现场模糊、残缺手印案例的分析与检验

2013-04-19徐克林

徐克林

(湖北省江北监狱,湖北 荆州 434110)

现场模糊手印是指在普通光线下虽可见手印印痕,但不易或不能分辨乳突线与犁沟线痕及其特征的一种现场手印;而残缺手印是指现场手印中仅出现手指、指节和手掌某一小部分的手印。对犯罪现场模糊、残缺手印作科学分析与检验,有助于侦查部门准确判断案件性质、犯罪人数、作案过程、个人特点等;根据其特殊规律可缩小样本手印的搜集范围,帮助我们确定侦查方向、明确比对重点对象、加快对指纹库的查询速度;为案件诉讼提供科学的鉴定意见。笔者选择两件痕迹检验案例,试图对该两类手印的检验方法加以研究。

1 案例1

1.1 现场模糊手印

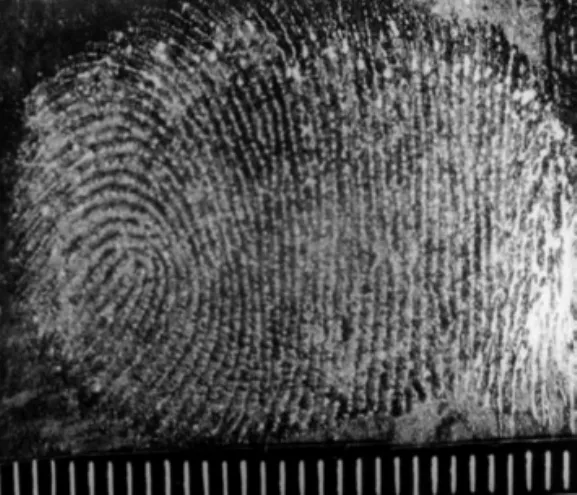

1997年5月2 7日凌晨,某监狱砖瓦厂商店被犯罪分子揭瓦入室,盗走各类香烟、现金等物,损失价值数千元。在现场勘查中,从该商店货柜的柜门上,利用直接拍照法提取了一枚水渍与灰尘混合附着物形成的加层模糊指纹(见图1)。

图1 “5.27”商店案现场指纹

1.2 现场模糊手印分析

“5.27”商店案该枚模糊手印的形成:(1)系行为人手指上的水灰混合物粘附在粗糙木板上所致,因案发当天凌晨,该监狱所在地下了一场暴雨;图1中的白色弧形线为指纹乳突线,横向的黑白线条为承受客体----粗糙本色木的凸凹线痕。(2)该指纹的中心花纹、外围系统与三角部位的特征十分模糊;指印照片中外围系统的右侧纹线出现了粗细不一的间隔与交叉,但通过对指纹放大观察,发现其少量未受木板凸凹干扰的花纹特征较清晰,这为下一步深入检验提供了有价值依据。(3)通过现场访问并与店主等人十指纹比对,排除该模糊指纹为店主及案发后出入过现场的有关人员所留。(4)根据该指纹在现场遗留的部位与指尖朝向、结合嫌疑人弯腰开启柜门的动作习惯推断,该模糊指纹应为犯罪嫌疑人的右拇所留。

1.3 现场模糊手印检验

现场模糊指纹受木纹干扰严重,并有局部变形反映。(1)首先采取指纹负片与实物痕迹对照的方法,在中心花纹内部寻找最稳定的特征作基点;(2)对纹线系统采取“从中心向外围”的方法扩展检验,结果发现检材中的2号特征较稳定(见图2),遂将此定为寻找其他相关特征的基点;(3)以2号基点上部的两根“长棒”线进行逆时针逐线追踪,在相邻部位发现了7号、5号特征;再以2号基点向左右两侧进行分段检验,并采取“两头数线”法与“顺线追迹”法,先后确定了检材中的1号、3号、4号、6号特征。

图2 商店案现场模糊指纹检材

侦查阶段提取了84名有作案时间的嫌疑人指纹逐个筛查,最后将嫌疑人邓某某捺印的右拇列为重点检验对象。比较检验中,我们将检材与样本制成同倍数比例照片,分别作种类形态比对、特征性质比对与特征距离比对。(1)嫌疑人的样本指纹属二线长形螺形斗,中心花纹上部朝左倾斜,其种类形态与现场指纹相符,而检材花纹中心的两根“长棒线”向下结合,与样本中的2号基点吻合;(2)以检材的其他六个特征为据,在样本指纹的相应部位逐线查找,结果找到了对应的特征,且特征之间的几何关系与距离相等(见图3)。

图3 嫌疑人邓某某右拇指纹样本

1.4 模糊手印的检验结果与讨论

“5.27”商店案模糊手印受承痕体的粗糙木纹干扰,现场照片给检验工作带来了难度。尽管我们通过负片观察弥补了正片检验寻找特征的不足,但对样本与检材之间的差异点必须作出科学合理的解释。(1)图1中现场模糊指纹中心花纹右侧有轻微的重叠现象,而且出现了粗细不一的白线(乳突线)间隔与交叉反映。该现象应属犯罪嫌疑人,手指压力面的重心偏向右侧,并伴有顺时针旋转与拧动的动作,造成了检材纹线形态的局部变形。(2)虽然上述比较检验,确定了模糊指纹与嫌疑人右拇指纹有七个细节特征吻合,但检材中心花纹右下侧,由黑色木纹线(凹陷痕)形成“丰”字形的一竖“I”,其右底端出现了两根白线(乳突线)的“结合”特征,而在样本的此处没有该“结合”。这一明显差异表明,承受客体固有的凹痕使检材中的乳突线在此中断,并向右挤压从而形成了假性“结合”特征。因此,经综合评断,检材与样本的种类特征与细节特征本质同一,而非本质性差异可得到合理解释,最终认定商店案现场模糊指纹系嫌疑人邓某某右拇所留。破案后证实该鉴定意见正确。

对上述“5.27”商店案的指纹检验,除充分利用上述有关检验方法外,关键应注意以下要点:(1)在查线过程中,要防止因受木纹线的干扰而导致窜线或窜位;(2)尽量不使用与木纹线平行的纹线细节特征,而选择与其垂直或斜交叉的纹线细节特征;(3)应根据选定的检材特征逐步向四周扩展,利用组合纹线两端的宽窄度来寻找模糊区域应当存在但被掩盖的特征;(4)若选用推定性的模糊特征作检验依据,应尽量先采取指纹负片同实物痕迹作反复对照与观察比较,再利用上述特征定位法与样本特征进行比对。

2 案例2

2.1 现场残缺手印

1998年8月1 6日9时许,某监狱社区一派出所所长的住宅被犯罪分子撞门入室,将该所长放于卧室枕头下的一支64式手枪盗走。我们在现场勘查中,利用铝粉显现法与照相法,从失主家的挂衣柜柜门上,提取了一枚潜在汗液形成的残缺指纹(见图4)。

图4 “8.16”枪案现场指纹

2.2 现场残缺手印分析

“8.16”盗枪案现场残缺手印的提取与分析过程如下:(1)我们利用侧光光源与柜门形成 15°~30°夹角,经反复搜寻发现了该枚新鲜潜指纹。并通过现场比对否认系失主及其家人所留,应系犯罪嫌疑人开启挂衣柜时,手指分泌的汗液在深棕色油漆柜门表面形成潜在指纹。(2)通过铝粉显现,图4中的白线为乳突线,其指尖部位纹线较多,而中心花纹与三角系统残缺,仅凭中心花纹的局部特征,难以判定其种类是否为斗型纹或箕型纹。(3)若将图4逆时针旋转90度,那么该指尖部位的纹线组合形态,将出现从左上方朝右下方倾斜的趋向;而内部花纹系统的棒线上端会出现向左倾斜的特点。这两种倾斜符合右手拇指现场出现率的一般规律,即“通常指尖部位的纹线越往上越平直,唯拇指和食指指尖纹线较为偏斜,其偏斜程度拇指更为突出。[1]”鉴此,我们判定该残缺手印为嫌疑人右拇所留。

2.3 现场残缺手印检验

尽管盗枪案现场指纹的内部系统下端与三角系统残缺,但其外围系统上侧的纹线较清晰,无明显形变反映,这为寻找检材的相关细节特征提供了可靠依据。(1)先将检材中心花纹“一棒线”下端的“分歧”点定为基点(即下列图5检材照片中的4号特征)。(2)在中心左右两侧采取“两端数线法”,分段查找相关特征,并逐线追踪相邻特征之间的位置关系与间隔线数,最终确定了检材中心左侧的5、6、7号特征;在其右侧确定了1、2、3号特征(详见图5、图6的比对照片)。

图5 枪案现场检材指纹

图6 嫌疑人李某某右拇指纹样本

侦查阶段对监狱储存的刑释人员十指纹卡片进行检索查询,发现该狱释放人员李某某的建档右拇指纹属二棒箕型纹,经初步检验其嫌疑重大。(1)将枪案检材指纹与李某某的样本指纹制成同倍大检验照片以备检验。(2)经比较检验,不仅发现样本的中心种类与检材中心上部形态相符,而且在样本指纹的相应部位也找到了与检材对应的七个细节特征。如4号“分歧”、5 号“小桥”、1、2、3 号“结合”等。 (3)经综合评断,检材与样本各对应的细节特征,无论是特征性质还是相邻关系,若用几何图形连接法作比较,两者形成的不规则多边形无论其形状、大小、角度均相吻合。

2.4 残缺手印的检验结果与讨论

尽管“8.16”盗枪支案的现场指纹部分残缺,但其中心花纹与外围系统的上部纹线清晰,寻找特征与比对检验也相对容易。因此,根据上述检验方法与检验过程,可得出现场残缺指纹系刑释人员李某某右拇所留的结论。破案后证实该鉴定意见正确。

对现场残缺手印的检验,关键是如何确定其具体指位和部位。(1)现场勘查中,可根据承受客体性状、嫌疑人动作模拟、中心纹型形态、乳突线形态等要素来判定指位,并将嫌疑人的动作模拟与承痕体的材质、大小、形状等结合起来推断;也可根据指纹的纹线弧度、密度、宽度与其它手位纹线的区别来判定;还可根据指纹外围系统、根基系统、三角区的纹线特有规律来确定等。(2)上述图4的残缺中心花纹看似斗型纹,但与图6样本比对实则为箕型纹。因此,当难以确定其花纹类型时,可对照样本中心部位的形态逐一比对[2],而不能凭感觉贸然下结论。当然,还可旋转现场手印照片与样本手印进行套叠观察。(3)要选取明显或特殊的特征为基点。只有确定了残缺手印的部位和基点,才能保证后续的特征寻找与检验顺利进行。(4)寻找特征的方法既可从中心花纹到外围,也可从三角区上下追迹,还可从不同方位的纹线区间逐一查找。(5)对于已经确定的若干特征,可用假设线连接并构成几何图形,这样既展示了特征的位置和相互关系,又可使鉴定意见更加可靠[3]。

3 模糊、残缺手印检验的辅助方法

现场模糊、残缺手印具有花纹类型难辨、纹线数量有限、细节特征缺少、指位与部位难定等特点,为有效进行特征定位,除应用上述基点定位法、沿线追迹法之外,还可采取手工描绘法、图像处理软件法以辅助现场疑难手印检验。(1)对检材照片进行手工描绘以固定特征时,手工描绘的放大照应与原物大照片保持纵横比例的相应倍数,以防检材图像失真变形,否则会导致错误的鉴定意见。(2)为增强检材乳突线与犁沟的成像反差,可利用Photoshop等图像处理软件对检材照片进行底色互换,或不断调整模糊图像的清晰度与对比度,这样原本模糊的纹线形态在软件中可获得较清晰的效果。 我们对“5.27”商店案与“8.16”盗枪案的模糊、残缺手印的图像处理,就采取了该类方法。(3)根据手工描绘与图像处理软件找到具体特征,可弥补现场疑难手印特征难以定位的不足,能有效辅助对样本手印的比较检验,并综合其他检验条件提出科学的鉴定意见。

[1] 刘少聪.新指纹学[M].安徽:安徽人民出版社,1984:346.

[2] 张凤忠.犯罪现场勘查技术实务全书[M].安徽:安徽音像出版社,2004:1551.

[3] 王玉胜.常见疑难指纹的检验[J].刑事技术,1989,(3):40-42.