针灸治疗失眠症的临床疗效研究

2013-04-19杨军雄张建平于建春韩景献

杨军雄,张建平,于建春,韩景献

失眠症通常是患者的一种主观感觉睡眠不足、进入睡眠和维持睡眠异常、持续长时间的睡眠质量令人不满意的状态。据资料统计,大约有35%的人发生过长期性或周期性的睡眠障碍,我国目前失眠症的患病率高达 10%~20%,本病现已成为值得关注的社会问题,药物治疗失眠临床多用安定类镇静安眠药物,长期服用可出现健忘、易成瘾等不良反应[1-4]。因此寻求安全有效的非药物疗法治疗失眠是临床工作中现实而迫切的需要,近年来,针灸疗法以其疗效高、毒副作用小的独特优势越来越受到重视,临床应用广泛[5-8]。本课题组采用三焦针法为主治疗该病,与药物治疗作随机对照研究,现报道如下。

1 对象与方法

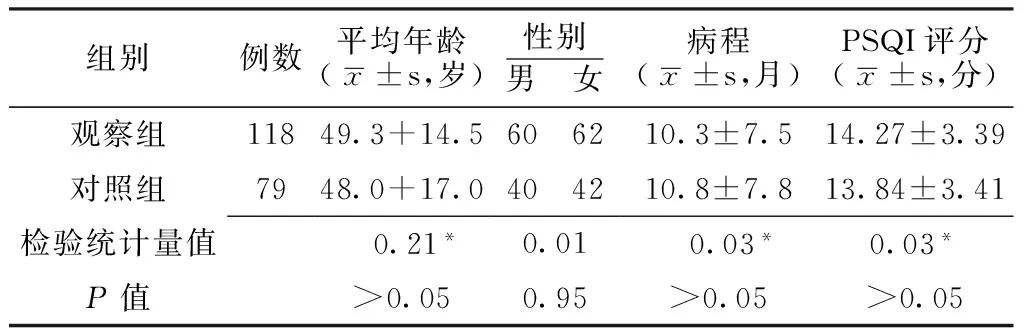

1.1研究对象病例来源于2010年3月—2012年6月铜仁职院附属医院针灸门诊,采用随机数字表法分为观察组(三焦针法组)118例和对照组(西药组)79例,观察组患者年龄最小40岁,最大68岁;病程最短35 d,最长6年。对照组年龄最小39岁,最大66岁;病程最短38 d,最长5年10个月。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组患者一般资料比较

注:*为t值,余为χ2值;PSQI=匹兹堡睡眠质量指数

1.2诊断标准西医参照《中国精神障碍分类与诊断标准》第3版(CCMD-3)[9]:(1)主诉以睡眠障碍为几乎惟一症状,其他症状继发于失眠,每周至少发生3次,并持续1个月以上;(2)主诉或是入睡困难,或是不能维持睡眠,或是睡眠质量差;(3)日夜专注于失眠,过分担心失眠的后果;(4)睡眠量和质的不满引起的苦恼或影响了社会及职业功能。分级:轻度:睡眠时常觉醒或睡眠不安稳,晨醒过早,但不影响工作;中度:睡眠不足4 h,但能坚持工作;重度:彻夜不眠,难以坚持工作。中医证候参照《针灸治疗学》[10]不寐中的气血两虚和心肾不交型。

1.3治疗方法(1)观察组:①取穴:三焦针法主穴(膻中、中脘、气海和双侧血海、足三里、外关)配合双侧风池;操作:取患者仰卧位,充分暴露治疗部位,穴位常规消毒,取0.25×40 mm华佗牌一次性无菌针灸针(苏州医疗用品厂有限公司),医者两手常规消毒,拇食指持针,快速针刺入穴,针刺由上到下进行,其中膻中针尖向上斜刺0.5寸,行小幅度(90°)、高频率(120 次/min)的捻转补法1 min;中脘和气海均直刺1~1.5寸,行捻转补法1 min;血海直刺0.8~1寸,行大幅度(180°)、低频率(60 次/min)的捻转泻法1 min;外关直刺0.8~1寸,行平补平泻手法1 min;足三里直刺0.8~1寸,行捻转补法1 min;以上针法5 min行针一次,留针30 min,针后施灸。②灸法操作:穴取头气街印堂穴、百会穴、四神聪、神庭、大椎穴、双侧太阳、双侧风池等,选用太乙药艾条,用灸架进行施灸3~4处/次,每两分钟去掉灰烬一次,头四周部位灸感向脑内透热为佳,头顶部位灸感向脑内和全身透热为佳,施灸时间以灸感减弱或消失时为宜[11-12]1 次/d,10次为一疗程,疗程间休息2~3 d,3个疗程结束后观察疗效。(2)对照组:口服艾司唑仑1 mg,睡前服用,1 次/d,共观察30 d。

1.4疗效观察

1.4.1匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)[13]评定入选失眠症患者在治疗前后分别采用PSQI对其睡眠质量进行评定。

1.4.2疗效评定标准临床痊愈:睡眠时间恢复正常,睡眠深沉醒后精神充沛,伴随主要临床症状消失,PSQI减分率≥75%;显效:睡眠明显改善,伴随主要临床症状大部分消失,减分率<75%且≥50%;有效:睡眠时间延长,伴随主要临床症状改善,减分率<50%且≥25%;无效:睡眠质量无改善,伴随症状治疗前后无明显改善,减分率<25%。PSQI减分率=〔(治疗前总分-治疗后总分)÷治疗前总分〕×100%。

2 结果

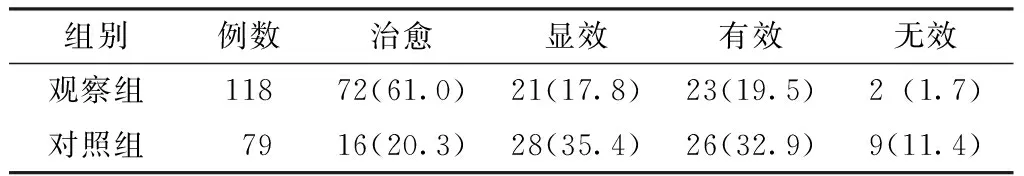

2.1两组治疗结束后疗效比较两组疗效比较差异有统计学(u=11.94,P<0.01)。见表2。

表2 两组组患者疗效比较〔n(%)〕

2.2两组患者治疗前后PSQI评分比较观察组与对照组治疗前PSQI各因子评分及总分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后值比较,观察组在睡眠质量、日间功能、总分方面优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,见表3)。

表3 两组患者治疗前后PSQI评分比较分)

3 讨论

失眠是一种持续相当长时间睡眠质量令人不满意的状态,长期失眠常常造成患者注意力、判断力、记忆力及工作能力下降,还可导致患者抑郁和焦虑。现代医学认为失眠的原因多样,机制复杂,目前仍没有针对性的治疗手段[14],在其防治上主要采用镇静催眠。中医认为失眠症是脑神经功能失常的反应,病位主要在于心,涉及肝、肾、脾、胃,病理变化主要在于阴阳失调,阳盛阴虚,阳不入阴,阴阳失交,昼夜阴阳运转失常,本研究纳入症型为气血两虚和心肾不交,故治疗的关键在平衡阴阳,调心肾益气血。

三焦针法即“益气调血,扶本培元”针法,是基于“三焦气化失常导致痴呆”的创新病机制论创立。其针法重在疏调三焦之气,疏通三焦通道,组方以膻中、中脘、气海分别调理上、中、下三焦,配以外关通调三焦,佐以足三里补益后天,血海调理气血,全方共奏益气调血、补益肝肾、先后天同补,从而提升患者自身整体机能[15],以治其本。有研究表明重用三胃穴、三气穴,抓住中焦气血化生和三焦气机升降之要,临床用于诸多气血失调之证皆取良效[16-17],该针法从整体观的角度出发,切中病机,通过调理脏腑、气血、阴阳以达治疗目的,既体现了中医的辨证施治,又辨证与辨病相结合;通过经气运行的直接通路—气街施灸,最大限度地激发经气的传感。

本研究针、灸并用对失眠这种脑神不宁的疾病极具针对性,易于激发经气,达气致病所,调其不足,平衡阴阳,为失眠症的治疗提供了新的治疗手段,值得临床进一步研究和应用。

1赵忠新.临床睡眠障碍学[M].上海:第二军医大学出版社,2003:405-411.

2严贵亮.曲唑酮与安乐片联合治疗失眠症疗效观察[J].河北医药,2011,32(23):3561.

3刘平,兰胜作.失眠症临床检查与最佳治疗方案[M].天津:天津科技出版社,2002:34.

4方丹.社区门诊失眠患者镇静催眠药使用情况调查分析[J].中国全科医学,2010,13(3):883.

5张欣,严兴科,唐强,等.针刺疗法治疗失眠的临床研究[J].吉林中医,2008,28(9):671-673.

6高希言,魏玉龙,邵素菊,等.调卫健脑针法治疗失眠症的多中心临床研究[J].中国针灸,2007,27(8):623-625.

7宣邪波,郭静,王麟鹏,等.针刺对原发性失眠患者睡眠质量的影响:随机对照研究[J].中国针灸,2007,27(12):886-888.

8马红利,孙立虹,葛建军,等.近十年针灸治疗经行头痛的成效和展望[J].中国全科医学,2011,14(11):3764.

9中华医学会精神分会.精神疾病分类方案与诊断标准[S].3版.山东:山东科学技术出版社,2001:118.

10石学敏.针灸治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2004:313-316.

11陈日新,康明非.腧穴热敏化艾灸新疗法[M].北京:人民卫生出版社,2006:20-23.

12谢炎烽,阮永队,宁晓军,等.热敏灸治疗神经根型颈椎疗效对照观察[J].中国针灸,2010,30(5):379-382.

13刘贤臣,唐茂芹.匹兹堡睡眠质量指数的信度和效度研究[J].中华精神科杂志,1996,29(2):103-107.

14失眠定义、诊断及药物治疗共识专家组.失眠定义、诊断及药物治疗专家共识(草案)[J].中华神经科杂志,2006,39(2):141-143.

15韩景献.“三焦气化失常-衰老”相关论[J].中医杂志,2008,49(3):200-202.

16于建春,韩鹦赢,成海燕,等.“益气调血,扶本培元”针法腧穴配伍思想探微[J].中国针灸,2011,31(9):814-816.

17杨宏波,张雪竹,于建春,等.脾胃在“三焦气化失司所致痴呆”中的作用[J].辽宁中医杂志,2011,38(1):60-61.