动静针刺为主治疗腹部手术后胃瘫综合征23例

2013-04-16欧阳颀周巍张秋芬李华

欧阳颀 周巍 张秋芬 李华

腹部手术后胃瘫综合征(Postsurgical Gastroparesis Syndrome,PGS) 是指腹部外科手术后继发的非机械性梗阻因素引起的胃排空障碍为主要表现的胃动力紊乱综合征[1],是腹部外科手术较常见的并发症之一。它严重影响患者的生命质量及预后,加重患者的精神和经济压力。因此,提高对PGS的认识及研究防治措施具有现实临床意义。基于动静针刺理念治瘫的优势[2-3],笔者采用动静针刺治疗PGS 23例取得较好疗效,现报告如下。

1 对象与方法

1.1对象

观察病例为2010年1月至2013年1月收治的PGS患者共45例,按随机数字表法分为2组。治疗组23例,其中男16例,女7例;年龄35~78岁,平均(61.2±11.6)岁;胆囊切除术后5例,胃溃疡行胃大部切除术后3例,胃癌根治术后12例,结肠癌术后3例。对照组22例,其中男14例,女8例;年龄37~77岁,平均(60.8±11.2)岁;胆囊切除术后3例,胆总管切开取石+胆囊切除术后3例,胃癌根治术后11例,胃、十二指肠球部溃疡毕罗Ⅰ式术后3例,结肠癌术后2例。2组患者性别、年龄、病情分布比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2诊断及纳入标准

本组病例全部符合国内PGS诊断标准[4]。(1)术后患者已排气,拔除胃管进流质或半流质饮食后发生恶心、呕吐、中上腹饱胀,体检发现胃振水音;(2)胃引流量>800 ml/d,且持续时间10天以上;(3)经一项或多项检查提示无胃肠机械性梗阻,胃肠蠕动波显著减弱或消失;(4)无明显水电解质及酸碱失衡;(5)无引起胃排空障碍的基础疾病;(6)未应用影响胃肠平滑肌收缩的药物。以上各条均符合者纳入本研究。

1.3排除标准

(1)有传染病、中毒性疾病及精神疾病者;(2)胃镜或B超提示机械性梗阻及其他器质性病变者;(3)未按规定治疗,无法判断疗效或安全性者。出现以上任何一条者排除。

1.4治疗方法

对照组给予常规西医保守治疗[5-6],如心理疏导,禁食,持续胃肠减压,肠内或肠外营养支持,维持电解质、酸碱平衡,胃肠动力药,止吐等治疗。

治疗组在对照组的基础上加动静针刺。体穴取中脘、足三里、天枢、上巨虚、气海、内关、公孙。耳穴取胃、交感、皮质下。常规消毒后,用30号1.5寸不锈钢毫针刺体穴。中脘、气海、足三里等穴得气后施合谷刺,内关行提插捻转手法,中强度刺激,以病人能耐受为度,每隔10分钟行针1次;天枢、上巨虚、公孙等穴则行浅、轻、微之弱刺激手法。动留针40分钟,每日1次。同时取维生素B1注射液(2 ml∶100 mg)和维生素B12注射液(1 ml∶0.5 mg)各1支混匀交替注射耳廓的胃、交感、皮质下3穴,每穴推注药液1~2滴,剩余药液注入双侧足三里穴,隔日1次,共治疗2周。

1.5疗效标准[7]

痊愈:腹部症状体征消失,夹闭胃管观察 36小时,无不良反应,上消化道造影证实胃蠕动良好。显效:腹部症状体征改善,夹闭胃管观察 36小时,仍有轻度腹胀,上消化道造影证实胃蠕动弱;无效:腹部症状体征无改善,夹闭胃管观察4~6小时,出现腹胀、恶心、呕吐等症状。同时观察对比治疗前后两组胃肠减压引流量的变化。

1.6统计方法

采用 SPSS 13.0统计软件进行分析。两组临床疗效比较采用秩和检验。两组胃引流量数据以均数±标准差表示,胃引流量治疗前后的自身对比采用配对t检验,胃引流量两组间比较则采用两独立样本的t检验。

2 结果

2.1临床疗效比较

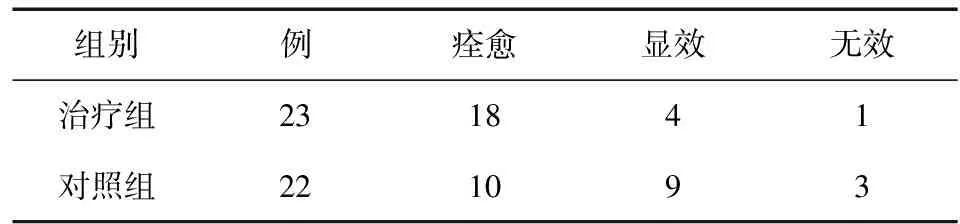

治疗两周后治疗组总有效率95.65%、痊愈率78.26%,对照组总有效率86.36%、痊愈率45.45%。治疗组临床疗效优于对照组,经秩和检验差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组腹部手术后胃瘫综合征患者临床疗效比较

2.2胃液引流量比较

两组治疗前胃液引流量比较,差异无统计学意义(t=0.17402,P>0.05)。治疗2周后,两组胃液引流量均有明显改善(P<0.01),但治疗组胃液引流量与对照组比较,差异具有统计学意义(t=2.1922,P<0.05),提示治疗组改善胃液引流量优于对照组。见表2。

表2 两组腹部手术后胃瘫综合征患者治疗前后 引流量比较

注:与本组治疗前比较,aP<0.01;与对照组治疗前比较,bP>0.05;与对照组治疗后比较,cP<0.05

3 讨论

目前西医对PGS的治疗多采取以非手术治疗为主的综合治疗措施,包括心理疏导,禁食水,持续胃肠减压,补液,营养支持,药物治疗等。本研究证实,只要坚持早期保守治疗绝大多数患者可以改善,配合动静针刺治疗,能加速胃肠功能恢复,对提高疗效,加快患者恢复有很好的促进作用。

3.1术后胃瘫综合征的动静病机及治疗原则

中医对PGS的认识散见于“腹胀”、“呕吐”、“痞满”、“关格”等病症的描述中,认为“脾主运化,以升为健”、“胃主受纳,以降为和”,人体升降浮沉的生理活动,有赖于脾胃的动静枢纽作用,即胃纳脾运、脾升胃降来实现。当水谷入胃,有一个停留空间,这是一个“静”的过程,停留之后,再经过胃气的腐熟水谷及脾气的运化协调,即为“动”的过程,如此动静相宜变化,构成消化、吸收、排泄正常运转[8]。

腹部手术尤其是胃部手术易损伤脾胃,致脾胃虚弱,脾失健运,胃失和降,动静失衡,加之脉络损伤,气滞血瘀,中焦受阻,腑气不通[4],从而出现腹胀、恶心、呕吐、腹痛等脾胃功能低下的胃瘫症状。本病病位在胃脘,病变脏腑在脾胃,其基本病机是中焦气机不利,升降失职,即所谓的“静而不动”。因此,根据亢害承制理论,治疗上必须突出一个“动”字,“以动促静,以通为用”,通过动静针刺健脾和胃,行气导滞,调整病理上的“动静”偏颇,方能奏效。

3.2动静针刺理念之要旨

张景岳在《类经附翼·医易》中指出:“欲详求夫动静,须精察乎阴阳,动极者镇之以静,阴亢者胜之以阳。”其中“静”是“动”的物质基础,“动”是“静”的功能表现,两者是人体生理功能活动的两个方面,两者相互制约、协调平衡以维持人体的正常生理功能活动,一旦这种平衡被破坏,就会导致阴阳失调。如“静极(阴亢)”就会反侮人体功能活动,表现出一系列功能低下的证候[9]。动静针刺正是根据景岳动静平衡论的观点而引申出的一种针刺理念——谨察病证动静之偏颇顺势而针之,以和为期。即以“静针法”治疗升动之病机或癫狂、痉挛、抽搐等“动病”,以“动针法”治疗沉静之病机或偏瘫、胃瘫、面瘫等“静病”。

3.3动静针刺处方之方义

《灵枢·官针》云:“合谷刺,左右鸡足,针于分肉之间,以取肌痹,此脾之应也。”是一种针感强烈的“动针法”,主要用于治疗与脾有关的肌肉痹症等疾患。《针灸甲乙经·卷九》“腹胀不通,寒中伤饱,食饮不化,中脘主之。”《灵枢·邪气脏腑病形篇》:“胃病者,腹胀,胃脘当心而痛,上肢两胁膈咽不通,食欲不下,取之三里。”故取足三里配中脘合募相配,施“合谷刺”之动针法,以行健脾和胃、调运升降之功,再配以内关、气海,共奏通腑降气之功,从而促进胃排空及肠蠕动。取脾经络穴公孙、大肠合穴上巨虚及大肠募穴天枢,针刺旨在行气消胀,通腑导滞。同时,取耳穴胃、皮质下、交感穴位注射起协同增强作用[10]。诸法合用共奏健脾调中、升清降浊、开结散痞之功而愈病。本例取穴虽不多,但针法适宜切中病机,是取得疗效的关键。

[1]陶有金,盛书娟,王世超.腹部手术后胃瘫综合征的临床诊治及预防分析[J].河南外科学杂志,2010,16(4):4-6.

[2]欧阳颀,魏智钧,张春梅,等.分期动静针刺对脑卒中早期康复的增强作用[J].针灸临床杂志,2009,25(10):3-5.

[3]欧阳颀,魏智钧,张春梅,等.分期动静针刺治疗周围性面瘫临床研究[J],针灸临床杂志,2010,26(10):1-4.

[4]秦新裕,刘凤林.术后胃瘫的诊断与治疗[J].中华消化杂志,2005,25(7):441-442.

[5]左明焕,姜敏,孙韬.中医外治法治疗肿瘤术后胃瘫综合征65例临床观察[J].北京中医药大学学报(中医临床版),2012,19(6):41-42.

[6]孙金利,祝国莲,赵立伟.浅析胃癌根治术后胃瘫综合征的诊治策略[J].中国医药指南,2013,11(1):156-157.

[7]杨美富.腹部手术后胃瘫的中西医结合治疗[J].中国中西医结合外科杂志,2012,18(1) :55-56.

[8]庞学丰,刘欢,罗淑娟,等.徐富业应用动静并治法辨治慢性胃炎经验[J].辽宁中医药大学学报,2012,14(8):17-18.

[9]张鑫. 张智龙应用动静论辨证施针思想发微[J].江苏中医药,2010,42(2):13-14.

[10]欧阳颀,李华,李雪.炎性假性肠梗阻案[J].中国针灸,2003,23(9):562-563.