利用非均质模型优化组合段塞方式室内试验研究

2013-04-12郭丽娜

郭丽娜

(辽河油田勘探开发研究院,辽宁 盘锦 124010)

0 引言

在油田注水开发过程中,层内及层间非均质性对注水开发效果的影响非常突出,因此,研究储层非均质性对驱油效率的影响有重要的意义[1]。注入方式的不同造成驱替压力的不同,会导致驱油效率的差异[2-3],本文利用非均质模型,采用不同段塞组合方式,进行驱油效率室内试验研究,确定储层非均质性及不同注入方式对驱油效率的影响。

1 实验设计

1.1 实验条件

实验温度为地层温度,实验用水为地层水,实验用油为地层模拟油。

1.2 实验内容

选择非均质长岩芯模型先分别进行抽空,饱和水,然后进行水驱油试验,试验后采用不同段塞组合方式进行水驱油试验。由于水驱油过程中,压力不断变化,因此不同段塞组合对驱油效率影响很大,同时其驱油效率的变化也在一定程度上反映了非均质性对注水开发的影响。

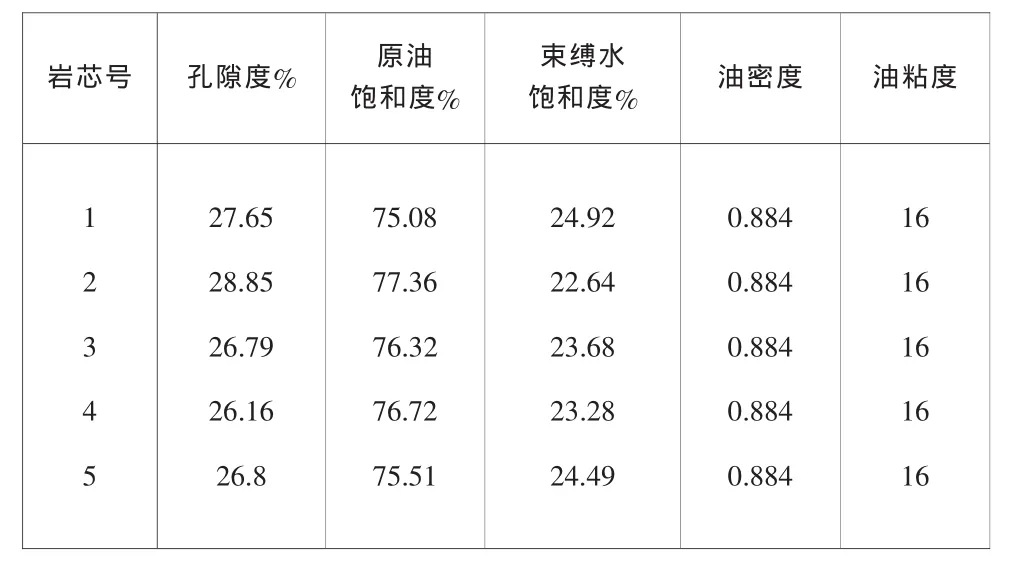

岩芯驱替模型基础参数

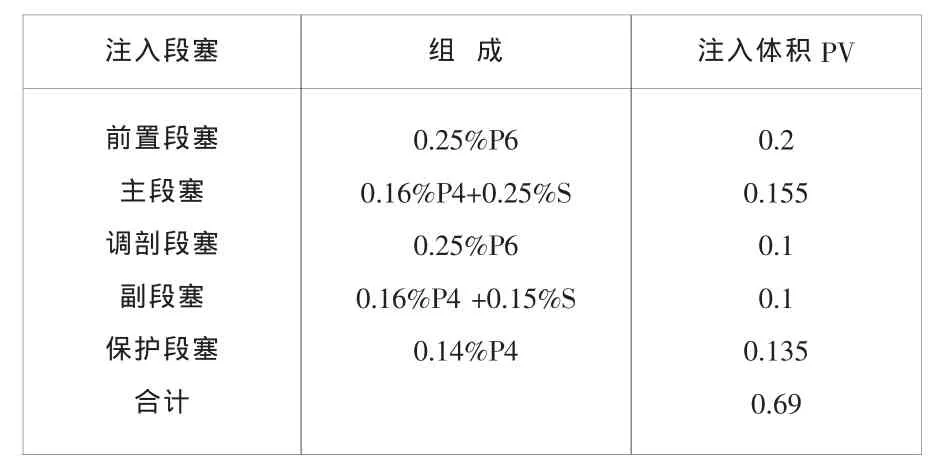

1.3 实验方案

方案一

方案二

方案三

方案四

方案五

2 实验结果分析

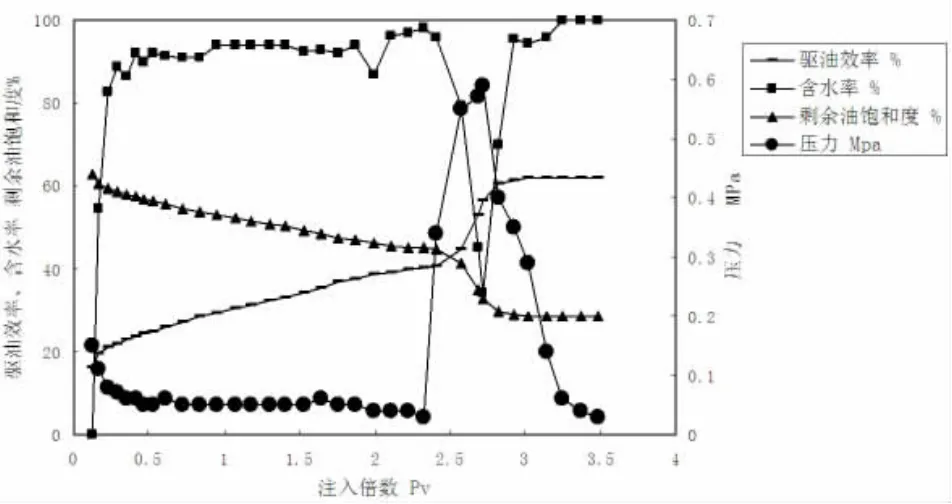

2.1 方案一试验结果分析

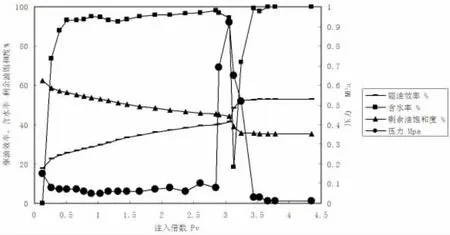

注入倍数为2.33PV时,转前置段塞,压力差由0.03急剧上升到0.338,含水率由98%降到95.7%,采收率由40.04%提高到40.50%;转主段塞1时,压力升到0.545,含水率降到79.32%,采收率提高到44.78%;转主段塞2时,压力升到0.588,含水率降到34.13%,采收率提高到56.56%;转副段塞1时,压力下降为0.397,含水率回升到69.79%,采收率提高到60.60%;转副段塞2时,压力下降为0.348,含水率回升到95.42%,采收率提高到61.21%;转保护段塞时,压力下降为0.288,含水率为94.28%,采收率提高到61.97%;转水驱后,压力回降为0.043,含水率达到100%,最终采收率为62.07%。

方案一 驱油试验曲线

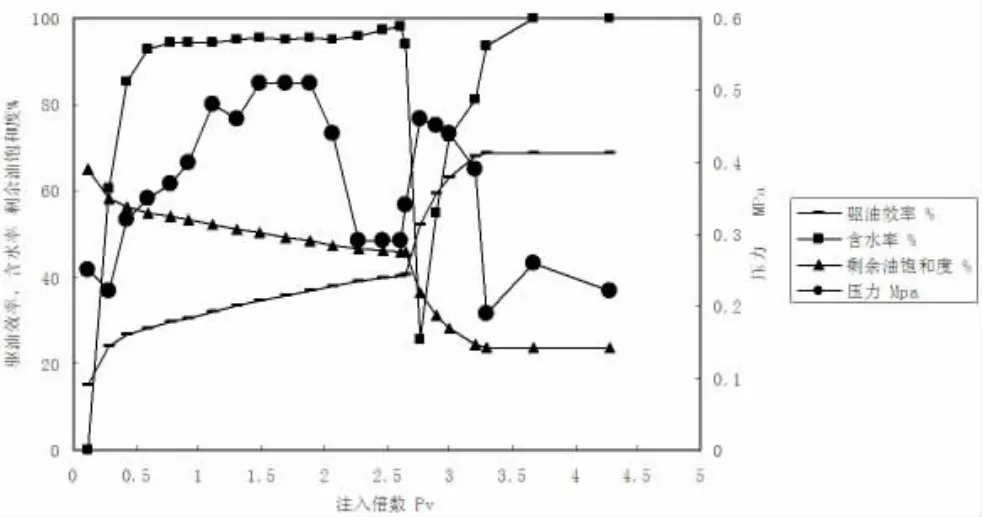

2.2 方案二试验结果分析

注入倍数为2.65PV时,转前置段塞,压力差由0.052急剧上升到0.055,含水率由98%降到97%,采收率由43.78%提高到44.20%;转主段塞时,压力升到0.256,含水率降到96.97%,采收率提高到44.68%;转副段塞时,压力上升到为0.484,含水率降到到46.72%,采收率提高到55.82%;转保护段塞时,压力下降为0.268,含水率为84.26%,采收率提高到60.87%;转水驱后,压力回降为0.045,含水率达到100%,最终采收率为62.28%。

方案二 驱油试验曲线

2.3 方案三试验结果分析

注入倍数为2.61PV时,转前置段塞,压力差由0.035急剧上升到0.292,含水率由98.26%降到98.18%,采收率由39.25%提高到39.81%;转主段塞时,压力升到0.339,含水率降到25.40%,采收率提高到40.44%;转副段塞时,压力上升为0.442,含水率回升到72.60%,采收率提高到63.22%;转保护段塞时,压力下降为0.390,含水率为81.39%,采收率提高到68.07%;转水驱后,压力回降为0.033,含水率达到100%,最终采收率为68.93%。

方案三 驱油试验曲线

2.4 方案四试验结果分析

注入倍数为2.85PV时,转前置段塞,压力差由0.03急剧上升到0.076,含水率由98.00%降到97.80%,采收率由39.28%提高到39.96%;转主段塞时,压力升到0.685,含水率降到97.01%,采收率提高到40.12%;转副段塞时,压力上升到0.918,含水率降到71.74%,采收率提高到52.50%;转保护段塞时,压力下降为0.031,含水率为99.40%,采收率提高到52.66%;转水驱后,压力回降为0.031,含水率达到100%,最终采收率为52.98%。

方案四 驱油试验曲线

2.5 方案五试验结果分析

注入倍数为2.55PV时,转前置段塞,压力差由0.037急剧上升到0.220,含水率由98%降到97.85%,采收率由40.24%提高到41.79%;转主段塞时,压力升到0.524,含水率降到91.46%,采收率提高到43.35%;转主段塞2时,压力升到0.588,含水率降到34.13%,采收率提高到56.56%;转调剖段塞时,压力下降为0.450,含水率降到9.33%,采收率提高到60.57%;转副段塞时,压力下降为0.395,含水率回升到79.12%,采收率提高到63.27%;转保护段塞时,压力下降为0.218,含水率为94.29%,采收率提高到64.01%;转水驱后,压力回降为0.015,含水率达到100%,最终采收率为64.29%。

方案五 驱油试验曲线

3 结论

3.1 与方案三相比,方案一、五减少表活剂注入体积;方案二、四降低表活剂浓度,试验结果表明,降低表活剂浓度、注入体积,均使驱油效果变差,表活剂浓度对驱油效率的影响更为明显。

3.2 提高前置段塞粘度,提高前置段塞聚合物分子量、浓度,驱油效果更好,经济指标较优。

3.3 前置段塞提高聚合物分子量由2500万提高至3000万,浓度由0.2%提高至0.25%,体系粘度由141.6 mPa.s提高至318.6 mPa.s,注入体积0.04PV。

3.4 主、副段塞二元体系采用2500万分子量聚合物,浓度0.16%,体系粘度122.3mPa.s。

3.5 表活剂浓度、用量变化对驱油效果影响较大,确定二元主、副段塞为,主: 0.25%1#+0.16%P,0.35PV;副:0.15%1#+0.16%P,0.2PV。

[1]余翠玲.储层非均质性研究进展[J].油气地质与采收率,2007(4).

[2]刘中云,曾庆辉,唐国怀,等.润湿性对采收率及相对渗透率的影响[J].石油与天然气地质,2000,21(2):148-150.

[3]邓瑞键.储层平面非均质性对水驱油效果影响的实验研究[J].大庆石油地质与开发,2002(2).