高寒民族地区城乡一体化面临的问题与实现路径

——以甘南藏族自治州为例

2013-03-14王录仓王生荣

王录仓,李 巍,王生荣

(1.西北师范大学地理与环境科学学院,甘肃 兰州 730070; 2.甘肃联合大学经济与管理学院,甘肃 兰州 730070)

城乡发展的历程,大致分为城乡依存阶段、城市统治乡村阶段和城乡融合发展阶段。发达国家城乡关系的演作进程大体经历了乡村孕育城市、城乡分离发展、城市统治乡村、城市辐射乡村、城市反哺乡村和城乡融合几个阶段[1]。在中国,城乡一体化研究大致经历了三个阶段:一是城乡一体化概念的提出与探索(1978年-20世纪80年代),二是城乡边缘区研究(20世纪80年代末期-20世纪90年代初期),三是城乡一体化理论体系建立(20世纪90年代中期至今)[2]。除涉及城乡一体化的内涵和外延以外[3-6],主要研究内容包括理论基础与框架[7-8]、发展机制与效应[9]、发展水平测评[10-11]、路径与模式选择[12-13]和制度设计[14-15]。从具体研究内容看,主要涉及公共服务一体化[16]、流通市场一体化[17-18]、城乡经济一体化[19]和教育一体化[20]等。从研究区域来看,主要涉及辽宁沿海地带、长江三角洲和珠江三角洲等发达地区,西部地区仅限于四川、重庆、广西、陕西和新疆等省区。对于民族地区城乡一体化的研究更为鲜见。韦廷柒和邹继业[21]从经济、政治、社会和自然等方面探讨了城乡一体化存在的问题,赵涛[22]分析了民族地区城乡一体化过程中政府整体作用,张瑾燕等[23]提出了推进民族地区公共服务一体化进程的措施与路径。而高寒牧区城乡一体化研究几乎空白,这更增加了该研究的迫切性。

1 研究区概况

甘南地处青藏高原、黄土高原和陇南山地过渡地带,介于100°45′45″~104°45′30″ E,33°06′30″~35°34′00″ N,辖七县一市(夏河、玛曲、碌曲、卓尼、迭部、临潭、舟曲县和合作市),99个乡镇(街道办),663个村,国土面积4.5×104km2,占甘肃省总面积的9.9%。州内有藏、汉、回、土、蒙等24个民族,总人口68.08万,其中藏族人口占55.6%,农牧业人口占总人口的80.2%。自然条件极为严酷,发展环境很差。大部分区域海拔3 000~3 600 m,北部和东部边缘的深切河谷则不足2 000 m。年日照时数较少(2 200~2 400 h),但太阳总辐射量大(4 451.56~6 425.37 MJ·m-2),年平均气温普遍低于3 ℃,≥10 ℃积温持续期一般仅两个多月,高寒是其最基本的特质[24]。

2 城乡一体化面临的主要问题

甘南藏区在我国具有极为重要的生态、文化、经济地位[25],但受特殊高寒环境和多元民族文化的深刻影响,其城乡发展面临着一系列严重的问题。

2.1生态地位非常重要,但生态环境脆弱,城乡一体化发展的自然基质较差 甘南州是国家主体功能区划中“两屏三带”、甘肃省主体功能区划中“三屏四带”生态安全战略格局中的主要组成部分,号称“中华水塔”和“黄河蓄水池”,在维系黄河水源涵养、补给乃至整个黄河流域生态安全方面具有不可替代的作用[26]。但高寒阴湿的地理环境,也导致甘南的生态环境具有相对脆弱性。甘南地貌类型以山地和高原为主,甘加、拉仁关、郎木寺一线以西为高寒草地,海拔均在3 000 m以上,由于海拔高,空气稀薄,气候寒冷,动植物种类少、生长期短、生物链简单以及生物量低,生态系统中物质循环和能量的转换过程缓慢,致使本区生态环境十分脆弱。各类生态问题十分突出:湿地面积急剧萎缩甚至干涸,森林覆盖率大幅降低,水土流失面积不断扩大,生物多样性逐渐降低。目前,有80%以上的天然草原出现不同程度的退化,其中重度退化面积高达34.1%。与正常亚高山草甸草原的产草量相比,该区重度退化草原产草量下降75%以上,中度退化和轻度退化草地产草量分别下降42%和20%[27-28]。这直接影响当地农牧民的生产生活,使大部分农牧民生活水平长期处于贫困线以下。反过来,牧民在驱利心态的引导下,对草原过度利用,进一步加重了区域的生态脆弱性。

2.2整体经济落后,支持城乡一体化发展的平台太低 马克思关于城乡关系的发展思路是“城乡一体-城乡分离-城乡融合”。社会学、经济学界从城乡关系的角度出发,认为城乡经济社会一体化是城市与乡村互相取长补短的双向演进过程[29],城市和农村打破相互分割的壁垒,逐步实现生产要素的合理流动和优化组合,促使生产力在城乡之间合理分布,从而使城市和乡村融为一体。

甘南州整体经济发育滞后。传统游牧经济仍占主导地位,无法为城镇化提供基本的推动力;工业增长极缓慢,对城镇化的拉力同样不足;第三产业虽然发展较快,但以传统的流通业与服务业为主,新兴产业比重很低,对经济社会发展的支撑功能较弱。这使得城乡发展总是处于相对孤立的地位,城乡互动发展的格局尚未形成。

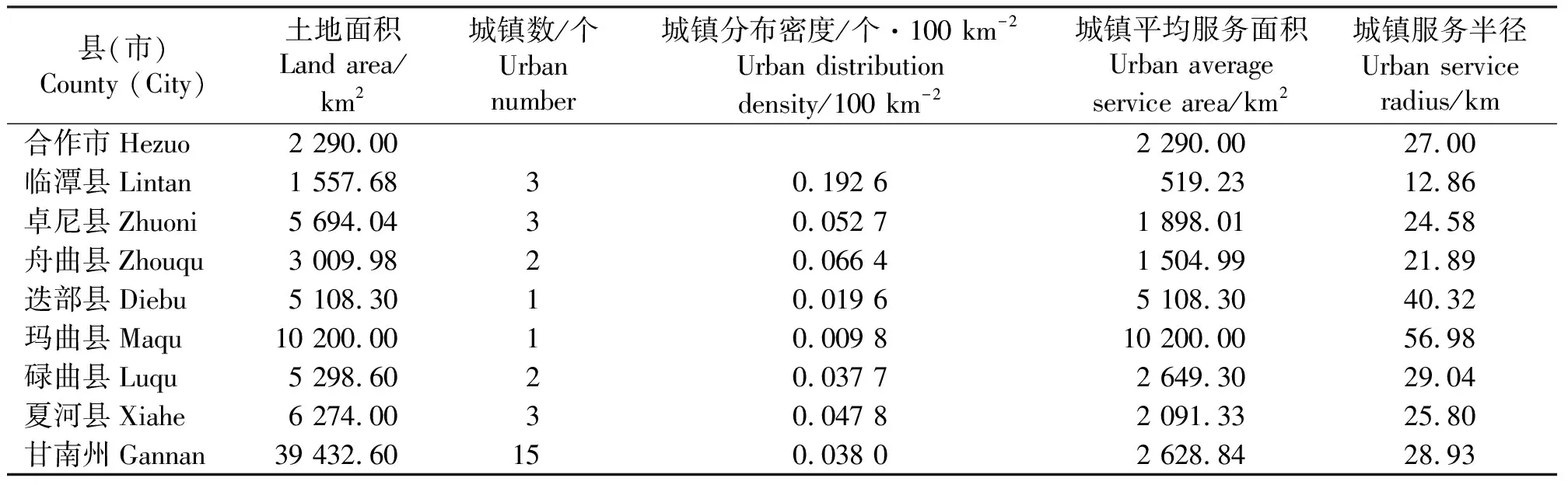

2.3人口和居民点分布具有高度离散性,城乡一体化发展互动作用微弱 受地理环境和地域经济基础的影响,全州人口与居民点分布均具有明显的离散性,村落规模小、分布分散是最基本的特征,目前尚有不少人口仍处于游牧状态。这使得基础设施建设很难开展下去,公共服务设施无法均等配置。人口和居民点稀疏分布的状态也导致了建设成本的增加,使受益人数受限。从城镇服务的面积来看,甘南州地域广阔,城镇数量较少,致使城镇服务半径过大,服务能力和有效性不足(表1)。甘南州城镇的平均服务面积达2 628.84 km2,服务半径约为28.93 km,远远大于甘肃省的城镇平均服务半径(17.69 km)。城镇的服务半径过大,一方面使城镇服务面临巨大的需求压力,另一方面又使城镇距离较远获取城镇服务所花费的时间和经济成本较高,从而迫使他们放弃城镇所提供的服务,导致城镇提供服务的质量和有效性较差。

表1 甘南州各市县城镇密度及服务半径Table 1 Urban distribution density and service radius in Gannan Autonomous Prefecture

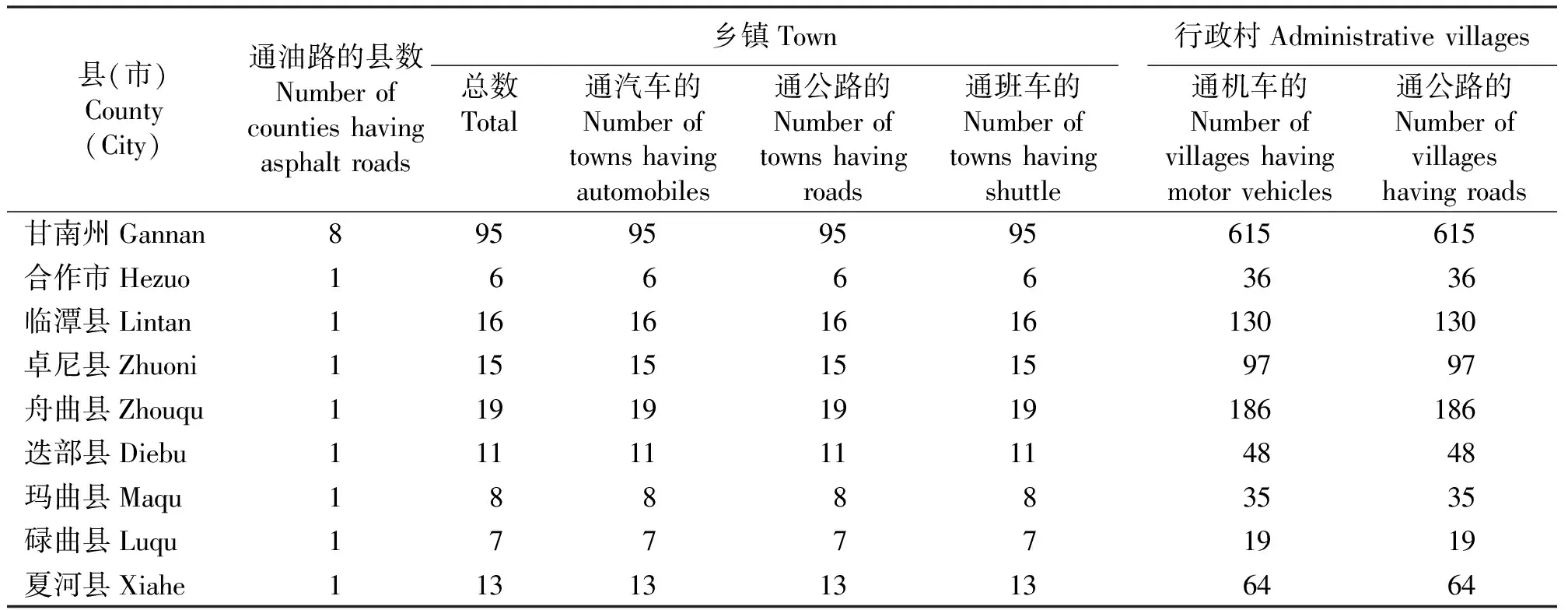

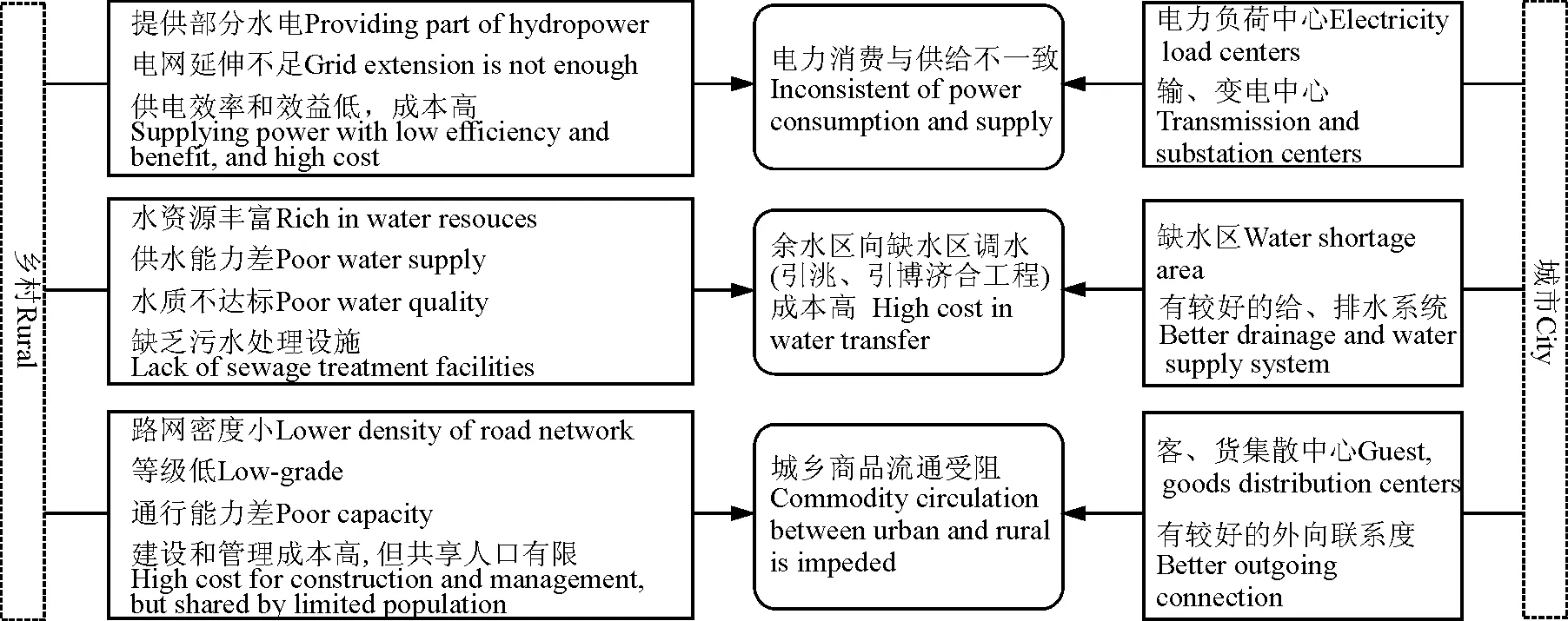

2.4基础设施落后,城乡一体化通道不畅 甘南基础设施落后,交通、能源、水利、市政等基础设施“瓶颈”对产业发展的制约仍未打破。目前,全州交通运输仅依靠公路,拥有公路总里程4 502.59 km,其中等级最高的是二级公路,仅289 km,占6.4%,而1 890.8 km为等外公路,占42%(表2)。由于主干输送电网不完善,电站上网受到一定制约,影响了州内丰富水电资源的开发利用。农牧民生产生活基础条件差,行路难、上学难、看病难、用水难及通讯难等问题比较突出。尚有29个乡镇不通油路,266个行政村不通标准村道,29个自然村不通电,32.43万人饮用水不达标。通信基础设施覆盖面窄,有134个行政村不通电话。广播电视覆盖率低,城镇基础设施建设滞后,城乡居民居住环境较差(表2,图1)。基础设施建设向农牧村镇延伸不足,进一步降低了城乡联系的强度与深度。

2.5城乡收入差距较大,农牧民增收问题难度较大 农牧业生产受自然条件制约较大,主导产业优势不明显,草原畜牧业发展方式粗放,产业化程度低,农牧民增收难度大。农牧村镇基础设施建设非常薄弱,“三农(牧)”问题相当突出,扶贫任务很艰巨,全州仍有绝对贫困人口8.28万,占全州总人口的12.2%;低收入人口30.66万,占全州总人口的45.2%。2010年,全州农牧民人均纯收入仅是全省水平的75.2%,全国水平的43%,比2000年的82.6%和52.4%分别下降了7.4和9.4百分点;城镇可支配收入仅为全省水平的71%,全国水平的49.5%;城乡居民收入差距由2000年的1∶0.42拉大到2010年的1∶0.26。就业和社会保障压力大,城乡差距、居民收入差距以及贫富差距持续拉大,构建和谐社会的任务十分艰巨。截至到2010年底甘南州贫困人口总数为21.9万,占全州人口的32%;贫困县的比重为75%;贫困乡的比重为89.2%;贫困村的比重为78.9%。

表2 甘南州各县、乡、村交通情况Table 2 Traffic conditions of county, township and village in Gannan Autonomous Prefecture

图1 甘南藏区城乡基础设施配置与问题Fig.1 Infrastructure configuration and problems in Gannan Autonomous Prefecture

2.6城乡居民在公共产品共享上差距较大,教育和医疗是两个突出的难题 从城乡教育资源配置看,全州有两个县人均受教育年限只有4.2年,比全省和全国分别低1.8和3.8年;青壮年文盲率虽降至8.2%,但仍比全省和全国分别高1.4和3.5百分点。乡村只是小规模、低层次教育资源的分布区(只有小学分布),且教师素质不达标,学生求学半径过大,文化教育与职业教育脱节。城市尽管拥有优质教育资源,但没有向农村地区传导优势的路径。从城乡医疗资源配置看,全州每1 000人拥有的卫生床位数比全省低0.1张,看病难、看病贵等问题比较突出。在这一背景下,导致寺院医疗的介入,公共医疗的公信力和服务能力受到质疑。从文化角度讲,乡村是优质传统文化资源的富集地,但挖掘不够,公共文化(读书屋和各种体育设施等)利用不够,文化需求与文化供给不耦合,致使寺院文化具有强烈的主导性。从信息角度讲,全州广播电视节目综合覆盖率比全国分别低15.82和11.75百分点。城镇公共服务能力弱、公共产品短缺、公共服务不到位的问题较为突出,而城乡居民之间、不同社会群体之间,享受基础教育、公共医疗和社会保障等基本公共服务方面的差距较大,这严重地制约了甘南城乡之间的统筹协调发展。

3 城乡一体化的任务与实现路径

3.1生态环境基质的保护 这是国家主体功能区划和甘肃省主体功能区划的要求,也是城乡一体化发展的基石和保障。国家主体功能区划方案出台后,将甘南列为“黄河上游重要水源补给生态功能区”,在《甘肃省甘南黄河重要水源补给生态功能区生态保护与建设规划》方案中,明确提出“通过全面封禁保护、退牧还草、灭鼠等综合治理措施,实现草畜平衡,恢复林草植被,增强水源涵养功能,提高水源补给能力,为黄河流域的可持续发展提供强有力的生态安全保障。”这就要求我们必须解析其自然环境的脆弱性和严酷性,生态环境的“源头性”和“屏障性”,进一步根据生态环境要素、生态环境敏感性与生态服务功能空间差异性,将区域细分成不同生态功能亚区。因地制宜制定生态功能保护区产业、人口等社会经济政策,加强生态功能保护和恢复。引导资源节约型和环境友好型特色产业发展,限制损害生态功能的产业扩张,走生态经济型的发展道路。增加甘南地区对黄河、长江上游水源的补给和涵养能力,力争实现高原生态系统良性循环,构建国家生态安全屏障。

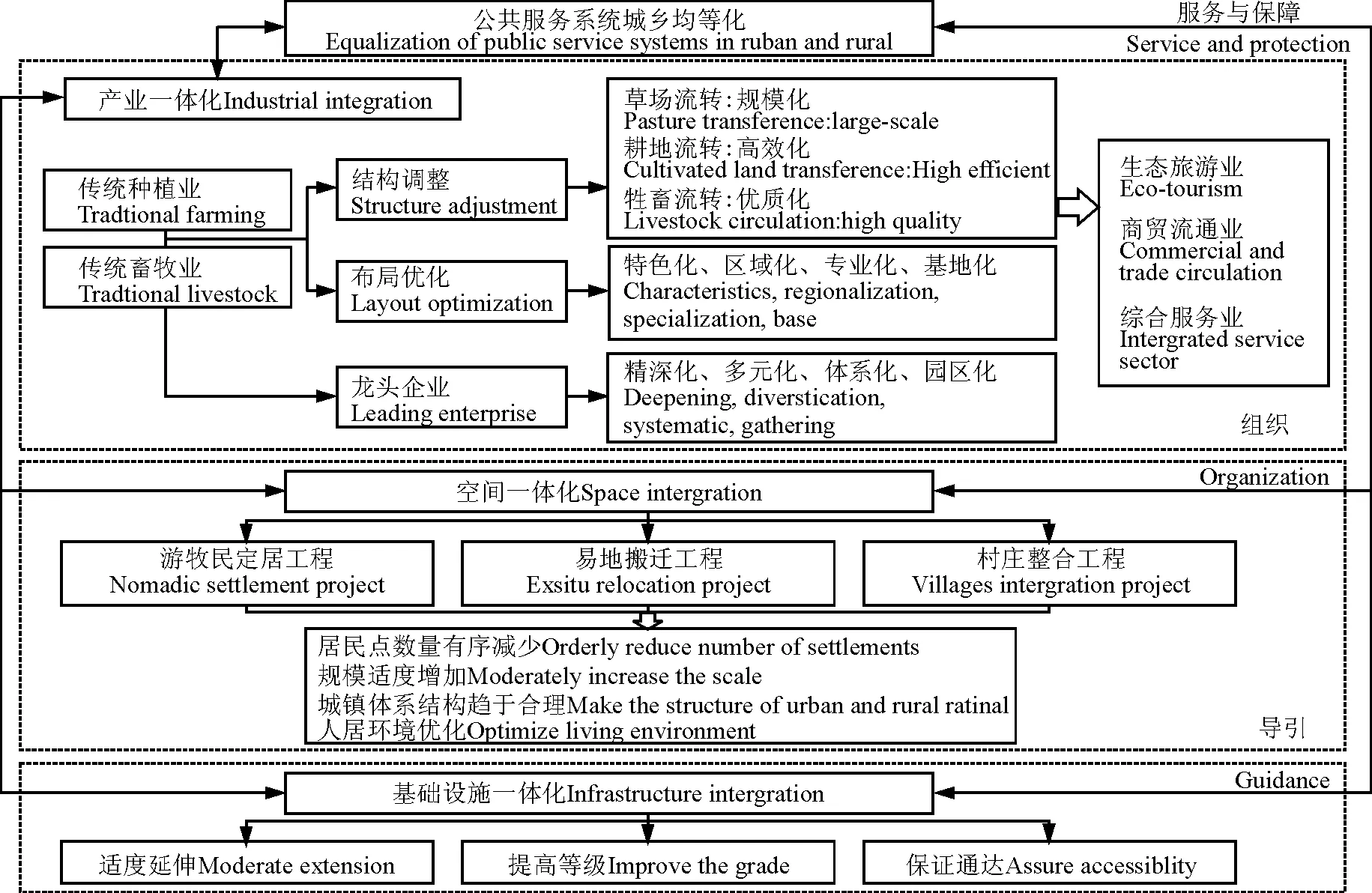

3.2驱动机制的转型 历史上,在甘南州城乡社会经济发展中,行政推动起到了决定性的作用,且考核目标以行政目标为主。当行政驱动力撤离后,由于自身积累的力量很薄弱,导致经济社会的发育和发展速度滞缓。驱动机制的转型就是要将城乡经济社会发展的“外在”驱动力“内化”,逐步削弱对行政力量的依赖,发挥市场配置资源的能力和主动性。在国家政策的导引下,充分发挥区域优势与特色,以游牧民定居为契机,促进特色优势产业发展,将产业激励-人口聚居-基础设施延伸-公共服务均等统筹起来,促进区域自我发展力量的逐步壮大,实现城乡一体化发展(图2)。

3.3路径选择

3.3.1城乡空间布局一体化 城乡发展的现实载体是不同等级、不同职能和不同规模的城乡居民点。城乡空间一体化,就是要解决城乡发展过程中点(聚落)-线(发展轴线)-面(经济区)之间的科学组织问题。按照“科学规划、因地制宜、突出特色、梯次推进”的原则,构建“多层次、多中心、适度聚集”的城乡一体化空间格局。“多层次”就是要根据生态环境质底、经济分布格局、人口和居民点态势,形成不同层次的中心城市、县城、一级镇、二级镇及生态文明村格局。“多中心”就是要强化州级中心城市和县城,提升各县(市)节点乡镇;“适度聚集”包括人口要素与经济要素的适度聚集。就是要逐级推进,减少人口少的自然村,促进人口从游牧向定居转变,定居点向交通条件好、社会服务设施较好的地区,即交通走廊聚集,就是从移居走向定居,进而走向聚居,最终通过城镇化向实现人口向城镇逐渐集中。

依托一个主廊道:即G213、兰(州)郎(木寺)高速公路(规划)、兰(州)成(都)铁路(规划);发展两个联系束:即西向联系束,合(作)同(仁)高速(规划)、西(宁)合(作)铁路,东向联系束,岷(县)合(作)公路、岷(县)合(作)高速(规划)、合(作)九(寨沟)铁路(规划)、合(作)冶(力关)公路;组建三大经济区:即合作经济区、玛曲经济区和舟迭经济区;最终服务于一个总功能,即:生态服务功能。

图2 甘南藏区城乡一体化机制Fig.2 The integration mechanisms of urban and rural in Gannan Autonomous Prefecture

强化游牧民定居工程建设。根据《甘肃甘南黄河重要水源补给生态功能区生态保护与建设规划》中确定的游牧民定居规模,规划新建定居点182处,解决14 619户,75 234位游牧民定居问题。其中,城镇定居型895户、4 552人,村社定居型12 180户、62 397人,分散定居型1 544户、8 285人。

建立“五位一体”的城乡一体化空间格局。把州府合作市建设成安多藏区民族特色浓郁,辐聚力量明显,功能完善,人居环境优良的城市;把七县县城建成地方特色鲜明,民族风情浓郁,基础设施服务完善,功能配套,生活环境优美的中心城镇;把15个一级乡镇(新城镇、冶力关镇、木耳镇、扎古录镇、洮砚镇、郎木寺镇、大川镇、王格尔塘镇、阿木去乎镇、立节镇、古战镇、王旗镇、麻当镇、曲告纳镇和阿万仓镇)建成以旅游、商贸等为主的节点城镇;把25个二级乡镇(临潭县洮滨镇、流顺镇、长川镇、羊永镇、卓尼县纳浪镇、恰盖镇、藏巴哇镇,舟曲县峰迭镇、南峪镇、武坪镇,迭部县旺藏镇、洛大镇、腊子口镇,玛曲县曼日玛镇、欧拉秀玛镇、齐哈玛镇,碌曲县阿拉镇、双岔镇,夏河县科才镇、扎油镇、甘加镇、博拉镇,合作市卡加曼镇、勒秀镇、佐盖曼玛镇)建成特色明显,布局合理的小城镇,带动周边乡村发展,促进城乡一体化进程。按照“村改居”、“发展村”和“撤并村”模式,对现有2 949个村庄进行整合,逐步增大村落规模和密度。

3.3.2产业布局一体化 依托资源优势和产业发展基础,调整优化经济结构,促进城乡产业融合发展。

首先,要促进城乡间在传统畜牧业上的协同发展。在农区建立饲草料种植基地和牛羊育肥基地,在牧区建立饲草料需求市场和活畜销售代理机构,城镇建立畜牧产品交易市场和饲草料加工、仓储、经营的市场,从而形成农区-牧区-城镇双赢的互补循环生态经济体系。把高原特色生态畜牧产业培育成战略性主导产业,重点发展牦牛、藏羊、奶牛和草产业4个产业带。建立健全畜牧业技术、生产资料供应、产品销售等服务体系,集中发展各类专业化养殖小区、联户牧场和专业养殖户,培育一批辐射带动力强的农畜产品加工龙头企业,推动草地畜牧业向现代畜牧业转型。

其次,要以旅游、商贸为重点,大力发展新兴服务业,培育区域经济新的增长点。旅游产业坚持“整合资源、集中开发和重点突破”的原则,加快景区(点)整合,科学规划旅游线路,强化旅游道路、交通、供水和供电等配套设施建设。根据城乡旅游资源分布格局,将农牧区的旅游目的地与城镇的旅游中转地和旅游服务地很好地协同起来。商贸流通产业以企业为龙头,重点抓好日用品、畜产品、饲草料和农产品流通网络建设,全面提升商贸流通产业发展水平,初步形成市场体系完整、功能齐备、网络畅通的商贸流通新格局。

3.3.3推进基础设施一体化 以提高城乡经济组织程度为核心,强化城乡空间联系,加快区域交通、水、电及通讯等基础设施建设。围绕“六纵六横四重”的骨架网络,加快铁路、高速公路、机场和县乡村主干道路网络系统建设,进一步完善交通运输网络结构,提高路网通畅水平和通达度,提升交通运输支撑经济发展的能力。加快建设覆盖县乡村级的供电网络和电力送出网络,按照“保护环境、多能互补”的原则,建立稳定、充足、高效的能源系统,加强电力、天然气、农牧村沼气、太阳能、风能和电能等清洁能源建设。提升改造现有电网,不断提高电网覆盖率、供电质量和供电可靠性。以建设生态节水型社会为重点,从根本上改善水利基础设施和城乡居民安全饮水条件,实现全社会用水安全、高效、合理。基本形成农村饮水自流化、城镇供水城市化、城市供水网络化的骨架,加快实现城乡供水一体化。全面加快城镇市政设施、商贸流通、市场体系等建设,全面提升城镇综合服务功能。加快建设覆盖全州的通讯、邮政、广播和电视等现代化信息系统,加大基础电信网络、宽带通信、网络信息安全、无线电监测系统建设,完善应急通信系统,提高信息化保障能力。完善、优化、扩展数据网和多媒体通信网,扩大电话、有线电视、互联网在城乡的覆盖率,推动电信、有线电视、互联网“三网合一”,构筑高速度、大容量、智能化的现代通讯平台,提高信息化保障能力,消除制约城乡一体化发展的瓶颈因素。

3.3.4推进公共服务一体化 把推进农村经济增长与推进农村社会全面进步结合起来。鼓励和引导城市社会事业向农村延伸,缩小城乡之间在社会事业方面存在的差距。实现城乡社会事业资源共享、协调发展,形成较为完善的国民教育体系、科技文化创新体系、全民健身和医疗卫生体系。提高城乡居民精神文化生活,实现城乡社会事业一体化。按照“一体系、多层次、广覆盖”的原则,围绕劳动就业、最低生活保障、养老保险、医疗保险等热点问题,积极探索,大胆改革,初步形成城乡一体化社会保障体系。优化整合教育资源,加快教育布局调整,按照“相对集中、扩大规模、方便入学、改善条件、提高效益”的原则,调整学校布局,逐步形成中学向城区集中,小学向乡镇集中、幼儿教育向中心村集中的学校建设布局框架。完善市、乡、村三级公共卫生及基本医疗服务体系,增强基本医疗服务和急救能力。重点建设农村卫生服务体系和城市社区卫生服务体系。

[1] 綦好东.发达国家城乡关系的变化规律[J].农村经济与社会,1989(4):10-17.

[2] 张汝立.我国的城乡关系及其社会变迁[J].社会科学战线,2003(3):241-244.

[3] 杨荣南.关于城乡一体化的几个问题[J].城市规划,1997(5):41-43.

[4] 杨培峰.城乡一体化初探[J].城市规划汇刊,1999(2):51-55.

[5] 甄峰,黄朝永.国内城乡一体化研究进展与思考[J].现代城市研究,1999(2):47-49.

[6] 景普秋,张复明.城乡一体化研究的进展与动态[J].城市规划,2003(6):30-35.

[7] 石忆邵.城乡一体化理论与实践:回眸与评析[J].城市规划汇刊,2003(1):49-54.

[8] 薛晴,霍有光.城乡一体化的理论渊源及其嬗变轨迹考察[J].经济地理,2010,30(11):1779-1809.

[9] 李同升.城乡一体化发展的动力机制及其演变分析——以宝鸡市为例[J].西北大学学报(自然科学版),2000,30(3):256-260.

[10] 赵锋.广西城乡一体化评价指标体系的设计及实证研究[J].广西社会科学,2000(1):56-59.

[11] 汪宇明,刘高,施加仓,等.中国城乡一体化水平的省区分异[J].中国人口·资源与环境,2012,22(4):137-142.

[12] 田安国.“城乡一体”是中国经济转型的契机——中国“十二五”时期城乡一体化改革探析[J].当代经济,2011(5):86-87.

[13] 王亚飞.对我国城乡一体化实现模式的探讨[J].经济纵横,2007(2):42-44.

[14] 朱志萍.城乡二元结构的制度变迁与城乡一体化[J].软科学,2008,22(6):104-108.

[15] 任保平.城乡发展一体化的新格局:制度、激励、组织和能力视角的分析[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2009,39(1):14-21.

[16] 李怡靖,李英超.以基本公共服务均等化促进城乡一体化[J].中国国情国力,2010(10):37-39.

[17] 卢美丽.城乡物流一体化体系的构建和评价[J].农业经济问题,2012(4):34-39.

[18] 张亚,郑予捷,刘青.城乡劳动力市场一体化研究[J].农村经济,2006(9):98-101.

[19] 陆学艺.破除城乡二元结构实现城乡经济社会一体化[J].社会科学研究,2009(4):104-108.

[20] 褚宏启.教育制度改革与城乡教育一体化——打破城乡教育二元结构的制度瓶颈[J].教育研究,2010(11):3-11.

[21] 韦廷柒,邹继业.民族地区城乡一体化发展:问题与对策——以广西壮族自治区为例[J].改革与战略,2010 (12):98-101.

[22] 赵涛.民族地区城乡一体化过程中政府多样性作用的整体化途径[J].云南行政学院学报,2012(3):148-152.

[23] 张瑾燕,德央,商景博.加快推进民族地区城乡公共服务一体化[J].大连民族学院学报,2011,13(2):129-134.

[24] 王建兵.近20年青藏高原东北部边坡地带垂穗披碱草物候变化——以甘肃合作为例[J].草业科学,2011,28(11):1851-1854.

[25] 王录仓,李巍,王生荣.高寒草地畜牧业产业化的障碍与实现路径——以甘南州合作市为例[J].草业科学,2012,29(11):1791-1797.

[26] 朱晓丽,李文龙,薛中正,等.基于3S技术的甘南州生态健康与生态承载力耦合[J].草业科学,2011,28(6):939-945.

[27] 魏金平,李萍.甘南黄河重要水源补给生态功能区生态脆弱性及成因分析[J].中国农业资源与区划,2009,30(6):56-61.

[28] 王莺,夏文韬,梁天刚.基于CASA模型的甘南地区草地净初级生产力时空动态遥感模拟[J].草业学报,2011,20(4):316-324.

[29] 刘燕萍.城乡经济社会一体化新格局的形成机制与条件分析[J].知识经济,2009(11):47-48.