“留”或“走”——民族地区水库移民安置区比选研究

2013-03-08陈阿江耿言虎

陈阿江 耿言虎

研究问题

西部地区是我国最近及未来若干年内水电开发的重点区域。西部水能资源理论蕴藏量达562211.45万千瓦,占全国水能资源理论蕴藏总量的83%,可开发装机容量为31139万千瓦,年发电量为14952亿千瓦时,分别为全国可装机容量及年发电量的82%与77.7%。①西部地区也是少数民族的聚居区,全国绝大多数的少数民族人口分布于此,西部12个省区的少数民族人口占全国少数民族总人口的71.92%,而西部人口总量仅占全国总人口的28.07%。②西部民族地区在我国水电开发中具有重要地位,加之民族地区自然环境复杂、生计方式多样、社会结构特殊、文化形态多元,因此民族地区的移民安置必然成为至关重要且极具挑战的课题。在民族地区的移民安置中,安置区的比选是重中之重的议题。由于西部民族地区多山地、荒漠,耕地资源稀缺,人地矛盾突出,以耕地资源为主要考量指标的移民环境容量偏小,本地安置难度较汉区为大。移民安置区比选的影响因素中,除了常规易考量的耕地外,还涉及与汉区差异很大的林地、草场等生产资料以及计量不甚清楚的资源所给予的生计支持,如林下资源等;此外,由于民族地区民族成分复杂、宗教信仰多样、文化多元,移民安置还涉及宗教文化设施如何处置、寺庙等如何共享的问题,外来移民如何适应当地的社会环境、如何融入当地社会等。

所以,民族地区水库移民的“留”与“走”③,即如何选择安置地,是一个既重要又困难的问题。如果采用“留”的安置方式,项目影响人可以利用原有的资源,生存环境和社会环境变化不大,区位变化不大,社会组织、社会结构及文化环境基本不变。如果“走”的话,移民将不再利用原来库区的剩余资源(或者通过远距离方式加以利用,但组织与管理的难度加大了),生存的自然环境和社会环境发生较大变化,生活习惯、文化亦可能有较大变化,移民对新环境的适应以及与迁入地居民的融合也需要假以时日。“留”或“走”的思路对后续的生产安置与社区重建具有关键性的影响。因此,安置区的比选对移民安置的重要性不言而喻,对其进行理论探讨也具有重要的学术价值。基于上述考量,本研究着重探讨以下问题:(1)何种情况下,移民可以“留”;何种情况下,移民必须“走”。影响移民“留”和“走”的主要影响因素是什么。(2)如果必须要“走”,应该考虑哪些因素,移民对迁入地适应性如何,又如何与当地社区居民融合。我们根据民族地区移民安置的实际情况,着重从土地资源、区位因素及社会文化因素三方面展开讨论。

土地资源

土地资源状况是安置区选择首先需要考虑的因素。通常用“移民环境容量”的办法测算安置区可容纳移民的数量。早先“移民环境容量”强调资源环境的承载力,后续发展到包含经济、社会等因素的环境容量。有研究将移民环境容量分为资源环境容量、社会环境容量、经济环境容量、自然环境容量四个子系统。④我们认为民族地区的“移民环境容量”有以下两点需要特别强调:其一,民族地区自然地理环境复杂,居民生计模式多样,资源环境容量除了包括耕地资源,还应特别重视林地资源、草地资源等,并且需要分析移民生计对不同类型资源(耕地、林地、草地)的倚重程度;其二,由于民族地区文化的多样性和复杂性,实践中常常被忽视的社会、文化环境容量(如宗教场所等)应给予重视。

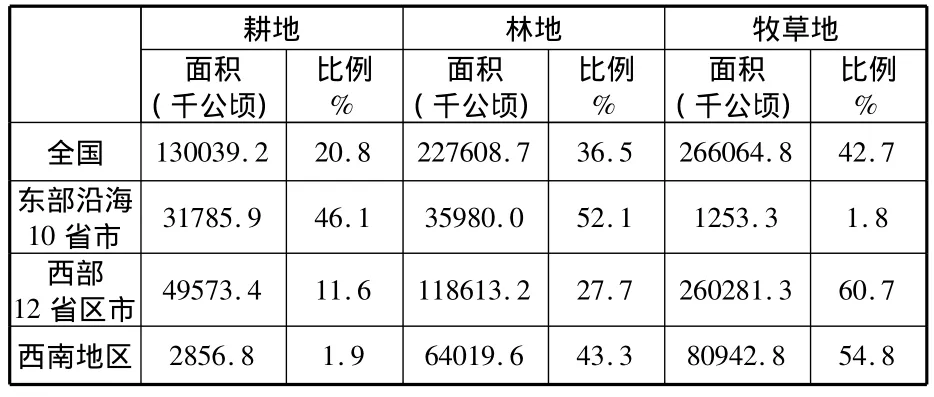

毫无疑问,耕地状况是影响“留”或“走”的一个重要指标。在以往的水库移民安置实践中,“有土安置”是一种比较稳妥也是比较有效的办法,所以移民项目大多会坚持“以土安置”为主的原则。在大部分的汉区,土地资源往往以耕地、园地等高效经济作物耕作地为主。但在民族地区,情况有很大的差异,能够生产粮食或高效经济作物的土地无论是土地所占比例还是经济产出所占比例都不高。东西部地区农地类型和比例差异明显。例如,在多民族地区的西部省份,农地中耕地仅占 11.6%,林地占 27.7%,牧草地则达到60.7%。而在东部地区,三者的比例分别为46.1%、52.1%、1.8%。而且,西部地区内部差异也较为明显,以水电开发为重点的西南地区(云南、西藏、四川、重庆、贵州),耕地只占到农用地的1.9%,林地、草地比例甚高(参见表1)。

表1 我国分区农用地类型及比例

在现实生活中,民族地区居民的生计模式表现出灵活多样的组合型态,如“农牧结合”、“农林牧结合”、“农林结合”等形式。因此,在移民安置中,需要对其生计模式中不同类型的生计所占比重进行分析,以确定淹没对其生产造成的实际影响。傣、维吾尔、白等民族种植业发达,以种植业为主,对耕地的依赖程度很高,和汉区情况类似。而藏、蒙古、塔吉克、哈萨克等游牧民族,虽然是“农牧结合”,但是牧业占主导地位,种植业在其生计模式中所占比例很低。民族地区水库移民生产方式的特殊性,表明从汉区农耕地区总结出来的移民安置模式很难适应民族地区耕地稀缺但林、草资源相对丰富的实际状况。

在调查中,笔者曾遇到一个藏民村落,其耕地是在沿河开垦出来的,水库建成后会将其全部淹没,设计院初期的方案考虑是该村必须外迁,理由是耕地全部淹没、粮食没有着落。但当地居民愿意就地后靠。而我们在调查中也发现,耕地仅仅是他们土地资源中极小的一部分,除了被淹没的耕地和少量山地,剩余的山地对牛羊饲养、虫草和菌类的采摘基本没有影响,而在当地居民的收入结构中,从耕地获取的收入也仅占极小的一部分。举例说,一个“眼力”好的村民,在一个虫草的采摘季节(春末夏初),可以有上万元甚至数万元的收入。在此案例中,虽然村民的耕地完全被淹没了,但就资源的整体情况看,资源量是足够他们“留”下来生存和发展的。

城镇非农就业与土地资源配合,也会影响“留”、“走”关系。在众多的民族里,有的民族特别擅长工商业,回族就是典型代表。即使原居地没有足够的土地资源安置移民,也并不意味着移民必须外迁。因为受影响人可以就地后靠,以充分利用其线上资源,其受损部分的补偿可以就近投资工商业,以工商业的收入作为有益的补充,在本地得到妥善安置,避免外迁。当然,这样的方案存在一定的风险,需要对风险进行恰当的评估。

利用工商业传统优势,结合原来的土地资源,可以“留”下来,但也有相反的情况,即项目影响人放弃库周剩余资源而离开原居地,搬迁至城镇,从事非农产业。在青海,笔者及其调查组就遇到过这样的一个回族村的案例,他们要求全部迁出库区,进城自谋职业。这里我们也注意到了不同民族的传统或文化的差异。比如说回族,有两方面的特点是与水库移民“去”或“留”密切相关的。第一,回族是一个流动性很强的民族,我们在新疆遇到的一些回族村,都是20世纪六七十年代从宁夏、甘肃等地迁移过去的,与汉族、藏族等安土重迁的世居民族相比,他们更会寻找、迁移至发展机会好的地方。第二,回族有很强的商业经营能力,与那些从事传统农耕的、“没有土地就没法过日子”的民族不同,他们非常善于发现商业机会,从而生存下来。

一般而言,如果不具备就地后靠的条件,同时,移民的生计受影响程度也较大,就要考虑“走”。但在民族地区,山地、荒漠比例很高,可以高效利用的土地资源较为紧缺。在这种格局中,“留”主要面临土地资源不足而导致的环境容量不够的问题,而“走”则意味着不仅土地难找,而且气候、生态环境与生活环境的改变会带来新的适应风险及社会、文化融合方面的风险。为此,一些地方试点了相关的保障补充政策,使移民可以留在库区,充分利用未淹没的土地资源,加上适当的长效补偿——类似于社会保障的经济补偿办法,避免远迁。贵州、云南、广西等省区试点的“长效补偿”政策即是一种有意义的探索。长效补偿安置机制的基本思路是:变静态的一次性补偿为动态的长久逐年补偿。按照“淹多少、补多少”的原则,电站业主对征占耕地按实物补偿或年产值补偿的形式,逐年对移民实行长期补偿,补偿期限直至电站运行期结束。电站报废后,通过土地整理还地于民。⑤通过长效补偿机制,受影响的土地资源的产出得到了完全的补偿。移民对土地的依赖性下降,可以通过外出务工或者其他方式增加收益。长效补偿机制是解决人地矛盾的一项有益尝试。因此,通过相关保障政策,对移民因土地资源淹没造成的损失进行足额的补偿,也可以使移民“留”下,实现就地安置。

概而言之,民族地区与汉区差异较大,民族地区的土地资源,不能简单地理解为耕地资源。耕地资源是土地资源的组成部分,而林地、草地及其收益,以及一些易于为我们忽视的边缘性生计如采集、渔猎等,往往是民族地区居民重要的经济来源。部分民族,如回族等擅长经营非农产业,经过风险评估,可以通过部分人员的非农安置以弥补安置中土地资源不足的问题。近年来新发展的“长效补偿”实践,摆脱了“留”与“走”的两难困境,也使少数民族共享了项目开发的成果。

区位因素

区位是一个综合概念,除了表示物体的空间位置,还强调各种地理要素和人类经济社会活动之间的相互联系和相互作用在空间位置上的反映。区位就是自然地理区位、经济地理区位和交通地理区位在空间地域上有机结合的具体表现。⑥在移民安置中,安置区位置的选择,往往同时意味着安置区经济社会环境的选择。区位是安置区选择的重要考量因素。移民安置区的区位受诸多因素的影响和制约:(1)地理位置。相对来说,离城市、集镇等商业中心以及交通枢纽、工业中心比较近的地区,区位较好。(2)交通条件。交通条件对区位的影响非常明显。铁路、公路、港口等交通要道,会有大量的商业机会。随着交通条件的改善,一些地方的区位条件也将得到显著提高。(3)其他基础设施。除交通条件外,水、电等基础设施也十分重要。(4)区域内的经济发展水平与社会环境,如产业集群与特色、消费水平、学校的设置与教育质量、医院等卫生机构的设置与医疗卫生条件等。

从我国改革开放三十多年的发展进程看,无论是东部沿海的发达地区,还是西部经济欠发达的民族地区,人口迁移(自愿迁移)的总体性趋势是按“下山进城”⑦线路图进行的,即从偏远的山区往交通便利、人口密集的平原和城市地区迁移,从农区、牧区向二三产业集中的地区迁移。这种人口迁移/流动态势,反映了居民的一般需求态势,即追求便利的交通和基础设施,需要高质量的教育、医疗服务。如果水库移民安置后其区位条件得以改善,则正好暗合了这种一般性的需求趋势。因此,选取较好区位条件的安置区是水库移民工作重要的着力点。

移民耕地资源被淹没,土地资源减少。如果安置区的土地资源不充沛,但区位条件比较好,完全可以通过二三产业解决部分就业、增加收入,这样就无形中增加了安置区的移民环境容量。一般来说,如果从相对处于远离城镇的偏远地区(库区)迁移至靠近城镇的地方,那么城镇的区位优势就可以加以利用。比如笔者早年调查的湖北某水库,由于部分居民从原来的山区(库区)搬迁到了城镇附近,虽然耕地面积减少,总的土地资源量也减少了,但非农就业的机会却有所增加。一是可以非常方便地在镇里找到就业机会,虽然工资不高,但相应地,交通、食宿成本也较低。二是外出打工,因为信息灵通、交通方便,所以外出就业的比例也增加了。优越的区位条件使移民对于土地资源的依赖减轻了。

区位的改变,对于某些人群来说,很好地解决了就业问题。如前所述,青海某水库的一个回民村主动要求离开库区进城经商。原来该地居民多年来在城镇从事经营活动,这次工程造成的淹没及相应的经济补偿,无疑给他们提供了一次进城的机会。他们本来已经是在“自费”进城,而工程影响则为他们提供了一次有“补偿”的进城。这样,区位的改变将大大方便他们的商业活动。熊鹰等人的研究表明,在湖南洞庭湖区移民安置中,当地采取转垸建镇(伴镇、扩镇)为主的安置方式。移民安置后,移民就业结构中从事大农业的比例,从移民前的94.5%下降到移民后的33.6%,而二三产业的从业比重有明显的提高。⑧

当然,通过区位改善增加非农就业机会也是有条件的。首先是被安置居民的“意愿度”。“意愿度”往往与民族的生计和文化传统相关联。有的民族特别擅长经营商业,而有的民族特别不擅长经营。其次是市场条件。在商品经济不够发达的地区,客流量小,开饭馆、办旅馆等第三产业收入微薄。虽然城镇内第三产业的发展规模不断扩大,就业容量不断增加,但是就广大移民而言,也不可能一蹴而就。第三,个人技能。从事第二产业,对移民的技能有一定的要求,例如语言、受教育程度等。西部水电开发涉及的少数民族移民有相当一部分只会自己的民族语言,不会或只会很少的普通话,这对沟通造成了很大的障碍。最后,风险考虑。市场有波动,经营有风险。有的家庭进城以非农就业安置,但一旦遇到经济状况不景气,或遇到原来没有估计到的问题,就会出现波动,因此,需要对风险进行合理的评估。第三产业安置的移民如果生产经营不能保持长久稳定,生活就会失去保障,他们就会常常以“要事做、要饭吃”为由,向政府和移民部门发难,甚至提出“返迁”要求。

靠近城镇安置不同于传统意义上的农业安置和非农业安置(第二、第三产业安置)。传统“有土安置”的农业安置方式稳定性较强,但是移民发展后劲不足,难以“逐步致富”。而传统城镇二三产业安置又存在一定的风险,缺乏稳定性容易滋生社会问题。如果利用区位优势,靠近城镇安置可以兼顾二者的优势,也可避免二者的不足,移民“进可攻,退可守”。具备外出务工和经商能力的移民,可以利用优越的区位条件,逐步致富。不具备条件的也有“土地”这一最基本的生存保障,温饱无忧。表面上看,靠近城镇安置类似于“兼业安置”,但实则有很大的不同,其中最大的不同在于:其一,移民避免了长距离远迁的困扰,可以“留”下来。移民的风俗习惯、文化传统、社会关系网络等可以很好地保留下来,不需要太多的社会适应和社会融合的过程;其二,移民可根据自身实际情况灵活选择从业方式,有意愿和能力的可以“兼业”,没有意愿和能力的可以只从事种植业。

为了实现移民“搬得出,稳得住,逐步能致富”的目标,移民安置规划应为不断提高移民生活水平描绘蓝图。⑨除了就业,优越的区位也有助于移民提高生活质量、促进社会发展,如方便购物、就学、就医,信息通畅、交流增加,增长人的见识、改变人的观念。如西藏某水库的移民新村,搬迁到了离县城比较近的移民安置点。我们在和村干部以及当地居民交流时发现,移民新村较之库区,不仅经济收入有增长,而且处于县城附近,交通非常方便。居民说,现在小孩上学非常方便,原来一天才能走到乡里的学校,现在半个小时就能来回。村民们还反映,到了新的安置点以后,村民的眼界比以前开阔了许多。

社会文化因素

就近安置的移民,社会组织、社会关系网络、宗教文化等方面改变不大,所以安置后相对易于适应。但是对于外迁安置和远迁安置的移民群体来说,除了考虑资源和区位因素,社会文化因素也应予以重视。这关系到移民是否能适应,同时还关系到移民是否能有效融合到新的社区中。移民的社会融合处理不妥,会增加移民社会冲突的风险。移民与非移民之间不仅会因为土地、水、公共设施的使用而产生冲突,也会因为生活习惯、文化、语言差异而产生个别甚至群体性冲突。所以,在移民外迁安置实施前需要仔细考量社会文化因素,在多种移民安置方案中择优、平衡,从而最大程度减少移民因为搬迁后适应和融合而带来的各种问题。下面仅就一些在民族地区移民安置中特别需要重视的社会文化因素展开讨论。

1.生产技能与生活习惯的适应

如果原居地与安置区的资源及地理环境差异比较大,就可能存在生计模式的转换问题。生计模式的转变可能使移民以往的生产方式、经验、习惯等“失效”,新的生产技能需要重新学习,适应需要有一个过程。比如,由畜牧业到绿洲耕作,由山地耕作到平坝稻作等,在实际的移民安置中都会遇见。某电站的移民生计模式由较为粗放的旱地耕作转化为精耕细作的平坝稻作,但是移民在很长一段时间内仍需要学习如何“种好水稻”。同样,在新疆,习惯了畜牧业的蒙古族、哈萨克族,对绿洲耕作极为不适应,小麦产量“不及回族人的一半”。在移民安置中,应重视移民生计模式转换的问题,尽量考虑迁到生计模式相同或类似的地区,以减少移民的不适应性。

迁移也可能使移民群体所生活的气候、海拔高程发生改变,进而影响移民的生活。人长期在一个地区生活,如果气候类型或海拔高程有较大改变,身体可能会出现不适现象,尤其是老年人群体。在实地调研中,笔者多次听到移民反映对气候变化的不适应,或对海拔高程改变所产生的不适应。如云南某电站的部分移民从金沙江流域迁到了中缅交界一个县,相距两千余公里,移民对气候变化很敏感。在青海,某村的居民原来居住在低海拔的黄河滩地,现在迁移至海拔3100米的高海拔地区,有部分老年人反映不太适应。非自愿移民群体健康失衡问题也逐渐得到学界的关注,有学者提出“健康动态谱”概念以追踪移民群体健康的变化情况⑩。移民身体适应及其健康风险应该成为移民安置方案制定的参考原则之一。

随着搬迁的进行,移民需要面对不同的地形(山地、平原、丘陵、高原)、海拔(低海拔和高海拔)、气候等自然地理要素之间的转换,可能会出现的不适需要加以注意。实地调研中,笔者发现,这种导致自然地理条件发生转化的移民安置数量很多,包括从河谷远迁到高原地带,山上迁到平原地带,高海拔迁到低海拔等。自然地理条件的改变,除了带来移民身体的不适外,还会改变移民的生活方式、习惯。云南丽江一处移民点移民原来居住在山上,平时除了农业生产外,还可以上山采蘑菇、取蜂蜜、在河边捕鱼等,既有所收获,又打发了时间。搬迁到平原农业区后,“除了农忙外,无所事事,显得很无聊”。

当然,任何移民安置都存在移民生产和生活的适应问题,这是我们必须承认的事实。但是如果移民安置前后差异过大,移民需要漫长的时间或者需要付出巨大的努力才能适应,那么在移民安置前就需要谨慎对待。在制订移民安置方案时,可以尽量考虑把移民安置到生计方式、地形、气候都较为相似的地方,以减少因为移民“社会适应度”降低带来的移民个体和群体冲突等移民风险。

2.民族与融合

不同的民族、同一个民族的不同分支在语言、风俗习惯、文化上,存在较为明显的差异。少数民族移民安置涉及民族众多,如果确定要“走”,在异地安置中需要对民族问题予以高度重视,充分考虑外迁移民与当地居民可能的社会融合程度。如果必须异地安置,移民与当地居民在风俗习惯、文化、语言上差异不大,又得到被安置人认可,可以通过一些措施,促进民族间的融合。一方面,做好外迁移民与当地居民的思想工作;另一方面,借助社会学、人类学、民族学、人口学等专业专家的智慧,制订行之有效的移民融合方案,最终实现外迁移民与当地民族融合的目标。但是,如果移民与当地民族差异过大,可融合性较低,在移民安置实施前应慎重考虑,尽量减少或避免此类迁移,以免造成难以弥补的后果。相关的案例教训也值得反思。如位于澜沧江上的某水电站移民,从原来居于澜沧江边的彝族聚居区迁至汉、白族为主的地区,文化教育水平、生产、生活、民族习惯与当地居民差别较大。移民不习惯,融入当地困难较大。当地人也不习惯,对移民的意见较大。类似这类事件,尽管安置区在资源、区位上符合安置条件,相关部门在制定移民安置规划前也应考虑到可能出现的民族融合困难的后果。

此外,民族融合的程度也与移民安置的方式有关。集中安置和分散安置会对社会融合效果产生很大的影响,应当予以重视。如果选择集中安置,移民的文化传统、风俗习惯、社会关系网络能够得到较好的保持,可以促进移民尽快恢复生产生活。但集中安置也使移民只在移民村落封闭的群体里交流,不利于融入当地社会。华侨农场的“孤岛”状况,可能是一个教训。20世纪50年代和70年代中后期,由于东南亚国家的排华运动,我国先后建立了86个国营华侨农场和3个国营华侨工厂以接收难侨。这些国营农场当时就采取“集中安置为主,分散安置为辅”的安置方针。农场的封闭性在归侨和安置地社会中筑起了一道“无形的边界”,几十年过去了,归侨仍然难以融入当地社会,这是国营华侨农场普遍存在的问题。(11)

3.宗教与融合

宗教一般是由共同的信仰、道德规范、仪礼、教团组织等要素所构成。宗教观念和行动是伴随一定的社会历史条件产生和发展并受其制约的。(12)我国少数民族大多有自己的宗教信仰。例如,回、维吾尔、哈萨克等民族信奉伊斯兰教,藏族信奉藏传佛教,傣、布朗、德昂等民族信奉小乘佛教,傈僳、怒、独龙等民族信奉基督教,壮、彝、苗、布依等民族受道教影响较大。除正式的宗教外,还有大量民间信仰,如泛灵信仰、自然崇拜、图腾崇拜、鬼神信仰、祖先崇拜、萨满等。宗教信仰与移民融合关系十分密切。民族地区水利水电开发涉及众多少数民族人口,因此在移民时,应充分考虑到具有不同宗教信仰的人群的社会整合问题。

首先,对移民的宗教信仰进行识别,确定其宗教信仰的种类、宗教设施、宗教活动的形式等,在移民安置中尽量满足移民在宗教方面的需求。当然,由于各地情况千差万别,需要以详细的实地调查为基础。

其次,谨慎考虑不同的宗教或同一宗教的不同教派的信众安置。要充分尊重当事人的意见,参考僧侣阶层及地方民族宗教事务局的专业人员的意见,谨慎对待。如果处置不当,移民融合困难,宗教问题就可能成为日后矛盾和冲突的根源。宗教的情况非常复杂,有的宗教有不同的教派,例如在回族的聚居区有人信奉伊斯兰教中的“新教”,也有的信奉“老教”,两派彼此不往来,融合程度很低。藏传佛教里有宁玛(俗称红教)、噶举(俗称白教)、萨迦(俗称花教)、格鲁(俗称黄教)以及源自本土的本波教。我们曾遇到某水电站的移民规划,拟将不同教派的村民安置在同一村落,但居民自己不认同移民安置方案。在当时的移民安置规划中,信奉噶举教派的村落,拟同时接受本乡信奉格鲁教派和萨迦教派的村民。如果信奉不同教派的居民搬至同一个村,将面临宗教设施如何选点和重建、具有不同宗教行为规范和风俗习惯的村民如何融合等问题。这些问题如果协调不当,将成为潜在的冲突风险。

将相同宗教(没有教派冲突)或同一教派的移民安置在一起,在移民认同的基础上,如何共用宗教设施及宗教设施的容量,也需要慎重考虑。安置区寺庙服务能力以及可容纳信众数量,是移民环境容量在民族地区需要特别考虑的一个因素。如果宗教设施容量不足以容纳移民人口,则需要想办法解决。例如,信仰伊斯兰教的民族每个村中都有清真寺,由于清真寺大小不同,每个清真寺可以容纳的教民数量是有限的。因此,移民安置应充分考虑上述因素,以免给有宗教信仰的群众带来麻烦。

有研究表明,中国水库移民返迁的一个突出特点是返迁者多为远迁移民,重要的原因是远迁移民有一部分是“跨区域文化”迁移的移民,这部分移民在安置区面临“区域文化差异”的适应问题。(13)所以,民族风俗习惯、宗教信仰、生产生活方式等又影响到移民与安置区原住民之间的社会融合问题,如果处理不好,会酿成严重的社会后果。

总之,土地资源、区位条件及社会文化因素是项目受影响人“留”或“走”决策的重要考量因素。在民族地区移民的实践中,如果纯粹移植汉区的移民安置模式必然会出现“水土不服”的情况,要根据民族地区的实际加以灵活应对。转变移民安置的传统思维模式,总结已有移民案例的经验与教训,培养具有丰富本土知识的民族移民干部,邀请相关民族学、人类学、社会学研究者进行前期调查是重要的应对策略。

①朱燕谋:《西部地区及其丰富的水能资源》,《贵州水力发电》2000年第1期。

②周方:《解读“五普”的中国民族人口》,《中国民族》2003年第9期。

③水库移民安置模式按搬迁距离和行政隶属关系划分,有如下三种方式:(1)就近安置,是指利用库周剩余资源,在本村建房安置且耕作距离不大于设计耕作半径。(2)远迁安置,是指移民在本县(市、区)外乡(镇)建房安置或在本村建房安置,但距其原有耕地等生产资料的距离大于设计耕作半径。(3)外迁安置,是指移民迁至外县(市、区)或外省(自治区、直辖市)建房安置。本研究主要从宏观的角度,根据一些基本特征,考虑“留”、“走”问题。“留”大致相当于上述的“就近安置”及部分的“远迁安置”,“走”相当于“外迁安置”和部分的“远迁安置”。

④贾永飞、庄严:《移民环境容量指标体系及多因子分析模型》,《人民长江》2008年第12期。

⑤王应政:《贵州省大中型水电工程征地移民长效补偿机制研究》,《贵州社会科学》2009年第5期。

⑥赵立新、朱桂香:《胶东半岛人口城市化发展模式探讨》,《人口学刊》2007年第2期。

⑦这与解放初期前三十年的人口总体性迁移趋势“上山下乡”正好相反。在前三十年,一是人口从城市往乡村迁移,包括知青的“上山下乡”运动,以及20世纪50年代末开始的动员部分城市居民到农村定居;二是人口从东部到西部迁移,如大量人口到新疆支援边疆建设等。

⑧熊鹰、王克林、李晖:《洞庭湖区移民安置模式案例研究》,《热带地理》2002年第4期。

⑨肖衍华:《水库移民安置方案探索》,《广东水利水电》2007年第4期。

⑩李法军:《健康动态谱:一种研究非自愿移民群体迁后健康轨迹的新思路》,《南方人口》2011年第5期。

(11)张晶盈:《华侨农场社会化转型探析》,《华侨大学学报》(社会科学版)2010年第3期。

(12)参见中国大百科全书总编辑委员会《中国大百科全书(宗教卷)》,中国大百科全书出版社1978年版。

(13)王茂福、黄勤、丁力先:《区域文化差异对远迁水库移民返迁的影响》,《人口与经济》1999年第1期。

〔责任编辑:丁惠平〕