网络权力的生成、冲突与道义

2013-03-07宋红岩

宋红岩

(浙江传媒学院社科部,杭州 310018)

网络权力的生成、冲突与道义

宋红岩

(浙江传媒学院社科部,杭州 310018)

麦克卢汉曾提出媒介“尺度的改变影响了人类表意甚至文化”。而互联网的发展催生了网络社会的形成,网络权力表达也日益活跃。文章在厘清网络权力发展的要义与旨趣的基础上,对权力网络与网络权力、空间权力与权力空间、权力秩序与秩序权力等问题进行了道义上的阐释与研究。

网络权力;生成;冲突;道义

随着信息技术的发展,网络与政治权力的融合已被学界看作是一个不争的事实,网络权力作为新兴的研究领域,是政治学和数字化技术相互渗透、相互交叉的产物,其权力构成、组织样态、构架结构不断出现新的范式与演绎。塞伦·麦克莱在《传媒社会学》中提出媒介权力这个概念,指出媒介权力即为选择、加工、突显框架的权力,是媒体以特殊方式将世界呈现给我们的能力与力量。蒂姆·乔丹在《网络权力——网络空间与因特网上的文化与政治》中则提出网络权力的概念,是组织网络空间与因特网上的文化与政治的权力形式。其既包括个人拥有和使用的权力之争的个人层面,也包括控制网络空间和因特网技术知识精英的社会层面。

借助科学技术的发展和新媒介的不断推陈出新,人类建构了一种有史以来最具有强大权力的意识形态体系,在对传统中世袭的崇高客体施以祛魅和世俗化的同时,用一套精心组织的富有弹性的话语判决置换了旧有的秩序,颠覆了传统媒体对话语权和解释权的垄断,印证着社会公民网络权力时代的到来。近年来,我国互联网一直呈现出蓬勃发展的良好态势,网络政治随之获得了迅速发展,我国网络权力的发展不仅直接影响着我国政治发展的进程,也推动着我国政治文化向参与型政治文明转向。

一、网络权力研究及其意义

当前在西方,网络权力是政治社会学研究的一个前沿热点问题,曼纽尔·卡斯特首先提出了“网络社会的崛起”,尼古拉斯·尼葛洛庞帝、尼科·斯特尔、阿尔温·托夫勒分别用 “数字化生存”、“知识社会”和“信息政治学”来形容这场社会权力结构转向,史蒂夫·琼斯宣扬一种“以计算机为中介”(computer-mediated)的赛伯社会(cyber-society)的来临。而普拉特在 《混乱的连线——因特网上的冲突与秩序》、斯劳卡在《大冲突:赛博空间和高科技对现实的威胁》中也分别阐述了网络权力的冲突与矛盾。特别是美国学者尼克·迪尔和戴尔·维斯福特在2011年出版的《赛博马克思:高科技资本主义斗争的周期和循环》一书中认为无产阶级新的革命时代的来临,并提出数字共产主义的思想。凯文·凯利也认为网络在技术上具有社会主义属性的社会化媒体,在新兴的2.0版本社会主义里,个体能通过群体的力量得到解放。

我国国内学界当前也开始对网络权力这一全新的政治现象和政治领域进行研究,并取得了长足的发展。从总体上看,国内从事网络权力研究的学者目前主要是从知识与权力(刘邮,2002;林奇富2006;姚国宏,2007、2008),信息(网络)技术与权力 (金文朝,2004;刘婕,2005;王冬梅,2010;李辽宁,2010;王昉荔,2011),福柯、哈贝马斯等人权力观与网络 (陈炳辉,2002;吕振合,2007;周和军,2007)等维度来研究,但就总体上来看,现在我国学界对网络权力理解不够科学和全面,网络权力的一些基本概念也没有完全厘定清楚。主要存在问题有:从研究力量看,由于我国的网络政治学、网络权力研究起步较晚,从事相关研究的人员相对较少,远远没有形成体系。从研究数量看,国内网络政治学研究成果的数量不多,每年网络权力研究方面的更少,国内的网络政治学仍然处于边缘化的境地,还未成为研究的显学。从研究质量看,目前国内网络权力研究仍然层次不高,大部分研究成果仍然停留在对西方网络权力理论的推介上,与我国的实际结合太少,缺乏个性化与思辨性的诠释。特别是从马克思主义的立场、观点和方法评价西方网络权力,并运用马克思的人学、政治学、科技知识观等理论和方法解析网络权力建设中存在的诸多问题,还有待系统而深入的研究。

网络权力拓展了政治学和数字化技术科学的研究领域,为我国政治学的研究与发展注入了新的活力;同时,网络权力研究将会为网络社会的公众参与、社会治理提供强有力的学术支持,网络权力凸显数字化技术在政治生活中的运用,这对于我国政治体制改革和政治现代化建设有可攻玉之处。因此,我们有必要大力加强网络权力的研究,并在此基础上探索网络权力有效实施的路径,这将具有一定的理论与现实意义。

二、网络权力的生成与演进

网络权力作为媒介进步与权力分化的必然结果,是对传统权力格局的一种扬弃,是数字化技术对人的发展和社会进步的演绎。在解构了传统的政治-经济层级制的同时,网络作为一种具有强大控制力量的技术社会体系逐渐形成了知识-权力社会结构,以一种沟通方式操纵的隐形的方式,弱化甚至摆脱了传统个人或政治集团的科层化的政治统治格局。通过社交媒介为软节点的人类智能联结和以CPU、服务器、通信工具、Wi-Fi热点以及卫星等为物理节点的人工智能联结的泛智(noosphere),特别是,Web3.0、物联网、云计算、超有机体(One Machine)等理念的提出,XML、RSS、API、RDF和CWL等技术的不断发展与自由应用,使得互联网以其海量数据、深层联系与自我延展等超智能应用进一步成为新型权力行动场域(field),政治信息知识与技术应用势必深入而广泛地参与到公民社会化的进程。

自古以来,“权力”就是政治哲学中的核心概念,随着人类社会的发展,其内在逻辑、构成要素、研究范式也不断的演进。亚里士多德、布劳、洛克等人从权力的本质内涵出发,认为权力是一种强制的能力或力量;帕森斯、吉登斯、哈贝马斯从结构功能主义的观点来解读权力,将其视为社会不断再“结构”的产物;马基雅维利、霍布斯等人则从人性维度将权力解读为满足自身利益需求的工具。但总体上来讲,权力一般是指达到某种目的的能力,多指个人之间、群体之间或国家之间的关系特征。可见,权力作为一种与理解的预测行为特别有联系的动机,它的实现必须有效地建立各种社会关系或权力网络,诸如代议制、科层制等,并充分地利用各种价值资源才能得以实现。

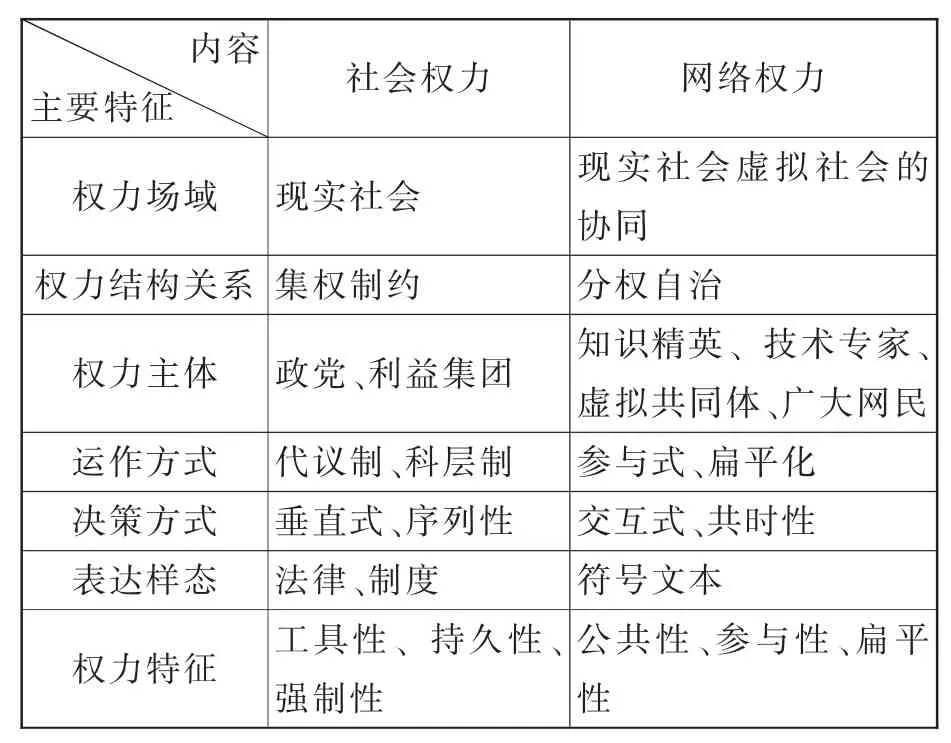

网络权力主要是指社会公众,特别是知识精英,以知识、技术、资本等资源为优势,通过网络、论坛、微博等新媒介交互参与的虚拟政治实践,对他人、群体以及社会产生影响、制约与控制的能力与场域,从而迂回达到利益的合理化与合法化 。每位社会公民已衍生为网民与公民的复合体,可以直接发表自己的政治意见,平等、便捷地参与政治,实现了“虚拟平等”的政治愿景。基于各方所拥有的异质资源,原子式线性权力演变为增权共振的利益场,网络成员之间在一定的网络技术约定下相互依赖、相互制约、相互支配以实现自身利益最大化,个体与个体之间、个体与现实社会、个体与虚拟共同体之间、虚拟共同体之间、虚拟共同体与现实社会之间权力关系呈现为一种相互交错的网络结构。当前我国网络权力组织形态主要包括政府、技术精英(公司)、社群、舆论领袖、公众等层面。其中既有政策决策、政府监督、电子政务、腐败治理等宏观公共网络权力表现,也有网络投票、网上论坛、微博问政、数字参政的个体利益诉求,形成丰富活跃多维交互的政治生活场景。现实社会权力网络与网络权力对比情况如下表。

社会权力与网络权力主要表现对比

但我们也要看到,相对传统社会正式组织在一定制度规约下的政治权力表达与实践,网络权力的复杂性、动态发展性以及不可控性,使得网络权力的构成与实现具有复杂的形态。目前就网络权力的类型来讲,主要分为知识共享型、技术耦合型、利益契约型、社会资本型等。尤其是我们注意到随着我国网络发展,网络社会的权力转移与分化加剧,出现科层化、集群化、公共化、扁平化的交融与激荡。

在网络权力分配模式上,主要表现为嵌入式增权共景结构。网络权力作为现实社会的虚拟演绎,在一定程度上维系了现实社会的功能。首先,网络自身的顶层设计在一定程度了维系了这一功能,诸如政府办公网站、会员制社交平台等等,往往通过准入、置顶、过滤、沉降等方式来达到这种目的。同时,知识技术精英也通过数字霸权、传播强势、舆论主导等方面的优势,建立并维护那些满足他们利益的制度安排与技术设计,成为一个技术集群化权力管理机制。而由于互联网技术支持扁平化、规制隐性化、人际互动离散化以及文本话语式微化,社会公众在网络权力表达与政治实践的动力机制、行为变量、文本语境都发生具大的变迁,虚拟社团、虚拟共同体代替了传统的政党、媒介组织、社会组织等利益集团通过一定的程序表达的路径。特别是智能软件和社交平台的不断的推陈出新,使得参与成本迅速降低,参与过程更加公开透明,从而提高了公众参与政治的兴趣,促进了民众参与的自主性和自觉性。网络权力表达的时空性越来越强,社会公众关注社会的深度与广度地不断加强,构成人与社会、现实社会与虚拟社会、人与虚拟社会多元的符号景观,既有政府、产业的宏观管控,又有意见领袖、网络推手、网络水军、微博约架、网络营销等群体样态,使得当前网络权力处于社会治理和公众民主自治的杂糅与裹挟的大熔炉之中。

三、网络权力冲突与网络秩序

传统社会政府往往遵循着理性-科学原则的认知实践原则,以“现实”的知识建构社会权力合理性与合法性为轴心,探讨权力结构的利益集团、工会斗争和其他影响群体的作用,从而达到公共行政治理的科层制统治形态。媒介新技术的不断发展刷新了人类认知体系,以其断裂、跳跃、快照式的填充不断延展着人类的“所知域”,通过选择现实多镜像的呈现而开拓和控制个体关于“现实”观念的藩篱,使人们的知识建构的“所知域”体验充满了其观念空间。权力的空间也由“现实”(所知域)向“暗晦域”跃进。社会公众正以强大的权力构造出一种意识形态语境,在多元话语实践的基础上,理性-科学原则的意识形态特性和“所知域”知识本身的认识特性相互配合,强化了“所知域”知识合法性的同时,也唤起了人们借助“所知域”证实和理解“现实”的知识偏好。麦克卢汉预测性地提出“媒介即讯息”,就说明媒介及其呈现的内容本身就是知识政治的一个重要领域,从这个意义上讲,网络权力就是主客世界与身体主体转化为符号语境(imaginary)非线性对象化编程“源代码”的实践,通过多元话语体系与实践模式的交叠并置而进行不同权力的博奕与张力,是对知识权力的扩张和再生产。

在信息社会,信息知识成为决定权力的重要因素,而网络的沉浸性(immersion)、交动性(interaction)、远程展示(telepresence)、拟人性(Astificiality)等特质的张扬也将打破国家权力的权威地位,最终也有可能突出毫无内容的原子统治和以形式为主的时尚政治,这种统治方式不只是对归于杜绝专权的温和政治的暗示,在以阶级关系为首的各种级别结构弱化的同时,以超主体化的个人为对象形成的计算机统一,以微观权力为基础的计算机统治时代的国家机构,如果背离原来的公共技能而钻营所谓的同意公法 (engineering of consent),也可能导致与过去以被动大众为对象的精英专制相类似的网络专制体制 (network despotism),而不能完全确保内部自由度日益提升复杂社会的秩序。哈贝马斯就曾批判西方大众传统媒体的发展往往不惜以牺牲其政治与公共事务内容为代价迎合公众的消费群体的娱乐与消闲需要,阅读公众的批判逐渐让位于消费者“交换彼此品味与爱好”。

此外,互联网实现了社会公众的数字化生存与社会实践技术化,人们的交往不同于以血缘和地缘关系为主要交往方式的农业社会,也不同于以业缘关系为主要交往方式的工业社会,而形成以网络虚拟技术为依托的网缘交往方式。互联网也加快了社会权威权力的转移与分化,组织结构由科层制向扁平化发展,权力结构由控制型向分权型发展,决策结构由垂直式向交互式发展。虚拟社区作为一个松散的联合体,网际共主体性体现在虚拟社区核心理念和共同旨趣上,是社区成员交往的一个心理和文化空间,网民可以根据自己的兴趣随意地出入于社区中,“游牧部落式”的生活和“鲁宾逊式独白”的跨时空传输与交互式沟通使得个人能够更加从容地选择与吸纳信息。

自马克思以降,西方马克思主义学者,譬如吉登斯就从结构主义维度提出社会结构是社会实践运行或再生产所遵循的规律,而重复性的交往实践的结构,即形成特定的制度。而这些维护社会体系结构化运行的规则、制度、组织等可称谓网络秩序。福柯通过“系谱学”的方法揭示了知识和权力的关系,指出了各种惩罚技术如何从外部制造出“受规训的个人”。从形式上看,互联网的发展打碎了传统线性制度化控制的秩序,形成跨时空的多元化、非线性的力场,通过对人们信息接收渠道的解放导致人们意识的解放和自由的提升成为可能,如微博问政热。早在1969年麦克卢汉就曾讲到 “在即时电子通讯的软件世界里,政治从旧模式——通过选举代表推出政治决策人,转变成为一种新模式——人们可以随时并即时共同参与到所有决策领域中”。约翰·奈斯比特也提出“在立即可分享信息的时代,代议民主制已过时,参与式民主变得重要”。德鲁克提出“知识社会”认为信息和知识取代资本,自然资源及劳动力成为基本的经济资源,并创造出社会得以共处的原则。

从本质上看,社会公众借助网络等新媒介集结成力量,媒介使普通民众可以知晓更多的决策信息,增加人们参与民主机会的同时,这种力场的逻辑断裂与结构的无序、微小叙事与多利益的杂糅、非中心化的宰制与意义场的缺失,却又使得现实社会的有限定向解向网络“无究解”转向,使得媒介范畴的客观技术的规定性以及网络表达的感受技术身份定位的理性规约衰落。约书亚·梅罗维茨就曾指出 “媒介的演化通过改变我们收发信息的方式重塑了社会地点与物理地点的对应关系,从而改变了社会秩序的逻辑”。在互联网中,人们有如不知疲倦的演员,同时参与许多不同剧幕,不停地变换角色与场景,学习并遵守一系列复杂的行为规则。麦克卢汉曾提醒我们,“民众在民俗的创造中既不担任角色又不主宰命运,这些民俗的诞生地是演播室和广告公司”。互联网的无中心、无等级、无向度的对话机制,表面上看实现了技术层面的程序正义的可能性,但社会公众囿于技术与政治专业知识、参与程度以及决策能力的限制,大多局限于私人领域或政治体系的外围,特别是,网络的离散性使人们难以达成一致的价值体系与秩序,而形成各个“部落格”。

网络权力是现实社会在虚拟网络的投射,是权力与知识技术的耦合,而网络产业、平台空间、技术规避等限制以及网络成员网络应用、个人拥有资源的不同,譬如源代码和程序编写识别的能力、搜索引擎应用熟练程度、智能协定共享程度,社交平台技术的改版升级、网民利益兴趣点的变化等因素使得网络权力和权力关系不断地发生扩张、分化与变异,形成非对称化的权力结构,出现网络权力价值链的差序格局、知沟以及内卷化等现象。特别是互联网应用个体或虚拟共同体动员和使用网络资源能力的强弱、占有或支配网络资源能力的差异状况,在很大程度上决定了其在网络空间中权力位置的核心要素。互联网产业在最初阶段主要是以强制性、奖赏性、法定性权力等为主,其权力结构是对称的。但伴随着生产网络的不断建构,技术参照性以及专家性权力出现等影响因素使网络权力关系逐步发生分化。特别是为应对竞争,资本、技术、信息、品牌、市场等资源在网络中具有越来越大的影响力,譬如网络技术研究公司为控制价值链高端的研发,逐渐形成一个权力公司与广大网民不断跨越社交平台自身边界向外延展的进程,从而发生技术权力、渠道权力与权力塌陷区。其次,互联网在公司研发或社交平台内部由于时空凝缩 (time-space compression)现象,不断出现内卷化与极聚的现象。美国学者研究认为由于新自由主义与互联网的广泛应用,人类社会已从农业社会的自然节奏,工业社会的“任务时间”转向信息社会的“技术时间”(或者说资本时间),时空凝缩进程已经成为社会一个重要的因素,而且会更加强烈且全包围。现有权力结构解体的同时,将伴随分权化的加速和权力关系的重新调整。而网民社会性的元意识运动,网民在参与现实社会不平等的社会秩序时,追逐那些不被承认的利益构成,而这些具体利益的误识(mis-recognize)构成了权力实施的必要条件,所以网民相信并试图通过公开暴露这些利益将会摧毁其合法性,开启改变现存的社会秩序的可能性。布尔迪厄认为自主性的利益免受所有形式的政治和经济的影响,这种呼唤需要个体的以及集体的行动。因此,从这个意义上讲,网络是让个人从统治的压制中解放出来的斗争工具。但我们也要看到,个体受制于一定的社会文化传统习性(action of habitus)、现实历史以及特定群体的符号资本,社会区隔和符号分类形成竞争性的分层等级与利益表达的场域。英国学者亚历山大和帕尔在《数字化民主》中认为,网络情境下要评价和确定各种利益集团和各个选民选区的意见的方式,信息处理机制中的价值取向式偏见产生的作用。阿伦特也认为“在缺乏一个普遍原则的条件下,不可能确立起任何秩序”。

马克思认为社会的本质特征是“人们交互作用的产物”,而网络虚拟社会作为人类社会的数字化演绎,整个社会及每个社会单位自然秩序被不断动态的重构与再生产,规则自治单位系统内部及之间自发增长的群体秩序和智能化规约,是非对称网络权力结构与组织结构的空间耦合。而网络权力何去何从,其中心要旨如何实现?特别是,在技术层面上实现社会主义的互联网,网络权力表达公共治理构架的顶层设计与道义构建,是边沁空间辐射状的圆形监狱、抑或是福柯知识技术权力的规训与嵌入(encastrement),还是哈贝马斯所谓话语民主的(discourse democracy)逻辑与价值共识,都值得我们研究和商磋。

[1田作高.国外网络政治研究现状 [J].学术季刊,2002,(1):70.

[2][美]凯文·凯利.技术元素[M].张行舟,等,译,北京:电子工业出版社,2012.

[3]黄丽萍,赵宬斐.新媒介视阈中西方政党的现代性症候及其纠错[J].政治学,2012,(3):74.

[4]云国强.知识、道义与政治——释放电视剧文化研究的社会批判锋芒[M].沈阳:沈阳出版社,2011:86

[5]郑晓松.技术与合理化——哈贝马斯技术哲学研究[M].济南:齐鲁书社,2007:136.

[6]刘文富.国外学者对网络政治的研究[J].政治学研究,2001,(2):56.

[7]吴素雄.从结构二重性到历史性:吉登斯对马克思唯物史观的重建逻辑[J].探索,2008,(4):155.

[8][法]米歇尔·福柯.规训与惩罚[M].刘北成,等,译.北京:三联书店,2007:354.

[9][美]约翰·奈斯比特.大趋势——改变我们生活的十大新方向[M].梅艳,译,北京:中国社会科学出版社,1984:253.

[10][美]彼得·德鲁克.后资本主义社会[M].张星岩,译,上海:上海译文出版社,1998:137.

[11][美]约书亚·梅罗维茨.消失的地域:电子媒介对社会行为的影响[M].肖志军,译,北京:清华大学出版社,2002:298.

[12][加]马歇尔.麦克卢汉.机器新娘:工业人的民俗[M].何道宽,译,北京:中国人民大学出版社,2004:自序.

[13]RobertHassan.Network speed and Democratic politics[J].World Future,2008,(64):18.

[14][美]戴维·斯沃茨.文化与权力——布尔迪厄的社会学[M].陶东风,译,上海:上海世纪出版集团,2012:288.

[15][美]汉娜·阿伦特.人的条件[M].竺乾威,等,译,上海:上海出版社,1999:8.

(责任编辑 木 宸)

G206.2

A

1001-862X(2013)03-0124-005

宋红岩(1972—),女,浙江传媒学院社科部讲师。主要研究方向:马克思主义中国化、传播政治。