“两型城市”建设的运行框架构建及路径选择*

2013-03-07王雅莉张明斗

王雅莉 张明斗

(东北财经大学公共管理学院,辽宁大连 116023)

“两型城市”建设的运行框架构建及路径选择

王雅莉 张明斗

(东北财经大学公共管理学院,辽宁大连 116023)

资源节约型和环境友好型的“两型城市”建设,是我国建设“两型社会”的核心和主链条。本文通过剖析“两型城市”建设的经济运行模式,进行了“两型城市”建设的框架设计;从建设内核、基本设计、行动策略及运行机制四个方面入手,提出了城市科学规划与引导、大力发展“两型产业”、新型城市化道路及改革创新等“两型城市”建设的发展路径。

两型城市;运行模式;框架设计;路径选择

一、引 言

中国城市经济发展已经到了由资源节约和环境友好替代资源高消耗和环境污染为代价的时代,“两型城市”同时兼备高水平经济中心和可持续发展的现代城市特征,已成为我国各城市战略的追求目标和发展趋向。这种趋向由我国的两类发展背景使然。

一类是经济全球化导致的全人类共同面临的紧急问题陆续产生和人们正在积极应对的世界经济发展背景。人类社会在发展中存在着向自然界无限索取的强烈欲望,滥用资源、破坏环境,致使自身生存和发展存在着不可持续性;当人们意识到这一问题的严重性时,全球各国政府、社会、企业和个人对以往经济社会发展模式进行了充分反思,并热切持久地关注和研究资源环境的变化,努力探寻新型的全球治理机制,以图形成新的发展方式来应对面临的共同问题。相对于西欧、北欧及部分亚洲发达国家,发展中国家在明确自身经济发展特点的基础上,纷纷采取有效措施进行社会发展的全面转型,尤以低碳经济、环境友好的转型导向为重。这种经济社会的发展转型并不意味着增长速度的必然减慢,相反,在确保经济发展质量的前提下形成新能源、节能环保等战略新兴产业以及实现传统产业升级换代,能够带动就业水平的提高和实现更高水平的经济增长。

另一类是我国改革开放后伴随着经济长期高速发展出现了资源高消耗和环境污染以及政府主导下的积极应对的发展背景。改革开放至今,中国经济社会发展取得的成就得到国际社会的高度认可,然而以资源高消耗和环境污染为代价的压缩式、激进式的工业化和城市化的道路,衍生出多种经济病和社会病并存的“城市病”的危机。为此,国家从战略层面提出建设资源节约型和环境友好型的“两型社会”政策和措施,节能减排受到前所未有的重视。我国城市已经成为国家社会经济发展的中心,需要在经济增长方式由粗放型向集约型转变、社会发展方式由经济牵动性向经济社会环境协调发展转变中发挥牵头作用。为此,依据两型社会的原则建设“两型城市”,是我国城市化进程深入发展的重要任务。加快“两型城市”建设,将通过提升我国城市化质量而提升我国现代化进程的发展质量,缓解资源约束和环境压力,创建实现可持续发展的社会经济基础。

二、文献回顾与简评

节约发展、清洁发展是落实科学发展观的必然要求。中国在人均资源拥有量低和能耗、物耗高的现实面前,建设“两型城市”、实现经济社会的可持续发展,是走向现代化的最佳路径选择。城市作为区域经济发展的节点和空间再生产的场域,已经成为现代社会的发展核心;城市经济作为现代经济体系的主链条,已经成为增长与发展的主导性依托和方向与趋势。建立“两型城市”,是建设“两型社会”的主导性力量,能够提升科学发展观的践行质量,能够通过实现城市经济的协调运转而促进整体社会经济环境的协调发展。

我国城市的可持续发展以建设生态城市、经济高端化城市、数字城市、低碳城市为战略取向,在不断充分认识当前国情的现实下,以建立资源节约型、环境友好型城市为己任,特别是对资源型城市而言,其重点和难点均是建立城市可持续发展的长效机制,实现资源型城市的成功转型。在城市生态性可持续发展方面,Beatley&Manning(1998)认为它是环境、经济和社区的理性规划,也是衡量城市可持续性的发展指数,因此,应实现城市的绿色发展,建设资源节约型、环境友好型社会。在资源型城市可持续发展方面,国内外取得了丰富的经验,而作为中国本身的资源型城市,要以资源的合理高效利用为前提,以经济可持续发展为核心,以生态和环境保护为条件,以人和社会可持续发展为最终目的,实现资源型城市的可持续发展。在资源节约型和环境友好型的 “两型城市”建设方面,Donald Houston(2012)以城市的可持续发展为视角,认为实现城市的可持续发展包括经济、环境、资源和社会等四个因素,并呈现强可持续和弱可持续两种状态,而政府应通过提供信息、财政刺激、空间规划等措施实现城市的强可持续发展,也即实现环境和资源可持续下的经济和社会的可持续性。为促进研究的进一步深化,Ahmadi&Toghyani(2012)基于城市规划作用的角度,认为城市的可持续发展主要展现为经济可持续性、社会可持续性、生态可持续性、空间可持续性及文化可持续性五种维度,且城市规划对城市可持续发展起着重要作用。这展示了在“两型城市”建设中应实现人类活动与自然生态的协调发展,构建起经济、社会、资源、环境和谐发展的组织体系。“两型城市”作为城市发展转型的新理念,臧漫丹、诸大建(2011)从“两型城市”的基本内涵入手,认为“两型城市”的实质就是实现与物质消耗相脱钩的城市发展。这种脱钩式的发展有助于实现经济持续性、环境公平性和资源合理性的集结式发展。同时,在“两型城市”建设的具体实践中,安徽淮南市、湖南株洲市与长沙市、山东临沂市都取得了发展的成效,积累了宝贵的经验,为我国“两型城市”建设提供借鉴。

通过对国内外关于“两型城市”建设研究成果归纳梳理得知,目前已将资源节约和环境保护的基本思想引入到城市规划和建设中,且取得了明显的成效,进一步明确了“两型城市”的战略优势;同时,在“两型城市”建设中,大多数学者重点集中于对资源型抑或生态型城市单一维度的解析,基本内涵的诠释及中国经济社会的可持续发展等领域,对中国“两型城市”建设实践中产生的高成效给予了肯定。但是相关研究并没有对“两型城市”的基本运行模式和框架进行全面构造,处于研究空白状态,以资源节约型和环境友好型构建的“两型城市”能够缓解资源约束和环境压力,特别是有助于资源枯竭型城市实现“矿竭城存”的可持续发展之路,将成为未来研究的重要趋势,为本研究奠定基础。

三、“两型城市”建设的经济运行模式

城市经济运行过程也是城市物质资本消耗的过程。传统的城市经济运行是由“自然资源消耗—产品生产—废弃物排放”流程组成的开放式运行过程,人们在不断最大化吸取自然资源能量的同时,也向自然界进行大规模废弃物的排放,这种以高度的资源消耗和环境污染为代价的“线性经济”运行模式往往会导致地球生态系统的超负荷运转。依据中国现存的城市经济考察,无论是自然资源还是生态环境,均已构成城市经济良性运行的约束条件,“两型城市”建设经济运行模式的全面分析为其提供参照向导,以此实现资源节约型和环境友好型的城市发展模式。

图1 中国城市当前运行模式与“两型城市”运行模式比较图

中国当前的城市经济呈现“三高”的运行模式,即:高经济增长、高资源消耗和高环境污染,在这样的运行状态中,城市经济增长乏力,呈现伪持续的发展趋势,由此可能滋长各种城市病变,如何有效克服这些不利因素并实现向“一高两低”的“两型城市”运行模式转变是城市经济运行的重要职责和使命。“一高两低”的运行模式通常表现为以下两种类型。

模式1:城市经济增长化趋势明显,资源消耗和环境污染呈现下降的趋势。

这种城市经济运行模式往往会发生在如西欧、北美等发达国家的部分城市,这些城市在充分厘清工业革命时期以资源消耗和环境污染为代价促进经济增长的运行模式缺陷的背景下,实现了资源消耗和环境污染的下降。相对于中国而言,在以传统的线性增长模式为主导的前提下,城市经济增长和资源消耗、环境污染的同步增长模式带来的是社会的不稳定和环境的退化。“两型城市”作为中国城市的理想追求,在初次阶段就要借鉴部分发达国家的城市发展经验,在实现城市经济增长的同时,确保资源消耗和环境污染降低,尽量避免“三高”现象的再现。

模式2:城市经济增长化趋势明显,资源消耗和环境污染零增长。

城市经济增长的同时实现资源消耗和环境污染的零增长作为“两型城市”的终极目标对于城市的和谐运转具有指导意义。作为城市经济的绿色运行模式,不再是以物质资源的消耗为前提,更多的是体现科学技术的进步性和人力资本的竞争性,需要在大力发展科学技术的映照下,实现转型政策创新。在辅以城市经济发展的同时,对原有的城市环境进行综合整治,确保环境污染下降到零增长的发展态势,实现具有真正内涵的资源节约型和环境友好型的“两型城市”。

两种经济运行模式为“两型城市”的建设提供了新的发展目标和思维取向,也为城市经济良性运转提出了基本要求。同时,也应该规避如下模式的滋生。

模式3:城市经济与资源消耗、环境污染的同步性增长。

这种城市经济运行模式是当前大多数发展中国家城市所呈现的发展样态,城市经济的增长依赖于资源投入总量和污染排放总量的增加,城市生态压力加大,属于典型的粗放式经济增长方式,这是“两型城市”建设进程中应予以避免的城市经济运行模式,也是“两型城市”建设应当扭转的不利局面,迫使我们走出一条新型的低碳、宜居的城市化发展道路。

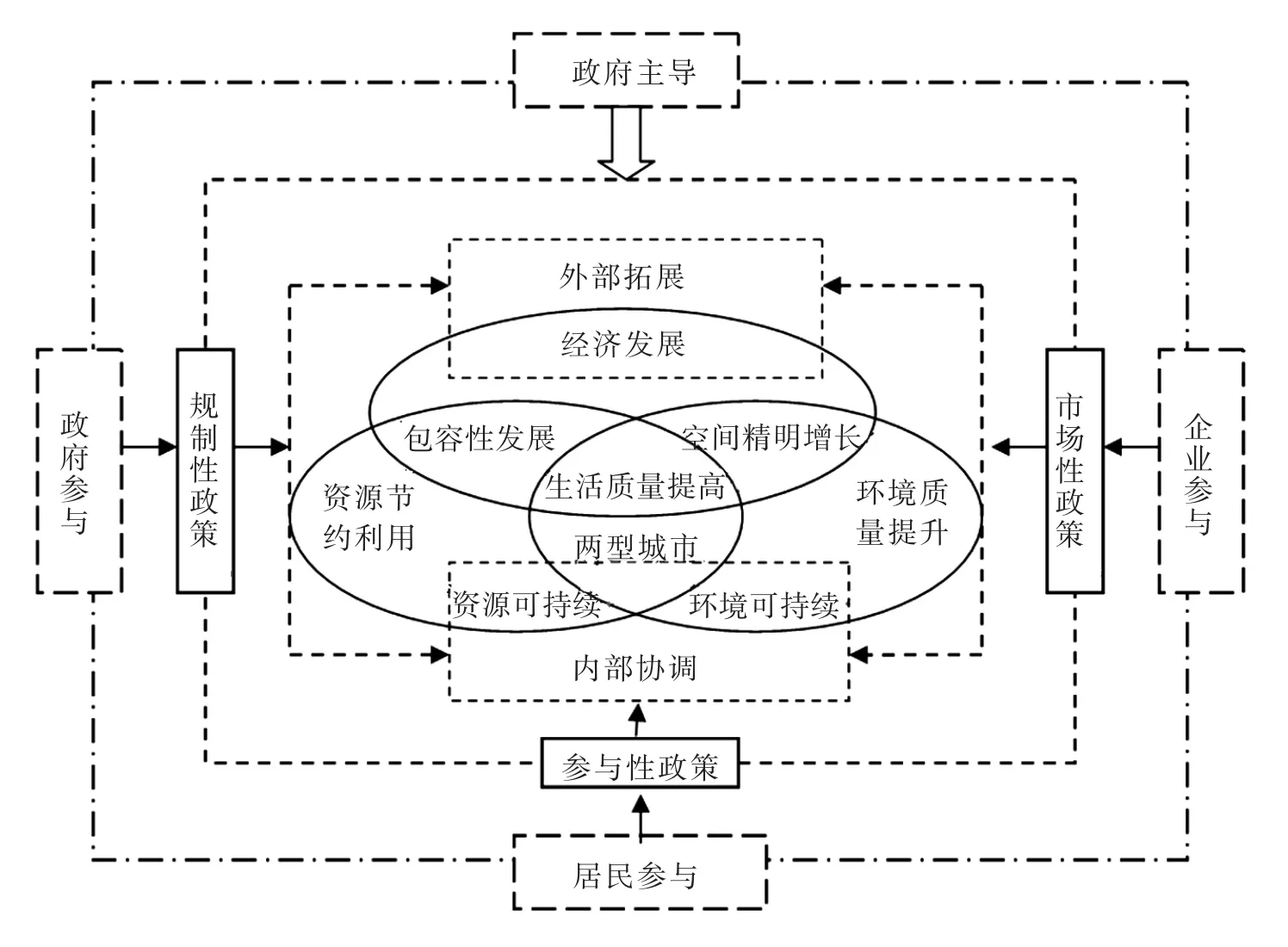

四、 “两型城市”建设的运行框架构建

“两型城市”建设的终极目标是实现资源消耗和环境污染零增长下的城市经济发展,这就要求在城市经济运行过程中有明晰的框架予以匹配。当前,中国城市化水平已达51.27%,城市人口首次超过农村人口,但这一社会历史性结构的转变,内部隐藏着城市化的虚高问题,资源消耗、环境污染等不断深化,框架的有益设计为“两型社会”的建设提供基石。

(一)“两型城市”建设以资源节约利用和环境质量提升为内核

传统的城市经济运行是以资源的高消耗和环境污染而换取的经济增长,在中国人多地少、人均自然资源匮乏的当下,如果任由这种运行模式驰骋下去,结果的危害性可想而知,国家不断制定各种战略措施对自然资源予以保护,在人均消耗可承受的范围内予以缩减,以此实现资源的可持续利用,规避资源危机的发生,特别是对资源枯竭型城市而言,资源的节约使用有助于实现替代与持续产业复合,形成创意产业结构的模块化,打破原有城市空间格局,增强城市空间弹性,消除粗放型城市发展的路径依赖,减轻锁定惯性。城市环境作为“市”经济的典型代表,严重影响着城市居民的生活水平和惬意度,环境质量提升有助于实现城市居民宜居和宜业的生活状态,然而城市内部若以环境污染而占据主流,那么城市将是病态运行,更不言及城市环境的可持续性。资源的节约使用和环境质量的提升在有效实现内部协调的基础之上,也进一步提升了城市居民的生活质量,成为“两型城市”建设的内核。

图2 “两型城市”建设的框架设计图

(二)“两型城市”建设以经济发展为基本设计

资源和环境的可持续性作为“两型城市”建设的内核,其目标是实现城市经济的健康发展。资源节约利用下的经济发展是城市的包容性发展,它不是盲目的以牺牲后代人的利益为基准,而是在兼顾后代人利益的同时实现资源利用的全民性、利用内容的全面性、利用过程的公平性及发展成效的共享性。环境质量提升下的经济发展往往是城市空间的精明增长,在提高城市各种基础设施利用效率的基础之上,严格控制城市扩张、保护环境、服务于经济发展、促进城乡协调发展和人们生活质量优化。这种以资源节约利用和环境质量提升为基础的经济发展,明显地带动了经济发展的质量和效益,同时与外部系统形成联动,溢出效应显现,成为“两型城市”建设的基本设计。

(三)“两型城市”建设以政府主导下的全员参与为行动策略

传统政府体系是为解决单一问题而设计的,具有明显的末端治理倾向,政策的主体是政府,政府通过强制和规制发生作用。“两型城市”的建设不再是简单的资源和环境的末端治理问题,而是在实现资源节约和环境友好的背景下,扭转城市经济运行模式,实现城市经济健康发展。因此,按照现代城市治理的基本思想出发,“两型城市”的建设应在政府主导下实现政府、企业、居民全员参与的有机整合,借助于规制性政策、市场性政策及参与性政策三种政策工具,完成单纯的由资源环境向城市土地、生产领域和消费领域的全领域转变及城市经济的合理化发展。

(四)“两型城市”建设以内外部系统互动为运行机制

城市内外部系统互动作为“两型城市”建设中不可忽视的重要力量,关系到能否真正实现内涵式的“两型城市”。外部拓展与内部协调的互动演绎,有助于形成双核空间强向心模式,强化聚合潜力,逐步化解城市化背后的各种危机,在遵循城市化自身内部循环系统的基础之上,彻底消除不利于“两型城市”建设的障碍与排斥因素,形成“资源与环境可持续—空间精明增长—城市包容发展”的互促共进及和谐共生的逻辑体系,成为“两型城市”建设的运行机制。

五、“两型城市”建设的路径选择

依据“两型城市”建设的经济运行模式及框架构建,我国若克服城市经济运行的各种病变,扭转以资源消耗和环境污染为代价的运行模式,应寻求下列建设“两型城市”的优化路径。

(一)实行城市科学规划与引导

科学的规划和引导作为宏观视角下的谋篇布局,无论是城市的区域规划还是城市的空间布局都要以其为指南,在合理有效的统领布局下,实现以资源节约和环境保护为内核的 “两型城市”建设的稳步推进。

首先,坚持总体方案的设计和专项规划的制定。城市经济发展过程中,总体方案的设计不但能够为“两型城市”的建设从宏观上梳理城市的空间发展格局,实现城市空间发展的一致性,而且能为城市经济良性运行提供向导,在不盲目对“两型城市”建设进行方案设定的同时,实现城市规划的合理化。专项规划的制定能够在充分考虑自身特色和基础条件的背景下,对“两型产业”布局、城市空间拓展、节能减排、生态修复、先导示范区建设等方面进行规划编制,实施动态管理,以科学的规划体系引领“两型城市”的建设。

其次,实现均衡型城市化。中国城市化到了由经济特区和沿海开放城市先行的非均衡战略向空间结构一致性的均衡型战略转变的时代,均衡型城市化战略的实施能够为“两型城市”的建设提供城市空间的理性化发展。“两型城市”建设要在实现“城”均衡的前提下实现“市”均衡,避免单一均衡性的出现,实现资源的低消耗和环境的良好发展。

再次,建立宜居宜业的新型城市模式。城市的宜居宜业代表了城市环境的优质化和劳动力的充分就业,环境质量提升作为“两型城市”建设的内核,无可厚非;劳动力的充分就业作为城市化进程中的重要议题,是城市化经济运行的主要目标,这种充分就业能够为城市的人文环境添优加质。因此,“两型城市”建设中要推出低碳宜居城市的新模式,优化城市居住环境,有效转移农村剩余劳动力,实现劳动力的充分就业。

(二)大力发展“两型产业”

资源节约型和环境友好型产业作为经济发展的重要一环,成为“两型城市”建设的支撑,国内外的众多城市在“两型社会”的建设中构造了“两型产业”发展体系,使“两型社会”的规划蓝图变为现实,因此,大力发展“两型产业”成为“两型城市”建设的重要路径。

首先,建立绿色生态的现代农业体系。城乡二元的分立结构造成了农业的相对落后性,农业产业化经营面临风险,经营体系不健全,间接制约城市的发展。为迎合这一需要,各地区应以生态经济示范区和低碳经济先行区为发展目标,以科学技术为先进动力,打造无公害、绿色食品、有机农产品特色品牌,提高农产品的市场竞争力,形成“一城一品”的专业化生产格局,这种绿色生态的现代农业体系成为“两型产业”的关键环节,为“两型城市”的建设提供农业保障。

其次,建立高效节能的新型工业体系。工业化作为城市化的根本动力,高效节能的新型工业体系为“两型城市”的建设提供工业化保障。各城市应在依托国家高新园区产业集群的基础之上,建立节能、环保型的核心产业和新兴产业体系,走新型工业化道路,提升工业体系的投入产出效率比,确保高效节能工业体系的绝对竞争优势。

再次,建立协调运转的现代服务业体系。现代服务体系协调运转程度同样影响着 “两型城市”建设的步伐,要在确保优势产业快速发展的同时,加快新兴产业的发展速度,加大对低效传统服务业的改革力度,提高现有服务业的科技含量,积极培育新的经济增长点,同时加大政府的公共规制力度,为协调运转的现代服务业体系营造健康、有序的外部环境,促进服务业与城市转型升级的互动,助推“两型城市”建设的顺利开展。

(三)走新型城市化道路,完善城镇体系

传统的城市化道路和城镇体系所暴露的各种缺陷已不能适应“两型城市”建设的需要,建设进程中要走新型城市化道路,在不断有效提升城市居民生活质量的同时完善城镇体系,成为推进“两型城市”建设的重点。

首先,实现城乡统筹。城市化作为当前发展的主流,重城轻乡的发展态势与“两型城市”建设的发展目标背道而驰,因此,建设进程中应逐步转变城乡二元经济社会结构,把城市基础设施延伸到乡村,实现城乡公共服务均等化和社会保障一体化,推进农村工业化,促进大中小城市协调发展,在把新型城市化与新型工业化、城市现代化、社会和谐化及城市生态化有机结合的同时,走出资源节约型和环境友好型的城市化道路。

其次,坚持市场调节为主,政府调节为辅的城市化推进模式。中国当前的城市化往往是政府主导下的城市化,只有人口转移的初级城市化,而并没有经济社会结构转换的高级城市化形态的发生,因此,市场调节为主,政府调节为辅的城市化推进模式能有效消除城市化的隐患,有助于实现人口转移城市化和经济社会结构转换的城市化双轨并存的发展格局,为“两型城市”的建设提供新的城市化模式。

再次,构建新型城镇空间格局。城市化进程中小城镇发展所致的低密度和分散化的城镇空间格局造成城市土地利用的非集约化,阻碍了“两型城市”建设,因此,建立紧凑型、高密度和集约型的新型城镇空间格局成为城市经济运行的最佳路径选择,使过去普遍重视城市规模结构向有序城市空间和智能型结构转变,建立智能型城市。在继续提升现有城市群能力的基础之上,在其他适宜区域开发引导形成若干区域中心城市,建立以大城市为依托、城市群为主体、中小城市协调发展的新型城镇空间格局。

(四)优化外部环境,进行改革创新

“两型城市”的建设不仅需要来自城市本身的资源节约和环境友好,而且需要政府提供的外部环境全面配合,进行改革创新,深度革除与“两型城市”建设相悖的陈疾,重塑发展理念,提供运行机制,构筑有助于“两型城市”建设的体制机制。

首先,强化政府主导下的全民参与。政府主导下的全民参与作为“两型城市”建设的行动策略,顺应城市经济运行的需要。“两型城市”的建设应进一步强化这种行动策略,充分发挥政府的规制作用,消除不和谐因素,优化外部环境,以改革创新推进建设力度,确保“两型城市”扎实开展,取得成效。

其次,创新政策法规体系。完整的政策法规体系作为维系“两型城市”建设的优质外部环境,助推“两型城市”建设的步伐。各地政府应根据城市自身发展基础和特色,尽快出台各项切合实际的综合改革配套政策,并考虑形成地方性法规来确保政策实施。

再次,加快制度改革,创新利益协调机制。“两型城市”建设中应在充分考察城市发展的现实和理性预测发展未来的过程中,摒弃已有的、陈旧且不能促进城市经济发展的制度体系,加大改革力度,推陈出新,促使各县区各部门在土地资源、基础设施、城市住宅、产业布局、科研开发、财税金融、户籍管理、医疗教育、人才培养等方面形成统一、高效的利益协调机制,为“两型城市”的建设提供政策创新的保障。

六、结 语

“两型城市”建设在实现资源消耗型、环境污染型向资源节约型、环境友好型城市转变的进展中,能够有效规避“三高模式”的再现,缓解城市经济运行中的各种病变,顺应城市经济发展的时代潮流,实现城市经济的包容性发展。然而,中国“两型城市”建设中仍存在诸多难以克服的问题,所以,各城市应在实地考察、理性规划的背景下,有效根除各种现存问题,制定具有前瞻指导性的政策建议,助推实现具有真正内涵的“两型城市”。

[1]周国富,藏超.城市化与能源消费的动态相关性及其传导机制——基于1978年—2008年的实证研究[J].经济经纬,2011,(3):62-66.

[2]陈栋生.对建设资源节约环境友好型城市的几点思考[J].工业技术经济,2007,26(1):2.

[3]史文清.论我国城市的可持续发展[J].中共中央党校学报,2010,13(2):84-89.

[4]文振富.资源型城市:难点重点都在可持续发展[J].求是,2010,(4):30-31.

[5]Beatley,T,Manning,K.The Ecology of Place:Planning for Environment,Economy and Community[M].Washington,DC:Island Press,1998.

[6]Neumayer,E.The Human Development Index and Sustainability[J].A Constructive Proposal,Ecological Economics,2001,39(1):101–114.

[7]黄海燕,杨春平.积极建设两型社会,着力推动绿色发展[J].宏观经济管理,2012,(3):36-38.

[8]侯明,张友祥.资源型城市可持续发展研究综述[J].当代经济研究,2012,22(8):58-61.

[9]Donald Houston.Governing for Sustainable Urban Development [J].Housing Studies.2012,27(1):155-157.

[10]ning in Achieving Sustainable Urban Development[J].Working Paper,2012.

[11]王晓曦,黄国桥.两型社会建设中的环境问题与对策[J].宏观经济管理,2012,27(7):39-40.

[12]臧漫丹,诸大建.两型城市的框架研究[J].中国人口·资源与环境.2011,20(3):136-142.

[13]Agyeman,J,Bullard,R.D, Evans,B.Exploring the Nexus:Bringing Together Sustainability,Environmental Justice and Equity[J].Space and Polity,2012,6(1):77-90.

[14]王雅莉,张明斗.劳动力转移机制与城市化经济运行目标[J].财经科学,2012,55(6):97-104.

[15]王雅莉,陈立军.智能型城市:我国新时期城市经济发展的战略取向[J].中国软科学,2000,14(11):65-69.

(责任编辑 吴晓妹)

F292

A

1001-862X(2013)03-0028-007

国家社科基金“经济发展中的城市化均衡问题研究”(07BJY055)

王雅莉(1953—),女,河北曲阳人,东北财经大学公共管理学院教授、博士生导师,主要研究方向:城市经济;

张明斗(1983—),山东济宁人,东北财经大学公共管理学院,主要研究方向:城市经济。