《续夷坚志》:《夷坚志》的异域回响

2013-03-06胡传志

胡传志

(安徽师范大学文学院,安徽芜湖 241000)

《续夷坚志》:《夷坚志》的异域回响

胡传志

(安徽师范大学文学院,安徽芜湖 241000)

《夷坚甲志》取得巨大成功之后,洪迈续写其他31编《夷坚志》。《夷坚志》远播金源,却很少记载北方奇闻异事,元好问《续夷坚志》因此应运而生。前人以为《续夷坚志》多记中原陆沉之事,有存史感乱等寓意,实际上,它与《夷坚志》一样,以志怪娱乐为主。《续夷坚志》完成于元宪宗元年(1251),篇幅仅有4卷,回归到一般文人写作志怪小说的常态,从而避免了洪书的缺陷,保证了基本的质量,其中一些佳作可以媲美《聊斋志异》。

洪迈;《夷坚志》;元好问;《续夷坚志》;比较研究

元好问的《续夷坚志》是金代唯一的文言志怪小说,其成就虽然有限,在金代文学中却占有独一无二的地位,在中国小说史上也有一席之地。当代学者陆续对其展开研究。李正民先生于上世纪80年代最先撰写论文,后又出版《续夷坚志评注》一书,其他学者的研究亦渐次广泛深入,或散论《续夷坚志》,或论其存史意图,或探讨其文献价值,或辑其佚文,但对《续夷坚志》与洪迈《夷坚志》的关联,尚缺少充分的论述。本文拟就此作些补充。

一、《夷坚志》的成功启示

洪迈《夷坚志》为宋代仅次于《太平广记》的小说总集,原书多达420卷,据《宾退录》卷八记载,全书“积三十二编,凡三十一序”,现存 206卷,13篇序,不足半数。如此巨帙,差不多经历60年漫长写作过程。其不竭的创作动力源于《夷坚志》系列的巨大成功。

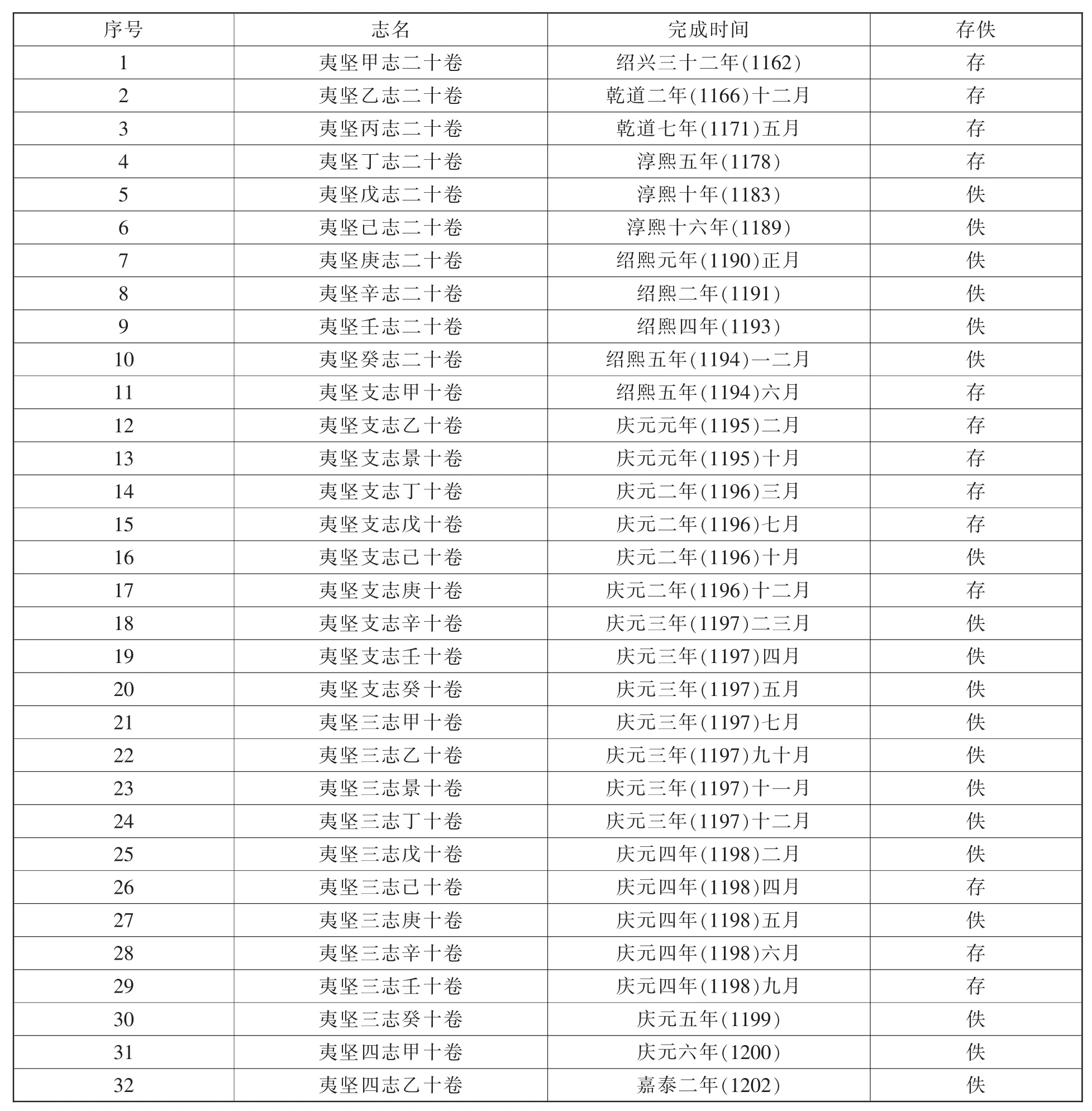

《夷坚甲志》为《夷坚志》系列开篇之一,原名即是《夷坚志》。《夷坚甲志》二十卷,历时二十年,其序交代“所以为作者之意”,可惜原序已佚,其创作伊始,并无甲乙之分。而《夷坚甲志》一举成功,轰动一时,洪迈开始创作续作,以甲乙序之。《夷坚乙志序》曰:“《夷坚》初志成,士大夫或传之,今镂板于闽,于蜀,于婺,于临安,盖家其有其书。 ”这大大激发了作者的创作热情,也激发读者的阅读兴趣,甚至参与兴趣。“人以予好奇尚异也,每得一说,或千里寄声”,因此仅用五年时间就完成了“卷帙多寡与前编等”的《夷坚乙志》。此后,洪迈续作《夷坚志》更是一发不可收拾,完成了浩大的系列。现据李剑国《〈夷坚志〉成书考——附论“洪迈现象”》,制成《夷坚志》各志完成时间表:

洪迈如此没完没了地奋力续写《夷坚志》,似是在与人生进行接力赛,一直冲向人生的终点。他的小说观因此出现了诸多变化。一是将好奇尚异的业余爱好发挥到极致,成了他的人生目标,将消遣娱乐的著述演变成个人极为重要的事业;二是将个人搜集加工为主的创作方式演变为汇集编纂他人资料为主的创作方式,集体创作的性质起来越强,《夷坚志》最终成了“好几百人的集体创作”;三是体现出与市场、与其他作者竞争的态度,以及主导志怪小说市场的意图。《夷坚志》推出后,很好地满足了庞大的市场需求,有力地带动了类似小说的创作。在《夷坚志》系列推出的同时,郭彖编撰了《睽车志》六卷,王质还编撰了更具挑战意味的《夷坚别志》二十四卷(已佚)。这些同行的创作反过来激发出洪迈更强的创作动力。

《续夷坚志》:《夷坚志》的异域回响

《夷坚志》的影响力突破南宋疆界,远播金源。洪迈在《夷坚庚志序》中得意地记载:“章德懋使虏,掌讶者问《夷志》自《丁志》后,曾更续否?”洪迈此序原文已佚,《宾退录》卷八摘引此语,其事当非虚言,足见北方也有《夷坚志》的热衷读者,也在期待着新的续作问世。章德茂(章森)于淳熙十三年(1186)出使金国,其时洪迈已完成《夷坚戊志》(1083),只是未能及时传入北方。《夷坚志》传入北方还有一条出自北方的内证。赵秉文《闲闲老人滏水文集》卷二十《跋米元章修静语录引后》曰:

米元章知淮阳,预知死期,以香樟为棺,置黄堂上。饮食起居,时在其间。及期,召吏民所亲厚者与之别,索纸书云:“来从众香国中来,去从众香国中去。”掷笔而化。北山程俱致道所作墓志铭及洪迈《夷坚志》所言如此。

该文作于金正大元年(1224)十一月。今检现存《夷坚志》各卷,未见此相关记载,出于何集,已不可考知。但由于《丁志》之前四志保存完好,故可以推知所载之事应出于《丁志》之后某志,这说明《丁志》之后的续作仍有传入北方者。

洪迈坚持不懈地撰写《夷坚志》,欲网罗天下奇闻异事。早在乾道二年(1166)所作的《夷坚乙志序》中,洪迈就自豪地宣布:“凡甲乙二书,合为六百事,天下之怪怪奇奇尽萃于是矣。”夸口太早太大,后来事实证明,穷其毕生精力,亦未能穷尽“天下之怪怪奇奇”。更何况,他的“天下”主要局限于南宋半壁河山。如何对待北方大地的奇异之事?洪迈的态度颇值得玩味。在《夷坚甲志》卷一所记19则中,前12则所记皆为北方之事,即《孙九鼎》、《柳将军》、《宝楼阁呪》、《三河村人》、《铁塔神》、《观间偈》、《刘厢使妻》、《天台取经》、《冰龟》、《阿保机射龙》、《冷山龙》、《熙州龙》,其中后四则又见其父洪皓所撰《松漠纪闻》卷二。此外,《伪齐咎体》、《犬异》、《黑风大王》(又见《支志》甲卷二)3则亦为北方之事。《夷坚志》开篇即以北方异闻为主,原因是其父洪皓于绍兴十三年(1143)终于从北方归来,洪皓不免向洪迈谈其羁留北方十五年的见闻,洪迈所记上述内容基本上都得之其父。洪皓归来及北方的奇闻异事,是《夷坚志》最初始的创作契机。但后来各志中,北方事较为鲜见,如《夷坚丁志》卷八《太原意娘》、《夷坚志补》卷十一《卢忻悟前生》、《李员外女》、卷十九《蔡州小道人》等数则。其缘由并非洪迈不关注北方,而是他与他的群体力所不逮。这就为《夷坚志》的续作留下了巨大的空间,只有北方人才能填补这一“留白”,元好问的《续夷坚志》因此应运而生。

二、别无寓意的续作

元好问何时读过 《夷坚志》,读过哪几种志书?现已不可考。但对其性质和得失一定了解于胸。受《夷坚志》的直接影响,元好问创作出《续夷坚志》。洪迈当年创作《夷坚志》时,明确表示:“始予萃《夷坚》一书,颛以鸠异崇怪,本无意于纂述人事及称人之恶也。”对有违初衷的过失“耸然以惭”,告诫自己 “但谈鬼神之事足矣,毋庸及其他。”现代学者亦普遍认为《夷坚志》以志怪娱乐为主,鲜有寓意。元好问的《续夷坚志》是否延续这一性质?

与洪迈不同,元好问处于易代之际,难免有故国之思,容易在著述中寄寓感时伤乱、保存国史的情怀,《中州集》即体现这一鲜明指向。正因为如此,古今很多学者都认为《续夷坚志》别有寓意。南宋人宋无《续夷坚志跋》高度推崇《续夷坚志》:“所续《夷坚志》,岂但过洪景卢而已!其自序可见也。恶善惩劝,纤细必录,可以知风俗而见人心,岂南北之有间哉?”元好问自序已佚,我们无从直接了解其创作缘起及主旨。宋无认为元书超过洪书,理由就是元书有“恶善惩劝”之寓意,可是“恶善惩劝”的教化功能本属于志怪小说中应有之意,在洪书中也不少见,未必就是元作的创作动机。稍后的瞻氏跋语更加突出元好问的乱世背景,说:“按《续夷坚志》乃遗山先生当中原陆沉之时,皆耳闻目见之事,非若洪景卢演史寓言也。其劝善戒恶,不为无补。”《续夷坚志》确实存在劝戒效果,但它未必就是元好问用心所在。清人荣誉在《续夷坚志序》说得更直白:“其名虽续洪氏,而所记皆中原陆沉时事,耳闻目见,纤细毕书,可使善者劝而恶者惩,非齐谐志怪比也。”这些出于序跋中的言论,往往喜爱拔高相关对象、抬高身价,不足全信。有些当代学者沿袭此思路,在劝戒教化论之外,进一步发掘《续夷坚志》保存故国历史之心,认为《续夷坚志》是“以小说存史”,是“《中州集》的姊妹篇”,“可视作史料集《壬辰杂编》的‘外编’”。任何一部志怪小说都或多或少保存了历史文献,都具有一定的史料价值,《续夷坚志》保存了一些历史,本不足为奇,但保存金国历史,绝不是其主要动机甚至次要动机。因为保存历史的诗歌总集《中州集》已经完成,并已刊刻,保存金末历史的还另有《壬辰杂编》一书,所以保存少许历史充其量只是《续夷坚志》的附加值而已。

上述论者之所以认为《续夷坚志》别有寄寓,是基于对该书纪事越来越片面的认识。砦窳叟跋称《续夷坚志》“多泰和、贞祐事”,尚且大体不差,可上引瞻氏、荣誉之论,则将之缩小为“所记皆中原陆沉事”。连向来比较严谨可信的《四库全书总目》卷一四四也称《续夷坚志》“所记皆金泰和、贞祐间神怪之事”。此论殊谬。今按《续夷坚志》207则材料中,最早的材料是辽神册五年(920)《内藏库龙》(卷二)。 其次是北宋之事,如《神霄丹宝》(卷一)、《金宝牌》(卷三)、《盗谢王君和》、《女真黄》、《相字》(卷四)。其三是金初至承安(1115—1200)之事,约 40则,如《京娘墓》(卷一)、《胡公去狐》(卷二)、《项王庙》(卷三)、《临淄道院》(卷四)等。其四是蒙古时期之事,约25则,如《包女得嫁》(卷一)、《济水鱼飞》(卷二)、《抱阳二龙》(卷三)、《广宁山龙斗》(卷四)等。其五是时间属性不明确的风俗、民情、药方等,约40则。五类相加,约占总数的一半。前人所谓“泰和、贞祐事”或中原陆沉事,起泰和元年迄天兴三年(1201—1234),三十余年间的奇异之事也只占一半左右,实属正常。

有论者认为“《夷坚志》多政、宣事”,本身不切实际,进而类比《续夷坚志》“多泰和、贞祐事”,以附会“国家将亡,必有妖孽”之说,以为《续夷坚志》所记多为金廷将亡的妖异征兆。苏天爵亦持此见,认为“未可以稗官小说目之也”,“读是书者,其亦知所警惧矣”。他们按照《续夷坚志》有寓意的先设主题,推测经过改朝换代、不仕新朝的元好问一定会多记载金亡前后的异常乱象,以寄托其乱世之感。其实元好问并没有此观念。在《续夷坚志》中,承平时代也有妖异凶兆。如卷一《白神官》记载“大定中有妖人白神官者,能以左道作怪变”之事,大定是金王朝最承平的时期。同样,中原陆沉之际也不乏善事。如卷三《蛙化鼠》:

燕南安州白羊淀,南北四十里,东西七十里,旧为水所占。近甲午岁,忽干涸,淀中所有蛙黾,悉化黑鼠,啮茭草根尽。土脉虚松,不待耕垦,投麦种即成就。其居民不胜举,听客户收获,但取课而已。此地山草根胶固,不受耕,其因鼠化得麦,亦异事也。淀有石刻云:“天荒地乱,莫离此淀;有水食鱼,无水食面。”是则前此亦尝得麦乎?

甲午岁(1234),为金亡当年,浩瀚的白羊淀突然干枯,青蛙化为黑鼠,湖底化为良田,为民众带来福祉。蒙古统治时期,亦非妖孽横行,相反亦有吉祥美好之事。《续夷坚志》卷二《瑞禾》曰:

凤翔虢县太子庄,庚子岁,郝氏谷田八十亩,每茎一叶一小穗,至十二数,并大穗为十三。试割一丛治之,得谷十升。明年,郝使统军万人,佩金虎符。偏将李慥曾见古有一茎九穗,盖不如是之多也。

庚子岁为元太宗十二年(1240),虽是民不聊生之际,自然界却出现如此丰收景象。有以上材料,《续夷坚志》多载亡国妖孽之说,则不攻自破。可见,元好问并没有后人想象的时代倾向。

《续夷坚志》中一些写实性的手法,也易造成重在历史的假象。在记载事件时,元好问经常会交代真实的时间、地点、人物,以及材料来源,以增加事件的可信度。全书以客观叙述为主,几乎没有议论。这种写法似乎与史书一致,但并不是来源于史学传统,恰恰是继承了志怪笔法。鲁迅在论述六朝鬼神志怪时,指出“当时以为幽明虽殊途,而人鬼乃实有,故其叙述异事,与记载人间常事,自视固无诚妄之别矣”,在论及志怪小说之演变时,又说“当宋之初,志怪又欲以‘可信’见长”。以鬼神怪异取信于人,是志怪小说由来已久的传统。《续夷坚志》正是继承了《夷坚志》的写实笔法。

总之,《续夷坚志》在性质上与《夷坚志》契若符节,都记述奇闻异事,都以遣兴娱乐为宗旨。不同的是,《续夷坚志》主要记载的是金亡前后北方地区之事。

三、回归常态的志怪集

相对于洪迈晚年夜以继日的急迫状态而言,元好问的续作则显得相当迟缓随意。

元好问何时开始写作《续夷坚志》?他在《紫虚大师于公墓碑》中谈及撰写《续夷坚志》之事:“予撰《夷坚志》,有平居未尝知点画,一旦作偈颂,肆口成文,深入理窟者三数人。”该文作于元太宗十年(1238)。《续夷坚志》纪事的下限是辛亥年,即元宪宗元年(1251),有三则资料:卷三《抱阳二龙》末曰:“辛亥冬,予与毛正卿、德义昆仲、郝伯常、刘敬之诸人一游。”卷三《驴腹异物》末云:“今在顺天张侯家,余亲见。”按诸生平,元好问于辛亥年赴顺天张柔家,为之作《顺天万户张公勋德第二碑》。卷四《临晋异瓜》末云:“辛亥年,定襄士人樊顺之亲见。”该年元好问62岁,《续夷坚志》的成书当在此后不久。南宋人宋无于壬申岁(1272)作《续夷坚志跋》,内云“北方书籍,率金所刻,罕至江南。友人王起善见之,亟钞成帙”,说明王起善所见当是“金刻本”。当然,严格地说,所谓金刻本应是蒙古刻本,这倒是符合后世藏书家将中统元年(1260)之前的蒙古刻本划归金刻本的习惯,莫非《续夷坚志》真的刊刻于中统元年之前?

姑且不论《续夷坚志》的准确写作时间和刊刻时间,可以明确的是完成于元宪宗元年(1251)之后。此时,上距洪迈之死已经50年。我们不禁要问,《续夷坚志》为何写作如此之迟?原因不外有以下几点:其一,洪迈《夷坚志》最风靡的时期已经过去。《夷坚志》最盛行之时候,当是在章森出使北方的大定末年。待元好问长大后,《夷坚志》风行的余波尚存,可是北方人对志怪小说的热情有所削减,元好问等人的创作志怪小说的外在动力不足。其二,相对于南宋人而言,北方人更热衷观看戏剧演出,而非阅读志怪小说。特别是金代明昌年间,出现了《董西厢》这样标志性的成熟作品,足以见出巨大的民间戏剧市场,因此,北方小说发育滞后。此前,金代的志怪小说,见诸记载的仅有孙九鼎一书,书名、卷帙皆不详。其三,金亡之后,元好问最重要的任务是担负起“国亡史作”的使命,其主要精力用于编纂《壬辰杂编》和以诗存史的《中州集》,也只有在主业之余,才可能用些余力撰写消遣性质的《续夷坚志》。正是这副业,填补了金代志怪小说的空白,健全了金代诸体文学的谱系,尽管这时金王朝灭亡已近二十年了。

在篇幅上,《续夷坚志》无法与 《夷坚志》比肩。南宋人宋无所见王起善钞本源于金刻本,四卷,元至顺三年(1332)瞻氏跋语亦作四卷,可以肯定,《续夷坚志》原为四卷。至正八年(1348)王东跋谓“予抄北地枣本,《续夷坚志》四册”,盖亦四卷。而至正二十三年(1363)孙道明跋语虽也说是“吴中王起善抄本”,却成了二卷。二者是同一内容还是散佚近半?《四库全书总目》作二卷。清嘉庆十三年(1808),余集所见《续夷坚志》为二卷,刊刻时“因为校讹,仍分四卷,以还旧观”。可见,现存四卷本实为余集析二为四之书,已非原貌。周密《癸辛杂识》别集卷下所引《褚承亮不就试》等六事,王恽《玉堂嘉话》卷四所引“广府某官苦蛇毒”,不见于今本《续夷坚志》,亦可以证明原书有所散佚。不管散佚多少,原书仅为四卷,这不仅与420卷的《夷坚志》相去霄壤,也与支志、三志、四志每志十卷之数相悬殊。不得不承认,续书篇幅如此之小,与原作很不相称。为什么会如此差异?其根本原因在于元好问对小说不够重视。在元好问的文学谱系里,诗歌为首,散文其次,词为第三,小说和散曲只能并列第四。我们在现存文献中,几乎不见其对小说的正面评价。

《续夷坚志》创作时间之迟,篇幅之小,折射出元好问不甚经意的小说观。相对于《夷坚志》来说,这也许是一种退化。洪迈几乎将撰写《夷坚志》作为人生事业,这种态度并不全然可取。陈振孙曾质疑洪迈用力过度:“稗官小说,昔人固有为之者矣。游戏笔端,资助谈柄,犹贤乎己可也,未有卷帙如此其多者,不亦谬用其心也哉! ”这应该是很多传统士大夫的共识。元好问漫不经心地撰写《续夷坚志》,正是恢复了一般文人“游戏笔端,资助谈柄”的常态,从而避免了洪迈的贪多务得、仓促成书的一些缺陷。

洪迈晚年撰写《夷坚志》,往往以编辑、摘抄为主,甚至如他自己所说不惜“剟剽以为助”。这样就无法保证其质量和水平,陷入续作不如原作的旧途。后来几部《夷坚志》较为粗糙,甚或流于“叙事猥酿,属辞鄙俚”,其水平已降至常态之下。与《夷坚志》这种粗加工式的写作不同,《续夷坚志》则从容、细致许多,从而有效地保证了基本的水平。有些佳作的写法与艺术水平秀出群伦,直逼《聊斋志异》,兹举两例:

都转运使王宗元老之父础,任平山令。元老年二十许,初就举选,肄业县廨之后园。一日晚,步花石间,与一女子遇。问其姓名,云:“我前任杨令女。”元老悦其稚秀,微言挑之,女不怒而笑,因与之合。

他日寒食,元老为友招,击丸于园西隙地。仆有指京娘墓窝场者,元老因问京娘为谁?同辈言:“前令杨公幼女,字曰京娘,方笄而死,葬此。”元老闻杨令之女,心始疑之。归坐书舍,少须,女至。娇啼宛转,将进复止。谓元老曰:“君已知我,复何言也!幽明异路,亦难久处。今试期在迩,君必登科,中间小有龃龉,至如有疾,亦当力疾而往。当见君辽阳道中。”言讫而去。

元老寻病,父母不欲令就举。月余小愈,元老锐意请行,以车载之。途次辽河淀,霖雨泥淖,车不能进。同行者鞭马就道。车独行数里而轴折。元老忧不知所为。忽有田夫,腰斤斧负轴而来,问之,匠者也。元老叹曰:“此地前后二百里无民居,今与匠者值,非阴相耶!”治轴讫,将行,俄见一车,车中人即京娘也。元老惊喜曰:“尔亦至此乎?”京娘曰:“君不记辽阳道中相见之语乎?知君有难,故来相慰耳!”元老问:“我前途所至,可得知否?”京娘即登车,第言“尚书珍重”而已。元老不数日达上京,擢第。明昌中为运使,车驾享太室,摄礼部尚书。数日而薨。(卷一《京娘墓》)

阳曲北郑村中社铁李者,以捕狐为业。大定末,一日张网沟北古墓中,系一鸽为饵,身在大树上伺之。二更后,群狐至,作人语云:“铁李、铁李,汝以鸽赚我耶?汝家父子,驴群相似,不肯做庄农,只学杀生。俺内外六亲,都是此贼害却。今日天数到此,好好下树来。不然,锯倒别说话!”即闻有拽锯声,大呼搘镬煮油,当烹此贼!火亦随起。铁李惧,不知所为。顾腰惟有大斧,思树倒则乱斫之。须臾天晓,狐乃去。树无锯痕,旁有牛肋数枝而已。铁李知其变幻无实,其夜复往。未一更,狐至,泣骂俱有伦。李腰悬火罐,取卷爆潜爇之,掷树下。药火发,猛作大声,群狐乱走。为网所罥,瞑目待毙,不出一语。以斧椎杀之。(卷二《狐锯树》)

《京娘墓》描写的是志怪小说中习见的人鬼恋故事,写得缠绵有致,曲折动人,元人彭伯成据此创作杂剧《四不知月夜京娘怨》。《狐锯树》描写群狐围攻猎人铁李,跌宕起伏,第一夜群狐占居优势,嚣张猖狂,恫吓铁李,铁李处于绝境,准备拼死一搏。天亮后,群狐遁去,第二夜铁李有备而来,利用火器,轰轰烈烈,大战群狐,一举歼灭狐害。无论是京娘还是群狐,都写得声口毕肖,形象可感。鲁迅称赞《聊斋志异》:“不外所记神仙狐鬼精魅故事,然描写委曲,叙次井然,用传奇法,而以志怪,变幻之状,如在目前。”将此语移来评价上述二篇,当不为过。元好问在这两篇作品之后,没有注明出处,不排除是元好问原创之作,即使是搜集而来,也是再创作的艺术作品。从这种意义上,《续夷坚志》力挽洪迈续写《夷坚志》每况愈下的颓势,使志怪小说恢复到较高的艺术水准,对志怪小说的健康发展作出了积极的贡献。

注释:

(1)李正民:《试论元好问志怪小说集——〈续夷坚志〉》,《晋阳学刊》1986年第1期,山西人民出版社1987年版。《续夷坚志评注》,山西古籍出版社1999年出版。

(2)如钟婴:《〈续夷坚志〉散论》,《文学遗产》1990年第4期。

(3)如张博泉《以小说存史的〈续夷坚志〉》,《博物馆研究》1988年第3期。

(4)如曾贻芬、崔文印:《浅谈〈续夷坚志〉的文献价值》,《籍海零拾》,中华书局2010年出版。

(5)如王晓清:《〈续夷坚志〉辑补》,《古籍整理研究学刊》1993年6期;颜庆余:《〈续夷坚志〉辑佚》,《中国典籍与文化》2007年第3期。

⑥《四库全书总目》卷一四四《续夷坚志》曰:“前有自序,见于《遗山集》,而此本无之,盖传写佚脱也。”当是误解,《遗山集》中无此序。

⑦洪迈《夷坚甲志》卷一《宝楼阁呪》末注:“二事皆孙九鼎言,孙亦有书纪此事甚多,皆近年事。”

[1]赵与时.宾退录[M].上海:上海古籍出版社,1983.

[2]洪迈.夷坚志[M].北京:中华书局,2006.

[3]李剑国.《夷坚志》成书考——附论“洪迈现象”[J].天津师范大学学报,1991,(3).

[4]元好问.元好问全集[M].太原:山西古籍出版社,2004.

[5]张博泉.以小说存史的 《续夷坚志》[J].博物馆研究,1988,(3).

[6]李正民.续夷坚志评注[M].太原:山西古籍出版社,1999:3.

[7]苏天爵.滋溪文稿[M].北京:中华书局,1997:467.

[8]鲁迅.中国小说史略[M].北京:人民文学出版社,1973.

[9]陈振孙.直斋书录解题[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[10]胡颖.元佚杂剧《四不知月夜京娘怨》本事考[J].兰州学刊,1998,(4).

(责任编辑 岳毅平)

I207.41

A

1001-862X(2013)01-0154-006

胡传志(1964—),安徽庐江人,博士,安徽师范大学文学院教授、博士生导师,皖江学者特聘教授。主要研究方向:宋辽金文学。