买办与晚清商业的近代化

2013-02-24黄杰明

黄杰明

(嘉应学院梅州师范分院,广东梅州514721)

买办与晚清商业的近代化

黄杰明

(嘉应学院梅州师范分院,广东梅州514721)

晚清国门被西方列强的坚船利炮打开,最先卷入世界资本主义体系的是流通领域——商业和钱业,以及适应出口需要的丝茶生产和手工加工业。与此相适应,近代中国产生了洋行与买办。在其影响下,旧式商业也向新式商业转变,晚清商业开始逐渐走向近代化。

晚清;商业;买办;资本主义;近代化

一、洋行与近代买办的产生

1.洋行的设立

洋行是产生中国买办的温床,从某种意义上说,也是新式商业的育苗场、钱庄资本主义化的外因,甚至可以认为是中国民族资产阶级的一所培训学校。这样说是由于新式商业和钱庄资本主义化的意义是:它们通过与洋行的直接或间接的联系卷入了外国资本主义经济运行轨道,作为外国在华商业和金融资本的补充而实现的。对于这一点,已为越来越多的学者所认同。新式商人和近代买办是中国近代商业资产阶级的最重要组成部分,而钱庄主也是早期的民族金融资本家。

洋行是晚清时期外国商人在中国设立行号的统称,最初是适应港脚贸易的需要而设立的代理行。港脚贸易指从18世纪中叶起,东印度公司为解决对华贸易的逆差,开始允许英印私商向公司领取特许执照,专门经营中印之间的贸易。早在1782年就有设在广州的柯克斯·比尔行。到18世纪末,英美在广州的代理行已达24家以上。代购、代销、银行业、保险业、航运业都属于它们的业务。鸦片走私是早期经营的最大宗贸易。五口通商时期,随着对外贸易中心向上海转移,洋行也迅速向上海集中。上海的洋行1847年有24家,1850年增为30家,1859年达62家。新设的中小洋行以经营纺织品为主,六七十年代也新涌现了一批经营航运(如太古)和棉纺织品(如老公茂、新沙逊)为主的大洋行。同时洋行也逐步投资航运、金融、保险和工业等企业,有轮船公司(如旗昌、怡和、太古等)、银行(如汇丰)、保险公司、船坞、糖厂、缫丝厂等。鸦片战争以后外商在华洋发展迅速,1872年为343家,1894年增加到552家,1911年达到2563家[1]。

2.近代买办的产生

洋行的业务必须通过中国的买办才能开展。随着洋行在中国的迅速发展,买办的发展也很快。据资料分析,1894年前后,全国的买办已在1万人左右[1]。

据海关贸易册记载:“1890—1913年这二十多年里,中国的进出口贸易总值约自两亿一千多万关两增至九亿七千多万关两,而同时期内,中国一切通商口岸的全部外籍商行数最高还不足四千家,各种外籍人员总数不过十六万多人。这么几家外籍商行完全不可能和中国人民进行直接交易到如此庞大的数字。所以洋货在进到通商口岸之后,土货在未到通商口岸之前,自两亿一千多万至九亿七千多万的贸易额,全部必须通过买办之手。”[2]可见买办的作用与影响非同一般。

近代买办与鸦片战争前广州公行制度中的旧式买办有根本的差别。1835年,外商商馆所需看门、挑水等项人夫,“责成买办代雇,买办责成通事保充,通事责成洋行(即行商)保充,层逼箝制,如有勾串不法,惟代雇保充之人是问”[3],可见当时的买办其实是为外商服务的仆役头目,地位很低,谈不上有多大资本。但到1844年《中美五口贸易章程》第8条规定,允许美国商船“雇觅跟随、买办及延请通事、书手,雇用内地艇只,搬运货物,附载客商,或添雇工匠、厮役、水手人等,均属事所必需,例所不禁,应各听其便,……中国地方官毋庸经理”[3]。这样,近代买办产生了,他们是洋行雇佣的贸易代理人。

买办的出身不外三种人:(1)该业行商中挑选的商人,早期买办大多属此种。因为他们深谙中国的一套古老的商业经营方式、商人行会组织和商品流通渠道,便于为洋行开展进出口贸易,他们包括丝茶商、丝栈通事和栈房先生、丝行老板、行商等人。(2)子承父(祖)业,或者与总买办、前任买办有亲戚同乡关系辗转推荐的。(3)学徒升任职员再晋升为买办的,如徐润、郑观应、丁家英等。

作为买办,其主要收入是代理佣金。买办的佣金率没有一个统一标准,平均大致可在1.5%~2%[4]。1864年9月23日,上海洋商总会联合规定丝、茶、鸦片等几项商品的佣金率为3%,其他几项商品为5%[3]。除去买办自立行号、钱庄等的收入,1840—1894年的买办收入累计达2.23亿关两[4]。这种统计是十分不精确的,但也能部分说明问题,即买办的佣金收入是极其可观的。据黄逸平先生的计算,它甚至与同时期买办的自营及货价差额收入相等,即买办积累了4.5亿关两的巨额资本[4]。而1895年前洋务派所办近代工矿业、外国资本在华工业、私人资本近代工矿业的资本总额,合计仅5004万元,仅及买办积累资本额的九分之一。可见,买办资本是当时中国实力最雄厚的商业资本。

二、新式商业的形成与性质

1.新式商业的形成

适应进出口贸易的形势,在一些通商口岸经营洋货的店铺不断增多。如鸦片战争后广州一被辟为商埠,“开设洋货店者,纷纷不绝”,仅在回文街等处,即达200余家[2]。在上海,最初是京广杂货店为外商销售洋布的。五十年代,继第一家专销洋布的同春洋货号出现后,陆续有同业十五六家。此外五金、西药、颜料、丝茶行栈等近代商业行业也出现了,它们以经营洋货和出口土货为特征。

旧式商业在鸦片战争后也发生了一些变化,由经营传统的土产转向洋货的销售,逐渐发展为新式商业,这在新式商业中占有相当一大部分。洋货从通商口岸向农村和内地倾销,土货从农村和内地到通商口岸出口,都必须通过多级市场的辗转,仅靠新设的洋货店和买办是无法办到的。洋货店主和买办必须联系大批的旧式商人为其服务,而这些愿意转销洋货的旧式商人也就变为新式商人——当其洋货经营额占主要地位时。经营洋货获利甚丰,趋之者众。这种过程有人称之为买办化过程,称这种商业资本为买办化资本,这是有一定道理的。但这恰恰是中国民族资本主义商业产生的途径之一,也正是半殖民地半封建社会的一种现象。

中国封建政权向华商课以重税,而洋行却享有优惠,于是华商纷纷依附洋商,或与洋商合伙。1863年,华商船只“与洋商贸易者十之七八,自置货物者十之二三。合伙贸易之船,凡报关完税等事,因有洋行出面,即自行贸易之船,亦多托洋行代报”[5]。洋商及华商代洋商购销者,均可领取子口半税单,无论推销洋货,还是收购土产,都只纳一海关正税和子口半税,就可遍行内地,不再负担任何捐税,否则逢关纳税、遇卡抽厘。尽管华商船只可以用钱购买外国旗帜,子口半税单也可用钱买,一些旧式商人也可从中谋利,但从中国进出口贸易额的不断上升可以断定,直接或间接卷入进出口贸易的华商不断增多,旧式商人向新式商人的转化也不断增多,近代百货业的开设也会有不少旧式商人的投资。当然,这种情况在四五十年代是极其微弱的,第二次鸦片战争后有较大发展,而在九十年代以后便是突飞猛进了。这可以从表1的进出口贸易额的统计中反映出来。

由于新式商业纳入了外国资本主义运行的轨道,发展要比旧式商业迅速。例如,上海北市洋泾浜一带新式华商,积极为外商提供货源,发展很快,而南市“恪守旧规”,“转以生意衰落,停歇过半”[6]8。天津由于各种税厘,“华商筋疲力尽,本重利微而洋商方捆载而来,连帆而至,从前土货行销之地,今悉为洋货所充斥,而奸商复借洋人为护符,借洋行名目以期偷漏绕越”[6]。9适应外国资本航运业需要而产生的上海五金商业发展颇为迅速。此业的叶澄衷1860年是一个摇舢板的小贩,1862年开设老顺记洋杂货号,不到十年拥资巨万,又开设了南顺记等五金行,到1899年叶死时资产计达800万两[4]。南浔丝商有“四象”、“八牛”、“七十二只小墩狗”的说法[4]。广州宁远坊于1860年出现了均安、广安、成发等商号,专门经营洋货灯具之类商品[7];茶行也非常普遍,“郊外很多地方都有,而茶行最多又最好的都在河南”,外销的花熏茶差不多全部在这些茶行中制造[8]484-485。其他一些开埠城市和邻近通商口岸的城镇主要从事进出口的转口贸易,如宁波、重庆、长沙、杭州、苏州、无锡、平江、成都、保宁等,都开设有大量的洋杂货店。

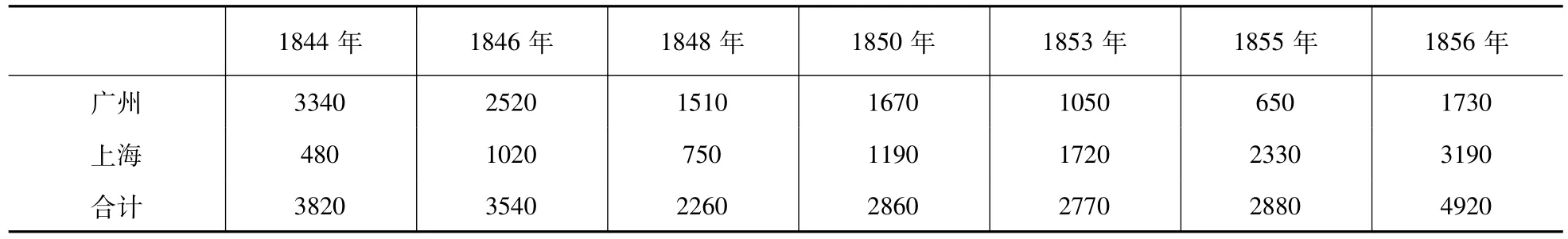

表1 十九世纪四五十年代广州、上海进出口总值统计(单位:万美元)

表2 中国进出口额统计(单位:关两)

2.新式商业的性质

近代商业资本是在产业资本家之间或产业资本家与直接消费者之间进行流通。例如,洋布店的资本是在外国棉纺织厂与中国城市消费者之间流通,五金店资本是外国工厂与外国轮船和外资在华工厂之间流通。茶栈的资本是在本国产业资本(制茶业)与外国消费者之间流通,实现着近代商业资本的职能,因而具有资本主义性质。而丝商的资本是作为外国商业资本为产业资本采购原料的补充而具有资本主义性质的。“鸦片战争后出现的新式商业之所以具有资本主义性质,首先在于它对外国在华商业资本的补充性。”[6]6这些商业的利润是产业资本占有工人生产的剩余价值的一部分。

商业经营方式也发生了变化。京广杂货店、洋货店都雇有多名店员,一般在8~16人之间。清洋布店有经理、会计出纳、学徒、营业员等[9],上海的土庄茶栈多附设茶厂,雇佣工人加以改制,广州茶行也雇了许多工人。这已经形成了资本与劳动的雇佣关系。经营形式有经销、代销、包销等,批发业务脱离了封建性行会的把持,庄票和转票结账方式的商业信用制度也广泛应用。

由于新式商业是在外国商品倾销和外资入侵的刺激下,适应进出口贸易的需要而产生的——从旧式商业环境中立足或由旧式商业直接转化而来,其封建性的保留是不可避免的。因此有人认为它是一种半殖民地半封建社会的过渡性商业,理由是近代商业资本在发展速度和规模上远远超过资本主义工业,以及其保留有较浓重的封建性。前一个理由不能成立,是因为世界上早期资本主义的发展都是如此,而封建性的残留在西方资本主义早期商业中也不同程度地存在。这不是半殖民地半封建社会的问题,而是从封建社会过渡到资本主义社会的普遍现象。

买办与新式商人是两个交叉的身份。买办同时又是商业资本家,有自己的行号,有的还开设钱庄。如天津旗昌洋行买办刘森开有三家行号,上海仁记洋行买办徐荫三开设谦泰利炒茶栈。徐润在任职宝顺买办的七八年间,自设行号不下十三四家之多。唐廷枢有修华号棉花行,与人合伙的有廉慎安茶栈,泰和、泰生、清益三家钱庄。他的三个兄弟也是买办,其中二人是茶栈老板。郑观应承办了和生祥茶栈、恒泰钱庄。其他例子举不胜举,无须多列。

新式商业在外国商品倾销和外资掠夺原料的活动中起到了一定作用,再加上不少新式商人的买办身份,因此有许多学者把这一时期(1840—1870年)积累起来的商业资本视作买办资本,称新式商业企业为买办企业。对这个问题黄逸平先生有精辟的论述:“职业买办的这种属性在企业中的表现,那就是企业或者因为有洋行的资本,或者有契约关系,而为外商所控制和支配,其业务附属于外商洋行,成为它的一个代理机构。”“企业的买办性不在于企业和外商之间外部的一般交易活动,而在于企业内部的所有权和经营权是否为外商所控制、约束和从属于外商资本。”[4]买办性企业有没有?有,如英美烟公司买办郑伯昭设立的永泰栈,其业务为英美烟公司所控制,以出售该公司的香烟获取佣金,以后公司又以投资控制了它,合组为永泰和烟草公司。英美烟公司还控制了七个这样的华人公司[10]。但也应当看到,这种商业企业在新式商业中是较少的。即使在职买办,其开设的行号、钱庄等的营业绝大多数都是与洋行分开的,在资本上和营销业务上都具有独立性。例如,1863年9月,怡和买办唐廷枢与林钦同为怡和购办棉花,他是用自己修华号的洋银一万八千两向上海两家花行订货的,但该两行不久倒闭,而唐、林所付定洋的损失是属于修华号的,与怡和无关[6]17。洋行在雇买办时,要买办交“押柜”作为信用。但押柜不是洋行资本也不是买办的附股。洋行利用押柜时要付息,买办离职或洋行倒闭,买办都有权要回押柜。买办的商业企业尚且如此,其余的情况可想而知。

因此,新式商业资本的民族资本性质是不容怀疑的,尽管它对外国资本有一定程度的依赖,这其实正是中国民族资本主义商业产生时期的特征之一。从这个角度看,晚清商业已经开始走向近代化。

[1]王相钦.晚清商业七十年——百年前中国商业的重大变迁[J].北京商学院学报,1994(6).

[2]张寿彭.试论中国近代民族资本主义商业的产生与特点[J].兰州大学学报,1986(3).

[3]严中平.试论中国买办资产阶级的发生[J].中国经济史研究,1986(1).

[4]黄逸平.近代中国经济变迁[M].上海:上海人民出版社,1992.

[5]严中平.试论中国买办资产阶级的发生(续完)[J].中国经济史研究,1986(3).

[6]杜恂诚.民族资本主义与旧中国政府(1840—1937)[M].上海:上海社会科学院出版社,1991.

[7]何正.广州近代百货业[J].广州研究,1983(3).

[8]彭泽益.中国近代手工业史资料1840—1949:第1卷[M].北京:中华书局,1962.

[9]上海市工商行政管理局,上海市纺织品公司棉布商业史料组.上海市棉布商业[M].北京:中华书局,1979.

[10]陈曾年.英美烟公司在中国的销售网[J].学术月刊,1981(1).

[责任编辑:陆 静]

The Com prador and the Commercial M odernization in Late Qing Dynasty

HUANG Jie-ming

(College of Meizhou Normal Branch,Jiaying University,Meizhou 514721,China)

With the opening-up in late Qing dynasty by western advanced cannons and warships,the circulation field----business and financewas first drawn into theworld capitalist system,aswell as the tea production and handicraft industry to satisfy the needs of exportation.To adapt to this situation,foreign firms and compradors emerged in modern China.Under its influence,the old business transformed to a new one,and business in late Qing dynasty was graduallymodernized.

Late Qing Dynasty;business;comprador;Capitalism;Modernization

book=110,ebook=115

黄杰明(1971-),男,广东平远人,中山大学历史系副教授,从事中国近代史、客家文化与现代化研究。

K252

A

2095-0063(2013)05-0110-04

2013-04-15