农业可持续发展模式与加快绿色农业发展的对策

2013-02-24王德章

王德章,周 丹

(1.哈尔滨商业大学市场与流通经济研究中心,黑龙江哈尔滨150028;

2.大庆师范学院经济管理学院,黑龙江大庆163712)

□经济与管理研究

农业可持续发展模式与加快绿色农业发展的对策

王德章1,周 丹2

(1.哈尔滨商业大学市场与流通经济研究中心,黑龙江哈尔滨150028;

2.大庆师范学院经济管理学院,黑龙江大庆163712)

在借鉴已有研究成果基础上,重点研究农业(传统农业、现代农业、绿色农业)可持续发展的模式,以及绿色农业发展模式(有机、绿色、无公害食品)、发展趋势,绿色农业发展中取得的成绩、存在问题及原因,加快绿色农业发展的对策主要包括:依靠科技创新,优化产品结构;通过整合资源扩大企业规模;优化和调整产业内部的主要比例关系和构建农业标准化体系,加强亚太地区国家的合作。

现代农业;可持续发展;绿色农业

一、引言

农业可持续发展问题提出以来,各国都在从理论与实践结合上不断探索,尤其是在系统性和发展模式方面,不断总结经验、相互学习借鉴。从标准化和比较研究角度,农业大体可分为传统农业和现代农业,在现代农业建设中,又有多种模式(如生态农业、循环农业、有机农业、绿色农业等),且绿色农业应成为现代农业的主要模式。从国际上看,一些发达国家基本实现了由传统农业向现代农业的转变,新兴经济体国家正在加速这种转变,中国就属这种情况。中国正在进行的转变经济发展方式、调整产业结构,对加快农业可持续发展和加强与亚太地区合作提供了机遇。

(一)亚太地区国家农业可持续发展面临的矛盾

一方面,要加快发展以缩小和发达国家的差距,另一方面,又要避免发展中环境污染、资源过度使用等不利于可持续发展的问题。解决以上问题,探索发展模式,借鉴他国经验,既是自身发展的需要,也是加强合作,相互促进的需要。

(二)发展模式及比较

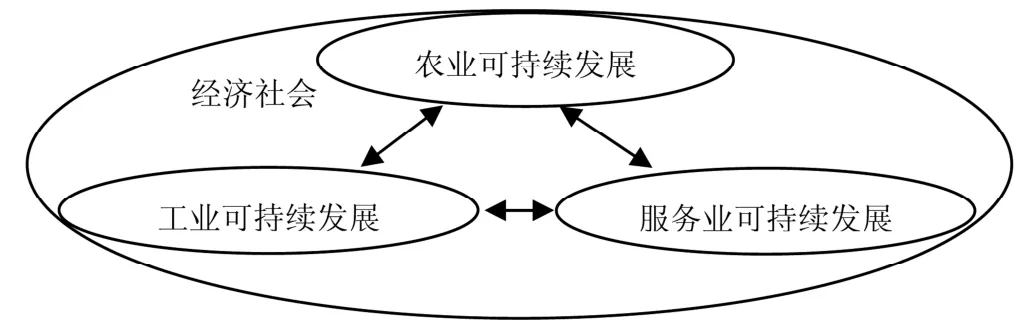

农业、工业与服务业共同组成整个经济社会可持续发展,但农业的基础作用更加重要(见图1),主要是因为农业可持续发展是工业和服务业可持续发展的基础,并且随着人口的增加,要求扩大和改善供给的需求日益迫切,在扩大和改善供给中主要应依靠科技贡献、科学管理和农民素质的提高去实现。

图1 农业、工业、服务业与经济社会可持续发展

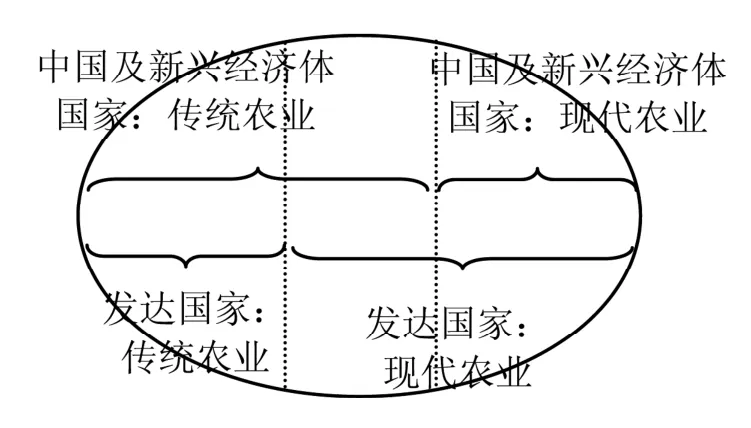

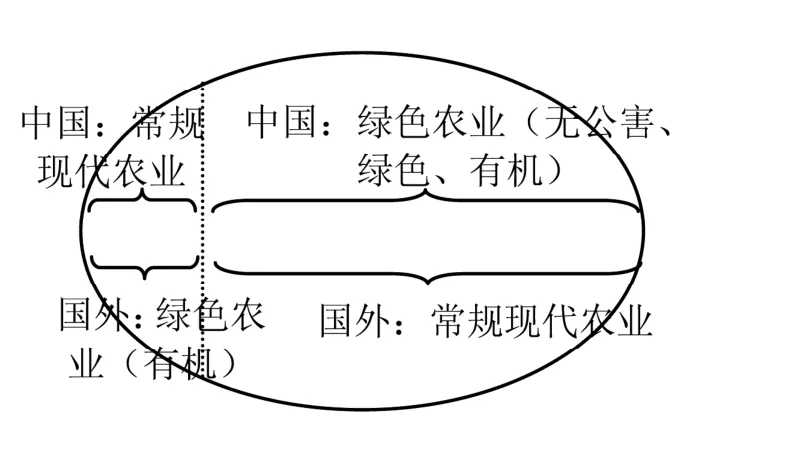

从实证研究的角度,农业都可分为传统农业和现代农业(是以保障农产品供给、增加农民收入、促进可持续发展为目标,以多元化和综合性为主要特征,以提高劳动生产率、资源产出率和产品商品率为途径,以技术创新、制度创新和先进装备为支撑,实行的是现代化的生产经营战略的绿色产业)。在推进农业可持续发展中,各国都采取了加快传统农业向现代农业转变的做法,也即通过现代农业增量的增加使农业结构发生转变。在现代农业中,又可分为绿色农业(是以促进农产品、生态和资源等安全和提高农产品产加销综合经济效益为目标,以适应绿色消费为导向的新模式)和常规现代农业(在国外是指没有达到有机农业标准,但是以现代科技为支撑,以工业化、机械化和管理现代化为依托的现代农业的一大部分;在国内是指除绿色农业以外的、包括生态农业、循环农业、都市农业等)。不同的国家结合实际又采取了不同的模式(如循环农业、生态农业、有机农业、绿色农业等),特别是通过发展绿色农业去带动现代农业,进而促进传统农业的发展。如刘连馥(2005)指出,发展绿色农业是当前及今后现代农业的必然选择[1];卢良恕等(2007)指出,发展绿色农业对发展现代化农业、推进社会主义新农村建设具有重要作用[2];都时昆等(2008)指出,绿色农业是现代农业和现代国际农产品市场营销策略的体现,是开拓农民增收渠道的农业,也是世界农业发展方向[3];严立东等(2003、2009)指出,发展绿色农业有助于实现农业可持续发展和推进农业现代化水平的提高[4-5];王庭芳等(2010)指出,绿色农业是当前现代农业的主导模式[6]。上述研究表明,在现代农业的发展进程中,发达国家和新兴经济体国家具有共同的做法,也有差异化的做法,其共同的做法即在绿色农业中都有有机食品,但在中国除有机食品外,还包括绿色和无公害食品(见图2-A、B)。

图2-A 农业

图2-B 现代农业

通过发展绿色农业带动常规现代农业,进而带动传统农业发展的意义在于:一是绿色农业是满足食品消费升级和提高经济效益的需要;二是绿色农业体现了发展、生态、营养、健康;三是绿色农业对促进“三农”发展、产加销结合一体化和区域经济发展有积极的促进作用;四是通过发展绿色农业提高经济效益后,可以反哺传统农业,使其加快向现代农业的转变。在绿色农业发展中,中国和国外既有共同点,又有不同点,共同点是在绿色农业中都包含有机农业,此外,在中国还包括绿色食品和无公害食品(见图2-B)。中国农业的发展应加快由传统农业向现代农业的转变,特别是要加快发展现代农业中的绿色农业。

中国的工业化、城镇化和食品消费升级要求加快发展绿色农业和推进传统农业向现代农业的转变,中国及亚太地区实施农业可持续发展,一靠政策,二靠市场,尤其是科技和人才市场的支持。

二、中国绿色农业发展的现状、问题及原因

(一)发展绩效

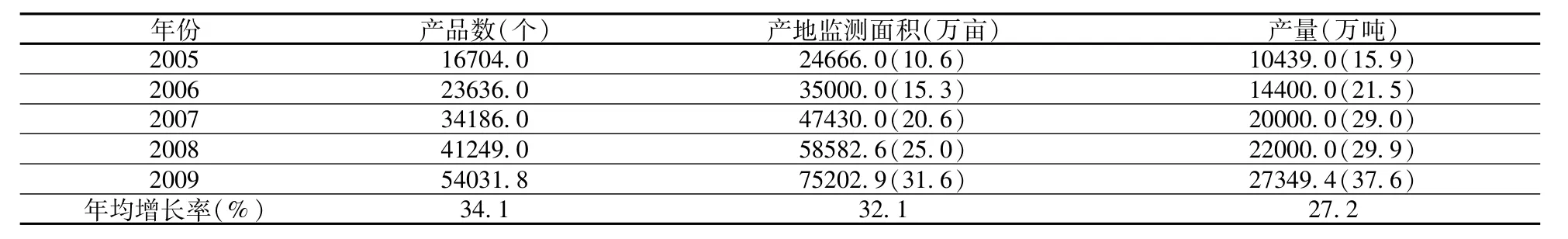

1.发展速度持续保持高增长。第一,无公害农产品快速发展。由表1可知,从2005—2009年,我国无公害农产品的企业数增加了2.2倍,年均增长34.1%,产地检测面积增加了近2.1倍,年均增长32.1%,产品产量增加了1.6倍,年均增长27.2%。

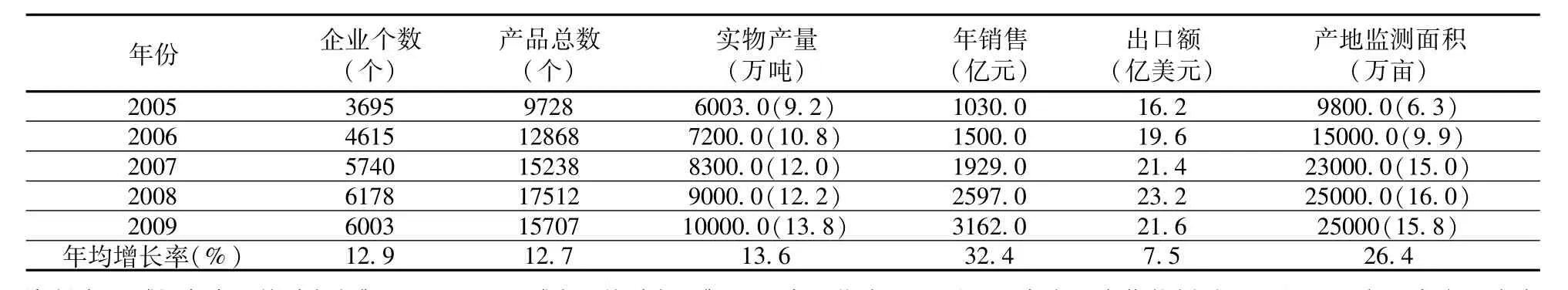

第二,绿色食品产业整体保持高增长。由表2可知,从2005—2009年,我国绿色食品企业数、产品数、实物产量、年销售额、出口额和产地检测面积六大指标分别增长了0.6、0.6、0.7、2.1、0.3和0.9倍,年均增长率分别达到12.9%、12.7%、13.6%、32.4%、7.5%和18.0%,年销售额的增速最快,但是也应看到,2009年,企业数、产品数、出口额和产地检测面积四个指标呈现不同程度的下降。

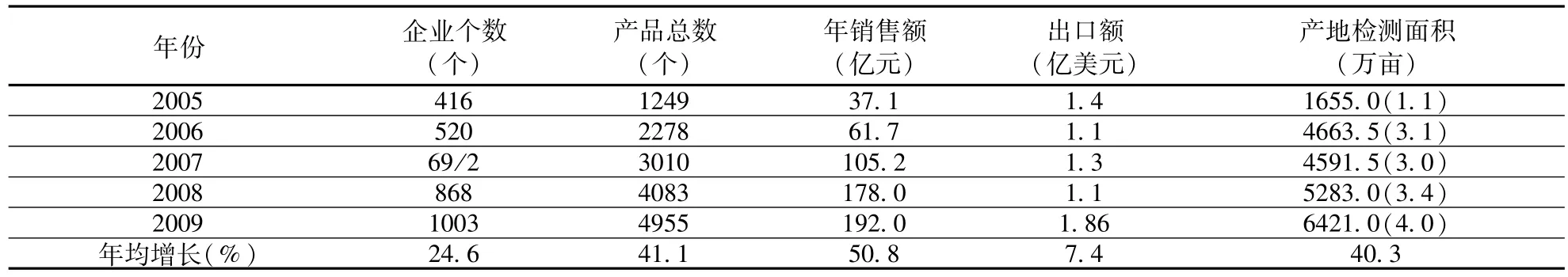

第三,有机食品产业发展速度整体处于领跑位置。由表3可知,从2005到2009年,我国有机食品企业数、产品数、年销售额、出口额和产地检测面积五个指标分别增长了1.4、3.0、4.2、0.3和2.9倍,年均增长分别达24.6%、41.1%、50.8%、7.4%和40.3%,其中年销售额、产品数和产地检测面积三个指标在绿色农业发展中增速最快,都达到40%以上,快速拉动我国绿色农业的发展。

表1 中国无公害农产品发展状况(占比%)

表2 中国绿色食品产业发展基本情况 (占比%)

表3 中国有机食品产业发展基本情况(占比%)

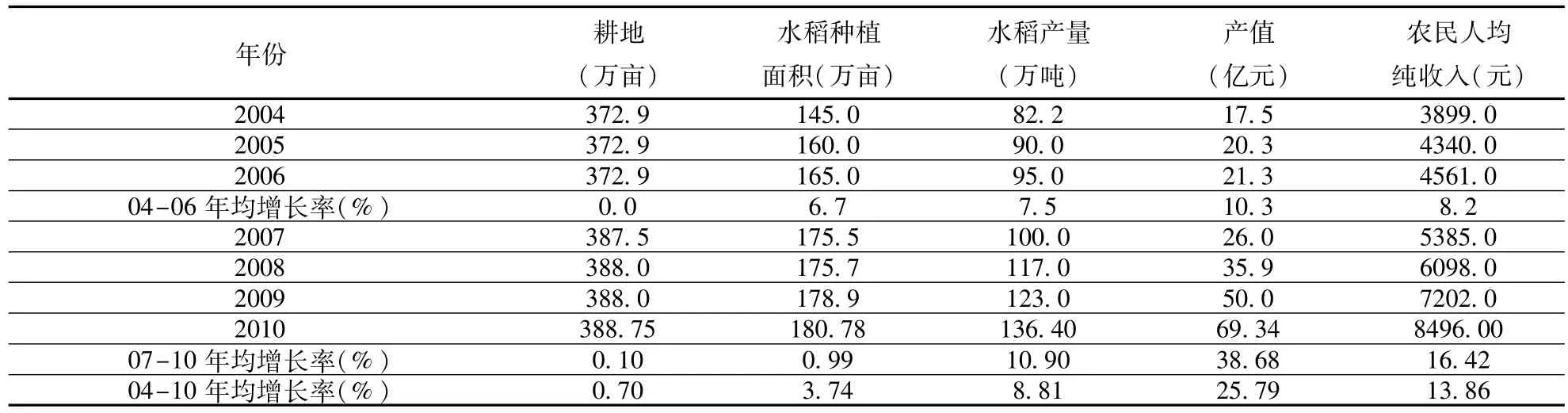

2.对“三农”和区域经济发展的促进作用(以黑龙江省五常市绿色稻米产业为例)。表4反映的是五常市绿色稻米产业发展对农户增收的影响。从表中可以看出,一是在农民纯收入方面,伴随着绿色稻米产业的发展,在2004—2010年间,农民人均纯收入持续增长,年均增长率达到了13.86%,低于GDP的年均增长率14.53%;从分阶段来看,2007—2010年的各指标发展情况(除水稻种植面积外)都要优于2004—2006年,特别是后一指标,与第一阶段比,增长了三倍多;二是从绿色稻米产值来看,其占GDP的比重由2004年的20.2%上升到2010年的35.5%。从上述分析可知,绿色稻米产业发展对农户增收和区域经济发展发挥了重要作用。

表4 五常市绿色稻米产业发展对农户增收的影响

(二)存在的问题及原因分析

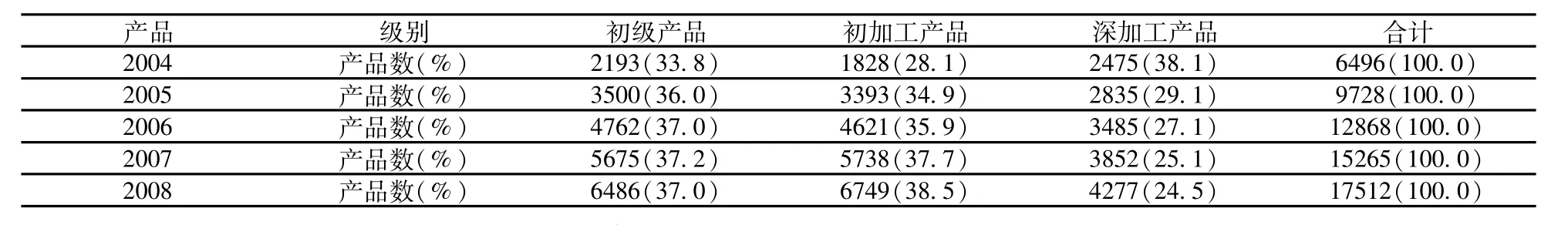

1.产品结构有待优化。第一,进入成长期①从2003年,我国绿色食品产业进入成长期,详见王德章《中国绿色食品产业发展与出口战略研究》,中国财政经济出版社,2005年。后,市场需求升级和提高竞争力要求深加工产品比重应稳定提高,而不是止升反降;第二,初加工产品比重由2004年的28.1%提高到2008年的38.5%,深加工产品比重也应该同向提升(见表5)。

表5 每年认证的绿色食品产品及其结构(按产品级别)单位:个

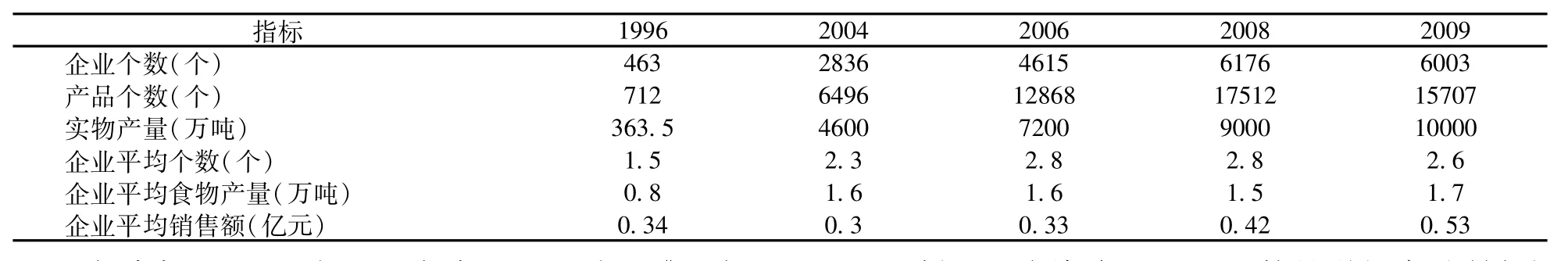

2.企业规模结构亟待优化。表6反映的是中国绿色食品企业发展规模有关情况,从表中可以看出,企业平均实物产量和平均销售额这两个指标与进入成长期的企业规模不相符,从侧面也反映了中国绿色食品的市场集中度偏低。另外,2009年绿色食品的出口情况显示,当年绿色食品出口额仅占国内市场销售额的5.6%左右,且近几年来不升反降,同时出口企业的平均规模偏小(仅为0.41亿元),在国际市场很难保持持久的竞争力。

表6 中国绿色食品企业规模的主要指标

资料来源:根据中国绿色食品发展中心《绿色食统计年报》(2002-2009)相关资料计算而得。

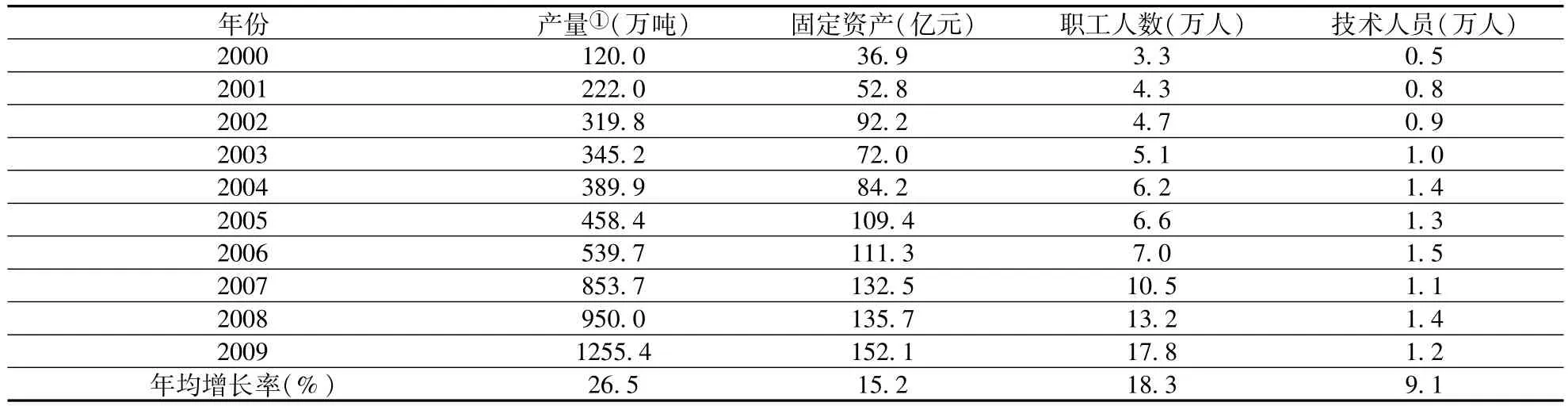

3.农业科技与人才的发展滞后(以黑龙江省五常市绿色稻米产业为例)。表7反映的是黑龙江省绿色食品产业投入要素情况,从表中可见,代表科技进步因素的技术人员的年均增长率仅为9.1%,低于固定资产和职工人数的增长率;同样从纵向比较来看,与2000年相比,2009年绿色食品产业投入要素中,技术人员仅增长了1.4倍,同样低于上述两指标,可见现阶段科技进步因素对产业发展的贡献度较小,发展滞后。产量的增加主要依靠的是一般劳动力和资金要素的投入。

表7 2000-2009年黑龙江省绿色食品产业要素投入情况

①与六大指标中的实物产量不同,此处主要指绿色食品加工企业的产量。

4.粗放的产业发展方式需要转变。从表2中可以看出,在1996—2009年,绿色食品生产中,实物产量和销售量(产出)增长量远远小于土地监测面积(投入)的增长量,可见,当前我国绿色食品实物产量的增长主要依赖的还是产地检测面积的增加。因此,生产方式由粗放型向集约、效率型转变,就要提高土地生产率和经济效益,使产出增长率高于土地投入增长率,而不是相反。

5.主要原因分析。从宏观管理、政策导向和市场结果看,对生产基地和龙头企业的扶持力度不够;地方政府和企业表现出“重量轻质、重末轻本”和营销环节追求量的扩张,对整合资源和提高市场集中度在政策和市场导向上缺乏有力的措施;对深加工产品发展和品牌创新的投入支持不够,是深加工产品没有随着绿色农业的发展提高相应的比重,这也表明这是今后产业发展的方向之一;在科技创新支持品牌和新产品发展方面的投入,没有随着产业和企业经济效益的提高而增加,以及高层次技术和人才培养滞后等。

三、促进绿色农业可持续发展的对策

(一)依靠科技创新,优化产品结构

优化产品结构可从三个方面考虑:一是提高初加工品和深加工品的比重,提高产品的附加值,并让农户分享加工环节的成果,由2008年的绿色食品的初级品、初加工品、深加工品所占对应比重的37.0%、38.5%、24.5%(见表5),调整到30%、40%、30%(2012年),再调整到25%、40%、35%(2015年);二是提高绿色、有机食品在绿色农业中的比重,由2008年这两部分食品占整个食品的6.4%左右,到2012年达到10%左右,到2015年达到13%以上,其中有机食品达到2%左右。要实现上述目标,从宏观层面看,应对创新型企业在研发投入和技术创新方面给以政策支持;从企业层面看,要提高企业的产品创新能力,加大研发投入和更加重视品牌建设,尤其是充分发挥科技和管理人员的聪明才智,推动企业的产品实现结构升级。

(二)通过整合资源扩大企业规模

实现产业结构升级,整合资源和做强做大对绿色农业的发展至关重要。然而由于绿色、有机食品产业的利润空间大和地方行政保护的双重作用,使一些本该被淘汰的小企业仍能生存(这种情况在我国钢铁产业中也存在),使得企业市场竞争无序,缺乏明显的龙头企业。为此,就要鼓励企业进行资源整合和扩大市场集中度,从微观层面就要使优势企业通过兼并重组来扩大规模,这不但是提高市场集中度的要求,也是低成本扩张的需要;从宏观管理层面上看,发挥政府的相关职能,支持绿色农业生产在生产(基地建设)、加工、营销、内外贸等职能的整合,实行产前、产中、产后一体化管理。

(三)优化和调整产业内部的主要比例关系

基于经济发展方式的转变要求产业发展方式也需做同样调整,为此,产业内六大比例关系调整的趋势是稳定扩大产地监测面积,提高土地的使用效率,实物产量和企业销售额的增长幅度应适当高于产地监测面积;在企业数量和产品产销量的关系方面,要随着绿色农业进入成长期,使产品产销量的增长快于企业数量的增长,这也从另一个方面反映了整合资源和扩大企业规模的要求;从微观层面看,在提高产品质量、形成品牌优势和实现规模经济的基础上,企业要充分利用好“两种资源和两个市场”,兼顾开拓国内市场和国外市场,特别是要在开拓国内市场方面做更多的努力,使其对扩大内需和消费作出更大贡献。

(四)构建农业标准化体系,加强亚太地区国家的合作

农业标准化体系的构建是实现农业国际合作的前提和基础,是实现世界范围内农业可持续发展的重要条件,也是加强亚太地区合作的关键。农业标准化是一项系统工程,包括农业标准体系、质量监测体系和农产品评价认证体系,覆盖产前、产中、产后的各个环节。构建我国农业标准体系的首要任务就是实现农产品评价认证的标准化,即将食品和农业分类与国际标准相符合,只有这样才能为农业的国际合作奠定基础,为亚太地区农业可持续发展的合作铺平道路。实现这一目标,既需要国家政策的支持和管理与科技的创新,也需要农业企业的积极配合。

[1]刘连馥.绿色农业初探[M].北京:中国财经出版社,2007.

[2]卢良恕.建设现代农业推进农业科技创新与体制改革[J].中国工程科学,2008(2).

[3]都时昆,陈天乐.论绿色农业特征与市场定位[J].商业时代,2008(1).

[4]严立冬.绿色农业发展与财政支持[J].农业经济问题,2003(10).

[5]严立东,邓远建.绿色农业发展的外部性问题探析[J].调研世界,2009(8).

[6]王庭芳,黄峰.充分发挥政府的作用,大力促进我国绿色农业的发展[J].农村经济,2010(2).

[责任编辑:李伟]

book=29,ebook=34

王德章(1951-),男,黑龙江哈尔滨人,哈尔滨商业大学市场与流通经济研究中心教授,博士生导师,从事市场理论与产业发展政策研究。

国家自然科学基金资助项目“中国绿色食品产业结构优化升级与创新宏观管理研究”(70873030)。

F303

A

2095-0063(2013)05-0029-05

2013-05-10