工学结合模式下高职专业教学计划评价审核体系探索*

2013-02-17余斌陈翔

余 斌 陈 翔

(深圳信息职业技术学院 广东 深圳518029)

工学结合是高等职业教育改革的一项重要内容,这种人才培养模式应贯穿于人才培养的全过程,体现在专业培养方案、课程体系、课程、学习情境等诸多环节,也应具体表现在教学组织形式、教学方法、教学手段、实践教学、教学管理与评价等要素中。其中,专业培养方案在人才培养过程中起到总领作用,它明确定位专业的培养目标、培养规格与能力要求,统筹规划专业课程体系的设计,系统安排专业课堂教学与实践教学的分配,具体规定各课程的教学学时分配。

有鉴于此,如何在工学结合改革过程中对高职专业培养方案的基本体例、审核评价方法进行规律性的提炼与总结,以实现从理论上系统地对工学结合人才培养模式进行探索与总结,具有重要意义。

专业教学计划改革的主要内容

(一)高职专业教学计划的传统构成

教育部《关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》中对高职专业教学计划有明确的要求,提出高职专业教学计划制定应遵循主动适应经济社会发展需要,坚持德、智、体、美等方面全面发展,突出应用性和针对性,加强实践能力培养,贯彻产学结合思想,从实际出发办出特色等6项原则,并要求教学计划的内容应当包括:(1)专业的具体培养目标;(2)人才培养规格要求和知识、能力、素质结构;(3)修业年限;(4)课程设置及时间分配;(5)教学进程表;(6)必要的说明。

(二)工学结合改革后的专业培养方案的构成与调整

尽管经过近些年来高职院校人才培养工作水平评估和示范校骨干校的建设,高职教育改革的内容日益丰富,但是,重新研读教育部《关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》的相关要求,特别是文中提及的关于高职专业教学计划制定应遵循的6项原则以及教学计划的内容要求,对各高职院校的专业教学计划的制定起着指导性作用。

不同的高职院校在人才培养模式改革过程中对专业教学计划的制定原则与内容结构进行了完善,主要变化可归纳为以下几个方面。

就业岗位与岗位群 为了突出高职人才培养的针对性与应用性,在新教学计划体例中,我们突出了就业岗位的设计,在“人才培养目标”之后安排了“就业岗位(群)”部分,对本专业主要就业行业(企业)及主要就业岗位进行说明。

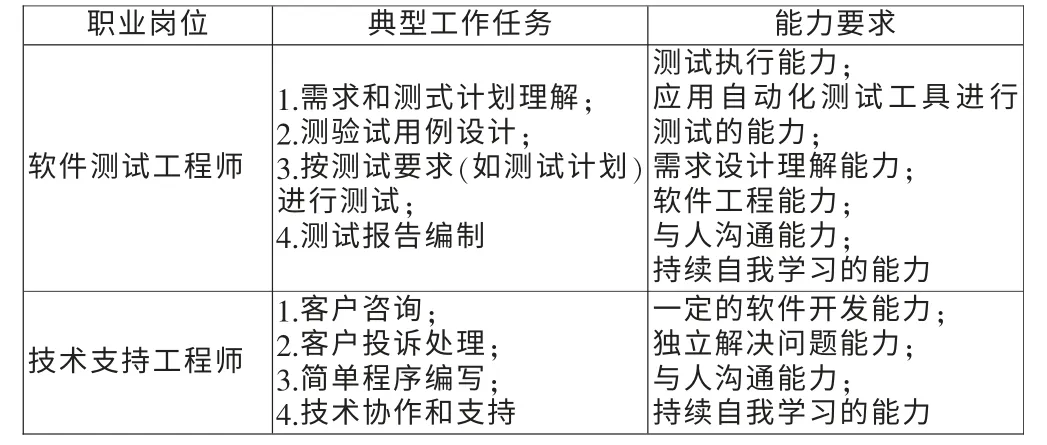

人才培养规格 在高职专业传统的教学计划体例中,关于“人才培养规格要求和知识、能力、素质结构”的表述,常常分成德育规格、业务规格、体育美育规格等三类,并详细分述在知识、能力、素质三个方面的构成要素与课程设置,该部分的内容既承接了“专业具体培养目标”的要求,又对紧随其后的“课程设置”进行了分析与指引,从而完整地构成了人才培养方案。但是,在工学结合人才培养模式改革过程中,我们发现原有的教学计划体例割裂了知识、能力与素质三者的关系,对于以高技能人才为培养目标的高职教育而言,人为区分哪些是知识的构成要素,哪些是能力的构成要素,哪些是素质的构成要素,分别对应哪些课程,是不符合高职人才培养规律的。因此,我们在新教学计划中将该部分内容调整为“人才培养规格与职业岗位分析”,体现面向工作过程课程体系开发思路,并采用“职业岗位—典型工作任务—能力要求”的分析过程,如表1所示。

表1 人才培养规格与职业岗位分析表

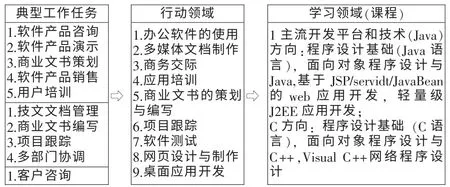

学习领域课程开发 在新教学计划的体例设计中,加强了课程开发过程的演绎,新增了“学习领域(课程)开发”环节,包括“工作过程导向的课程开发”和“学习领域(核心课程)具体描述”两个部分。第一部分,是工作过程导向的课程开发,重在演绎学习领域(课程)的形成,通过“典型工作任务”和“行动领域”的归纳,以及从“行动领域”到“学习领域”的转化,从而确定本专业应涉及的学习领域,即确定课程体系,如图1所示。第二部分,是学习领域(核心课程)具体描述,主要是对专业的主要学习领域(课程)进行描述,特别是各学习领域应达到的学习目标及应包含的学习情境(学习内容)。

图1 学习领域(课程)体系的设计过程图

构建专业教学计划的评价审核指标体系

在构建了适应工学结合人才培养模式的专业教学计划的基本体例后,由于原有教学计划的框架已推行多年,在专业负责人和教师中已有根深蒂固的影响,要实现新旧教学计划模式的转变,在工作推进上存在较大的难度。为了克服这一点,除了系统性地开展工学结合人才培养模式改革的专题培训外,在教学管理层面构建一套对新教学计划的评价体系,以顺利推进教学计划的转型,是非常有意义的。

(一)审核指标的构建原则

科学性原则 指标设置的科学性是指指标设计要繁简得当,在层次设计上要主次分明,必要时可通过设置一级指标、二级指标来确保指标的科学性。

系统性原则 指标应包括评审专业教学设计的基本属性,如教学计划的形式要求、内容完整性、关键要求、特色创新等,保证从各个方面、角度来系统性地评价项目质量。

客观性原则 尽量减少主观性评价,多采用客观性评价,对评审内容进行量化,采分点应明确具体,能够用数字量化采分点的尽可能量化;同时,可通过设置指标内涵与评分标准来明确赋分尺度,也可通过设置赋分等级来加以规范,如采用A、B、C、D、E五个等级,分别对应1.0、0.8、0.6、0.4、0.2的分值系数,以便尽可能减少不同评分人的赋分随意性。

方便评审人操作原则 评审指标尽可能与教学计划的栏目内容相对应,这种设计能使评分人在评阅材料的进程中结合指标体系的先后顺序直接评分。另外,对于教学计划中的一些客观性内容,可在评审前,直接由工作人员提供给评分人员,免去了由评分人分别到项目材料中去寻求答案的重复劳动。

(二)主要指标的设计

教学设计的形式与体例要求指标 为了使各专业的教学计划在全校范围内在形式上统一与规范,一般由学校制定教学计划的编制模板,故在“教学计划的标题说明”、“专业培养目标”、“学习领域课程开发”等指标中均强调形式的规范与体例的一致性。

严谨与科学性指标 由于教学计划中关于学时、学期教学周数、学分数等量化数据,以及行业发展与人才需求预测、毕业条件等指标均涉及数据的严谨性,故在相关指标中对数据的准确性、科学性进行重点评价。

工学结合模式的核心观测点指标 新的专业教学计划要体现工学结合人才培养模式的新特点,因此,在指标体系设计中突出体现相关改革指标,如在指标“学习领域课程开发”中,从典型工作任务到行动领域到学习领域的过程分析应科学合理;在指标“课程设置”中,对生产性实训环节的安排及证书类课程是否纳入课程体系进行了重点赋分。

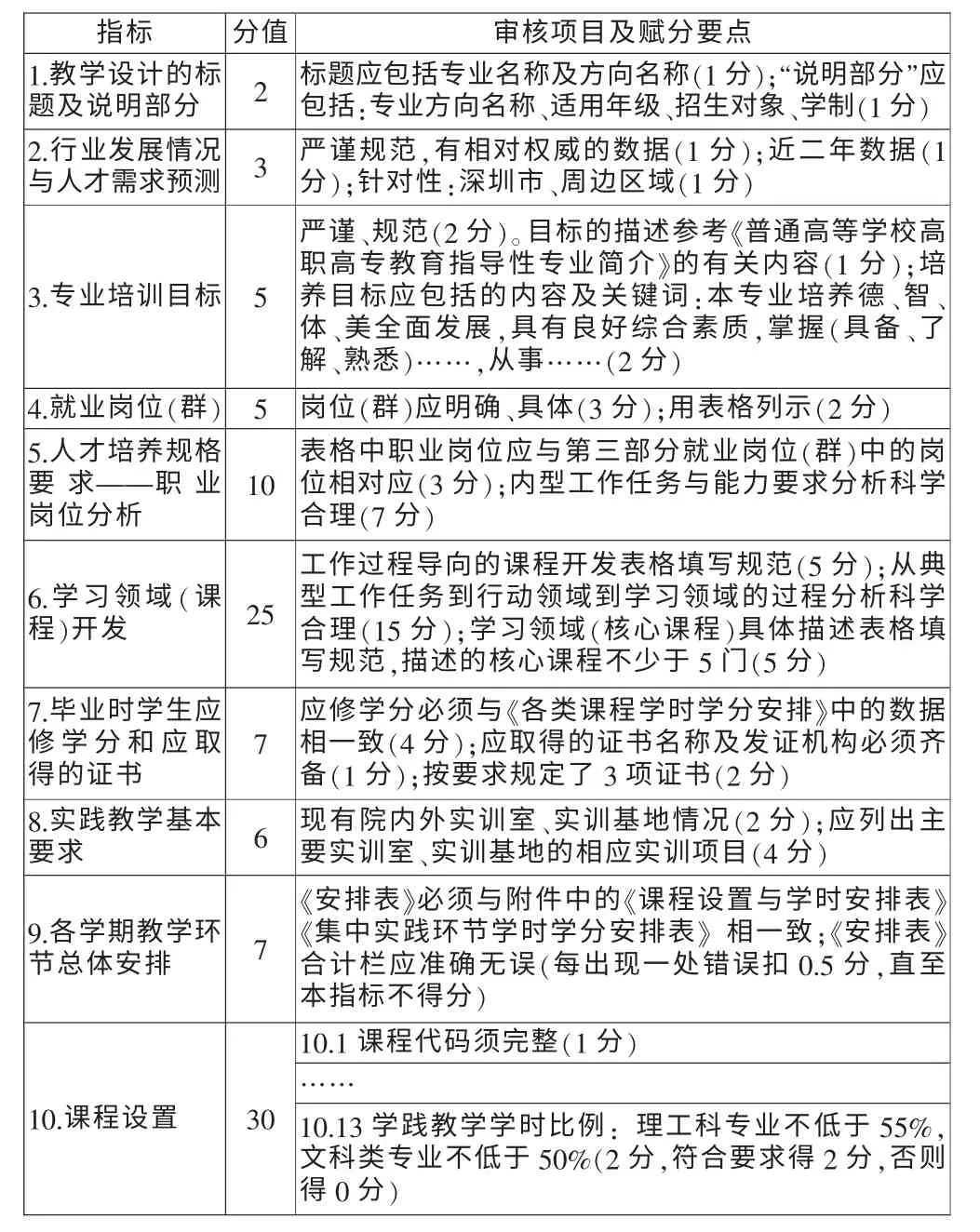

指标体系的构成 评价体系分10项指标,主要包括:教学设计的标题及说明部分、行业发展情况与人才需求预测、专业培养目标、就业岗位(群)、人才培养规格要求与职业岗位分析、学习领域(课程)开发、毕业时学生应修学分和应取得的证书、实践教学基本要求、各学期教学环节总体安排、课程设置等,具体指标的设计如下页表2所示。

表2 工学结合模式下高职专业教学计划的评价审核指标表

我们在实施工学结合人才培养模式的教学改革过程中,通过在专业课程体系、课程设计、实训教学等三个层面系统化地进行以工作过程为导向的课程改革,特别是在专业教学计划的制定过程中实施了工学结合改革后,借助新的教学计划审核评价指标,在整体上推动了各专业人才培养模式的改革,各专业初步摆脱了高职专业教学计划与本科专业教学计划的雷同,教学计划的时效性更强,课程体系设计面向工作过程的课程开发思路体现得更具体,课程安排突出生产性实训与证书课程得到了更好的落实,从而体现了高职培养高素质技能型人才的培养目标。

[1]陈建孝,潘洪军.教学计划构建的理论框架与评价体系[J].现代教育科学,2006(5).

[2]姜大源.当代德国主流教学思想研究[M].北京:清华大学出版社,2007.

[3]戴士弘.职业教育课程教学改革[M].北京:清华大学出版社,2007.

[4]教育部.高职高专工学结合人才培养模式案例汇编[M].北京:高等教育出版社,2009.