宋代安徽的州县官学发展

2013-01-21康武刚李碧虹

康武刚 李碧虹

(1.安徽省社科院 安徽 合肥 230051;2.安徽建筑大学 安徽 合肥 230051)

近年来国内学者对宋代地方官学的研究从内容上看,有对州县学教师管理制度、经费来源的研究,也有对州县学发达的原因意义以及三次兴学与其关系的探讨。但依然存在研究不平衡、同类重复等问题,对区域州县学的研究还涉及较少。本文欲对宋代安徽地区的州县官学展开探讨,鉴于宋代安徽地区分属于数个路,南宋时淮北地区还沦陷于金、元,本文主要讨论两宋政权统治区域范围内的安徽州县官学教育,涉及到江南东路在今安徽境内宣、徽、池、太平4州和广德军,淮南西路在今安徽境内寿春府、庐、舒、濠和泗州及无为军,京东西路在今安徽境内萧、砀2县,京西北路在今安徽境内颍州顺昌府,淮南东路在今安徽境内毫、宿、滁3州,并涉及宋时扬州的天长县、泗州的招信县。

一、宋代安徽州县学发展的概况

宋代真宗朝,北宋州县学的创办开始逐渐有所改观。真宗景德三年(1006年),“诏天下诸郡咸修先圣之庙。又诏庙中起讲堂,聚学徒,择儒雅可为人师者以教焉”①。一些州县才开始依郡庙建学。乾兴元年(1022年),宋廷诏依孙之请,于兖州建学,并赐田十顷。五年后的仁宗天圣五年(1027年),晏殊因事被御史弹奏,由枢密副使出知应天府(今河南省商丘南)。他在应天致力兴办学校,延请正在当地居母丧范仲淹于府学教授生徒,史称“自五代以来,天下学废,兴自殊始”②。但北宋州县学大规模的发展,却是在仁宗时期。仁宗累诏州郡立学赐田给书,州郡官学相继而兴。徽宗崇宁元年(1102年),又诏天下州县并置学。③从此,“州郡不置学者鲜矣”④,“虽荒服郡县,必有学”⑤。政和六年(1116),朝廷规定:“州县学舍,随所添人数增修,以学事司钱充支用。”⑥可以这样说,宋政府从政策、财力、师资等方面为宋代安徽州县学校教育的发展创造了很好的条件。

宋代安徽州县官学,最早的记载据《续资治通鉴长编》始于明道元年三月,“许寿州立学,并赐九经;四年四月,赐宣州学田5顷。”宝元元年,应颍州知州蔡齐之请,许颍州立学,除藩镇外,开始准许大州立学。事隔四年,到了庆历四年,时北宋建国已八十余年,政权日益巩固,经济渐趋繁富,又在范仲淹、欧阳修、宋祁等一批大臣的陈请下,始解兴学之禁,允许天下州郡皆可建学,生徒在二百人以上者,许更置县学,⑦史言“于是州郡不立学者鲜矣”。⑧此后,安徽尚未建学的州郡,也陆续成立。

南宋时期,随着战局渐趋稳定,绍兴九年八月,诏复淮南诸州儒学官,⑨十三年九月,又命诸州将赡学钱粮拨还学校养士。⑩但因淮北、江淮之间和皖南地区的遭遇大不一样,结果也迥异,淮河以北沦为金境,“举不知有全书”,塾师只能“以其所忆记授诸生”。⑪刺史州禁止办州学,节度州只能招收15名学生,防御州额止10名。⑫加上金国统治者不准南方汉人参加科举考试,学生失去奋斗的目标,积极性也自然大减。江淮之间,自建炎终南宋之世,战乱频仍,小战几乎年年都有,大战间隔最长时也不过四五十年,长期笼罩在战争的阴云下,学校或作或辍,自然无法与社会承平、民户安堵的北宋相比。作为例外,惟有濒江的舒州稍好一点。嘉定五年,知安庆府张某扩建州学,规模之壮,东南诸郡莫能过也,⑬皖南地区,除建炎间曾一度被金兵攻占外,其后一直在南宋政府的有效统治下,情况最好。大约到南宋中期,由于经费长期不能正常供给,加之官学本身所固有的局限性渐渐显露,并不断受到学界名流的抨击,原先的光辉才开始慢慢暗淡下来,当时池州州学因为钱粮短缺,不能多养士,只剩下“五七人,或不十余人”。⑭

江南东路宣、徽、池、太平4州和广德军等地,士民向学,蔚成风气。《续资治通鉴长编》卷三八九元祐元年十月曾讲到:南方上等人户,其子弟多修学为举人。熙宁中,刘定知婺源县事,“从学者率常百余人。”⑮绍兴七年,陈之茂尉休宁,“凡邑秀民争北面讲席,户内人满,率坐户外,后至或以无地。邑故应乡书士不半百,自是常过八百人,拔第于庭者踵相蹑。休宁之人益以乡校为先务,早夜弦诵,洋洋秩秩,有洙泗之风”。⑯宣大郡,“民业于儒十五”。⑰“于兵火抢攘之际,而学者讲诵不辍”。而泾县“儒风最盛,独先诸邑”。士民读书热情非常高,是皖南州县官学较发达的一个重要促进原因之一。

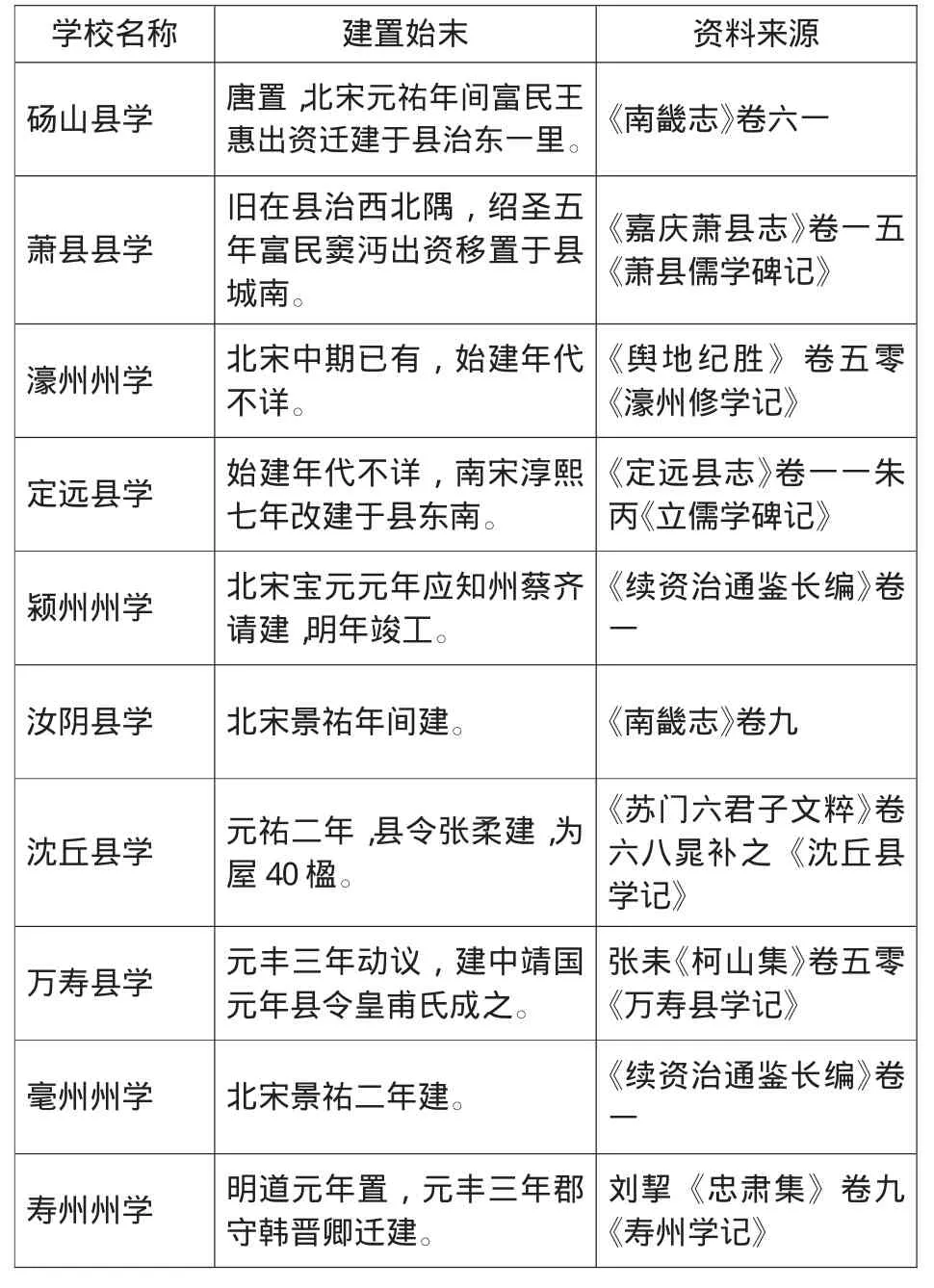

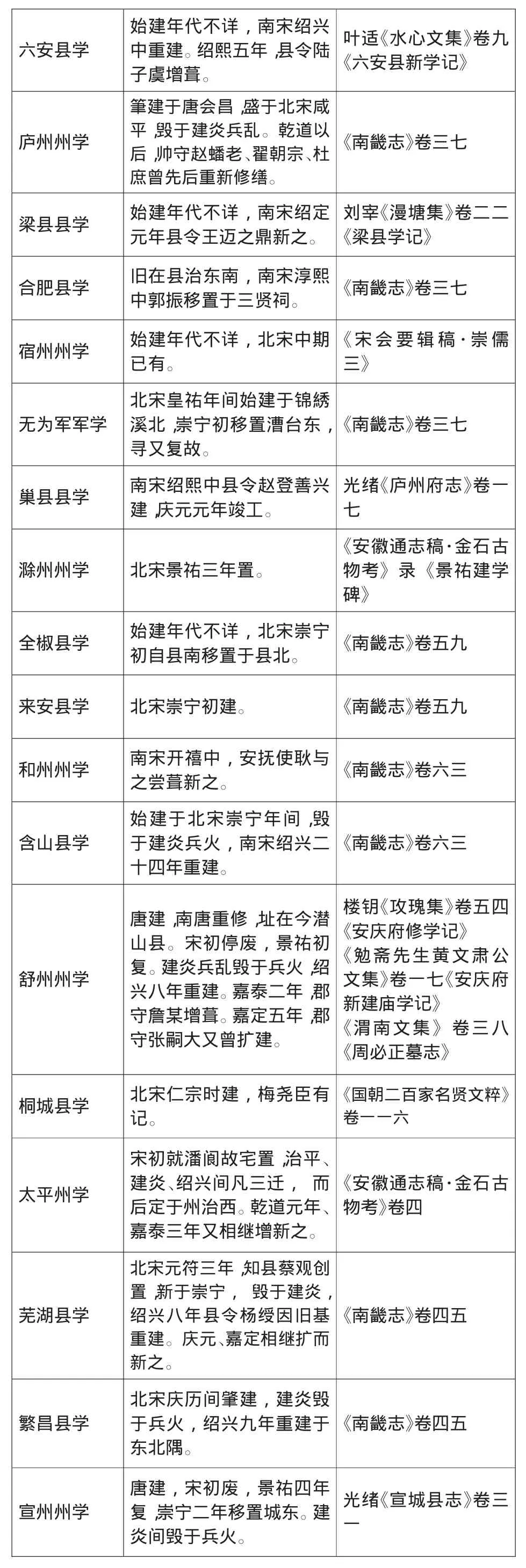

宋代安徽地区州县学一览表

二、州县官学的选址

宋代安徽的州县官学多修治于州县官衙的附近或者州县城中较好的位置,以此也可见宋代安徽州县官员对于地方教育的重视程度。

徽州地区,徽州州学唐及宋初皆在城东北隅,后几经迁徙,绍圣二年复故址。方腊起义,毁于兵火,南宋绍兴知州汪条重建。德祐兵乱,废为军营。18歙县儒学,宋初不立,淳佑时期设立于县治左。休宁县,宋庆历间在县治之东街,后迁于县南门之外之左。祁门县儒学,在邑西南宋庙学在邑南,后多次重修。黟县儒学,宋初在县南,淳后多次重修。绩溪县儒学,在县治东,后多次修筑。⑲婺源县学北宋庆历四年建,熙宁四年,由县治东移置县治西。⑳

池州,嘉靖《池州府志》记载:府儒学在府治东,宋开宝间知府陈昂建城之西北,铜陵儒学在县治东,旧在县治西,宋淳熙中邑令林楮移于东,建德儒学在县治西,旧在县治东,宋嘉定间邑令吴渊迁于县治西北。㉑由此可见,州县治所的附近成为州县官学选址的重要地址之一。南陵县学始建年代不详,北宋县令林桷移里县城东。绍兴中由县治南迁建于县治东,重修于嘉熙二年。㉒

宣州,太平县学始建年代不详,初学在县西,北宋嘉祐中县令孙觉移置于县治东南,距离县百步。㉓青阳县学始建年代不详,南宋隆兴中,县令杨元徙于县治东。㉔旌德县学,宋初县令练瑟建。南宋绍兴中,因校舍逼近县厩,县令赵某移置于县治东北。㉕泾县儒学在县治北,初期学在旧县之南,宋淳熙乙亥县令汪行中移建于此,即太安寺故址,宋末兵毁。㉖

太平州,光绪《太平府志》记载:治平三年,守臣李仲卿始建学于城东南隅,即今院侧巷地子城今郡治也。政和七年,州守刘会元以库陋,问招创新学,四年单阵延成之。建炎三年郭伟改城,因迁学于城西南钦化坊,俗呼五条巷。绍兴六年李伦清迁之城东南隅,即今县学并丰济仓地。九年火,十三年,郑揆年以郡士请,即前守朱亮功所择地经营城西,迁今址,乃参军潘阆字逍遥故居也。㉗当涂县学在郡南津门外内东偏。㉘芜湖县学,在县治东南一里许,其南面辟城垣而出曰金马门,直迎山川佳丽,以启文明,学基东南俱壁城,西界察院,北抵宣春门长衙。宋元符三年,知县蔡观建,有张商英颂。崇宁元年,林修奉诏广拓学宫,礼部尚书黄裳建。建炎初,毁于火。绍兴十三年,杨援重建,陈长方记。庆元三年,昭武黄滋再新之,转运司主管文字苏十能记。㉙

广德军,广德县学始建年代不详,南宋嘉定中移置于县治西。㉚

庐州,合肥县学,旧在县治东南,南宋淳熙中郭振移置于三贤祠。此为修治于先贤胜迹附近。㉛无为军军学北宋皇祐年间始建于锦綉溪北,崇宁初移置漕台东,寻又复故。㉜全椒县学始建年代不详,北宋崇宁初自县南移置于县北。㉝萧县县学,旧在县治西北隅,绍圣五年移置于县城南。㉞即或有的州县官学修在州县城池附近,也离城池很近,如砀山县学,唐置,北宋元祐年间迁建于县治东一里。㉟

三、宋代安徽州县官学经费的筹措

宋代安徽州县官学主要的经费来源主要是州县官府出资。州县学的教育经费对地方学校的兴衰和规模都有很大的影响。宋代安徽地方政府筹措州县官学经费,财政拨款与民间捐助是其办学经费的主要来源,此外尚有赐田,房租屋课,息钱等多种措施。除了官府拨赐学田,给房屋充经费外,还有学官的俸禄和对官学学生提供吃住,给予免税的优待。宋代安徽州县官学的经费之所以较为充裕,离不开地方官吏的重视。宋重文轻武,知州、知县等地方官员均由书生出任,这些学养很高的儒雅人士一般都比较重视教育,他们每到一地,最先属意的就是农与教两件事。仁宗时,赵宗道知宣州,“下车首兴学校,招广师生,起市屋桥,取资以充其用,选良师以讲劝之。”㊱南宋初,陈垲知太平州,时淮西难民大量涌入江南,垲“作浮淮书堂以处淮西之民而教之”。㊲学生食宿由校方免费供给,政府拨给的赡学田、赡学钱和社会上热心公益事业人士的捐助,是学校的主要经济来源。

徽州,歙县县学南唐置,宋初附于州学。熙宁中,知县王荐重建,购书千卷以丰藏书。南宋淳熙十年,郡守谢堂复建于县左,时同城有州学、县学、书院,教育之盛,他郡莫比。㊳隆兴中,知绩溪县叶楠购书2700卷,以为县学藏书。淳熙中,知婺源县事林虑献出自家珍藏的《太帝神笔石经》外,又购书1400余卷,以丰富学校藏书。㊴休宁县学北宋庆历四年建,宣和中毁于兵火。南宋绍兴五年,县尉陈之茂重建。程奴致政返乡,扩而新之。㊵祁门县学北宋端拱元年知县张式建,建炎间毁于兵火,绍兴十四年重建,二十四年葺繕之。㊶黟县县学北宋庆历四年建,后毁于兵火,南宋淳熙十六年重建。㊷

广德军,广德军学北宋治平初知广德军钱公辅创建,南宋绍兴初洪兴祖新之。中更兵火,淳熙四年,郡守赵希仁撤而新之。嘉熙四年,广德军增拨圩田500亩,以为生徒缮食之资。㊸建平县学北宋置,毁于建炎兵火,绍兴间郡守洪兴祖重建。淳熙间县尉赵善兴、宝庆间知县章一壁相继修葺。㊹

太平州,嘉泰三年,知太平州汤某捐私钱30万增新校舍。开禧中,知旌德县事李延忠创置学田80余亩,又捐地税9000缗给学校。嘉定中,知旌德县事方俑收回被灵源寺侵占的学田300余亩。旌德县学,宋初县令练瑟建。南宋绍兴中,因校舍逼近县厩,县令赵某移置于县治东北。绍熙二年,知旌德县事李瞻葺而新之,并资以官私钱各30万,米百石。㊺

淮西地区的州县官学,六安县学,始建年代不详,南宋绍兴中重建。绍熙五年,县令陆子虞增葺,日取卖酒钱1000文馔诸生。㊻其他还有一些由官府主持修筑的,史籍中没有记载其索菲金额的州县学,如和州州学,南宋开禧中安抚使耿与之尝葺新之。㊼含山县学始建于北宋崇宁年间,毁于建炎兵火,南宋绍兴二十四年,帅守重建。㊽庐州州学,始建于唐会昌,盛于北宋咸平,毁于建炎兵乱。乾道以后,帅守赵蟠老、翟朝宗、杜庶曾先后重新修缮。㊾

由上述论述可以看出,宋代安徽许多州县官员在筹措钱粮方面都作出了努力,这也是宋代安徽州县官学教育发展的重要原因。

地方富民捐资助学。濠州州学,北宋中期已有,始建年代不详。㊿社会人士慷慨捐助。治平四年,太平州“大姓相劝出钱”建学校,“为屋百间,为防环之,以待水患。为田20顷,以食学者”。砀山县学,肇于唐,毁于五代,北宋元祐年间,富民王惠出资重建。萧县县学,原在县城西北偏远处,绍圣五年,富民窦沔出资,百姓出力,移置于县城南。绍兴七年秋,休宁县学被水毁,县民集资重建,“为厦屋五十楹,殿居中间,问答有堂,退息有舍,门庑庖滔,榱桷井井,口体百须,无器不具。又庋其盈,买书千余卷”。万寿县学,元丰三年动议,建中靖国元年县令皇甫氏成之,邑人买田12顷以献。这种官办民助的例子还很多,对保持官学运转、改善办学条件,发挥了重要作用。

四、州县官学的师资与教学内容、内部建筑

师资是关系地方州县学教育质量的重要因素。宋代的州县学师资力量主要是由州县学教授与地方官员构成的。州县学由本道使者选属部官吏为教授或学官,负责日常教学和管理工作。不足时,取乡里宿学有道业者充任。州县官员除了直接参与地方政务,还传道授业、管理州县官学外,主持并参与地方文化活动。而有资望的州郡长官,皆兼提举学事,他们于政事之余,也常常到学讲论经史。如(宋)佚名撰《异闻总录》卷二就曾讲到:“陈伯修为宣城守,临政之暇,多在颐白堂讲《易》,宾客来听者常十数。”《宋史》卷四三零《黄干传》也有干“知安庆府,晚人书院讲论经史”的记载。教育内容以儒家经典为主,兼习诗赋与时文。熙宁以前,通常采用汉唐旧注。王安石《三经新义》出来后,除元祐短暂几年外,从中央太学到地方州县学,均改用王学。直到南宋中后期,随着学术流派的迭兴,才开始打破王学一统天下的局面,或讲程朱理学,或讲陆九渊的心学,或讲吕祖谦的中原文献学,或讲叶适、陈亮的事功学,呈现各种学说并辔竞驰景象。朱熹祖籍婺源,因乡谊关系,皖南地区大抵以程朱之学为大宗。

学校建筑,一般有校舍、讲堂、厨房、储藏室、藏书阁、孔庙,条件好一点的如宣、徽、池、太平、舒州州学,还备有浴室、刻书库等。晨兴,师生先去孔庙祭拜先师,之后再到教室讲诵。宋代安徽州县学中的内部修筑有各种堂、楼、斋、碑、亭、阁构成的,地方官员为了学校生徒的教育教学活动与师生的学游娱乐而修筑的。

太平州,光绪《太平府志》记载:绍兴三十年,周葵建廓见堂,于街南与门直。乾道元年王秬建宸章阁复礼堂及郡学楼。三年,吴芾立题名碑。淳熙四年,杨棪建颐、益、异、兑四斋于诣堂东北。嘉定十年,陈岚谦更新园斋,易其名颐曰率性,益曰修道,异曰正心,兑曰诚意。淳祐五年,丘岳重建宸章阁、复礼堂。宝祐元年马光祖建进德堂,即今明伦堂。是年,吴渊再来牧,出钱三百万,米二百斛,散旧易新,复完备。三年,杨林重立题名碑记,州守牟子才记。铜陵县学,风沂亭在儒学前,宋邑尹张孝章建,后废。

宣州州学,绍兴六年重建,藏书有阁,印书有库,澡浴有室,粟粮有廪,缮馁有厨,设施齐全。嘉靖《宁国府志》记载宣州州学宋时有识松阁,“在城东旧学中,初相地者云百年松梢过御书阁,当有魁天下者,至嘉定中,果得亚魁汪介、大魁吴潜,因建此阁”。

其他地区州县官学,如寿州州学,明道元年置,元丰三年郡守韩晋卿迁建,为屋110楹,孔子庙居其中,师堂、生舍列其两旁。和县《光绪和州志》记嘉定中,淮西安抚使赵善相命教授戚应昌建尊经阁。婺源县学北宋熙宁四年,为屋120楹,学生率常百余人。沈丘县学,元祐二年,县令张柔建,为屋 40楹。

五、结论

本文主要考察宋代安徽州县官学的选址、经费来源、师资力量与教学内容、内部建筑等方面的内容。通过上述内容的分析,可以看出,宋代安徽地方州县官学取得了很大的办学成绩。设学数量多,范围广,校舍建筑颇具规模,藏书楼兴建多处,学生人数较之前代增加了很多,经费来源较为充裕,选址与师资力量、教学内容都受到当时州县官府的重视。同时,教育发展也呈现出不均衡性,在皖南地区的州县官学教育较之皖北、江淮之间都更加发达,这与其所处的地理位置、社会环境密不可分。

宋代安徽州县学教育的发展,使得平民子弟接受教育的机会增加,进而呈现出教育日渐普及的倾向。宋代安徽地方州县官学的发展与宋统治者的重视、刻书业的发达和经济的繁荣分不开,并且对培养大批人才,扩大统治基础和化民成俗都有重要的意义。

注释:

①《宋蜀文辑存》卷二十四《华阳县学馆记》。

②《续资治通鉴长编》卷一百五,天圣五年正月庚申。

③葛胜仲:《乞以学书上御府并藏辟雍札子》,《丹阳集》卷十一。

④彭大翼:《山堂肆考》商案卷三零《教授》。

⑤《宋文鉴》卷八十二《南安军学记》。

⑥《宋会要辑稿·崇儒》二之二八。

⑦《续资治通鉴长编》卷一四七。

⑧《宋会要辑稿·崇儒》二之一四。

⑨《建炎以来系年要录》卷一三一。

⑩《建炎以来系年要录》卷一五零。

⑪《遂昌杂录》。

⑫《金史》卷五七《选举一》。

⑬《勉斋集》卷一七《安庆府新建庙学记》。

⑭《山房集》卷四《同舍小录序》。

⑮《盘洲文集》,卷三三《休宁县校官碑》。

⑯《竹洲集》,卷一一《休宁县修学记》。

⑰《于湖集》,卷一三《宣州新建御书阁记》。

⑱弘治《徽州府志》卷五。

⑲弘治《徽州府志》卷五。

⑳光绪《重修安徽通志》卷八八。

㉑嘉靖《宁国府志》卷四。

㉒《南陵县志》卷四四。

㉓《安徽金石略》卷一零。

㉔《南畿志》卷一。

㉕光绪《广德州志》卷五四。

㉖嘉靖《宁国府志》卷四。

㉗光绪《太平府志》卷十九。

㉘光绪《太平府志》卷十九。

㉙光绪《太平府志》卷十九。

㉚《南畿志》卷五一。

㉛《南畿志》卷三七。

㉜《南畿志》卷三七。

㉝《南畿志》卷五九。

㉞嘉庆《萧县志》卷一五。

㉟《南畿志》卷六一。

㊱《赵宗道墓志》,《北京图书馆藏拓本汇编》第39册。

㊲《宋史》卷四二五《陈垲传》。

㊳《南畿志》卷五四。

㊴朱熹:《婺源县藏书阁记》,《新安文献志》卷一二。

㊵《新安文献志》卷一三。

㊶《南畿志》卷五四。

㊷《南畿志》卷五四。

㊸光绪《广德州志》卷五四。

㊹《南畿志》卷五七。

㊺《至元嘉禾志》卷一五。

㊻叶适《水心文集》卷九《六安县新学记》。

㊼《南畿志》卷六三。

㊽《南畿志》卷六三。

㊾《南畿志》卷三七。

㊿《舆地纪胜》卷五零《濠州修学记》。