粤东北某铀矿床矿体趋势面分析初探

2013-01-11郑明良罗丽琴

郑明良,罗丽琴,张 玮

(广东省核工业地质局292大队,广东 河源 517001)

就粤东北某铀矿床矿体趋势面进行了初步分析和探讨。“趋势”是指事物发展的总体趋向,它不受局部因素的影响而是由总的规律所支配。大量物探、测量等数据经综合处理后作出的趋势面,既可以反映出地质区域性的规律,也能反映出局部范围的变化特征等等。这些规律或特征,在攻深找盲、扩大矿床规模中意义重大。

1 矿区地质

1.1 大地构造位置

粤东北麻楼矿区位于华南加里东褶皱系,永安—梅县晚古生代坳陷,河源深断裂东北部,某断陷火山岩盆地(K2)南部地区,处于EW向南岭成矿带东端与NE向武夷成矿带南西端的交汇部位(图1)。区内地层简单,断裂构造发育,岩浆活动频繁,火山活动强烈。

1.2 矿区地质简要特征

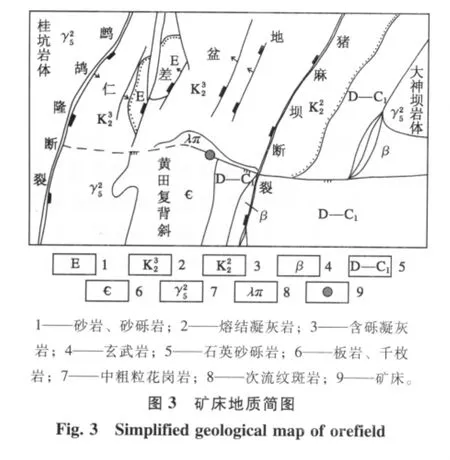

麻楼构造带位于某盆地南缘,是控制中新生代某火山岩断陷盆地的主要断裂构造之一,是控盆、控岩和控矿构造带。麻楼构造带为近EW向,是一条长期活动的复杂构造岩浆活动带,也是一条线型火山喷发带 (图2、3)。沿断裂带有火山熔岩、火山碎屑岩、次火山岩及辉绿岩充填。

1.2.1 矿床地质概况

矿床位于麻楼构造带东段,F1构造下盘,次流纹斑岩上界面中细粒次流纹斑岩中(图3)。构造上盘为寒武系、泥盆系—石炭系浅变质岩。次流纹斑岩岩体呈狭长的带状、岩墙状产出,延伸长5.5 km,宽度一般80~100 m,最宽270 m,最窄36 m,走向变化大,在麻楼村东部,走向290°,西部呈EW向,倾向S,倾角35°~65°,上界面产状平直,下界面呈不规则的隐伏舌状体。岩体东、中段出露较高,剥蚀较深,分相明显;西段则出露较低,有顶盖相及上覆岩层残留,岩体自东向西侧伏。其岩性特征:次流纹斑岩岩石呈灰紫色,斑状结构,流纹状构造。矿物成分:斑晶成分主要为钾长石(正长石、透长石),质量分数为10%~20%,石英质量分数为15%~20%;其次还有少量斜长石,质量分数为2%,黑云母质量分数为1%,基质为长英质,副矿物有锆石、磁铁矿、磷灰石、金红石和白铁矿等。

1.2.2 构造特征

矿床内构造主要为断裂构造,按规模、产状分为NWW向、NNE向和EW向3组。

1.2.2.1 NWW 向(F1)构造

NWW向构造(F1)位于寒武系浅变质岩与次流纹斑岩上界交界处。构造走向295°,倾向SW,倾角35°~65°,上陡下缓,延伸大于2 km,宽0.5~2 m。结构面呈舒缓波状,有分支复合、尖灭再现的特点。构造内充填变质岩、石英砂岩和次流纹斑岩等角砾。在变质岩中常见挤压破碎带、片理化带及构造泥。构造力学性质为以压为主的压扭性,是一条斜冲逆掩断层[1]。

1.2.2.2 NNE向构造

现已查明12条NNE向构造,大体以平行和等间距的构造形式出现,横切麻楼构造带、F1构造及火山岩和变质岩,使岩层产生相对位移[3]。 该组构 造,走向 10°~25°,倾向则以F2构造为界,西部倾向NW (含F2),东部倾向 SE,倾角 70°~85°,宽 0.3~1.5 m,延伸n×10~500 m。早期充填物为围岩碎屑,属左旋扭动;成矿期充填紫黑色萤石、赤铁矿玉髓和沥青铀矿,构造性质属张性;成矿后期充填高岭土、断层泥,属右旋扭动。

经斜井揭露查明,NNE向组F2、F4、F6、F8、F10各断裂带与NWW向F1构造截接复合部位的裂隙尤为发育,铀矿化明显加富。东部深部工业矿体主要集中于F12~F22之间的460 m处。

1.2.2.3 EW向脉岩构造

在矿床东部外围可见F5、F7和F9脉岩呈等间距出露,在泥盆系中上统的浅变质岩、石英砂砾岩、砂岩和页岩中,充填着基性辉绿岩脉。走向近EW向,产状陡倾状,倾向S,倾角80°~85°,规模小。向西至矿床内具尖灭再现特征。如ZK803号孔钻机机场有辉绿岩脉出露,在深部的ZK1802号孔,见到3条隐伏的辉绿岩脉。

1.3 火山活动与铀矿化关系

本区早期火山活动强烈,具有多期、多阶段喷发和多韵律特点,岩性、岩相变化较大,属典型的陆相火山喷发、喷溢为主的巨厚层火山杂岩堆积,晚期岩浆活动进入尾声,除发生基性岩浆活动外,还有次火山岩侵入,同时形成热液型铀矿床。众所周知,热液型铀矿床的形成必须具备热、流体和矿源3个条件,三者缺一不可。矿区幔源基性岩——辉绿岩贯入和玄武岩浆底侵——次流纹斑岩侵出,提供铀成矿的热和流体(热液、热水及深部铀源);麻楼构造(F1)与次流纹斑岩上界面(0~20 m)复合部位提供铀成矿的有利空间;除火山喷发、次火山岩侵出及火山热液活动可带来深部铀源外,上盘寒武系含炭质、泥质富铀浅变质岩是铀成矿主要的矿源层。

矿区蚀变有赤铁矿化、紫色萤石化、碱性长石化、绿泥石化和高岭土化等,其中赤铁矿化、紫黑色萤石化与铀矿化关系密切。

构造以NNE向和NWW向这两组构造为主,其规模大、数量多,且在矿体上方的地表可见,而EW向组构造主要在矿体外围的东部出露,矿床内偶有露头,深部并不鲜见。这些部位经历多次构造变动,自由氧丰富,使成矿元素多次活化迁移,由于构造裂隙发育,产状变异,是减压区,矿液运移到这种地段,平衡遭到破坏,成矿元素便聚集成矿。

流纹岩、次流纹斑岩与上盘的寒武纪浅变质岩呈构造接触,而流纹岩、次流纹斑岩是脆性岩石,受力易碎,沿接触面附近易形成裂隙带和破碎带。沿接触面发育起来的破碎带是矿床的主干构造,它既是控矿构造,又是储矿构造,控制了矿带产出的空间位置。

2 问题的提出

长期以来,普遍认为矿区内以NWW向的F1构造为主[3],认为 F1构造是矿床的控矿构造,工业矿体的形态及产状受F1构造制约。

F1断裂构造界面清楚,在构造面见有1~2 cm糜棱岩,上盘为弱硅化变质细砂岩,普遍见有粒状黄铁矿,下盘为边缘相次流纹斑岩,普遍有褪色化。F1断裂构造由浅部往深部延伸,倾角由陡变缓,标高100 m以上为60°,0~100 m 为 50°~55°,0~-100 m 为35°~40°。

现已查明,矿体不在F1构造中,见矿部位处于麻楼断裂带F1断裂构造下盘2~20 m边缘相至过渡相的次流纹斑岩(λπ)中,说明矿体还受其他控矿因素的影响。

另外,F1构造是火山岩与变质岩的交界面,F1为早期构造,距今约一亿多年,而成矿年龄只有3 Ma,其成矿年龄与F1构造不符,说明矿体与F1构造不是同时期的产物。目前,正在对矿体的产出界面进行趋势面分析,以期发现其成矿规律。

3 工作机理

深部找矿一般是指寻找500 m以下的矿体。500 m深度以下,不仅地质构造环境复杂,且由于探测仪器的分辨率不足等因素的影响,故此加大了寻找矿体的难度。因而,根据物探从已知到未知的原则,利用已有的深部钻孔地质、物探资料来推测和研究矿体是非常必要的。

利用矿床的钻探资料及物探测斜资料,根据其孔口坐标可计算出矿体揭穿点的空间三维坐标,确定矿体揭穿点的空间三维位置。

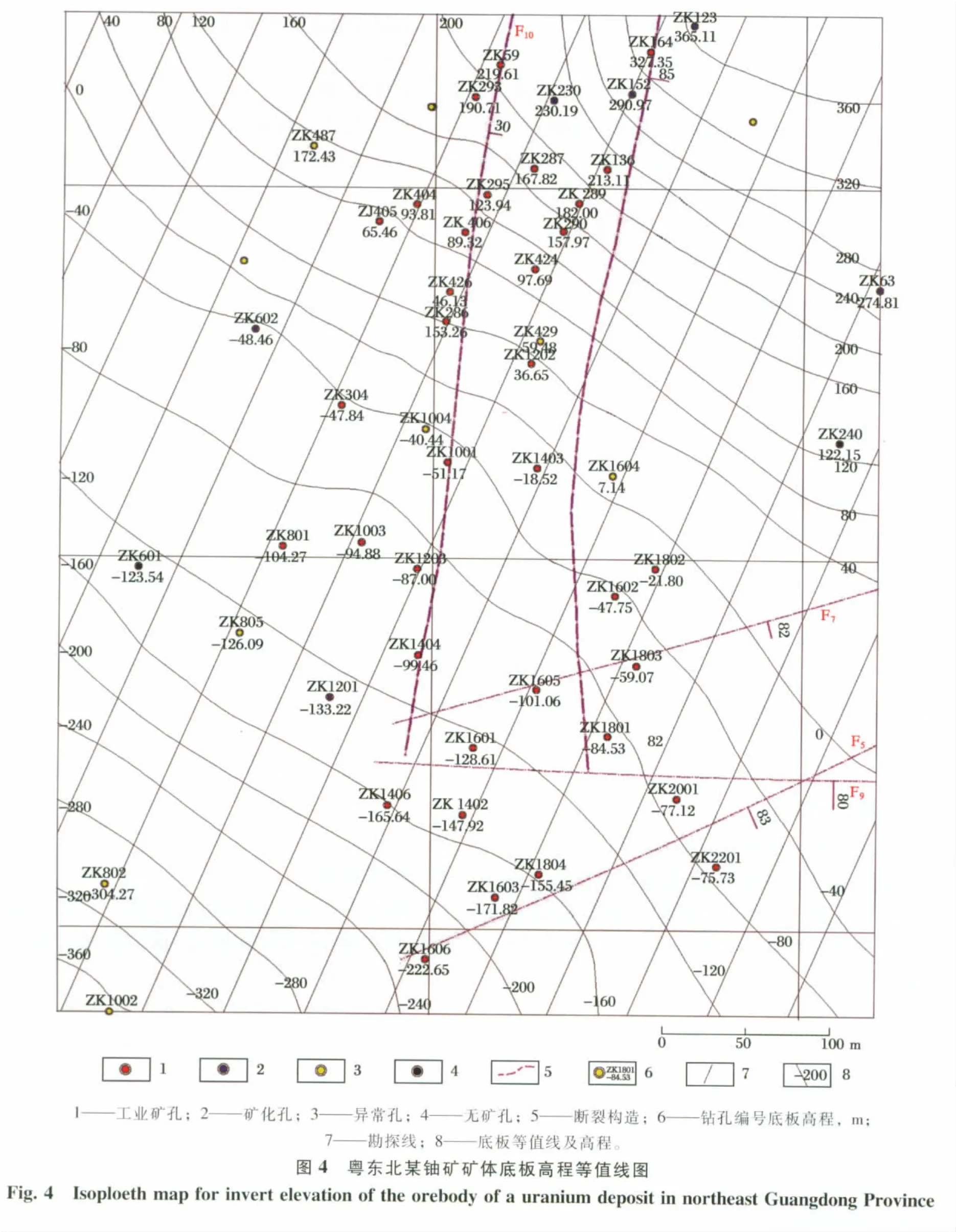

以已知矿体揭穿点的空间位置为基准,利用MapGIS的强大绘图功能,标示出每个矿体钻孔揭穿点的位置,再以其见矿位置高程为变化值作高程等值线图,这样,整个矿体的三维空间位置等就能在图上很清楚地展布。同时,根据钻孔见矿情况进行分析、对比和判断,来预测矿体在空间上的分布趋势,以此来指导找矿。

所用的坐标系统是1954年北京坐标系,1956年黄海高程系。

4 实施步骤

根据每个钻孔物探测斜数据,计算出每个钻孔矿体(或异常或矿化)揭穿位置的空间坐标 x,y,z。

根据空间的三维坐标,利用MapGIS在制作图件方面的强大功能,制作出矿体(或异常或矿化)揭穿点高程等值线图,如图4所示。

矿体与NWW向的F1构造大致平行,矿体与F1构造相距2~20 m,可视为等值线所标示的位置。

NNE向组的F10、F12等小断裂根据其地表出露的走向和倾角,投影到相应的高程等值线上。

EW向组的F7、F5和F9等脉岩构造,由于覆盖层较厚,在矿体上方出露较少,而主要出露在矿体东部外围。根据各脉岩出露的走向、倾向和倾角,延伸到矿区上方并投影到相应的高程等值线上(图4)。

5 结论及建议

由图4可知:高程矿体展布方向,浅部的为NNW向,深部的转向近SE向,其埋深由NW向SE方向递增,矿体向SE方向侧伏。矿体产状呈由陡变缓的趋势。最浅的ZK123孔,见矿位置高程为365.11 m,最深的ZK1002孔,见矿位置高程为-376.28 m,两者相差700多米。

而NNE向组的F10、F12构造与NWW向的F1构造相交部位,矿体变大变富,在F10、F12构造两侧,工业矿孔密集分布。

在 F1、 F10、 F12与 F7、 F5、 F9断裂交汇部位,更是见到了品位更高、厚度更大的矿体,如ZK1801、ZK1802和ZK1601等钻孔,在多组断裂交汇处,整体岩心更为破碎,蚀变更为强烈,可见到明显的赤铁矿化、萤石化等,而且均见到了厚度为n×100~n×101m的矿层、品位>0.3%的富铀矿体。可见,成矿作用与辉绿岩及裂隙构造关系紧密。

矿床是多期次、多阶段的火山喷发形成的,对麻楼断裂产生了多期次的破坏。流纹岩、次流纹斑岩是脆性岩石,受力后易碎,尤其是次流纹斑岩的边缘相含较多的凝灰质条带,岩性不均一,受力后易沿接触带形成构造破碎带。同时,由于多期次的构造岩浆活动,产生了众多的小断裂,如NNE向、NWW向组及EW向组的F7、F5和F9等小断裂。陆壳重熔后的火山岩浆沿断裂构造向上喷发[2],其含矿热液上涌,在F1构造面上被遮挡,尤其是在F1构造变缓部位,为上盘所屏蔽,在F1构造下部沉淀、分异,在热液、热水和二氧化碳等矿化剂的长期作用下,铀不断进行富集,形成了热液型铀矿床。

由此可见,众多的小构造、小脉岩也是影响铀成矿作用的重要因素,尤其是EW向的辉绿岩脉,是寻找成矿远景地段的重要标志。建议在矿区范围内、外围地区进行大比例尺的地质填图,以期发现新的脉岩型构造及辉绿岩脉式小型构造,并根据其延伸情况进行综合找矿研究,攻深找盲,扩大矿床规模。

[1]宋仕珠,赵 巍,郑明良,等.粤东北仁差盆地麻楼逆冲推覆构造特征与铀成矿作用[J].铀矿地质,2010,26(5):283-287.

[2]刘延勇,卢映新,梁业武,等.粤东北仁差盆地火山岩基本特征[J].桂林工学院学报,2007,27(2):159-164.