川中地区上三叠统低孔低渗砂岩气藏成藏条件与特征研究*

2013-01-11赵正望谢继容

李 楠 李 莉 赵正望 朱 华 谢继容

(中国石油西南油气田公司勘探开发研究院)

0 引言

四川盆地上三叠统须家河组是一套以陆相沉积为主体的碎屑岩地层,天然气勘探历经半个多世纪,大体可以分为两大勘探阶段:①2005年以前以构造气藏为对象,发现了包括中坝、平落坝、邛西、八角场等气藏,勘探重点为川西地区,由于构造圈闭小而分散,勘探进程时快时慢,天然气储产量增长缓慢;②2005年以后,在前陆盆地及岩性油气藏理论指导下,对盆地沉积、储层及成藏进行整体研究评估,提出以岩性气藏为主要勘探对象,在川中地区先后发现了广安、合川、安岳等大型气藏,实现了四川油气田天然气储量快速增长。

1 前陆背景下发育大型浅水辫状河三角洲体系

1.1 前陆盆地特征

晚三叠世是四川盆地由海相沉积为主向陆相沉积转变的重要时期[1],上三叠统须家河组沉积环境自下而上经历了由海相-海陆交互相-陆相沉积转变,以陆相沉积为主体。

研究认为,晚三叠世龙门山构造带仅有其北段构造变形强度不大的NE向构造形迹,且区域上在扬子板块西缘仍为伸展构造背景,故龙门山构造带不是四川前陆盆地的主控造山带。南秦岭构造带于晚三叠世已经形成,它的形成及其附属的川西高原北部高地、大巴山构造带对四川前陆盆地在晚三叠世的形成和发展起着主控作用。四川前陆盆地的前陆方向不具有顺造山带走向延伸的线状盆地形态,而是一个平面上形态不规则,沉积中心和沉降中心不统一的复杂盆地样式,川中地区表现为由前陆斜坡和隆起构成的大型缓斜坡。

1.2 前陆缓斜坡发育大型三角洲体系

晚三叠世沉积盆地受多物源体系控制[2-3],物源性质差异性大,既有来自冲断带物源区(龙门山北段),也有来自前陆斜坡带山地物源区(从属于秦岭古山地的大巴山物源区和米仓山物源区)和古陆物源区(江南古陆),不同类型物源对沉积体系有明显控制作用。因此,三角洲类型也具有多样性。

通过对露头、岩心及钻测井资料研究,认为须家河组存在扇三角洲、单一河流辫状三角洲、多河流辫状三角洲三种类型。

冲断带物源控制的扇三角洲体系发育在造山带前缘陡坡地貌、供源充足、发育大套厚层砾岩及含砾砂岩等粗碎屑,主要见于须四时期龙门山北段前缘带。

山地物源控制下的单一河流辫状三角洲沉积体系主要见于前陆缓斜坡山地地貌,供源出山口具有一定的地貌限制,供源相对充足,分布较完整的冲积扇、冲积平原、三角洲平原、三角洲前缘等相带,平面上砂地比差异性大,高砂地比呈窄带,主要分布在川中地区以北。

古陆物源控制下的多河流辫状三角洲沉积体系见于以古陆及古隆起等相对平缓地貌的供源区,供源口受限性差,从而发育多条河流体系,由于河流摆动性大,平面上砂地比值差异性小,高值带呈大面积分布三角洲体系规模大。主要分布在川中地区东南部须家河组须二、须四、须六段。

2 储层大面积叠置连片分布

2.1 储层基本特征

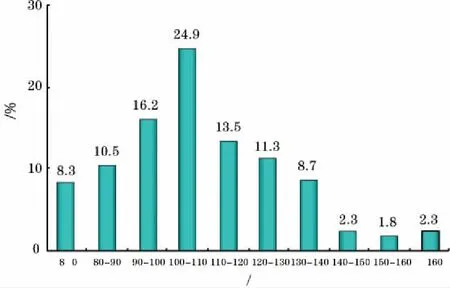

据川中地区39699多个样品的物性资料统计,须家河组岩心基质孔隙度平均为5.22%,孔隙度<10%的占样品数的92.26%,31974个渗透率样品数据统计,平均渗透率为0.256 mD,其中<0.1 mD占样品总数的73.1 %(图1)。总体属低孔低渗和特低孔特低渗储层,局部发育物性较好的储层。

2.2 储层分布

须家河组主要储集层段储层在纵向上具有薄层叠置分布特征(图2),平面上,总体与沉积微相的展布具有密切的关系,高孔和储层厚度高值带均分布在三角洲平原分支河道及三角洲前缘的分流河道。

须家河组主要储集段的储层平面分布具有以下特征:

(1)川中地区储层发育情况总体好于川西地区;

(2)储层的分布总体与三角洲分布具有十分明显的相关性;

(3)储层具有大面积连片分布特征;

(4)三角洲前缘是储层发育的有利相带。

图1 川中地区须家河组储层孔、渗频率分布直方图

图2 潼南—合川地区须家河组须二段储层对比图

2.3 储层发育主控因素

须家河组碎屑岩储层较为复杂,储层发育的控制因素较多,勘探实践表明,储层的发育程度主要受沉积相、成岩相控制[4]。

四川盆地须家河组具有多类型物源体系,发育不同类型的三角洲体系,不同的三角洲体系对储层的宏观控制作用不同。扇三角洲的储层主要发育在前缘带,而单一河流三角洲体系的储层分布具有团块状/带状分布特征,单层厚度相对较大,多河流三角洲体系的储层具有大面积连片分布特征,单层厚度相对较小。显然,不同三角洲体系由于其发育部位和在演化过程中的发育规模差异性较大,因而其储层分布特征也具有明显的差异性。

成岩作用是控制碎屑岩储层发育的关键因素,通过微观资料研究,四川盆地须家河组成岩相可划分出七大类综合成岩相:

(1)Ⅰ类

大孔隙+石英次生加大+弱溶蚀+绿泥石环边成岩相,孔隙度普遍大于10%,孔隙组合类型以残余原生粒间孔为主,次为次生溶孔,是区内最有利的成岩相。

(2)Ⅱ类

较大孔隙+石英次生加大+弱溶蚀成岩相,储层孔隙发育程度中等—较好,孔隙度8%~10%,次生溶孔常见,孔隙组合类型以次生溶孔为主,另有小量残余原生粒间孔,是区内较有利的成岩相。

(3)Ⅲ类

中等孔隙+弱溶蚀+石英次生加大成岩相,储层孔隙发育程度较差—中等,孔隙度6%~8%;常见石英次生加大后残余的粒间孔,但孔径均较小,少量次生溶孔。

(4)Ⅳ类

中等孔隙+弱溶蚀+高岭石充填成岩相,储层孔隙发育程度较差—中等,孔隙度6%~8%;次生溶孔较常见,高岭石充填部分溶孔。

(5)Ⅴ类

低孔隙+粘土矿物胶结+石英次生加大+强压实成岩相,储层孔隙发育程度较差—差,孔隙度3%~6%。次生溶孔少见,基质孔为主。

(6)Ⅵ类

致密+压实+强石英次生加大成岩相,石英颗粒含量高,石英加大强烈,硅质胶结物含量在5%以上。储层致密,储层孔隙发育程度较差—差,孔隙度<3%。 少量石英加大后的残余原生粒间孔及基质孔。

(7)Ⅶ类

总之,小学语文教材习作编排要与课文内容、口语交际相结合,更具系统性;要有优秀的例文、色彩鲜明的插图;写作题材分布要平衡,内容要贴近学生生活。

致密+方解石胶结成岩相,方解石胶结物主要以连晶基底式胶结出现,储层孔隙发育程度差—很差,孔隙度普遍小于3 %,次生溶孔罕见。

勘探表明,目前川中地区储层发育区主要位于大孔隙+石英次生加大+弱溶蚀+绿泥石环边成岩相和较大孔隙+石英次生加大+弱溶蚀成岩相区内,主要以残余原生粒间孔及次生溶蚀孔隙为主,储层物性及厚度均较发育,须家河组气藏则分布在有利沉积相与有利成岩相的叠合区内。

3 源-储“广覆式”接触,天然气持续充注

3.1 “广覆”式生储组合利于近源成藏

须家河组地层在四川盆地周缘山系的幕式冲断和构造沉降横向变化梯度的共同作用下,形成了大面积满盆分布的烃源岩和储集层,它们在纵向上相互叠置构成宏观的三明治结构。这就使得源-储不仅在宏观上相互大面积叠置接触,而且在每一套内部也相互穿插,充分接触,既增大了烃源岩与储层的接触面积,提高了排烃效率,也增大了各有效储层砂岩成藏的机会,扩大了气藏的分布范围。其中厚度大于20 m的烃源岩与砂岩的接触面积占80%,为储层中的各类有效砂体大面积成藏提供了充足的气源,形成了多套有效生储盖组合。因此,这种须家河组源-储的不同时间尺度上的三明治结构,为大范围成藏创造了必要的条件。

3.2 烃源以近源充注为主,横向运移距离短

须家河组优越的广覆式生储组合决定了烃源就近充注聚集为主,而中新生代以来四川盆地“冷盆”特征,使须家河组致密化不晚于生排烃时期,砂岩储层的致密化和非均质性,阻滞了天然气长距离的横向运移。

(1)同一层位不同气藏的地化特征

从广安须四气藏与充西须四气藏异/正构烷的特征对比可以看出,二者不存在横向运移的亲缘关系(图3)。广安须四气藏天然气的异构烷含量明显比充西须四气藏含量高。

图3 不同须四气藏天然气异构烷/正构烷比值图

从广安气田须四、须六气藏天然气异构烷/正构烷比值分析可以看出,下部须四气藏的异构烷/正构烷比值高于上覆须六气藏(图4),说明须六气藏中的天然气不是来自于须四气藏(不同源),而是各自有不同的气源。

3.3 天然气多阶段持续充注,含气具有普遍性

大量研究表明,须家河组烃源岩有机质热演化在中侏罗世进入生烃期,晚侏罗—早白垩进入成烃高峰期。根据烃源岩实测Ro值统计,上三叠统Ro值分布在0.74 %~3.20 %之间,表明上三叠统目前正处于成熟—过成熟演化阶段。就同一剖面而言,其顶底之间Ro值相差0.1 %~0.8 %。从流体包裹体分析看,均一温度分布范围广(图5),表明油气充注具有持续性。

图4 广安气田不同层位天然气异构烷/正构烷比值图

图5 须家河组储层中流体包裹体均一温度分布图

4 气藏特征

4.1 气藏共性

(1)无明显圈闭边界

由于须家河组储层总体表现为低孔低渗致密性,局部分布有相对高孔的“甜点”,优质储层呈薄层间夹于非储层之间,具有纵向上多层叠置,平面上大面积分布的特征,一方面,同一储层下限标准在同一气藏范围内,圈闭的圈定具有不规则性,另一方面,储层与非储层的界定取决于勘探技术的发展和应用。因而气藏无明显圈闭界限。

(2)低丰度

储层的致密性决定了气藏储集空间的相对局限,但储层大面积分布决定了气藏面积较大,因而总体上气藏的储量丰度较低。目前已获岩性气藏的储量丰度均小于2.0×108m3/km2,属低丰度、特低丰度气藏(表1)。

(3)复杂气-水关系

四川盆地川中地区构造平缓,构造幅度小,圈闭规模小,断裂不发育,加之须家河组储层属低孔渗储层,气-水分异作用弱,岩性气藏普遍含水,且气-水关系复杂。如合川须二气藏须二段顶界构造分布有多个近北东向的短轴潜伏背斜,各构造闭合度均较小,其中合川构造须二顶界闭合度为68 m。Ⅰ类储层形成纯气柱所需闭合高度约为70 m,小于圈闭高度,Ⅱ类储层形成纯气柱所需闭合高度约为200 m,Ⅲ类储层形成纯气柱所需闭合高度约为300 m。合川须二气藏仅Ⅰ类储层能达到形成纯气顶的必要条件,具有较好的含气性,而Ⅱ、Ⅲ类储层均未达到形成纯气顶的必要条件,储层含有一定可动水。由于合川须二气藏Ⅰ类储层分布范围小,储层厚度小,以Ⅱ、Ⅲ类储层为主,因而气藏普遍含水。

表1 川中地区须家河组主要气藏储量丰度统计表

(4)构造高部位及裂缝发育带天然气富集程度较高

勘探表明,川中地区须家河组气藏以低产气井为主,气、水分异程度较低,但在局部构造高部位及裂缝发育带,由于高渗流带及重力分异作用,天然气富集程度较高,一般产纯气或气产量较高,特别是川中地区北部,如八角场、充西及广安地区,由于构造影响程度较高,在靠近断裂带及构造高点,多为产纯气的高产气井分布区。

4.2 岩性气藏的差异性

(1) 川中地区南北区带气藏对比

•南部气藏成藏期稍晚于北部气藏

川中地区须家河组储层油气有两个主要的充注时期,第Ⅰ充注期为中—晚侏罗世,第Ⅱ充注期主要发生在中—晚白垩世。通过包裹体、储层自生伊利石K/Ar同位素测年等资料分析,川中地区南部气藏成藏期稍晚于北部气藏。

包裹体测温显示,川中地区第一充注期大体一致,主峰期在140~150 Ma,但第二充注期呈现出一定的差异性,广安、八角场气藏第二充注期大体在102~110 Ma,而南部潼南、安岳、合川、荷包场气藏的第二充注期在65~92 Ma(表2)。

储层自生伊利石K/Ar同位素测年分析数据表明,川中地区南部气藏成藏期晚于北部气藏,南部气藏成藏期主要分布在85~97 Ma,而北部气藏成期主要集中在98~110 Ma(图6)。

表2 川中地区南、北部气藏成藏时期对比

图6川中地区南、北部气藏自生伊利石K/Ar同位素测年分析对比

川中地区成藏期北早南晚的格局主要与古构造面貌有关,古构造面貌控制烃源岩热演化进程的早晚及其后的天然气充注。晚三叠世川西前陆盆地的形成造成了盆地东高西低的古构造格局,而侏罗纪形成的米苍山前陆盆地及大巴山前陆盆地,形成了盆地北部坳陷及川中斜坡,三个前陆盆地叠合而成的“四川前陆盆地”形成了多坳陷中心组成的川西—川北坳陷带,川中地区表现为东高西低,南高北低的古构造格局。而川中地区须家河组烃源岩生烃高峰期在中晚侏罗世,也就是说,在生烃高峰期前,川中地区南高北低的古构造面貌就形成了,从而控制了烃源岩热演化程度早晚差异性,古构造低位区烃源岩热演化相对较早,成藏期也相对较早,古构造高位区烃源岩热演化进程相对较晚,成藏期也相对较晚。

•北部气藏构造影响程度相对较强

受米仓山及大巴山前陆盆地逆冲作用影响,在川中地区北部营山—广安—南充—八角场一带形成镜像构造带,这主要是由于逆冲作用向川中传播过程中,在刚性地块边缘形成反射作用,因而在坳陷带与斜坡带之间形成多个局部构造组成的近东西向构造带。

川中北部构造带对该区块气藏的形成和分布具有明显的控制作用,气藏受岩性和构造双重因素控制,形成岩性-构造复合型气藏(充西、八角场须四气藏)或是构造背景下的岩性气藏(广安须四、须六气藏、营山须二气藏)。构造的控制作用主要体现在以下两个方面:①局部构造控制气藏的气-水分异程度,勘探表明,局部构造高部位天然气相对富集,气产量也相对较高,而构造低部位气产量相对较低,产水概率也较大,表明局部构造对气藏气-水分异有一定控制作用;②规模较大的断层附近产水的可能性较大。规模较大的断层,由于断开须家河组,在断层附近形成高渗透层,同时也使其它层系的水沿断层面窜入,增加了产大水的风险,如充西须四段气藏,产大水的井均分布在断层附近,营山须二段气藏也具有相似特征。

(2) 川中地区东西区带气藏对比

川中地区东、西部气藏也各有特色,东部气藏主要有合川须二气藏、广安须四须六气藏、营山须二气藏,西部气藏主要有充西、八角场、蓬莱、安岳及潼南气藏。

•川中西部气藏丰度普遍高于东部气藏

通过对川中地区已获气藏的储量丰度对比研究,川中地区西部气藏的储量丰度普遍高于东部气藏,东部气藏主要为特低丰度气藏,储量丰度小于1.00×108m3/km2,而西部气藏以低丰度气藏为主,储量丰度大于1.00×108m3/km2。研究认为气藏丰度的大小主要与烃源岩生烃强度有关。此外,与气藏的有效储层发育程度(孔隙度、厚度)有关。

通过须家河组烃源岩厚度、生烃强度平面分布特征看,总体讲,川中地区自东向西烃源岩厚度及生烃强度逐渐变大,与该区气藏丰度东低西高的分布格局具有一致性,表明烃源强度对气藏的充满度有直接关系。

储层品质与气藏丰度也有关系,统计表明,除八角场须四气藏有效储层孔隙度下限为8.0%,安岳须二段气藏有效储层孔隙度下限为7.0%之外,川中地区其余气藏有效储层孔隙度下限均取6.0%,显示川中地区西部八角场、安岳地区储层品质较东部好,储量丰度也相对较高。在川中其余地区,气藏有效储层孔隙度下限为6.0%的情况下,可以看出,气藏有效储层平均孔隙度越高、平均储层厚度越大,其气藏丰度高。反之,储量丰度越低。

•储层孔喉结构差异性

气藏储层孔喉结构可以在一定程度上反映气藏开采的难易程度,通过对比川中地区须四段气藏储层特征,气藏平均孔隙度以充西气藏最高,荷包场及广安须四气藏相对较低,压汞资料反映排驱压力、中值压力以充西须四气藏最低,广安须四气藏最高,而孔喉最大连遍半径及中值半径呈相反变化特征(图7)。因此,充西须四气藏储层物性、储层孔喉结构在三个气藏中搭配最好,气藏的开采最易,而广安、荷包场须四气藏孔隙度及孔喉特征相对较差,开采难度相对较大,需加大对储层的人工改造。

图7 川中地区须四段气藏储层孔喉参数对比图

对合川、安岳须二段气藏进行分析表明,储层孔隙度以蓬莱相对较高,而合川须二气藏平均孔隙度最低,但从压汞资料分析,安岳、蓬莱气藏排驱压力较合川低,而中值压力安岳、蓬莱气藏高于合川气藏,从孔喉最大连通半径及中值半径看,合川气藏高于安岳、蓬莱气藏(图8),这说明:①安岳、蓬莱须二气藏孔喉结构更复杂,排驱压力和中值压力变化趋势不一致;②安岳、蓬莱气藏虽然孔隙度较高,但孔喉结构相对较差。因此,对安岳、蓬莱须二气藏的开采难度较大,需加大储层改造力度。

图8 川中地区须二段气藏储层孔喉参数对比图

5 结论

川中地区晚三叠世大型前陆盆地缓斜坡是发育大型浅水三角洲的有利条件,储层总体为低孔低渗,储层分布具有多层叠置,连片分布特征。须家河组生-储“三明治”式分布有利于源-储大面积接触,储层的致密化及非均质性阻滞了天然气大规模横向运移,天然气近源持续充注,因而须家河组含气具有普遍性。

川中地区须家河组气藏具有低丰度、复杂气-水关系、局部构造高部位及裂缝发育带天然气富集程度较高等特征。北部气藏与南部气藏相比,具有成藏时期早、构造影响程度相对较大等差异性,分析指出前陆盆地不同构造单元的差异是形成岩性气藏差异性的主要原因;西部气藏丰度普遍高于东部气藏、西部气藏储层孔喉结构略差于东部气藏,东部、西部气藏差异性主要受控于盆地烃源岩分布及储层品质的差异性。

1 李国辉,李楠,谢继容,等.四川盆地上三叠统须家河组前陆大气区基本特征及勘探有利区[J].天然气工业,2012,32(3):15-21.

2 蒋裕强,陶艳忠,沈妍斐,等.对大川中地区上三叠统须家河组二、四、六段砂岩沉积相的再认识[J].天然气工业,2011,31(9):39-50.

3 郑荣才,李国辉,雷光明,等.四川盆地须家河组层序分析与地层对比[J].天然气工业,2011,31(6):12-20.

4 康玉柱.中国非常规致密岩油气藏特征[J].天然气工业,2012,32(5):1-4.