四川盆地威远地区构造演化特征及其对下古生界油气富集的控制作用*

2013-01-11李忠权杨渊宇应文峰杭文艳

喻 颐 李忠权,2 杨渊宇 应文峰 杭文艳

(1. 油气藏地质及开发工程国家重点实验室·成都理工大学 2.构造与成矿成藏重点实验室·成都理工大学)

0 引言

威远气田为四川盆地内的背斜型气田。前人对威远背斜的形成过程做了许多研究[1-4],主要持以下两个观点:①燕山运动形成威远背斜的雏形,喜山运动使之最终定型;②威远背斜是喜山运动的产物,主要经历了两个阶段:喜山Ⅱ幕形成老龙坝-威远背斜;喜山Ⅲ-Ⅳ幕时期,老龙坝-威远背斜被断层分隔为两个单独的背斜。本文利用威远地区地震解释资料、钻井资料和前人研究成果,具体分析从早古生代—现今威远地区构造演化过程,认为威远地区经历了多期构造运动的叠加作用,其威远背斜的形成在早古生代末期就有所表现,最后在喜山期最终定型。

1 地质概况

威远构造位于四川盆地南部,为大型穹窿状背斜构造,长轴为北东向[6-7](图1)。区域构造上,研究区所处的四川盆地位于扬子板块西北缘、秦岭构造带以南、松潘-甘孜褶皱带以东,东南部与川东高陡构造带-华南构造带毗邻。受扬子地块、华北地块、松潘-甘孜地块构造应力场作用,主要经历了加里东运动、海西运动、印支运动、燕山运动和喜马拉雅运动的构造改造后,形成了现今既有自己特色也有相互联系的构造变形特征。

早古生代末,加里东时期乐山—龙女寺古隆起开始显著抬升[8],威远地区处于古隆起东南翼上斜坡地带上。二叠纪前本区为由东南向西北抬升的古侵蚀斜坡,即地势为西北高东南低,使本区完全缺失泥盆系和石炭系地层,西北部地层剥蚀至下奥陶统罗汉坡组部分至寒武系使二迭系直接与寒武系接触,东南部地层剥蚀至下志留统。

图1 研究区区域大地构造简图(据任纪舜等,1999,修改)

注:1.研究区范围。2.前震旦纪基底:①汉南;②凤凰山-慢坡岭;③平利;④神农架;⑤黄陵;⑥碧口;⑦武当。3.缝合带:SS:商丹缝合带;MS:免略缝合带。4.逆冲推覆断层。 S-G:松潘-甘孜构造带;SCO:华南构造带;N.DBS:北大巴山逆冲推覆构造带;S.DBS:南大巴山前陆褶皱冲断带;MCS:米仓山构造带;LMS:龙门山构造带。

威远构造顶部山区多为上三叠统须家河组、沟谷多为中三叠统雷口坡组,外围分布侏罗系上部地层。核部出露最老地层为三叠系下统嘉陵江组上部,外围为侏罗系上部地层分布[7](图2)。

图2 威远构造地面地质图

2 威远地区地震解释剖面分析

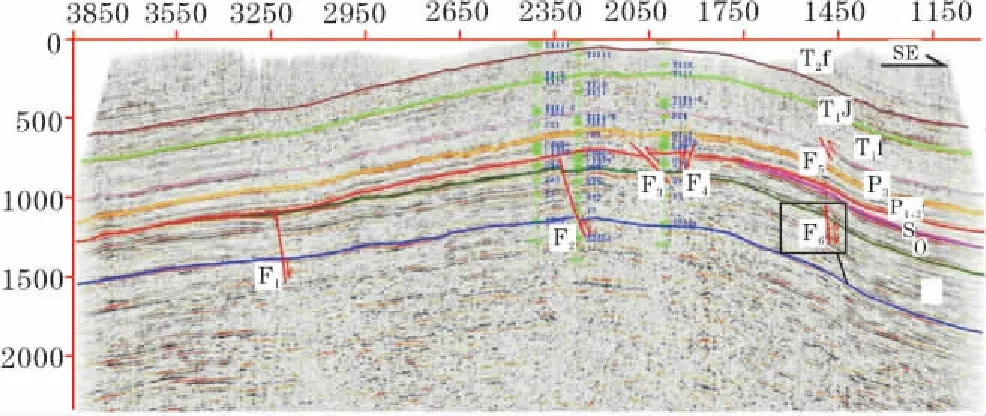

切过威远构造轴部的北西—南东向05wy11线剖面(图3),整体表现为一北西缓南东陡的基底卷入背斜,寒武系以上地层变形幅度基本一致。从地震剖面看,二叠系底界面为一区域性角度不整合面,由南东往北西志留系、奥陶系和寒武系地层分别遭受剥蚀,志留系地层在1800炮道号以西尖灭,奥陶系地层在3350炮道号以西尖灭,说明晚加里东运动使威远地区快速抬升,地层遭到剥蚀。背斜北西翼发育2条正断层(F1/F2),断层断穿不整合面以下奥陶系至震旦系,断层倾向南东;背斜轴部,下二叠至寒武系顶部发育2条相向的逆断层(F3/F4),形成一局部的背冲构造,为喜山期挤压形成的低角度逆断层;背斜南东翼飞仙关组至上二叠统发育1条SE倾向低角度逆断层(F5),为后期挤压产生。奥陶系至寒武系发育1条上逆下正的高角度反转断层(F6),为早期张性正断层后期挤压反转。从断层性质来分析,受早期拉张作用控制形成的断层都为高角度正断层,后期叠加喜山的挤压作用可能造成反转,但是还保留其高角度的特征,而喜山期挤压形成的逆断层角度都较小。

北东—南西向05wy30线剖面(图4)与05wy11线剖面具有相似的特征,其整体为基底卷入背斜,寒武系以上地层变形幅度基本一致。在威远背斜核部发育有4条高角度正断层,由寒武系断穿至中二叠统,均由早期拉张作用产生。南西翼分别发育倾向南西和北东的低角度逆断层,为后期喜山运动产生。北西翼发育两条喜山期倾向北东的低角度逆断层和一条早期拉张作用产生倾向南西的高角度正断层。从整体上看,二叠系底为区域型不整合面,奥陶系和志留系地层均角度不整合在该不整合面上,反映了加里东晚期的剧烈构造运动。

图3 北西—南向东05wy11线地震解释剖面

图4 北东—南西向05wy30线地震解释剖面

通过对威远背斜地震解释分析,大致可以看出,威远背斜经历了至少两种不同动力学背景的构造运动(拉张与挤压)。现今剖面上保留有高角度正断层、下正上逆的高角度反转断层以及低角度逆断层,说明威远地区早期主要受拉张作用控制,到了后期才转变为受挤压运动控制。通过对威远地区构造背景的理解以及地震剖面解释分析,利用2DMOVE软件对威远背斜进行了剖面演化史恢复,从而具体分析威远背斜的形成过程。

3 威远地区构造演化分析

3.1 威远构造演化特征

本次选取了过威远构造轴部北西—南东向的05wy11线和北东—南西向05wy30线二条剖面(其中05wy11线与威远构造走向垂直,05wy30线与威远构造走向一致),结合区域演化特征,利用趋势法进行剥蚀恢复从而编制构造演化史剖面,进一步研究威远构造各地质历史时期的形成演化过程(图5)。

从北西—南东向05wy11线的演化史剖面(图5)可见:奥陶系沉积前,威远地区大体呈北西高、南东低的构造格局,寒武系地层由西北向东南逐渐加厚。奥陶系沉积时期,仍保持北西高、南东低的构造格局,并发育有三条倾向南东的正断层(F1/F2/F6)。志留系沉积后,晚加里东运动使北西向大幅抬升,并在现今威远构造核部位置形成微幅度隆起,为威远背斜雏形,同时寒武系、奥陶系及志留系地层遭受了不同程度的剥蚀。东南部仅志留系地层被剥蚀;中部志留系地层剥蚀殆尽,部分奥陶系地层也遭受剥蚀;西北部奥陶系及志留系地层完全被剥蚀,部分寒武系地层也遭受剥蚀。泥盆纪—石炭纪时期,威远地区为持续隆升阶段,造成志留系与二叠系之间的沉积间断。二叠纪—中三叠统时期,威远地区又沉入水下接受沉积,构造稳定,沉积平缓。由于该区地层已剥蚀至雷口坡组,所以对印支运动以后的古构造恢复带来的困难,但是可以明确晚三叠世—白垩纪的印支-燕山运动在威远地区主要表现为区域性抬升作用,对构造变形影响不大。始新世开始的喜山运动,使威远地区基底卷入变形,威远地区快速褶皱隆升形成背斜,在背斜核部形成一对低角度逆断层(F3/F4)和南东翼形成一条南东倾向的低角度逆断层(F5),F6断层在该时期发生反转。

图5 05wy11线演化史剖面

从北东—南西向05wy30线的演化史剖面(图6)可见:寒武系沉积时期,威远地区北东—南西向构造相对稳定,寒武系地层沉积厚度在该方向基本一致。在现今威远古隆起核部位置发育有一条北东倾向的同沉积正断层(F9)。奥陶系沉积时期,本地区接受稳定沉积,断层不发育。志留系沉积时期,东北部发育一条南西倾向的同沉积正断层(F15)。志留系沉积之后,威远地区受到晚加里东运动影响,南西方向地层大幅度隆升,核部地区有相对较弱的隆起,为现今威远背斜的雏形,同时寒武系、奥陶系和志留系地层遭受不同程度的剥蚀作用。南西方向奥陶系、志留系全部被剥蚀,一部分寒武地层也遭受剥蚀。中部地区,奥陶系还有残余,志留系剥蚀殆尽,向北东方向仅志留系地层部分被剥蚀。泥盆纪—石炭纪时期,受海西运动影响,该地区持续隆升,没有接受沉积。下二叠时期,该区域又重新降到水下接受沉积,下二叠统沉积时期,地层南西厚,向北东逐渐减薄,该时期在核部发育三条贯穿下二叠至寒武的北东倾向正断层(F10~F12)。上二叠至雷口坡组沉积之前,威远地区为一向北东倾伏的斜坡,地层南西薄,向北东逐渐增厚,此时构造活动相对平静,沉积稳定。后经印支-燕山运动的区域抬升作用和喜山期的挤压作用,使威远地区快速隆升形成现今威远构造格局。

图6 05wy30线演化史剖面

3.2 威远构造演化分析

威远构造隶属于乐山-龙女寺古隆起南东翼斜坡带,经历了加里东、海西、印支、燕山和喜山运动的叠加作用。由演化史剖面(图5、图6)分析得出,威远背斜发育主要经历了雏形期、稳定期、调整期和定型期。

(1) 雏形期

加里东期四川盆地以拉张动力学背景为主,伸展构造环境下形成了大隆大坳的构造格局以及高角度张性正断层。志留纪末的晚加里东运动时期,是一次区域性的地壳运动,它使江南古陆东南的华南槽谷区全面回返,下古生界变形抬升,并遭受区域性剥蚀。四川乐山-龙女寺隆起显著抬升在晚加里东期。威远构造位于乐山-龙女寺隆起的东南翼,早加里东时期为北西高南东低的斜坡,晚加里东时期构造运动剧烈,导致北西向快速抬升出露水面,使寒武系—志留系地层遭到不同程度的剥蚀,威远构造核部在该时期有低幅度隆起,为威远背斜的雏形。海西运动在威远地区表现为区域性抬升作用,造成泥盆系和石炭系的缺失,无构造变形发生。

(2)稳定期

二叠纪—中三叠世时期,构造稳定,沉积平缓,威远地区无构造变形或者沉积间断。

(3)调整期

印支期,威远构造开始由低幅度隆起逐渐向大型穹窿构造转变;燕山期威远地区表现形式是区域性抬升,隆起形态基本保持不变,造成侏罗系与白垩系之间的沉积间断[9-10]。

(4)定型期

喜山Ⅰ幕时期,E-W向挤压力主要作用于康滇南北向构造带,应力在该构造得以完全释放,则对威远构造无太大影响。到喜山Ⅱ-Ⅳ幕时期,NW向挤压力直接作用于乐山-龙女寺古隆起。由于乐山-龙女寺古隆起南西段所受应力作用大于北东段[11-12],造成位于乐山-龙女寺古隆起南东翼的威远构造发生基底卷入变形,同时在晚加里东运动时期形成的低幅度隆起在该时期快速隆升,并伴随一系列低角度逆断层和反转断层的发育,最终形成现今威远大型穹窿状背斜构造。

4 构造对威远地区下古生界油气藏的控制作用

威远构造寒武系储层以龙王庙组为主,为现今寒武系储层研究焦点。威远构造隶属于乐山-龙女寺古隆起上的局部构造,龙王庙组储层中的油气主要来自筇竹寺组生油层,其生烃史具有以下特征:川东、川南地区进入生油期、油裂解期、过成熟期早,寒武纪时已开始生油,志留纪时进入生油高峰,三叠纪末进入高成熟阶段,中侏罗世末即进入过成熟阶段;川北地区早奥陶世末开始生油,早三叠世进入生油高峰,三叠纪末进入高成熟阶段,侏罗纪末进入过成熟期;而乐山-龙女寺古隆起,其中、东段在奥陶纪末开始生油,西段则在中三叠世才进入生油期,早侏罗世—中侏罗世早期进入生油高峰,东段在侏罗纪末进入高成熟期,西段及中段则延迟至古近纪进入高成熟期,整个隆起带至今仍处于高成熟期。

结合上述生烃史及威远地区构造演化特征可知:①雏形期—稳定期(寒武纪—中三叠世),威远构造一直处于乐山-龙女寺古隆起的斜坡带上,没有形成有效的构造圈闭,四川各地向乐山-龙女寺古隆起输送的油气在威远地区不能聚集成藏,而是流向如资阳古、磨溪—高石梯和龙女寺古隆起等早期局部构造;②调整期(晚三叠世—始新世),印支运动使威远构造开始隆升,有向大型穹窿构造发育的趋势,所以该时期威远构造已经开始捕获油气,并且聚集成藏,但是由于隆起幅度不大,导致圈闭面积较小,不能形成有效的工业油气藏;③ 定型期(渐新世—现今),喜山运动使威远构造全面隆升,形成大型的背斜圈闭。该时期,油气大量向威远构造运聚,并且部分早期古油藏受喜山运动破坏作用导致油气向临近的威远构造方向发生2次运移,如资阳古构造在喜山期遭受破坏,早期的古隆起在现今表现为威远向川中古隆起过渡的斜坡带,从而导致油气向威远背斜运移。所以,该时期威远构造在其控制的范围内,油气向构造高部位聚集、气水分异形成底水气藏。

5 结论

(1)威远构造经历了加里东运动、海西运动、印支运动、燕山运动和喜山运动,分为4个构造阶段:①晚加里东运动为雏形期,形成威远背斜雏形;②二叠纪—中三叠世为稳定期,构造稳定,沉积平缓;③印支—喜山Ⅰ幕为调整期(晚三叠世—始新世),仅发生区域性升降运动,造成地层的缺失,构造相对稳定无大的变形;④喜山运动Ⅱ-Ⅳ幕为定型期(渐新世—现今),使之快速褶皱隆升形成背斜定型为现今构造样式。

(2)威远构造震旦系灯影组和寒武系龙王庙组油气藏主要受控于喜山运动,油气主要来自于生油期较晚的乐山-龙女寺古隆起地区和受破坏古油气藏的二次运移。

5 结论

(1)威远构造经历了加里东运动、海西运动、印支运动、燕山运动和喜山运动,分为4个构造阶段:①晚加里东运动为雏形期,形成威远背斜雏形;②二叠纪—中三叠世为稳定期,构造稳定,沉积平缓;③印支—喜山Ⅰ幕为调整期(晚三叠世—始新世),仅发生区域性升降运动,造成地层的缺失,构造相对稳定无大的变形;④喜山运动Ⅱ-Ⅳ幕为定型期(渐新世—现今),使之快速褶皱隆升形成背斜定型为现今构造样式。

(2)威远构造震旦系灯影组和寒武系龙王庙组油气藏主要受控于喜山运动,油气主要来自于生油期较晚的乐山-龙女寺古隆起地区和受破坏古油气藏的二次运移。

1 包茨,杨先杰,李登湘.四川盆地地质构造特征及天然气远景预测[J].天然气工业,1985,5(4):1-11.

2 徐炳高.四川省威远地区燕山早期的构造反转及威远背斜雏形的形成[J].矿物岩石,1997,17(3):44-48.

3 刘顺. 四川盆地威远背斜的形成时代及形成机制[J]. 成都理工学院学报,2001,28(4):340-343.

4 甘昭国,梁恩字.四川盆地褶皱形成时间及其对油气聚集的控制[J].天然气工业,1988,8(4):1-6.

5 乐光禹,黄继钧.四川盆地中新生代构造组合叠加及其对含油气构造的控制作用[A]. 龙门山造山带的崛起和四川盆地的形成与演化[C].成都:成都科技大学出版社,1994,455-480.

6 朱瑜,桑琴,吴昌龙,等. 威远气田震旦系灯影组储层特征研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版),2010,12(5):11-13.

7 四川省地质矿产局. 四川省区域地质志[M]. 北京:地质出版社.

8 许海龙,魏国齐,贾承造,等.乐山-龙女寺古隆起构造演化及对震旦系成藏的控制[J].石油勘探与开发,2012,3(4):406-416.

9 王宓君,包茨,肖明德,等.中国石油地质志卷十:四川油气区[M] 北京:石油工业出版社,1989.

10 刘树根.龙门山冲断带与川西前陆盆地的形成与演化[M].成都:成都科技大学出版社,1993.

11 龙学明,罗志立.龙门山冲断带的分区及其演化[A].龙门山造山带的崛起和四川盆地的形成与演化[C].成都:成都科技大学出版社,1994.317-29.

12 李勇,曾允孚,伊海生.龙门山前陆盆地的沉积及构造演化[M].成都:成都科技大学出版社,1995.