自发孤立性肠系膜上动脉夹层的MSCTA诊断与鉴别诊断

2013-01-11敖炜群曾蒙苏丁景峰

敖炜群 曾蒙苏 吴 东 孙 静 刘 军 丁景峰

自发孤立性肠系膜上动脉夹层(spontaneous isolated dissection of superior mesenteric artery,SIDSMA)是指夹层仅局限于肠系膜上动脉(SMA)而无主动脉受累[1],为临床少见疾病。随着现代影像设备与技术的飞速发展和广泛应用,近年来文献报道有所增多[1-2],但是本病仍较少见,容易误诊。CT血管成像(CTA)检查是诊断SIDSMA的首选方法,本文回顾性分析24例SIDSMA患者的MSCTA检查资料,结合文献探讨其影像特点和临床应用价值,以提高诊断准确性。

方 法

1.病例资料

收集复旦大学附属中山医院及上海市普陀区人民医院从2008年1月至2012年10月诊断明确资料完整(经临床治疗、随访,手术或介入治疗证实)的24例SIDSMA患者资料,23例患者为男性,1例女性,年龄39~73岁,平均年龄57.3±8.3岁。23例首发症状为中上腹疼痛,时间从3h~5个月不等,5例伴有恶心、呕吐,3例为外伤后3~10h入院,1例为贲门癌患者慢性腹痛5个月,4例合并高血压。

2.扫描设备及参数

采用Siemens Emotion 16层螺旋CT和GE Light-speed 64层螺旋CT,扫描参数:管电压120kV,管电流120~250mAs,螺距0.8∶1,扫描范围从膈顶至耻骨联合。扫描分三期,为平扫、动脉期和门脉期,对比剂为碘海醇(300mg I/ml)90~100ml,速率3.0~4.0ml/s,肘静脉穿刺建立注药通道,注入对比剂后,靶血管达到100Hu后自动触发扫描获得动脉期图像,之后延迟约25~30s进行门脉期扫描。扫描完成后动脉期所得层厚1.0mm图像传送至GE ADW4.3工作站,应用容积再现(volume rendering, VR)、多平面重建(multi-planar reformation, MPR)、最大密度投影(maximum intensity projection, MIP)、曲面重建(curved planar reformation, CPR)图像进行观察。

3.影像分析及统计学处理

图像由两名高级职称影像医师独立阅片,对24例SIDSMA的患者的MSCT影像资料进行综合分析,观察SMA有无扩张,撕裂的内膜形态,内膜破口位置并测量内膜破口距离肠系膜起始部的距离,显示真、假腔形态及假腔的血栓,明确分支血管受累情况及评估内脏缺血情况。当两名医生诊断有差异时,相互讨论并得出一致性意见。

结 果

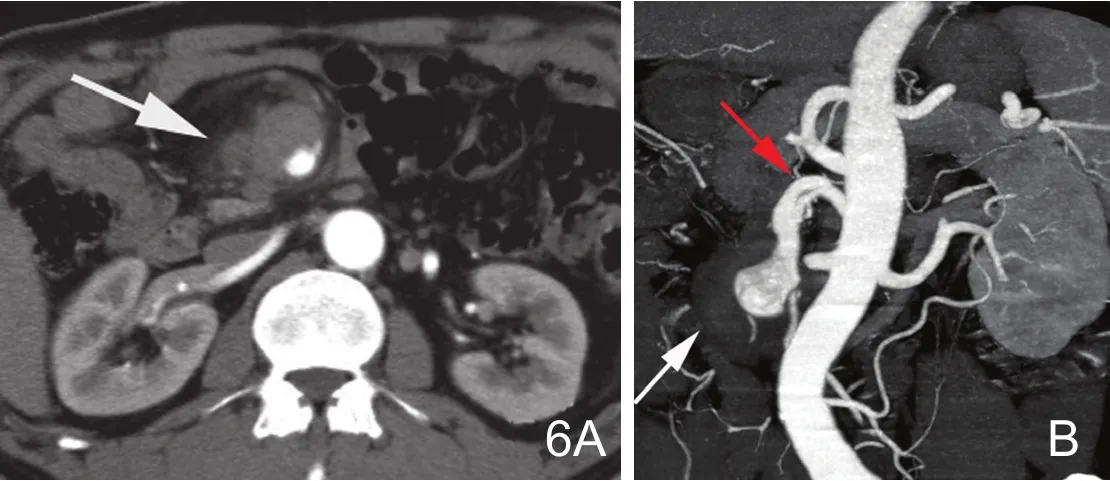

24例患者均显示撕裂的内膜破口(图1),内膜破口距肠系膜起始部距离0.4~4.3cm不等,平均为2.0±0.8cm。17例显示撕裂的内膜(图2)。11例真假腔密度相近(图1, 2),13例真腔密度高于假腔,其中10例假腔有轻度强化,3例假腔内血栓形成,可见环形征及新月形充盈缺损(图3, 4)。4例患者显示SMA分支受累(图5),14例患者SMA周边脂肪密度增高(图6A),20例病变SMA管径有不同程度增粗(图6B,7),其中2例伴SMA动脉瘤形成(图6B),2例病人SMA远端闭塞(图6B)。2例病人局部肠道可见缺血性改变,其中1例肠管局部管壁变薄,轻度积液(图8),另1例肠管管壁增厚积气。

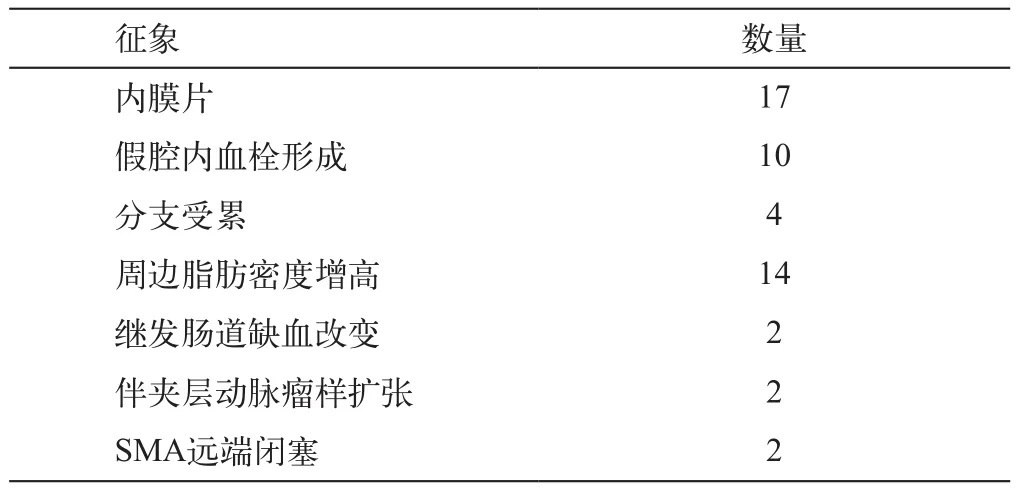

表1 24例SIDSMA患者的CT征象

图1 男性, 68岁, 腹痛,MPR图像清楚显示病变SMA撕裂的内膜破口及真假腔(箭头示)。

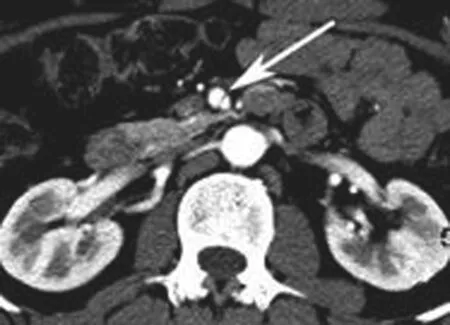

图2 男性 ,48岁, 腹痛,轴位图像清晰地显示撕裂的内膜片(箭头示)。

图3 男性, 53岁, 腹痛,图像假腔呈“新月形”充盈缺损(箭头示)。

图4 男性, 59岁, 腹痛,MPR图像假腔内血栓形成(箭头示)。

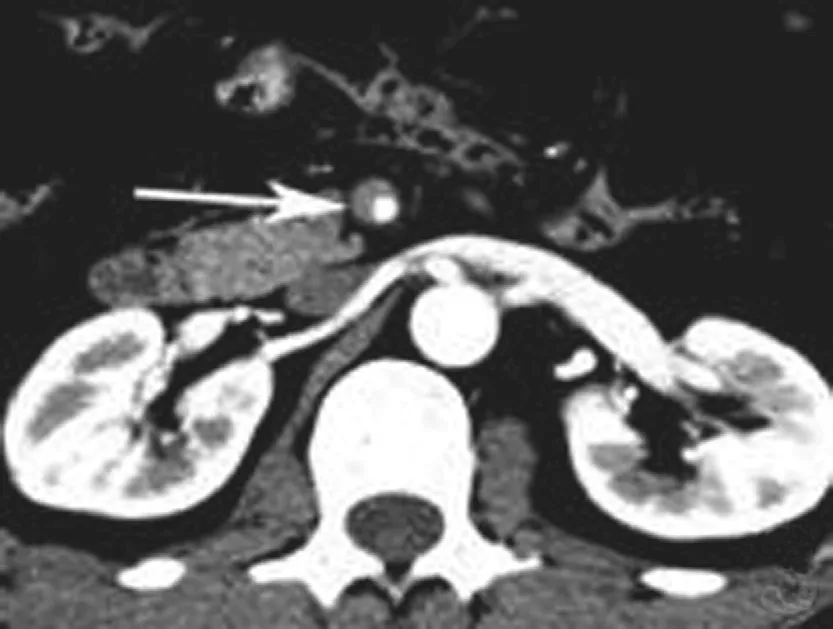

图5 男性, 63岁, 腹痛,清楚显示SMA夹层受累两分支,分别为空肠动脉(白箭头示)和回结肠动脉(红箭头示)。

图6 男性, 52岁, 腹痛 。A.轴位图像病变SMA瘤样增粗,周边系膜密度增高(箭头示)。B.MIP图像病变SMA近端的破口及撕裂的内膜(红色箭头示),SMA瘤样扩张伴远端闭塞及周边大量血栓形成(白箭头示)。

图7 男性, 39岁 ,腹痛,VR图像直观地显示出撕裂的内膜破口及远端破口,轻度增宽的病变SMA血管(箭头示)。

图8 男性, 48岁, 腹痛,SMA夹层病例,空肠壁“纸样”变薄,肠管轻度积液。

讨 论

1.临床及病理学特征

SIDSMA是一种少见的急腹症,表现为剧烈腹部绞痛,往往不伴有腹膜刺激征,症状缺乏特征性,容易被误诊其他类型的急腹症而延误诊治。有报道[3]认为动脉粥样硬化、肌纤维发育不良、中层囊性坏死、内弹力层破坏及腹部外伤等是引起该病的因素。Solis等[4]认为大部分夹层破口位于距SMA开口约1.5~3.0cm的位置,此部位恰好位于胰腺下缘,SMA相对固定部位与游离部位移行处,内膜容易受到血流剪切力的影响,血流通过改变血管内血液的流动状态和血压变化率来增大对血管壁的正应力冲击和壁面剪切力损伤,从而易形成夹层。后者又通过改变血液内部流动状态增大对血管壁应力,进一步造成血管壁损伤,形成恶性循环,直至动脉夹层形成。

本组23例患者为男性,占病例总数95.8%,男性患者占大多数,平均年龄57.3±8.3岁,45岁以上23例,占病例总数的95.8%,为发病高峰年龄。23例患者临床症状为中上腹持续疼痛,1例为慢性腹痛,3例为外伤后入院,4例伴高血压症。D'Ambrosio等[3]总结50例自发性肠系膜上动脉夹层患者,男性患者占88%,平均年龄为55岁,与本组资料相仿。

2.影像学表现及分型

MSCTA有助于SIDSMA的诊断,它不仅简捷、可重复性高,还能清楚显示夹层破口位置、范围、内膜片,显示真、假腔形态及假腔的血栓,明确分支血管病变,能准确地对夹层进行分型,给临床提供有价值的信息。SIDSMA的CT直接征象为动脉期SMA见线样低密度影(撕裂内膜),管腔内有充盈缺损,假腔横断位呈环形或新月形,以新月形居多,后处理重建可充分显示。间接征象为SMA管腔的增粗、周围脂肪间隙模糊及夹层继发肠缺血征象,如肠壁变薄,呈“纸样”改变,管壁增厚水肿积气、积液等征象。Wiesner等[5]认为肠壁的变薄是由于肠壁组织体积和血流量的减少及肌紧张减低造成的,但是肠壁的厚度与病变的严重程度不相关。任小军等[6]认为肠壁的增厚是提示SMA狭窄的重要征象,肠壁缺血时,血管通透性增高,出血黏膜下水肿或出血。本组病例以上CT征象均有显示,其中撕裂内膜破口显示率为100%,夹层破口距离肠系膜上动脉起始部0.4~4.3cm不等,平均2.0±0.8cm,其中18例(75%)病例位于1.6~2.6cm之间。这与Solis等[4]报道的破口距SMA开口约1.5c~3.0cm基本相同。

DSA被认为是诊断SIDSMA的“金标准”,除了可以观察其内膜片、病变长度、管腔狭窄及破口等情况,还可以同时进行介入治疗。但该方法不能直接显示血管管壁及腔内血栓、血肿等情况。

腹部彩色多普勒超声具有无创、操作简单等特点,能发现病变SMA的血流动力学改变,能动态观察肠道的运动、缺血等改变,如小肠壁的增厚和扩张,对诊断有一定帮助,但容易受呼吸运动、肠腔气体的干扰。

目前对于肠系膜上动脉夹层的分型存在争议。Sakamoto等[7]分型:Ⅰ型为假腔有近、远端破口,Ⅱ型为假腔有近端破口,远端无破口,Ⅲ型为假腔内血栓形成,真腔内可见溃疡样病变,Ⅳ型为假腔内完全由血栓占据。Yun等[8]将其分为三型:Ⅰ型为假腔有近、远端破口;Ⅱ型为真腔通畅,假腔无血流;可分为两个亚型,Ⅱa型为假腔无出口,Ⅱb型假腔内血栓形成,常伴真腔狭窄;Ⅲ型为SMA 闭塞。Yun的分型将Sakamoto的Ⅱ型、Ⅲ型合并为一种,Ⅱa相当于Ⅱ型,Ⅱb相当于Ⅲ型。

3.与其他病变的鉴别诊断

SIDSMA需要与以下疾病鉴别:①肠系膜上动脉血栓:肠系膜上动脉血栓多发于老年患者,多发生在动脉粥样硬化的基础上,这类患者常合并弥漫性动脉硬化,如冠状动脉硬化,严重外周动脉疾病和腹主动脉与髂动脉粥样硬化疾病等,病变常位于距SMA 起始4~7cm、大的分支开口处。CT表现[9]平扫为血管内稍高密度影,增强后在强化的血管影内显示为相对较低密度充盈缺损,肠系膜动脉硬化在CT平扫图像上表现为肠系膜动脉壁增厚伴钙化。SIDSMA可见撕裂的内膜,病变多位于距SMA开口1.5~3.0cm处并可见病变SMA周围脂肪间隙模糊及继发肠缺血等征象。②肠系膜上动脉附壁血栓:肠系膜上动脉附壁血栓常见于老年患者,常合并高血压,斑块内出血或表面血栓形成,使血管狭窄加重,动脉壁常伴钙化,CT上附壁血栓常不连续,欠规整,无破口及撕裂内膜显示。③肠系膜上动脉瘤:肠系膜上动脉瘤[10]往往由动脉粥样硬化、先天性动脉肌纤维发育异常、大动脉炎、感染等引起。动脉瘤大多数位于SMA起始部5cm内,呈囊状或梭状,男女发病率为3:2,平扫可见动脉粥样硬化斑块,增强后动脉瘤囊状扩张。

综上所述,SIDSMA为临床少见的急腹症,好发于中老年男性,MSCTA为其诊断及随访的首选方法,能为临床治疗提供准确、详尽的影像资料,并在治疗前后进行有效评估。

[1] Chu SY, Hsu MY, Chen CM, et al. Endovascular repair of spontaneous isolated dissection of the superior mesenteric artery.Clin Radiol, 2012, 67:32-37

[2] Zhang X,Sun Y, Chen Z, et al. Therapeutic regimen options for isolated superior mesenteric artery dissection. Vasc Endovascular Surg, 2012, 46:277-282

[3] D'Ambrosio N, Friedman B, Siegel D, et al. Spontaneous isolated dissection of the celiac artery:CT findings in adults. AJR, 2007,188:506-511

[4] Solis MM, Ranval TJ, McFarland DR, et al. Surgical treatment of superior mesenteric artery dissecting aneurysm and simultaneous celiac artery compression. Ann Vasc Surg, 1993, 7: 457-462

[5] Wiesner W, Khurana B, Ji H, et al. CT of acute bowel ischemia.Radiology, 2003, 226: 635-650

[6] 任小军, 章士正, 董旦君, 等. 小肠缺血性肠病的多层螺旋CT诊断. 中国医学计算机成像杂志, 2007, 13:184-188

[7] Sakamoto I, Ogawa Y, Sueyoshi E, et al.Imgging appearances and management of isolated spontaneous dissection of the superior mesenteric artery. Eur J Radiol, 2007, 64:103-110

[8] Yun WS, Kim YM, Park KB, et al. Clinic and angiographic followup spontaneous isolated of superior mesenteric artery dissection.Eur J Vasc Endovasc Surg, 2009, 37:572-577

[9] 张忠林, 梁长虹, 刘于宝, 等. 肠系膜上动脉病变的64层螺旋CT评价.中国医学计算机成像杂志, 2009, 4:362-365

[10] 王贤明, 刘建新, 黄开伟. 彩色多普勒血流显像诊断肠系膜上动脉瘤1例. 中国医学影像技术, 2011, 27:15