中低位肛门直肠畸形术后排便效果观察

2013-01-03西安市儿童医院普外二科西安710002贾新建

西安市儿童医院普外二科(西安710002) 魏 强 张 生 贾新建 卞 军

先天性肛门直肠畸形是小儿最常见的消化道畸形之一,全世界范围发病率为1/1500~1/5000,我国的发病率为1/2800,约2/3是合并瘘管的低位畸形,部分病例有家族性倾向[1],手术是治疗肛门直肠畸形的主要手段,近年来手术治疗技术有很大提高,但术后仍有排便功能障碍等并发症。本组主要讨论中低位肛门直肠畸形术后的排便功能。

资料与方法

1 临床资料 对2008~2012年在我院因中低位肛门直肠畸形手术的93例患儿进行随访,其中男52例,女41例。对所有患儿的手术年龄、手术方法、术后扩肛情况等相关因素进行回顾性分析。手术年龄3~6个月39例,0.5~1岁37例,1~3岁12例,≥3岁5例。随访时间3月至2年,平均5.8个月,术前诊断肛门闭锁,肛门皮肤瘘12例,直肠会阴瘘39例,直肠前庭瘘25例,直肠阴道瘘4例,会阴前肛门13例。手术方法一期肛门成形术。术后常规扩肛3~6个月。

2 评价方法 通过门诊或电话随访,评价方法为Krickenbeck国际分类标准[2]。Krickenbeck分类根据有无排便的急迫感及控制排便的能力分别记1分和0分,污粪分为三个等级,1级:偶尔(1~2次周)记3分;2级:每天(无社会问题)记2分;3级:每天(有社会问题)记1分。便秘分为三个等级,1级:通过饮食调节可缓解记3分;2级:需缓泻剂记2分;3级:对缓泻剂及饮食调节抵抗记1分。根据分数累加结果分:优(5~7分)良(3~4分)差(0~2分)。

3 统计学处理 本组对所有数据采用SPSS18.0统计软件包进行统计学分析,对数据采用卡方(χ2)检验,以P<0.05为有显著性差异,P<0.05为有极显著性差异。

结 果

1 排便模式 见表1。对于用尿布的婴儿,为了准确了解有无污粪,叮嘱家长注意观察没有正常排便时的情况下患儿肛门口有无大便残留,除外因便秘引起的污粪。3例术后因伤口感染出现部分直肠黏膜回缩,经治疗愈合,所有随访患儿扩肛治疗3~6个月,未出现肛门狭窄及瘘管复发。

表1 不同年龄组患儿术后不同时间排便情况

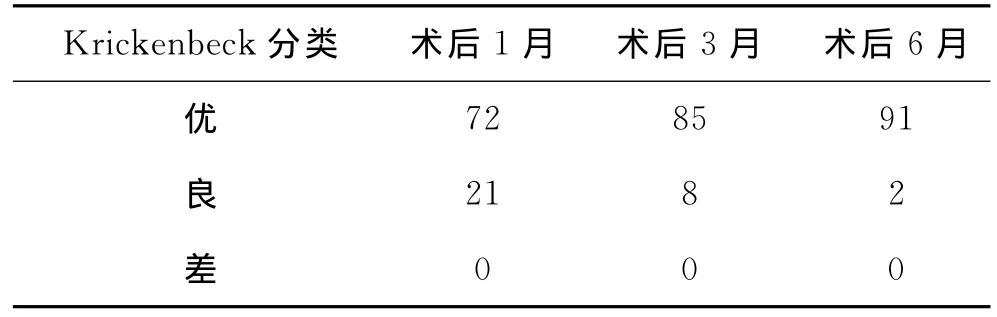

2 术后不同时间效果评价 见表2。中低位肛门直肠畸形术后患儿肛门功能恢复情况良好,污粪情况在术后6个月逐渐恢复,便秘患儿,经饮食治疗、缓泻剂及灌肠等治疗及排便训练后好转。不同年龄组患儿肛门功能随时间推移逐渐好转。术后时间越短,肛门功能障碍越多,时间越长,肛门功能障碍越少。术后6个月,患儿便秘污粪情况明显好转,排便控制功能良好。绝大多数患儿Krickenbeck分类临床评分达到优,达到良2例。

表2 术后根据肛门直肠功能Krickenbeck分类临床评分结果

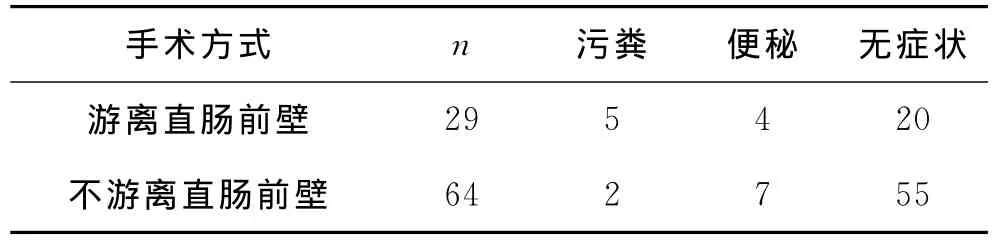

3 手术方式与术后排便功能比较 见表3。所有患儿行会阴肛门成形术。肛门闭锁合并直肠会阴瘘、皮肤瘘、会阴前肛门等,行肛门后切术、不游离直肠前壁。肛门闭锁合并直肠阴道瘘及前庭瘘在正常肛门位置切口、游离直肠盲端、切除瘘管,直肠与肛门皮肤缝合,不切开会阴。中低位肛门直肠畸形术后发生便秘的发生率(11.8%)高于污粪(7.5%),肛门成形术中不游离直肠前壁术后肛门括约肌损伤较轻,污粪的发生率为3.1%,便秘发生率为10.9%,游离直肠前壁术后患儿出现污粪,发生比例为17.2%,便秘发生率为13.8%。游离直肠前壁比不游离直肠前壁术后患儿出现污粪比较有显著性差异(P<0.05),游离直肠前壁出现污粪可能性大。出现便秘比较无显著性差异(P>0.05)。

表3 手术方式与术后排便情况比较(术后3个月)

讨 论

肛门直肠畸形肛门成形术后肛门功能不良不仅影响患儿的心理健康,也对生理发育,社会适应能力产生影响,从而导致生活质量下降[3]。因此肛门直肠畸形肛门成形术后排便功能评价尤为重要。由于评价肛门直肠功能方法多种多样,大多评定内容主要是大便失禁情况,对术后便秘因素考虑较少,如 Wingfied排便功能评分,将排便功能分为4个级别,不失禁、便秘、间断失禁和完全失禁,因而只有4种分值(0分、1分、2分、3分)[4],这种间断分级评估不能反映不同患者术后便秘的严重程度。而中低位肛门直肠畸形术后主要肛门功能障碍为污粪和便秘,且便秘的发生率较污粪高。

正常的排便过程复杂,排便控制主要与直肠肛门部的平滑肌和横纹肌两个系统有关,平滑肌系统包括直肠内肌肉和肛门内括约肌,受直肠神经支配,后者主要包括耻骨直肠肌和肛门外括约肌,受躯体神经支配。这两个系统的完整与否是肛门直肠畸形术后能否获得良好排便控制关键因素,外括约肌是单独发育的与肛门直肠畸形尤其是中低位畸形无关,外括约肌大多发育良好的。而肛门内括约肌的发育程度与畸形类型有关,位置越低发育越好。先天性肛门直肠畸形术后最常见并发症排便控制不良,如便失禁、污粪、便失禁。中低位肛门直肠畸形术后排便功能,肛门闭锁位置较低,内括约肌发育较好,术后出现便失禁及便秘,污便发生率较低,术后6个月Krickenbeck分类临床评分91例达到优,术后1年,排便功能全恢复正常,而比高位术后出现排便控制不良发生率达10%~75%[5,6]明显要低。

对接受随访的65例患儿术后排便情况观察发现,在术后6个月后排便功能大部分恢复正常,仅有2例仍有污粪,6例便秘。2例污粪为肛门闭锁,直肠阴道瘘,闭锁位置较高,与肛门内括约肌发育不良和手术中横断瘘管时损伤内括约肌有关。术后6例出现便秘,考虑为手术中过多保留了闭锁直肠末端。因这种闭锁直肠末端神经节密度减低,可直接影响肛门功能[7],肛门直肠畸形的直肠盲端和瘘管具有内括约肌样结构,术中尽量保留直肠盲端和瘘管,可减少术后便失禁的发生[8]。故手术过程中切除直肠远端及瘘管神经节细胞密度低的组织,还要尽量保留直肠盲端和瘘管的内括约肌结构不被损伤,才能保证术后肛门良好排便功能。

中低位肛门直肠畸形术后肛门功能障碍主要为便秘和污粪,相对于畸形位置较低的肛门闭锁合并直肠会阴瘘、皮肤瘘、会阴前肛门等,术后肛门功能障碍主要为便秘,分析原因为无肛会阴瘘大部分仅做肛门后切术,保留瘘管组织,这部分瘘管神经节细胞在数量上及质量上均较正常人差,且发病率较肛门闭锁合并直肠阴道瘘及前庭瘘高,术后出现便秘比率较污粪大。而无肛前庭瘘、阴道瘘患儿要在正常肛门位置做一个新肛门,新成形肛门术后污粪较便秘发生率较高,可能为肛门闭锁位置较高,多数属于中位畸形,内括约肌发育较差,神经节细胞密度低,且手术游离直肠全层,损伤直肠内括约肌。与不游离直肠前壁的肛门成形术术后便秘比较无显著性差异,和直肠末端的神经节细胞发育较差有关。但随时间延长,多数患儿便秘及污粪情况好转,新肛门功能逐渐恢复,主要与以下情况有关:直肠末端原来发育差或分布少的神经节细胞逐渐发育成熟,直肠末端内括约肌进一步发育。通过排便训练及饮食调节,肛门功能训练,排便功能障碍逐渐恢复。直肠末端保留发育差的神经节细胞,术后坚持扩肛,可缓解便秘。

对肛门直肠畸形术后随访研究,有助于对本病手术方法的改进,术后并发症的预防及治疗,以提高患儿术后生活质量。

[1] 梁 娟,王艳萍,代 礼,等.中国人直肠肛门畸形1262例分析[J].中华小儿外科杂志,1999,20(1):9-11.

[2] Holschneider A,Hutson J,pena A,et al.Preliminary report on the international conference for the development of standards for the treatment of anorectal malformations[J].J Pediatr Surg,2005,40(10):1521-1526.

[3] Hassink EAM,Rieu PNMA,Brugman ATM,et al.Quality oflife operatively corrected high anorectal aged malformation:A longterm follow-up study of patients aged 18years and olders[J].J Pediatr Surg,1994,29(9):773-776.

[4] Hettiarachchi M,Garcea G,Souzu NM,et al.Evalluation of dgsfunction following reconstruction of an anorectal anomaly[J].Pediatr Surg Int,2002,18(7):405-409.

[5] Gariepy CE,Mousa H.Clinical management of motility disorders in children[J].Semin Pediatr Surg,2009,18(4):224-238.

[6] Levitt MA,Kant A,pena A.The morbidity of constipation in patients with anorectal manlformations[J].J Pediatr Surg,2010,45(6):1228-1233.

[7] Mauricio M,Martins JL,Meyer KF,et al.Study of ganglion cells in the terminal bowel of rats with anorectal malformations[J].Acta Cir Bras,2007,22(6):441-445.

[8] 李 正.肛门畸形外括约肌改变及临床意义[J].中华小儿外科杂志,1999,20(1):49-50.