达响水库库区工程地质问题分析

2012-12-31袁增辉

摘 要:对达响水库库区的工程地质条件和水文地质条件进行了分析,论证了水库库区地质环境和条件,指出了库区现有的物理地质现象及可能存在的地质问题,为水库设计提供了地质依据。

关键词:达响水库 断层及特征 节理裂隙 山间沟谷型

中图分类号:TV62 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)12(a)-0032-02

1 工程概况

达响水库位于广西省武鸣县右江上游武鸣河一级支流的两江河干流上,距武鸣县城约45 km,是一座以灌溉为主、结合发电并兼顾下游防洪等综合利用的中型水利枢纽工程。水库控制流域面积38.0 km2,总库容1880万m3。

2 地形地貌

达响水库地处大明山西侧,属低山丘陵地形地貌。总体地势东高西低。大明山总体为西北~东南走向,库区山体多呈东西走向,分布在两江河两岸,山坡地表植被茂盛。高程一般300~380 m,最大高程525 m。河床两侧多形成陡壁,一般高度50~70 m。

库区河床近似“U”型河谷,两岸不对称。由于河流下切和侧向侵蚀作用,左岸大部山体陡立,右岸山体相对较平缓。河流总体流向为从东到西,河流坡降约20‰,河床总宽度50~100 m,其中现代河床宽度20~30 m。河床两侧分布较窄的河漫滩,零星分布有一级堆积阶地。河床地表遍布漂石,一般块径30~50 cm,最大块径超过200 cm。

3 地层岩性

区域内分布为沉积岩;河谷及两侧山体坡脚则多分布松散沉积物。

3.1 沉积岩

(1)寒武系(∈):分布于库区东部;中低山地貌;基岩沿河两岸连续出露,形成陡峻岩体。

主要岩性为砂岩、页岩夹泥灰岩及白云岩透镜体;砂岩灰~浅灰色,细粒致密结构,中厚层夹巨层状构造,节理裂隙普遍发育,闭合节理裂隙多形成密集带;岩石普遍轻微蚀变,断口面见呈点状黄铁矿分布,其风化面残留着氧化后峰窝状小空洞。

页岩呈灰~灰绿色,致密结构,薄层状构造,层理清晰,交错层理发育,沿走向多褶皱;页岩层间夹多层薄层状深灰色泥灰岩及灰白色白云岩透镜体。

砂岩、页岩的厚度比约为5∶2,页岩岩层可见厚度10~15 m。

(2)泥盆系下统莲花山组(D1L)。

分布于中坝址至渡假村之间河两岸,渡假村至仙居电站右岸。

渡假村至上坝址沿河两岸基岩连续出露;主要岩性为浅灰~灰色、弱风化、中厚层~薄层状砂岩,致密结构,层状构造,层理清晰,产状稳定。

右岸近山顶有厚约1.4~1.6 m含砾砂岩,砾石主要成份石英岩、砂岩、砾岩等,砾径1~5 cm,砾石顺层排列,硅钙质胶结性。

与下伏寒武系地层接触关系:右岸山坡小路上为断层接触,左岸岸边为角度不整合接触。

(3)泥盆系下统那高岭组(D1n)。

分布于下坝址上游两岸,右岸岸边露头连续,左岸出露极差。

岩性为浅黄~灰白色,薄~中厚层砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩。受断层影响,岩层破碎,层理不清,形成断层陡崖;岩层含方状黄铁矿晶体,风化后残留下大小不一的空洞。

与下伏莲花山组地层为断层接触。

(4)泥盆系中统郁江组(D2y)。

分布于下坝址河床两岸,右岸出露较好,左岸极差。

主要岩性为灰~浅灰色、弱风化、中薄层状砂岩夹少量泥岩,致密结构,层理清楚,单层厚度5~15 cm。

与下伏那高岭组地层为整合接触。

3.2 第四系松散层

(1)全新统冲洪积(al+plQ4):岩性为卵(砾)石及漂石层,颜色较杂,湿~饱和,密实,卵砾石含量80%以上,粒径一般10~30 cm,部分粒径大于150 cm,呈次圆~圆状,磨圆好,成份以砂岩、粉砂岩及少量火成岩,砂为中粗砂,主要分布于现代河床。

(2)全新统坡残积物(dl+elQ4):岩性为含壤土碎石,灰黄色为主,碎石含量50%~60%,块径10~30 cm,部分块径大于50 cm棱角状为主,成分以砂岩为主,主要分布在坡脚。

4 地质构造

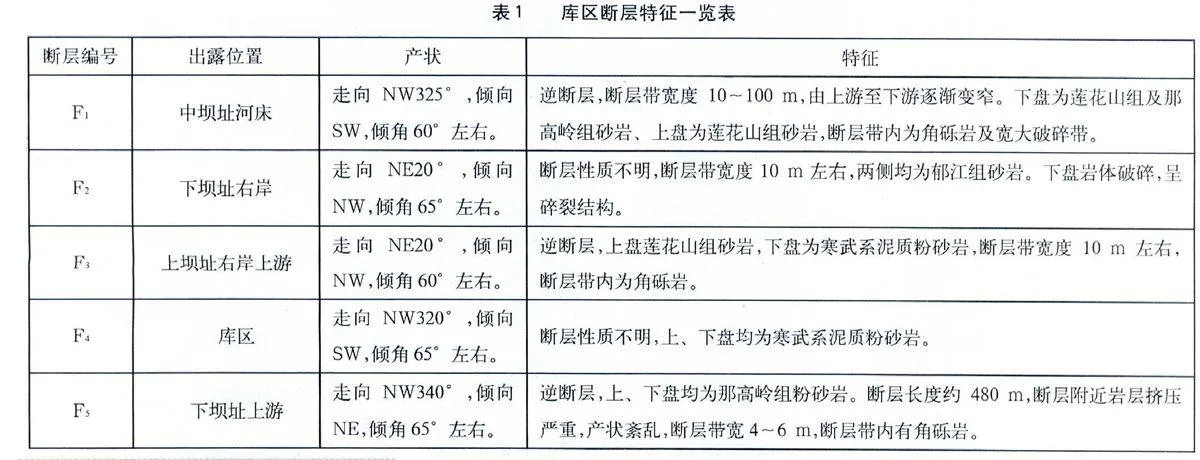

根据工程地质测绘和钻探资料综合分析,库区及坝址区内主要发育5条断层,断层特征详见表1。

5 水文地质条件

武鸣县地处亚热带季风区,气候温和,雨量充沛,年平均气温21.7 ℃,年平均日照时数1660 h,年平均降雨量1300 mm。

地下水分为三种类型:第四系孔隙潜水、基岩裂隙水及构造裂隙水。

(1)第四系孔隙潜水:主要含水层为分布于沟谷内的卵(砾)石层,厚度一般4.5~11 m。地下水埋深一般0.5~2 m,随远离河床埋深增大。地下水受上游渗流、河水以及侧向基岩裂隙水补给。

(2)基岩裂隙水:以基岩的节理裂隙及风化裂隙为赋存空间,主要接受大气降水补给,顺坡向排向河床及库盆。受季节及大气降水影响。在雨季可见岩体表层的部分裂隙有水流渗出,雨停即止。

(3)构造裂隙水:在基岩构造发育部位赋存,主要受大气降水影响,主要分布在断层及节理裂隙发育的破碎带等部位,富水性较差。

6 物理地质现象

库区两岸山体长期受河流切割,多形成陡壁,山体表层局部岩体较为破碎,易造成局部山体失稳,产生塌落,一般坍塌方量不大;河床右岸岩性含砂或土块石,块径一般0.5~1.0 m,为裂隙崩塌和坡积混合物,坡度35°~40°,结构疏松,稳定性差,遭水浸泡易坍塌下滑。

7 库区工程地质问题

7.1 库区渗漏

达响水库为山间沟谷型水库,库区总体呈弯曲带状,除在近坝址区有两个相联的较大的宽阔地形外,大部为坡陡流急的峡谷。河床切割较深,河床最窄处不足50 m,两岸山体浑厚。

近坝址区两岸为泥盆系砂岩,库区大部为寒武系泥质粉砂岩、砂岩、页岩及夹有泥灰岩、白云岩等,之间中断了奥陶、志留两系地层。泥盆系地层与寒武系地层之间为角度不整合或断层接触,形成了厚达10 m的断层带或沉积物,这层断层带或沉积物中含铁锰较多,易风化和漏水。

7.2 库岸稳定

水库蓄水后,水位上升引起库岸岩土体的湿化和物理、力学性质的改变,从而大大降低了其抗剪强度及自稳能力,易于形成库岸坍塌。组成库岸的岩土类型和性质是决定水库塌岸速度和宽度的主要因素,岩土体坚硬程度、库岸地质构造、软弱结构面的产状及组合关系都对库岸稳定影响巨大。另外,库水位的变化幅度和波浪作用也是影响水库塌岸的重要因素。

达响水库库岸多为岩质岸坡,岩性主要为砂岩,岩层走向与河床走向交角一般较大,并倾向下游,岩体多呈层状、块状,岸边顺河构造不发育,节理裂隙大部轻度发育,局部中等~较发育,未发现大规模不稳定岩体分布,岸坡整体稳定性较好。

7.3 水库淤积

库区所处两江河属于山区河流,河流坡降较大,沟谷切割较为剧烈,但库岸主要是岩体组成,仅局部地段存在第四系松散堆积物,两岸植被较好,固体径流来源并不丰富,第四系松散堆积物和局部岸边不稳定岩体可能会在库水的作用下发生坍塌,造成水库淤积,但方量不大。库区的淤积物将以推移质粗颗粒为主,悬移质细颗粒较少。

7.4 库区浸没

水库蓄水后,如果库区周围地下水相应雍高而接近或高出地面,会导致地面沼泽化而造成浸没。库区周围地面高程和起伏变化是决定能否产生浸没及其浸没范围的主要因素,另外地层岩性及其周边的水文地质条件也是影响浸没的重要因素。

达响水库蓄水后,坝下泄(漏)水通过河床卵石层排泄,卵石层具强透水性,因而水库下游不会发生浸没问题。

达响水库属峡谷型水库,两岸山体坡度较陡,两岸山体绵延浑厚,岩体透水性微弱,不会通过渗透造成邻谷浸没。

库区两岸地表大部基岩裸露,正常蓄水位以上覆盖层岩性为坡残积的含壤土碎石或含碎石壤土,故发生浸没的可能性不大。

7.5 水库诱发地震

依据国内外目前对于水库诱发地震的机理分析,在岩体储备有高应变能地区建库,水库蓄水后容易造成库区岩体应力状态的改变,引起应力集中,当应力集中到一定程度的时候,应力释放就容易激发库区地震。水库诱发地震多发生在构造相对活动区,特别是与近期活动断层有关;另外,复杂的水文地质条件常易引起局部流体动力异常,使岩体失稳,产生地震。

达响水库库区及坝址区分布的断层活动性不明显,第四纪以来均未有活性迹象,库区内未发现大的活动断裂带或较深的裂隙带。根据国家地震局分析预报中心公布的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)划分,工程区地震基本烈度为Ⅵ度区, 为基本稳定区。不具备诱发地震的主要因素。

另外,水库诱发地震与坝高及库容密切相关,而且受水位涨落的影响。现有资料表明,震级大于5级的地震均发生在坝高超过100 m、库容超过10亿m3大(I)型水库中。达响水库坝高70 m,库容1880万m3,因而认为发生5级以上水库诱发地震的可能性较小。

参考文献

[1]吕建文.申村水库库区工程地质条件评价[J].科技情报开发与经济,2009(4).