中小学生网络词汇使用状况调查

2012-12-31侯明午许金玲刘艳春

侯明午 许金玲 刘艳春

(1中国传媒大学 文学院,北京 100024;2中南民族大学 文学与新闻传播学院,湖北 武汉 430074)

一、引言

随着上世纪末计算机技术的发展和互联网的兴起,整个世界逐渐被网络联系起来。进入21世纪后,网络作为“第四媒体”迅速崛起,逐渐成为越来越多人工作、生活中必不可少的交际平台。根据2011年7月19日中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《中国互联网络发展状况统计报告》(下简称《报告》)公布的数据,截至2011年6月底,中国网民规模已达4.85亿,互联网普及率已攀升至36.2%。

在互联网络的特殊环境下,一系列极具特色的交际手段相继涌现出来。从最初的论坛,到后来的即时交流工具,再到近来兴起的博客和微博,人们通过网络进行交际的手段逐渐多样化。新的交际手段的诞生也逐渐开始影响我们的语言生活,由网络技术词语、网络文化词语和网络聊天词语形成的一批网络词语逐渐流行开来。

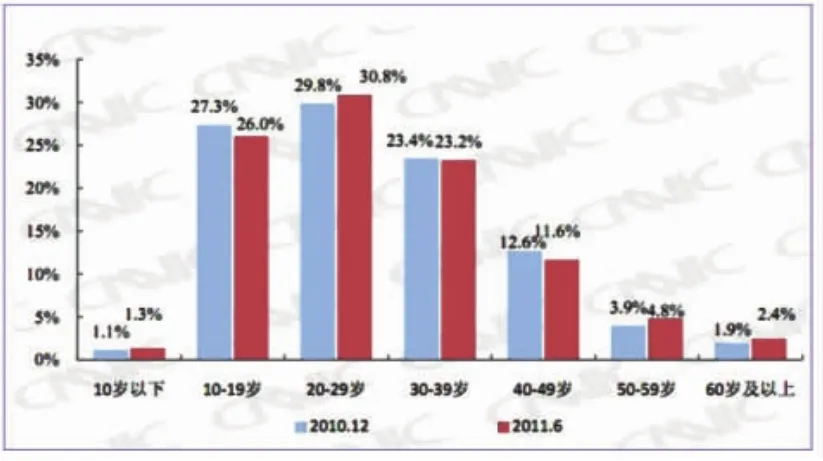

图1

《报告》的数据显示,我国网民的年龄结构中,有26%是10至19岁的未成年群体(见图1)。位于这个年龄段的青少年,基本都是中小学的在校生,他们是我国网民的重要组成部分,同时也比较容易受到网络语言的影响。近几年来,各地相继出现学生使用网络语言“考倒”老师的情况。面对这种情况,一些学者开始关心网络语言对中小学生语文教育的影响。如陈梅(2005)通过对比区分中学生网上网下的语言使用为语言教育中的一些问题提供了解决思路;王炎龙、邓倩(2008)通过研究未成年人接触网络媒介的行为以及网络语言的认知分析,对网络语言的传播和未成年人的网络素养进行了探索;刘鹏建(2009)通过调查的方式研究了网络语言的产生传播机制及可能造成的影响;桑宁(2010)则调查了学生、教师和家长等不同群体对网络语言的态度。有关网络词汇对中小学生语文教学的影响和不同群体对网络词汇的态度的有关研究还有很多,不过目前对网络如何影响学生网络词汇的学习和使用的研究还很少,对不同年级、不同性别的学生之间的对比研究尚未涉及。本文通过对内蒙古赤峰市和湖北省黄冈市共六所中小学的600多名学生进行问卷调查,以更加客观的数据分析指标和计量方法,考察当前我国中小学生网络词汇的使用状况,对其网络词汇的学习、使用的相关影响因素也进行了探讨和分析。

二、问卷指标与设计方法

本次调查以问卷方式进行,调查对象包括小学生与中学生,年龄在12岁至17岁之间。学生来自于中等城市,具有一定的代表性。调查共涉及10个班级(其中小学4个、初中3个、高中3个),发放问卷共计652份,所有问卷均现场发放,现场回收,最后得到有效试卷638份,回收率97.8%。问卷除包含年级、年龄、性别、上网频率、上网用途等问题外,其余主要内容是为113个网络词语打分。打分分为三级:认识且使用过,计2分;认识但未用过,计1分;从未见过或不知其义,计0分。考察指标与设计方法如下:

(一)习得和使用。

“习得”这个词在语言学界有很多定义,我们这里使用的“习得”与“使用”是相对的,习得是学习理解某一类词汇,使用则是在习得的基础上对这一类词汇的实际应用。“习得”和“使用”的概念通常被用在方言研究中,用来考察一类词汇在群体中的影响情况。我们认为,群体在习得一类词汇时,往往有一个从习得到使用的过程,这一点在网络语言中极为合适,因为网络语言的形式和内容都比较新颖,这种新颖感也可以理解为陌生感,它并不是所有人都会的,也不能应用到所有场合中,所以网络词汇中习得和使用的区分比较明显。我们认为,群体使用率较高,说明该类词汇在这个群体中具有活力;如果习得率高但是使用率低,说明该类词汇在这个群体中并未得到广泛使用,缺乏实际应用。在调查中,我们为每个词都设置了三个级别,分别是未习得(0分)、习得(1分)和使用(2分)。

“习得”和“使用”可以用来考察一个人使用网络词汇的情况,也可以考察词被使用的情况,这在我们的数据统计中分别是得分矩阵的行和列。

(二)习得使用状况的期望。

一般调查均采用平均值表示整体状态,我们这里采用期望值作为评价参考。我们从动态的视角考察网络词汇在群体中的习得使用情况,认为群体成员遇到的每个网络词语是随机的,我们把调查问卷中的每个词作为进行最大似然估计的样本,采用期望值作为我们考察群体成员习得使用网络词汇的指标。由于我们采用0、1、2三个值进行打分,因此平均期望会落在0到2之间。我们认为,平均期望越接近0,该群体习得网络词汇的水平越低;平均期望越接近1,该群体习得网络词汇的程度越高;平均期望越接近2,该群体使用网络词汇的程度越高。

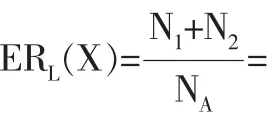

(X:被调查词或被调查对象,NA:X的数据总项数,N0:得分为0的项数,N1:得分为1的项数,N2:得分为2的项数)

(三)习得率和使用率。

三、统计结果与相关分析

(一)学生整体习得状况良好,但内部差异较大;被习得的网络词汇活力较强。

我们利用平均期望值、习得率、使用率和习得使用率来评估整体状况。

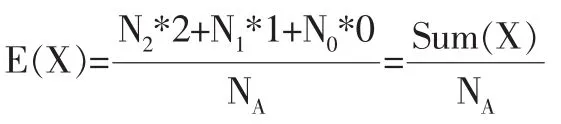

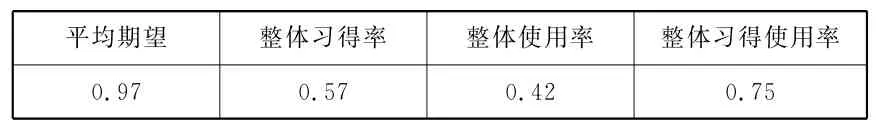

表1

从表1可以看出群体使用网络词语的整体状况接近1,说明中小学生群体远没有广泛使用网络词汇,但是习得情况良好。而整体习得率仅为0.57,虽然整体习得情况较好,但内部差异很大,说明网络词汇仅被一部分学生很好地掌握;整体习得使用率为0.75,说明网络词汇在习得后,被应用的机会很多,反映了网络词汇充沛的活力。

(二)学生对网络词汇的习得和使用状况与年级层级基本呈正向相关关系。

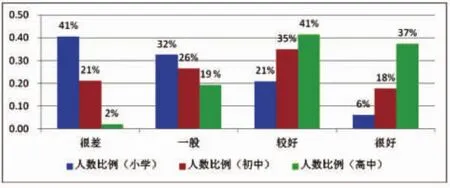

我们根据平均期望将网络词汇的使用情况分为四个层次:很差(0≤E(X)〈0.5)、一般(0.5≤E(X)〈1.0)、较好(1.0≤E(X)〈1.5)、很好(1.5≤E(X)≤2)。并据此分年级进行对比,如图2:

图2

由图2可见,在小学、初中、高中三个年级层级中,学生所处的年级层级越高,网络词汇的习得和使用越好。在“很差”这一使用层次中,小学生最多(41%),初中生居间(21%),高中生最少(2%)。在“较好”与“很好”层次中,小学生最低(分别为21%和6%),初中生居中间(分别为35%和18%),高中生最高(分别为41%和37%),78%的学生都在“较好”的层次以上。

(三)学生积极使用网络词汇,习得方式并非仅通过网上,但上网越频繁,网络词汇的习得率和使用率越高。

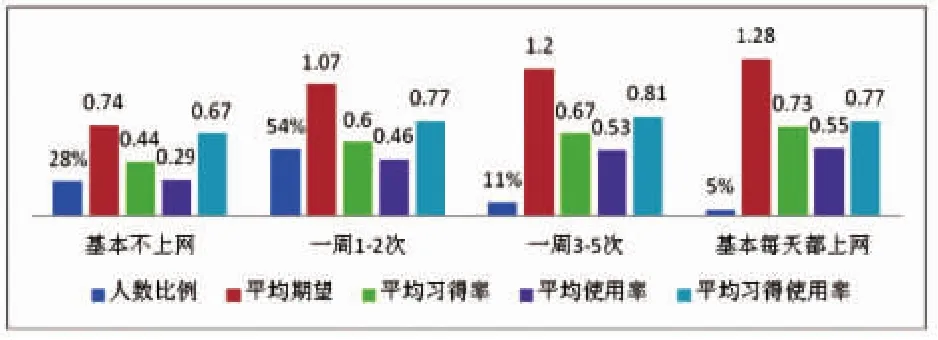

图3

由图3可知,中小学生由于课业负担较重,用在网络上的时间较少,82%的学生每周上网次数少于两次,其中28%的学生基本不上网,经常上网的学生仅占5%。

学生的上网频率与其网络词汇的习得使用率直接相关,上网频次越多,网络词汇的习得使用率越高。基本不上网的学生其网络词汇的习得使用率并非是0,而分别是:习得率0.44、使用率0.29、习得使用率0.67,这说明学生习得网络词汇并非仅能通过网络,同时也说明网络语言在网下照样有较强的传播力度。

以每周1-2次及以上的频率接触网络,学生的网络词汇使用的期望就可以达到1以上的“较好”层次。这说明,合理适度地给予学生上网的机会,可以很好地提高学生的网络词汇习得使用水平。此外,上网频率的增加也会提高学生网络词汇的习得率和使用率,但是对习得使用率的影响却很小,基本在0.67到0.81的区间内浮动。较高的稳定的习得使用率反映了学生群体对网络词汇使用的积极态度。

(四)视频、聊天和游戏等娱乐活动是影响网络词汇使用的主要因素。

为了考查学生上网用途对网络词汇习得的影响,我们在问卷中设置了调查上网用途的多项选择题,涵盖学习、娱乐、社交、购物等。调查结果整体分布如图4:

图4

从图4我们可知,中小学生上网的主要目的是游戏、聊天、观看视频和学习。但是统计发现,利用网络学习的调查对象的期望值最低,可见上网学习不容易提升学生的网络词汇能力。而与之相比,游戏、聊天和观看视频等娱乐活动对网络词汇期望值影响最大。如表2:

表2

5.伴随年级层级的提高,女生对网络词汇的掌握更好,但是使用却比较保守。

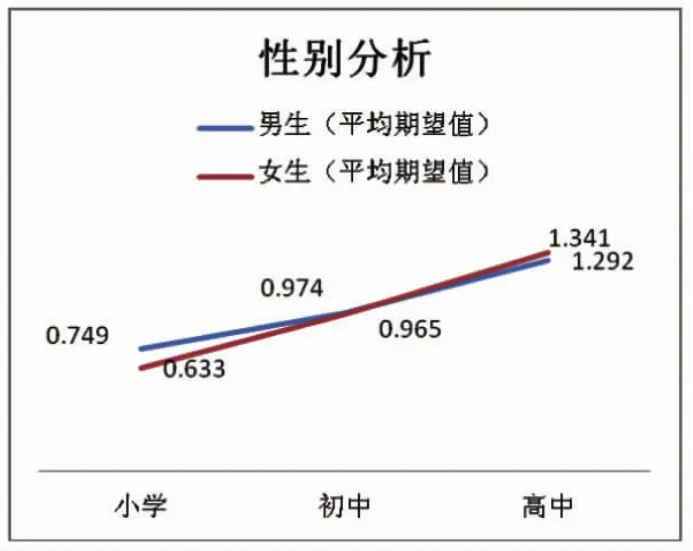

为了侦测性别对学生网络词汇使用状况的影响,我们得到了不同性别整体和分小学、初中、高中的期望值,见图5。

图5

从图5可以发现,男生和女生在整体期望值上差异不大,男生和女生的网络词汇使用水平从小学到高中都是呈逐渐增长趋势,但是女生的期望值增长的幅度更大。小学和初中阶段,女生的使用状况略差于男生,高中阶段则略好于男生。2003年SRI对虚拟社区的研究发现,女性等弱势群体更乐于参与网络生活,在网络中寻找支持和鼓励。本次调查发现,随着年级层级的增长,女生网络词汇的期望水平逐渐超越男生,印证了女性更积极参与网络生活的说法。同时我们也发现,男生在网络词汇的习得使用率为0.81,而女生的习得使用率仅为0.65,这说明,男生在使用网络词汇上更加积极。Kendall和Tannen(2001)认为,与男性相比,女性更具有身份意识,使用标准语言有助于她们提高自己的社会地位,所以女性在语言使用上更加规范。也许在网络语言饱受争议的情况下,女性出于语言规范的这种本能倾向,对网络词汇的使用趋于保守。

四、结语

通过调查发现,平时的词汇积累、上网频率和上网用途会很大程度地影响中小学生网络词汇的习得。上网频率越高、上网用途越丰富,其网络词汇的习得状况越好。使用者的性别和网络词语本身的特性会影响学生对网络词汇的使用。女生受到与性别有关的社会因素的影响,对网络词汇呈现出习得积极但使用保守的特点,这个特点会随着年龄增长、社会身份地位的日渐成型与男生区分开来。对网络词汇较高的习得使用率反映了中小学生群体对网络词汇使用的普遍的积极态度。学生本身的认知能力和追求个性的偏好都使得他们更乐于接受和使用建立在已有认知基础上的网络词语。

深入理解影响网络词汇习得和使用的诸多要素有助于我们引导学生正确地理解和掌握网络词汇。我们本次实地调查的最大感受是,学生对网络的参与程度、对网络词汇的理解和使用状况超乎预期。不过,从调查数据我们发现,学生对网络词汇的掌握不全面。考虑到最近出现了很多关于网络语言影响语文教育的问题,我们认为,这并不意味着网络词汇已经对语文教学和汉语规范化造成了极为严重的影响。网络语言大多具有言简意赅、生动形象的特点,既容易流行,又符合年轻人最求个性的心理,加之网络生活在人们生活中的地位逐渐凸显,其流行是不可避免的。面对网络语言对语言规范化的影响,我们应当本着“取其精华、去其糟粕”的原则丰富现代汉语。从语文教育的角度来看,不应对学生使用网络语言感到恐惧,而应该主动接触和理解网络语言,并要提高学生的鉴别能力,教他们学会在合适的场合使用合适的语言形式。

[1]Kendall,Tannen.Discourse and Gender.Handbook of discourse analysis[M].Oxford:Blackwell Publishers,2001.

[2]Maria C.Papadakis.Compter-Mediated Communities:The Implication of Information,Communication,and Computational Technologies for Creating Community Online[R].SRI International,2003.

[3]陈梅.网络语言影响中学生语用情况的调查及研究[D].武汉:华中师范大学,2005.

[4]陈娴.网络语言考察[D].南京:南京师范大学,2007.

[5]刘朋建.网络语言调查研究[D].武汉:华中师范大学,2009.

[6]桑宁.中学生使用网络语言的调查报告[J].文教资料:2010年8月号下旬刊:36-38.

[7]申莉.网络词语研究[D].武汉:华中师范大学,2007年.

[8]王炎龙,邓倩.网络语言传播与未成年人网络素养[J].新闻界:2008年第3期:29-32.

[9]于根元.网络语言概说[M].北京:中国经济出版社,2002.

[10]于根元.中国网络语言词典[M].北京:中国经济出版社,2002.

[11]中国网络信息中心.中国互联网络发展状况统计报告[R].北京,2011年7月.