毛乌素沙漠里的创业者

2012-12-31何晶通讯员庞海运李游

本刊记者 何晶 通讯员 庞海运 李游

2004年,内蒙古毛乌素沙漠,有一群沂蒙革命老区的山东人来到这里,在干燥荒凉的土地上,从无到有,以惊人的毅力建起了一座高标准、现代化、生态化的崭新矿井。这就是位于内蒙古自治区鄂托克前旗上海庙镇,宁东—上海庙国家级能源化工基地内的上海庙矿区。

走进矿区,你会惊奇地发现,这里宛如沙漠中的一片绿洲,完全打破了人们对矿区原本枯燥乏味的预想。

内蒙古上海庙矿业有限责任公司,由中国双维投资公司与山东能源临沂矿业集团共同出资组建。它是第一家进驻上海庙能源化工基地的国有特大型企业,承担着开发建设上海庙矿区和推动上海庙能源化工基地发展的重任。

公司设计建设的年产300万吨的榆树井煤矿,已于2010年7月1日联合试运转;设计年产400万吨的新上海一号煤矿和设计年产600万吨的鹰骏三号矿井,以及预算投资近百亿元的煤炭转化项目已经纳入企业五年发展规划,一个全新的能源化工集团正在荒漠崛起。

攻克“软岩”世界性难题

榆树井煤矿坐落在内蒙古毛乌素沙漠西南边缘,在艰苦的自然环境下,建设者们不得不面对井下特殊的地质条件——软岩。软岩是上海庙矿区主要的岩石特性,其施工压力大、速度慢、成本高、建设周期长。喷涌的地下水、塌陷的地表、变形的巷道……矿区复杂的地质条件无不挑战着建设者的智慧和意志。

软岩巷道的支护问题一直是困扰我国乃至世界煤矿生产建设的主要难题之一,位于高水平应力带的软岩支护问题更是难上加难。为此,上海庙矿业公司榆树井煤矿特别成立了一个大学生创新创效攻关组——榆树井煤矿大学生软岩支护研究课题小组。课题小组采取了“技术、业务、一线”三位一体团队机制,充分调动大学生热爱矿山、建功立业的积极性,利用自身扎实的专业知识,深入现场,测量数据,积累资料,一边学习理论知识,一边向专业人员和一线工人请教,为解决软岩支护难题掌握了第一手资料。

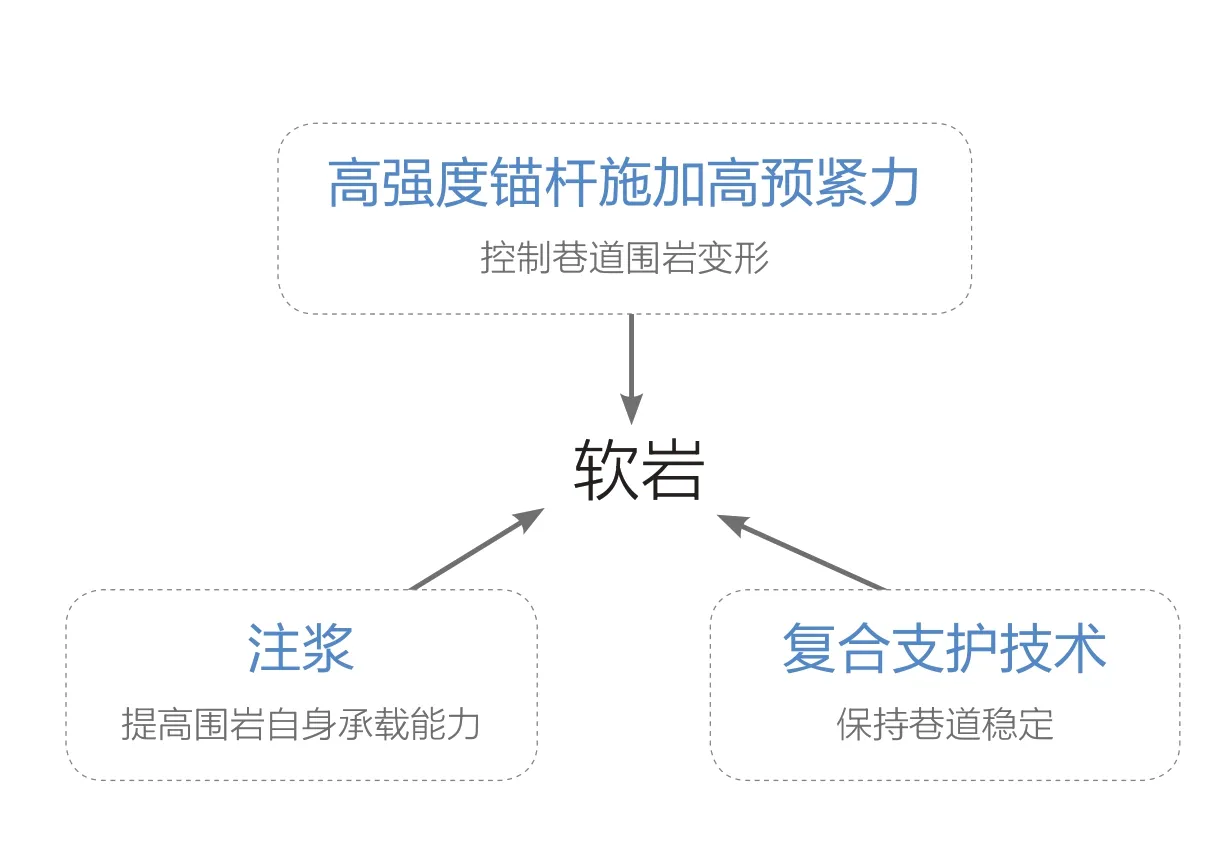

同时,公司还借鉴国内外类似地质条件矿井的先进支护与防治水经验,多次组织专家论证,摒弃了周边矿井普遍采用的“斜井+立井”混合开拓方式,在上海庙矿区首次采用了立井开拓方式,有效避免了沙漠流沙层突水、管涌、地面塌陷等因素对施工进度的影响。本着“治软先治水,治压先治底”的原则,施工中以改善围岩自身支撑能力为主,实施“让抗结合、刚柔并济”的支护手段,制定出矿区软岩巷道支护方案。利用高强度锚杆施加高预紧力,以控制巷道围岩变形,实施注浆以提高围岩自身承载能力,同时采用复合支护技术保持巷道稳定,最终探索出一套独特的“战术”,制伏了软岩。

经过29个月的艰苦奋战,榆树井煤矿终于在2010年7月1日迎来了矿井联合试运转。

好事多磨。首采11801工作面在试采后,工作面出水、顶底板突然来压、突沙、堵仓淤堵等困难接踵而来,工作面推进速度十分缓慢。试生产之后半年内,整个工作面仅推进了80米,生产原煤10万吨。2010年10月,工作面顶板涌水量每小时由30立方米突然增至120立方米,将溜槽内的煤泥冲至溜尾,11801轨道顺槽严重堵塞,巷高最低处仅0.5米。这座年设计能力300万吨的矿井该怎么办?

2010年10月21日,山东能源临矿集团派出以各矿采掘区长组成的攻关组来到榆树井煤矿,协助解决工作面推进难题。通过采取改变支护方式,改善了采煤面条件;加大对综采设备的维修力度,保证设备正常运转;加大对煤仓堵塞的处理力度,保证了原煤运输系统畅通;同时加强了对原煤洗选环节的控制和技术改造。

就这样,他们逐步走出困境。2011年3月,工作面恢复正常生产,4月,第一列原煤发往山东,6月,选煤厂日入洗原煤达到8000吨。

今年以来,榆树井矿不断进行技术创新,11502工作面尝试采用双采煤机回采,获得成功,这在全国尚属首例。4月,榆树井煤矿产量接连刷新纪录。自4月15日榆树井煤矿煤炭日产突破万吨以来,至5月15日,已累计生产原煤30余万吨,日均产量突破1万吨。

数字化管理

“高科技”和“数字化”,榆树井煤矿以创建国内一流信息化矿井为总目标,步入了信息化建设的轨道。

榆树井煤矿的数字化矿山建设是集矿井综合自动化控制系统、实时监控系统和数字化操作系统的“三大数字控制平台”。目前已建成皮带自动控制系统、中央泵房水泵集中控制系统、压风机自动控制系统、调度指挥中心显示系统、工业电视监视系统、安全生产监测监控系统、KJ251A井下人员定位系统、核子秤计量系统、调度通讯系统及四大运转监控系统。实现了采、掘、机、运、通和输配电、给排水等系统的动态联动,达到了生产、安全和经营的无缝集成,为打造本质安全型矿井和实现精细化管理提供了一套比较完整的信息保障。

为了提高煤质,榆树井煤矿多种措施多管齐下,采取煤矸分离方式提升煤质。在矿井主采煤层设有矸石仓,各条皮带尾处安设分矸器,设专人管理,实现煤矸分离,解决了以前的煤矸混装问题,大大提高了煤质。针对榆树井原煤煤质多为褐煤的实际情况,采用褐煤烘干技术,这一技术能除去褐煤中50%的水分,把褐煤燃烧后产生的温室气体排放量降低15%,由此大大提高了矿井的经济效益和社会效益。

沙漠里崛起的“花园式”矿区

榆树井煤矿在资源开发中注重自然生态环境保护,以“绿色花园式”矿区为目标,不断加强矿区环保基础设施建设,努力打造循环经济示范企业。2011年9月,榆树井煤矿通过了内蒙古自治区环保厅的环保验收。

在榆树井煤矿,记者在矿井的周边地区看到了养鱼池、菜园和养殖场。矿区把煤炭生产过程中产生的废弃物和污染物尽可能地转变为可再利用资源,形成了绿化、种植、饲养、鱼塘为一体的立体生态循环养殖体系,实现了生物质能的循环利用,推动了矿区的和谐发展。

为实现生态系统的良性循环,合理利用矿井水,榆树井煤矿还先后建造了矿井水和生活水处理站,水处理后用于洗煤厂、井上井下消防、地面洒水降尘及生态建设。以“实用、经济、美观”为原则,增加矿区景观效果,植树种草进行矿区绿化。先后投资2000多万元,在矿区内外种植各种苗木8万多株,绿化面积1300多亩,绿化率达到了80%以上。喷泉、公园、拱桥、广场、山水瀑布、河流湖泊有机融合,整个矿区保持了开阔的视野和流畅的视线,实现了“广场花园化、道路林荫化”、“三季有花、四季常青”的目标,使矿井成为具有浓郁园林气氛和时代气息的花园式矿井。

2008年,鄂尔多斯市“两个文明”建设经验交流会把榆树井煤矿作为上海庙矿区唯一的参观点,并将其确定为全市煤矿生态建设的样板工程。

创造特色企业文化

矿井建设初期,条件极为艰苦。这里地广人稀,夏季酷热难耐,冬季寒风刺骨,春秋两季风沙大,气候异常干燥。建设者们吃住、办公都是在临时工棚内,一个馒头俩鸡蛋,一块咸菜一碗水就是一顿饭。工人们冒严寒、顶酷暑、披风雪、抗风沙,践行着艰苦创业的拼搏精神。

“快乐工作,快乐学习,快乐生活”是上海庙矿业公司特有的企业文化。

而今,规模日益壮大的上海庙矿业有限责任公司,在构建和谐矿区的过程中更深刻意识到,人的因素是最重要的。因此,他们历来十分重视企业文化建设,从建立严格的管理控制体系入手,不断加强制度建设,建立了公司内部部门责任机制,进一步强化奖惩考核体系建设,推行绩效考核,抓全员全过程的创先争优,塑造了以“人为本、实为基、新为贵、效为先”的核心价值观,“精诚团结、励精图治、敢为人先、创新发展”的企业精神。

“以人为本”,上海庙矿业公司始终把人才队伍的建设和培养放在第一位。榆树井煤矿建设有四级培训资质的培训中心,职工礼堂、电教室、阅览室、实验室、研讨室、档案室、图书室应有尽有,瑞典ABB公司、山东科技大学、中国矿业大学等企事业单位均在榆树井煤矿设有矿区人才学习培养基地,公司每年都会投入大量培训资金,对普通职工及科技人员、优秀管理人员进行培训,选派有开发潜力的优秀专业技术人员去合作大学进修,为职工塑造的职业生涯理念,帮助职工成长,也为企业持续健康发展提供了强有力的人才支持。

同时,公司还全面实施“人才兴企、科技强企”战略,特别注重提高广大青年职工的创新能力和意识。榆树井煤矿定期开展青年创新能力大赛,进行创新意识教育,打造青年创新文化。对成绩优异的青年职工,授予“榆树井煤矿十大青年创新创效能手标兵”和“榆树井煤矿青年创新创效能手”称号,每年举办“青工创新命名工作法”评比活动。今年3月,公司召开第一届科技表彰会,对近几年来公司科技创新工作取得的成绩进行全面总结、表彰、鼓励。

“快乐工作,快乐学习,快乐生活”是上海庙矿业公司特有的企业文化。为解决职工后顾之忧,使职工安心、舒心、放心地投入到工作中去,公司尽心竭力解决职工最关心、最直接、最现实的问题:专门成立置业公司,着力解决员工家属就业及两地分居问题;与山东临沂、兖州客运公司签订合作协议,着力解决员工“回家难”问题;开通通勤车,着力解决员工上下班及购物难问题;聘请山东厨师,着力解决员工饮食习惯问题;新建豆腐厂、纯净水厂、油坊、超市及沿街楼,着力解决职工生活物资贫乏问题;开办幼儿园,着力解决职工子女教育问题;成立业余艺术团,编排开展职工喜闻乐见的文化娱乐活动,着力解决员工业余生活单调问题;扩大种养殖及绿化规模,做好环卫及家政服务,努力为职工创造优质舒适的生活条件。