生物课“材料—探究”教学模式的构建与实践

2012-12-30曹卫芳

■曹卫芳

曹卫芳,天津市第四十一中学教学副校长,生物教师,天津市教研室生物学科兼职教研员;曾获得河西区学科育人“十佳”标兵、河西区优秀教师等多项荣誉称号。

一、更新教育理念是实施“材料—探究”教学模式的重要保障

如何拓展生物学科教学时空,改变学生的学习方式,挖掘学生同伴资源,促进学生自主学习、合作探究,从而加强学生创造力的培养,是一个亟待解决的课题。生物学科教师要研究提高教学效益,要研读课程标准,确定合理的教学目标,帮助学生克服功利主义思想,精读教科书资料,组织好学习材料,优化教学环节,提升管理效益,改进评价标准,确保目标长效,其中,优化教学模式是实现教学目标的重要途径。

教育理念是行动的指南,每一堂课都应在科学和人文精神的教育理念指导下,对学生施加着各种教育影响。新课程倡导“关注和尊重学生主体性发展”的教育观,“主动探索、动手实践和合作学习”的学习观,是生物课教学落实的重点。生物学科涉及物理、化学、数学等多方面的知识,是一门交叉学科。现代科学成就表明,生物学科是新技术应用、新思维发展、新学科创立的具体体现。生物学科知识的学习过程是培养创造力等科学素质的摇篮。高中学生处于辩证思维的形成阶段,培养学生创造性思维能力是生物学科教学的重要目标。我们需要改变传统课程理念,改变学生的学习方式,变说教为体验,不断将课堂知识学习过程变为促进学生生命成长、培养兴趣和创造能力的载体。

二、“材料—探究”教学模式的构建及实践

1.“材料—探究”教学模式的基本内涵及理论依据。

“材料—探究”教学模式是一种开放式的,提倡课下与课上、课内与课外结合互动、师生合作学习的教学模式。学生在教师指导下,围绕学科教学中的重难点内容或相关知识点,选择和确定与之相联系的自然、社会和生活的专题,课下进行实践、体验或研究,并形成学习“材料”;课堂上通过师生围绕学生形成的学习材料,相互合作、交流、探讨,在学习过程中主动地获取知识、应用知识,重新建构知识,并在解决问题或发现新问题中共同探索新知、拓展应用、提高能力。

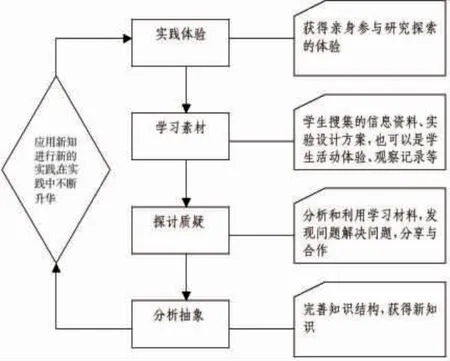

“建构主义学习理论”是“材料—探究”教学模式的理论基础。它强调在学生“知识建构”的过程中,学习是一种意义建构的过程,教师是学生学习的帮助者。学习是一种真实情境的体验。学生只有在真实世界情境中才能使学习变得更为有效。奥苏贝尔认为,能促进有意义学习的发生和保持的最有效策略,是利用适当的引导性材料对当前所学新内容加以定向与引导。“材料”是与课堂教学内容密切相关的思维素材,它的体现形式可以是学生搜集的信息资料、实验设计方案,也可以是学生的活动体验、观察记录等。材料的设计与生活实践紧密相关,材料生成按学生兴趣的自愿选择原则,材料的来源体现让学生从课堂外面的世界——自然、生活、社会中汲取更为丰富的营养,到现实生活中去实践,让学生在实践中增长才干、开发潜能的理念。

无论是学习材料的生成过程还是课堂上在“材料”引导下交流学习的过程,都是师生围绕着解决问题的相互合作和交流,共同探索新知并拓展应用,学生不断地发现问题、分析问题和解决问题的过程。探究正是从问题出发,学生在教师指导下,主动地获取知识、应用知识,探究成为一种实践的过程,一种体验的过程。在这个学习过程中,暴露学生的各种疑问、困难、障碍和矛盾,同时也展示学生的聪明才智、独特个性和创新成果。

2.“材料—探究”教学模式的基本环节。

“材料—探究”教学模式的课堂是开放的,突破了“教学就是教室里上课”的传统观念,学生学习活动的空间不再局限于教室,而是拓宽到生活和社会的领域,从学生的兴趣出发,联系生活实际。“材料—探究”教学模式的基本流程如图。

3“.材料—探究”教学模式的实施。

在“材料—探究”这种教学模式下的学生学习是乐于参与、主动参与的过程,学生利用网络收集、整理信息,利用实践活动获得材料和体验、成果的过程;学习过程是发现问题和解决问题,分享与合作,循环促进的过程。下面以课题“生长素的生理作用”为例说明“材料—探究”教学模式的实施过程。

课题:生长素的生理作用——探索生长素类似物促进插条生根的最适浓度(高中《生物》必修3 第3 章第2 节)

一是教学目标及设计意图。通过本节课的学习,学生理解适宜浓度的生长素可以促进生根,尝试探索如何将科学发现在生产实践中进行应用并领悟做预实验的意义。学会用探究实验方法来研究生长素类似物促进插条生根的最适浓度,进一步学会探究性实验的一般方法和步骤,培养科学探究能力,提高创新思维能力。进一步认识生长素的生理作用以及生长素的产生、运输和分布的特点等知识。通过活动,体会小组之间分工合作,培养协作精神,体会科学理论在应用到生产实践的过程中,往往也有许多要探索的问题。力求使学生在科学态度、科学方法和科学精神方面有收获。鼓励有兴趣的学生进一步探究不同季节和枝条老幼部位对生长素类似物的反应,让学生自行设计和实施。

二是课堂教学前准备。教师组织学生活动:学生按兴趣爱好(搜集资料)等自由结合成小组;教师结合本课题布置研究方向;以小组为单位选择课题并开展小组活动;选出实验小组进行预实验,并准备汇报。教师准备多媒体设备及相关实验器材。教师为学生提供必要的帮助并了解学生活动情况。

三是课堂教学程序设计。(1)由生长素类似物在农业生产上的应用导入本节课学习讨论,激发兴趣,明确目标;(2)复习生长素生理作用的相关知识,明确曾接触过的探究性实验的一般方法和步骤;(3)组织学生实验小组向全班汇报“探索生长素类似物促进插条生根的最适浓度”探究过程、结果、经验教训和体会,学生进一步体会、理解实验设计的相关原则,学会观察、收集和处理数据等方法及如何评价实验设计、结论;(4)学生提问、分析、合作讨论;(5)生长素生理作用等相关知识在实际生活和生产中的其他应用,形成新的研究课题和学生完善个人的实验设计。

课后学生自主设计了拓展性实验——探究生长素类似物促进“绿豆生芽”、提高产量的实验。在本课学习的全过程中,实验小组先后做了7 组实验,不断完善。没有这些过程经历和素材积累,学生体会不到科学实验工作的艰苦,在一次次失败中学生体会到了实验要细心、严谨、求实,对科学家的工作有了更进一步的了解;理论与实践之间是有差别的;在实践过程中学生增长了许多知识。如,预实验的重要性,实验中如何控制单一变量等,并且要将书本上的知识与生活生产实践结合起来,会产生更大的效益,这是知识的力量。

三、运用“材料—探究”教学模式,对提高教学有效性的认识

1.运用“材料—探究”教学模式,对教学实践的反思。

爱因斯坦曾说,唤起独创性的表现与求知之乐,是为人师者至高无比的秘方。在“材料—探究”教学模式中,学生在已有知识和技能的基础上,结合兴趣、自愿选择项目开展生物实践活动。生物实践活动内容与教材内容的合理配置,课上与课下的实践活动互动,引导学生积极参与实验的设计、思考、改进和实践等过程,促进学生有效参与及合作探究,使每一个学生都能积极投入到有效学习的情境中。学生在参与实践、解决问题的过程中,知识得以理解巩固,创造性思维能力得以提升,学习者的学习情感和兴趣得以发展和延续,培养了学生的创新意识、创造能力等高级思维能力,对学生的终身发展具有重要价值。

2.“材料—探究”教学模式应用的建议。

一是应用“材料—探究”教学模式,教师的更新理念、课前备课就应更开放、更充分。二是课程目标的设计上,应围绕课程标准要求,力求具体、长效、可操作。三是实践活动的设计应注重与课堂教学紧密结合。四是材料的生成和选择,应达到先行组织者的作用。

总之,学习材料是学生感受科学与生活的联系,体验学科知识价值的重要资源,是学生解决问题,获得科学知识、提高探究能力的基本载体。探究是学生获得新识、提升能力的重要途径。教师应为培养学生终身发展、适应社会的能力,结合不同知识和学生的特点,静下心来做研究,立足课堂,强调师生、生生、师生与材料之间的互动以及探索、研讨、延展的过程,注重发展学生情感、提升学生能力。