我国棉花价格波动的原因及其稳定措施研究

2012-12-29彭美秀

棉花价格风险是指因棉花价格波动带来的收益的不确定性。自1999年国家对棉花购销进行市场化改革以来,棉花价格波动剧烈、频繁,给棉花生产、经营、流通以至整个纺织行业带来了巨大的冲击,棉花市场正在经受前所未有的严峻考验。对棉花产业及其价格变化的研究,关系到中国棉农、中间商、棉纺企业等上亿人的直接利益,意义重大。

一、棉花购销市场化改革以来价格波动状况

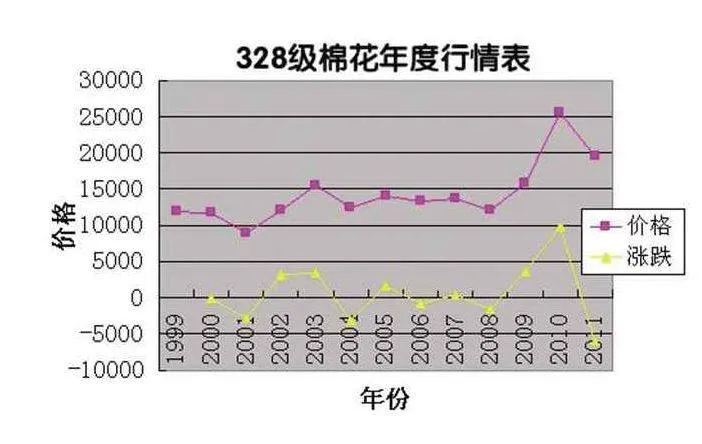

作为我国主要的农业经济作物及重要的纺织工业原料,建国以后,随着国民经济的发展,我国棉花流通体制经历了自由贸易—统购统销—合同定购—国家宏观调控,市场配置资源四个主要阶段。1999年国家对棉花购销进行市场化改革,结束了实行四十多年的国家统一制定棉花价格、统购统销的棉花流通体制,实现了由国家宏观调控、依靠市场机制合理配置棉花资源的新型流通体制。改革以来,我国棉花市场价格波动频繁而且剧烈(见下表)。从表中看出,棉花价格放开13年来,基本上是涨一年跌一年,2002年价格涨幅达35.4%,2010年涨幅尤为惊人,达到62.2%;在2010年急剧上涨之后,接踵而至的是2011价格的大幅下降,降幅达到25.2%。

数据来源:根据中国棉花协会网站数据整理所得

二、棉花价格波动的原因

均衡价格模型表明,商品价格波动幅度与其供给和需求弹性密切相关。供给和需求弹性越小,价格波动幅度越大;反之越小。从供给来看,棉花从种植到产出产品(籽棉)需要一段时间,产量规模在这段时间内无法改变,因而棉花的供给弹性短期较小,而长期较大;棉花的需求弹性一般较小,所以棉花价格呈“蛛网发散型模型”波动,供给和需求的变化会导致价格的涨涨跌跌,这是所有农产品价格的特性,但为何棉花价格涨跌幅度如此大呢?主要有以下原因:

(一)棉花价格形成的市场体制不完善

棉花市场是棉花价格赖以形成的基础。统一、公开、健全的市场体系和公平的市场秩序,是棉花价格合理形成和正常运行的关键。然而,目前我国棉花市场还存在不少亟待解决的问题,影响价格机制的正常运行。首先,棉花市场发展不健全,交易方式落后。目前我国棉花市场仍旧以传统的现货市场为主,期货市场发展滞后,而且真正意义上上规模、竞争秩序良好公平自主的棉花现货交易市场也很少,绝大多数交易仍通过传统渠道的一对一交易完成;其次,市场规则不健全,市场竞争处于无序状态。目前由于我国棉花市场不规范,准入制度不健全,大量不合格的单位和个人进入市场,导致棉花市场无序竞争现象严重,影响了棉花市场的健康发展。

(二)棉花价格形成的市场主体不平等

棉花价格形成的市场主体是棉花价格的决定者。根据我国棉花生产和流通的特点,其价格形成主体包括棉花市场的调控者——政府、棉花生产者——棉农、棉花流通者——棉花购销企业或商贩、棉花消费者——棉纺企业和城乡居民。根据市场经济的要求,这四大主体在棉花价格形成中的地位应该是平等的。然而,在现行的棉花价格形成中它们的地位并不平等。棉农基本上不具有市场谈判能力, 流通企业和棉纺企业在很大程度上掌握了棉花价格的决定权, 而棉农只是被动的价格接受者。棉花价格形成的市场主体不平等,使得生产阶段棉花均衡价格实现难度较大,限制棉花市场作用的发挥。

(三)棉花进出口贸易对棉花价格产生影响

棉花流通体制改革的目标之一是通过国际贸易手段调节国内棉花供给和需求以稳定棉花价格。2005年全球取消纺织服装配额,国内纺织服装行业快速发展,棉花进口迅猛增加,根据美国农业部统计数据,2010—2011年中国进口棉花260.8万吨,占当年世界棉花进口量的33.56%,棉花出口急剧萎缩。棉花进口的逐年增加为产能急剧扩大的纺织行业解决了原料问题,但大量进口棉花可能造成短期内国内棉花供需不平衡,引起棉花价格波动,冲击国内棉花生产,威胁国内棉农的利益。

(四)宏观调控政策达不到预期效果

目前国家对棉花市场进行宏观调控的主要手段是国家储备、进出口政策和收购贷款。 国家储备主要通过丰年收购、 歉年抛售来调节市场供给,从而达到调节市场价格的作用,保证市场价格的稳定;进出口调控就是企业从国外进出口棉花对国内市场进行调剂;收购贷款是指农发行贷款给企业收购棉花,贷款的比例越大,越能支撑市场价格。但是,政府的一系列调控措施不适应市场经济的快速反应。近年来,我国棉花库存已经从国家储备转化为社会储备,国家利用储备调节市场能力减弱;进出口调节手续复杂、周期长,对国内市场调节滞后;而随着棉花市场的全面开放,棉花流通企业已经完成市场化改制,政策性贷款也已经难以体现这个政策设计的初衷。

三、棉花价格风险的防范

棉花价格的大幅度波动,影响广大棉农的生产积极性,也影响棉纺企业的生产和出口,给国家、涉棉企业和棉农均带来了不同程度的损失;同时又诱导下游产品价格乃至整个社会物价总水平的振荡,给国民经济的健康平稳发展造成不利影响。为此,应从当前和长远利益出发,积极出台各种措施,有效防范和控制棉花价格风险。

(一)进一步完善我国棉花市场机制

市场对棉花生产和流通具有导向和带动作用,要充分发挥市场对棉花资源的配置作用,就必须完善棉花市场体系。首先要有计划地建立棉花批发市场。在各种棉花集中产地和集散地新建和扩建一批容量大、吸引力强的批发市场,以逐步形成城乡连接、大中小配套的棉花批发网络。其次,建立和发展棉花期货交易市场。利用期货市场的价格发现功能,形成准确的价格信号,指导棉花生产和流通,分散价格风险。再次,完善棉花市场交易规则。严格市场准入制度,充分发挥市场价格形成和信息传递功能,以引导棉花生产和经营。

(二)改进国家宏观调控机制

第一,适当增加中央和地方棉花储备规模,发挥储备棉的蓄水池吞吐作用。在市场价格大幅上扬时,国家及时抛出储备;在价格下跌时,增加储备,以有效平抑和控制棉花价格的大起大落,保持市场相对稳定。目前,地方棉花储备基本没有,国家储备规模也大幅度削减,是造成市场调控不力的一个重要原因。

第二,建立和完善棉花供求及价格信息系统,建立棉花市场预测预警机制。通过这一系统,及时向市场发布棉花指导价格,让广大棉花生产者、经营者和消费者都能够迅速掌握有关信息,以解决棉花市场信息不对称的问题。通过建立棉花风险预警机制,帮助地方政府及棉农及时调整种植结构,指导棉花购销企业和用棉企业合理分析棉价走势和市场供求变化,有效规避因价格波动带来的风险。

第三,加强对棉花市场的管理和棉花质量的监督。防止各种掺假使假、哄抬价格、囤积居奇、扰乱棉花市场秩序的现象发生。同时,运用农业政策性银行的信贷杠杆进行调控。

(三)增加对棉花产业的投入,大力推进棉花产业化发展

有研究表明,我国植棉农户经营规模非常小,户均植棉面积只有4亩左右。棉区的劳动力主要是老人和妇女,种棉劳动力平均年龄超过48岁,这决定了其文化程度低,获取信息能力弱,只能被动承担价格风险。政府应提高对棉花主产区的投入,加大大中型基础设施、重点水利工程的建设,提供从棉种、生产技术、病虫害防治等全过程的生产指导与服务,还可以通过增加对农业和农村基础设施建设投入的方式,增加农村劳动力就业,改善棉花产业生产条件,提高棉花产业抵御自然灾害的能力。应大力发展各级各类棉花购销联合体和棉花协会等组织,推进棉花产业化的发展, 鼓励纺织企业、棉花经营企业通过建立棉花生产基地,签订长期购销合同等方式,与产棉区结成利益共同体,进而建立生产、收购、加工于一体的完整的棉花产业链条。

(四)建立棉花风险基金,开办棉花农业保险业务

在我国,棉花属秋季作物,在黄淮流域、长江流域都存在自然灾害的风险,如果能像粮食那样,国家和地方各筹措一块风险基金,在棉花大幅减产或农民种棉利益受挫时,把农民的受灾损失补偿过来,无疑会增强棉农的生产积极性;同时,对涉棉企业通过适当的“以丰补欠”风险基金调节,也可实现各个产业之间的均衡发展。除此之外,还应抓紧拓展农业保险业务,分散和转嫁棉花生产与经营风险,更好地保护农民利益。

(五)提高中国企业对国际棉花的议价能力

我国是世界最大的棉花生产国与棉花消费国,根据国际经济学理论,我国对国际棉花市场价格应该有一定影响力。但事实上,我国棉花价格受世界棉花价格的影响远大于其对世界棉花价格的影响,中国棉花对世界棉花价格的话语权还很弱。改变这一现象需要提高国内棉花生产及储备水平,根据实际情况调整棉花进出口管理办法,加强行业协会的指导作用等,多管齐下,才能提高中国企业对国际棉花的议价能力。

参考文献:

[1] 中国棉花协会网站,http://www.china-cotton.org/index.php

[2] 田永强.应对棉花价格风险的若干思考[J].调研世界,2005,(4) .

[3] 蔡荣,等.棉花价格体制运行中存在的问题、原因及对策分析[J].价格理论与实践,2007,(6).

[4] 张力杰,等.棉花流通体制改革后国际贸易对国内棉花价格影响分析[J].农业技术经济,2012,(7).

作者简介:彭美秀(1973-),女,湖南岳阳人,副教授,硕士,从事产业经济研究。

(湖南理工学院经管学院)

(责任编辑:赵媛)