鲁迅在北京

2012-12-29黄乔生

北京纪事 2012年10期

鲁迅1912年到北京工作,1926年离京南下,在北京生活了14年,写下大量堪称现代文学经典的小说、散文等作品。如果说在绍兴、南京、日本等地的经验为鲁迅提供了丰富的创作素材,那么北京在为他提供人生独特体验的同时,还为他提供了高远宽阔的视角。在北京,鲁迅从事过的本兼职业有政府官员、大学教授、图书杂志编辑等,在很多方面都留下了深深的印迹。2012年值鲁迅到北京工作100周年之际,追寻他在北京的足迹,回顾他对北京文化建设的贡献,体味一代文豪与一个城市之间的紧密联系,会给人一些有益的启示。

恪尽职守的公务员

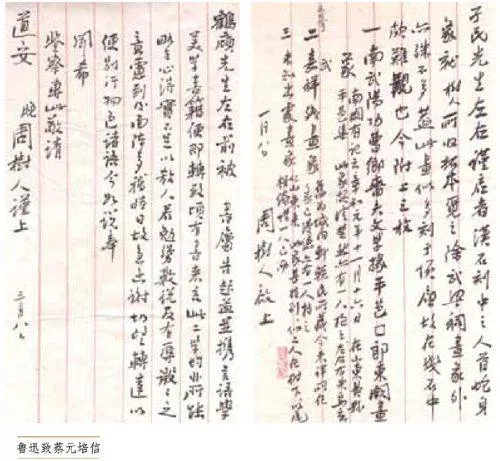

1916年1月13日中华民国教育部召开通俗教育会员新年茶话会,会后摄影。后排左起第4人为鲁迅。鲁迅在部中担任社会教育司第一科长,主管图书馆、博物馆、美术馆等事项。后被任命为佥事。拍摄这张照片的时候,鲁迅到北京已近3年,坐在前排正中间的教育部总长已不是曾经大力提携过他的同乡蔡元培。之所以把这张照片放在拍摄时间比它早的全国儿童艺术展览会闭幕合影之前,是因为这张合影很能说明鲁迅在北京时期的工作性质。他在北京的14年间,固定职业一直是教育部社会教育司职员。后来人们熟悉的北京大学讲师、北京女子师范大学教授等头衔,其实都是兼职。

鲁迅是1912年2月应蔡元培的邀请,到南京临时政府教育部就职的。能到全国最高行政机关任职,又同老朋友许寿裳同事,鲁迅的心情是舒畅的。而且,回到青年时代求学的城市,他也感到亲切。

因南北谈判尚未结束,政局不定,教育部事少,鲁迅利用空闲时间,借江南图书馆的珍本抄校旧籍。不久,孙中山按照事先的承诺,将临时大总统的职位让给袁世凯,袁世凯拒绝到南京就职,坚持在北京组织政府。4月,中华民国临时政府由南京迁往北京。教育部的部员也有所调整。蔡元培担任迎袁专使去北京期间,教育部次长景某乘机安插亲信,排斥异己。鲁迅一向看不惯景某的官僚习气,两人心存芥蒂。景某也早怀报复之心,遂乘蔡元培北上之机,把鲁迅列入部员裁减名单。蔡元培回到南京后,看到这张名单,立即予以制止。在蔡元培的关照下,鲁迅由南京临时政府教育部推荐给北京中华民国政府教育部,以备任用。

1912年5月5日,鲁迅到达北京。第二天就住进宣武门外南半截胡同绍兴会馆。这种会馆,原是各地为本籍进京应考的士子设的公寓,有些在京候补的官员也可以居住,多年前,鲁迅的祖父周福清就在这里住过。鲁迅住的房屋叫藤花馆,可能因为有一段时间无人光顾,上床还不到半小时就有几十只臭虫肆虐,只好搬到桌子上睡了一夜。第二天请县馆的服务人员换了床板,才能入睡。

5月10日,鲁迅开始到教育部上班。他被任命为社会教育司第一科科长,主管图书馆、博物馆、美术馆、音乐会、演艺等事项。8月,又被任命为教育部佥事,还委派他参加通俗教育研究会,担任小说股主任。

蔡元培致力于改革旧的官僚制度,教育部风气有所好转。他以身作则,每天上午九时上班,下午五时下班,并按照学校的规矩,以摇铃为号,分工任事,行政效率大大提高。当然,教育部内新旧杂陈,派别林立,纷争不断。没过多久,党争达到白热化的程度,蔡元培辞去总长职务。鲁迅和许寿裳去看望蔡元培,表示声援。

蔡元培很重视美育,甚至提出“以美育代宗教”的主张。他知道鲁迅对教育和美术都有经验和心得,希望鲁迅在这一方面多做一些工作,这也正是鲁迅愿意做的。鲁迅在《教育部编纂处月刊》第一册(1913年2月)上发表了《拟播布美术意见书》,向读者介绍一些美术常识,提出了主管机关在这方面应有的设施,包括设立美术馆、奏乐堂、保护古建筑和文物等事项。这些工作,大都是他所在的社会教育司职责范围内的事情。蔡元培发起“夏期讲演会”,鲁迅担任《美术略论》。但讲了两三次后,就没有人来听讲了。原因之一是人事变动。许广平说:“旧社会因人施政,一个部长的任免,关系到他这个部的一切行动,例如‘美育’的提倡,是以蔡元培为首的,所以他当部长就在部内设‘夏期讲演会 ’,要鲁迅讲述《美术略论》。其实也不过做些美术的启蒙工作而已。首次在6月,‘听者约三十人,中途退去者五六人’。到7月5日第三次讲演的时候,鲁迅如期赴会,而‘讲员均乞假,听者亦无一人’了。原来7月2日蔡总长第二次辞职的消息已经被众知晓了”。

鲁迅曾被选派为国歌研究会干事,该会定《卿云歌》为国歌,教育部通告全国施行。他曾参与选择先农坛为公园,到天津去考察新剧,视察国子监及学宫的古文物,主持筹备全国儿童艺术展览会,参与筹建京师图书馆和历史博物馆等,做了不少开拓工作。

气味相投的同僚

教育部同事中,有很多鲁迅的老熟人。杨莘士(莘耜)是浙江同乡,杭州两级师范学堂的同事,感情上更为亲近。他任教育部视学期间,每到一地视察,总帮助鲁迅代购或代拓碑文,而且经常赠送给鲁迅一些他在各地搜集到的碑文和木刻。据杨莘士回忆:“辛亥革命后,他至教育部社会司做第二科科长。我在普通司做第二科科员,又同住北京顺治门外南半截胡同,朝夕过从。民二我改任视学,经年外出视察,其时他爱好碑文和木刻。每次出发之前,他必告我,你到某处为我拓某碑文来,如梁武祠石刻(曾见鲁迅所著某种书面上刻有一人乘车一人驭马而行者即此石刻),西安碑林之景教碑,泰山顶上之秦始皇的没字碑下方的帝字,尤喜碑阴文字和碑座所刻人象和花纹之类,我必一一为他搞到。”

陈师曾是鲁迅从南京赴日留学时的同伴。陈师曾与鲁迅过从甚密,他擅长书画、篆刻,日常交往中赠送给鲁迅多幅画作和多枚印章。有一方印,文曰“俟堂”,是鲁迅请他刻的斋号。许寿裳曾询问“俟堂”的含义,鲁迅回答说:“因为陈师曾(衡恪)那时送我一方石章,并问刻作何字,我想了一想,对他说,你叫做槐堂,我就叫俟堂罢。”许寿裳解释其涵义道:“那时部里的长官某颇想挤掉鲁迅,他就安静地等着,所谓‘君子居易以俟命’也。”周作人则说:“洪宪发作以前,北京空气恶劣,知识阶级多已预感危险,鲁迅那时自号‘俟堂’,本来也就是古人的待死堂的意思,或者要引经传,说出于‘君子居易以伺命’亦无不可,实在却没有那样曲折,只是说:‘我等着,任凭什么都请来吧。’”此外陈师曾还为周氏兄弟刻印章多枚,如鲁迅1915年6月14日记:“师曾贻小铜印一枚,文曰‘周’。”同年9月8日:“陈师曾刻收藏印成,文六,曰‘会稽周氏收藏’。”1916年4月26日记载:“陈师曾赠印一枚,‘周树所臧’四字。”鲁迅还请老朋友为二弟周作人刻过印章。周作人说:“我也得到一方白文的印章文曰‘周作’,又另外为刻一方,是朱文‘仿磚文’的,很是古拙。”

鲁迅与齐宗颐的关系也较为密切。齐宗颐(1881~1965),字寿山,河北高阳人,曾留学德国。1912年担任教育部社会教育司第三科科员,后改任视学。鲁迅和他曾一同到天津考察新剧。鲁迅多次得到齐寿山的帮助。当鲁迅与兄弟分离,需自己购房时,就向许寿裳和齐宗颐借钱。1925年,教育总长章士钊借故免去鲁迅的职务,齐寿山与许寿裳共同发出《反对教育总长章士钊之宣言》,声援鲁迅。

鲁迅的同事中,有多位在学术上颇有造诣。他的两位上司,社会教育司司长夏曾佑和继任的高步瀛都是很优秀的学者。另有同事梅光羲、胡玉缙等都学有专长。梅光羲(1880~1947),字撷云,江西南昌人。1899年中举人,23岁任湖北武备学堂监督。1903年至1907年先后在日本振武学堂学习军事,在早稻田大学学习经济。时任教育部秘书。是中国佛教会和中国佛学会会员。著有《相宗纲要》《相宗纲要续编》《法苑义林章唯识章注》《大乘相宗十胜论》等书。胡玉缙(1859~1940),字绥之,江苏吴县人。时任历史博物馆筹备处处长。曾任学部员外郎、京师大学堂文科教授。著有《四库全书总目提要补正》《许庼学林》《许庼经籍题跋〈古今图书集成〉书后》等书。这种氛围,对鲁迅也是一种激励和鼓舞,使他在学问上有所追求。

曾与鲁迅同桌办公的教育部同事冀贡泉说,他感到鲁迅“正是所谓‘直’‘谅’‘多闻’的益友……人们好几天才有一件公事办。我们两个并不是闲的,没公事办,有私事办。恰好我们两个人都喜欢读书,我们每天对面坐下各读各的书,记得好像他是经常读的一本西文书,他津津有味地看,天天如此。同事们佩服他看书有恒心。总之,他是整天看书,不把时间浪费在闲谈上。”

为官的妥协与执拗

周作人认为,鲁迅抄古碑的目的是为了掩人耳目,叫袁世凯的狗腿子们看了觉得这是老古董,不问政治的。至少一开始是如此。因为当时正值袁世凯复辟帝制时期,“北京文官大小一律受到注意,生恐他们反对或表示不服,以此人人设法逃避耳目,大约只要有一种嗜好,重的嫖赌蓄妾,轻则玩古董书画,也就多少可以放心,如蔡松坡之于小凤仙,是有名的例。教育部里鲁迅的一班朋友如许寿裳等如何办法,我是不得而知,但他们打马将总是在行的,那么即此也可以V6YnkTiMusGQmyiaHfTpt1jPAgywTaRnnUlF4w6IYmI=及格了,鲁迅却连大湖(亦称挖花)都不会,只好假装玩玩古董,又买不起金石品,便限于纸片,收集些石刻拓本来看。单拿拓本来看,也不能敷衍漫长的岁月,又不能有这些钱去每天买一张,于是动手来抄,这样一块汉碑的文字有时候可供半个月的抄写,这是很合算的事。因为这与誊清草稿不同,原本碑大字多,特别是汉碑又多断缺漫漶,拓本上一个字若有若无,要左右远近地细看,才能稍微辨别出来,用以消遣时光,是再好也没有的,就只是破费心思也很不少罢了。”躲避迫害,远离尘嚣,当然是不得不钻研学问的一种外在条件,但鲁迅内心对学问的爱好和追求,也是重要的原因。

鲁迅在教育部做了10多年的部员,饱经政局动荡,人事更迭。他对当时官场的陋习和腐败有具体、深刻的体察和揭示,并把那时通行的一些为官之道称之为“高等做官学”。他后来在《而已集·反漫谈》一文中说自己“身做十多年官僚,目睹了一打以上总长”。这些总长不是来办教育,而“大抵是来做‘当局’的”。因为重在“当局”,所以:学校的会计员可以做教育总长,教育总长可以忽而化为内务总长,司法、海军总长可以兼任教育总长。这些领导,能入鲁迅法眼的不多。他常常在日记中以寥寥数言记下对他们的评价。例如,听了总长范源濂的演说后,感到“其词甚怪”;对刘冠雄总长的讲演则是“不知所云”;梁善济次长得到的评语是:“山西人,不了了。”有一次,他陪同某位次长会见美国学者,对宾主的谈话内容不感兴趣,归来在日记中写道:“同坐甚倦”。1913年教育总长陈振先在中央学会选举过程中徇私舞弊,参事钟观光、蒋维乔、汤中、王桐龄等以辞职抗议,引发全体部员辞职,闹得不可开交。鲁迅对精于版本、藏书颇富的傅增湘总长也不乏微词。在给许寿裳的信中说:“女官公则厌厌无生意,略无动作。今日赴部,有此公之腹底演说,只闻新年二字,余乃倾听亦不可辨,然仆亦不复深究也。”鲁迅称这个连说话也舍不得大声的总长“女官公”,是因为太平天国时有位女状元叫傅善祥,当过东王杨秀清府中女官首领,傅增祥的姓名与其读音相近。

政治上碰了很多钉子,思想上经过了长期压抑后,鲁迅对民国初年的政治状况的总结是:“最初的革命是排满,容易做到的,其次的改革是要国民改革自己的坏根性,于是就不肯了。所以此后最要紧的是改革国民性,否则,无论是专制,是共和,是什么什么,招牌虽换,货色照旧,全不行的。”

编辑/韩 旭 hanxu716@126.c