秋风重拾儒家的落叶

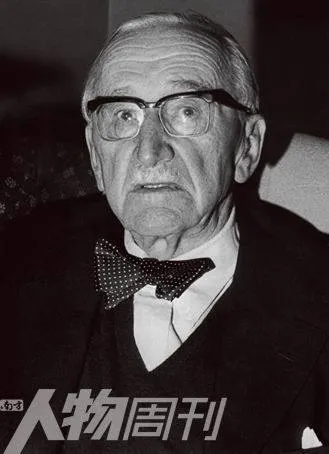

2012-12-29徐琳玲

南方人物周刊 2012年34期

上课的铃声响了起来,一身褐色中褂、一头银发的秋风走到堂前,恭恭敬敬地对墙上的孔子像行礼,然后走上讲台,开始讲授《论语》研读课。学生们安静坐着,看着他的一举一动。

这个9月,结束独立学者身份的秋风正式执教于北航人文与社会科学高等研究院。在当天的微博上,他写下了自己的心愿——“到学期末,有学生愿意行礼”。

此时,距“秋风跪拜孔子墓”事件差不多有一个月的时间。

8月15日,一幅名为“拜先师圣墓”的图片在网上被大量转发。照片上,秋风带领数十名青年学生在山东曲阜的孔庙行跪拜大礼,照片配有图说:“秋风老师带领修身营诸位同道拜先师圣墓。”“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”

这一跪,在公共舆论上引发了强烈震荡,批评、讥谤、谩骂蜂拥而来。秋风在网上和各界大V、意见领袖辩论、吵架的同时,又在《南方都市报》发表《我为什么跪孔子》,为自己的行为辩解。

采访的地点约在一家古色古香的江南茶楼。不一会儿,一身白衣中褂的秋风翩然而至,笑容朗然。与那个在网上和各路论敌“掐架”的战将仿佛是两个分身。

他形容自己在微博上很分裂——“如果你是用君子的方式来说话,我就会用君子的方式来说;如果你是用文化流氓的方式说话,我就会用流氓的方式回敬你。”

钱穆的温情

在自由主义者的阵营里,如今的秋风俨然成为一个异数。

每隔一两天,就有朋友打电话给他说:“你又成了我们饭局上的焦点了——大家都在讨论你为什么会变成这样。”接受采访时,记者们对他提的第一个问题往往是——“你为什么会变成这样?”

这让他觉得幽默,更有一点儿得意。“我从没有像他们说的那样改变过。中国人天生就是儒家的,这是我们的宿命。我只是从不自觉到了一个自觉的状态。”

在自我的思想陈述中,秋风有着自觉的历史坐标感。无论讨论哪一个话题,他都会有意识地将之放在一个大的时代背景中。

1984年,一个叫姚中秋的关中乡村少年考进了中国人民大学历史学系。80年代的北京,理想主义的激情在文化、社会等各个领域里涌动着。“在那样的气氛里,和那时所有的知识青年一样,读弗洛伊德、萨特、存在主义,热衷对中国的文明和文化进行反思和批评。”

1988年本科毕业,他考上了本校开招的第一批近代史学史专业的研究生。在入学体检中,意外查出有病,不得不离京休学。那一年,他一半时间在老家农村,一半是在西安的医院。

他的故乡正是小说《白鹿原》中仁义村的所在地。那里曾是华夏文明的核心区域。80年代,政治高压放松后,各种传统的习俗在乡村地区自然而顽固地滋长。“中国社会真正的文明秘密就在儒家,离开了儒家就没有基层组织。《白鹿原》电影里最激烈的故事都是在祠堂展开的,祠堂就是村庄组织的中心、权威的中心、文化的中心。离开了这个祠堂,村庄就是一盘散沙,所有的农民都是待宰的羔羊。”

在京城待了4年,见识和亲历了各种各样的新潮社会思想和新潮人物,突然一下子带着病体回到封闭、落后的西北。处于生命低潮阶段的姚中秋,开始读那些不那么新潮的旧书,也隐隐觉得自己在大学的一些想法可能太简单了,尤其像文化、习俗、生活方式这些问题。

等到1989年秋天回京,他选定了研究对象——钱穆先生。一年时间里,他把所有关于钱穆先生的书都读了一遍。“大概有五六十本 ,做了那么厚一叠笔记,”他做了一个手势。

在他看来,钱穆是对他思想影响最大的人。“首先是一种历史学的思考习惯,其次是对中国文化的价值评估。就像钱穆先生反复讲:我们要对中国文明有一个同情心,有一个温情的理解。读了一年书,这样一种情感基本上是在我心里树立起来了。”

哈耶克的武器

狂热的80年代过去了。几乎和他在同一时期,如今大陆新儒学的干将陈明、杜钢建等一干80年代的大学生,都是在港台版的新儒家著作里发现了一个全新看待中国历史和传统文化的视角和态度。

研究生毕业后,姚中秋被分配到北京市文物局下属的一个文物管理处工作,除了偶尔搞个展览,平日无所事事。之后,他又去了一个中央国家机关,更加格格不入。大概两年后,他再次自动离职。

离开体制的最初几年里,他总是不停地换工作,一度住在朋友公司的办公室,等生意不做了,他就没地方住了。最惨的时候,身上只有十来块钱,和弟弟挤在北京十里河的一个平房里,几乎没有家具,经常断电,冬天烧炉子取暖,有一次差点煤气中毒。

几经辗转,姚中秋找到了安身立命的所在。在一家周刊短暂停留后,他在北京市纪委下辖的一家报纸做要闻版编辑,也常常写评论文章,取了一个笔名——秋风。

生活安定下来后,姚中秋把大量时间花在阅读上。他一边读周作人、陈寅恪和钱锺书的著作,一边也看新涌入大陆的经济学、法学、政治学方面的著作。渐渐地,他把视野聚焦到了自由主义理论家哈耶克身上。

90年代的中国已经发生很大变化。随着社会的视野整体从文化转向经济,人们开始思考制度问题,自由主义的理论开始被引入大陆。中国的思想界引发了一场影响至今的大争论——自由主义和新左派之争。如今活跃在公共领域的代表人物,像秦晖、朱学勤、刘军宁、汪晖、甘阳等几乎都是那时涌现出来的。

此时的秋风还只是个勤奋的学习者。因为有关哈耶克和奥地利学派的中文版文献很少,他跑到北图,花5毛钱一张的复印费,一张张、一本本地把关于奥地利经济学派的原版书都复印了出来。在10年时间里,他一头扎进哈耶克的庞大体系,一边阅读、一边翻译,构建了自己的思想和知识脉络。

这也伴随着他成为了一个公共知识分子。他开始专注于经济领域的时评,为市场竞争、自由产权、市场秩序“鼓与呼”。秋风的名字在主流媒体圈里有了知名度。每天都有约稿,“最疯狂一天可以写5篇”。

“哈耶克的态度对我的影响非常大。因为总是有人批驳说传统怎么妨碍现代化,说会束缚人,把人置于一个奴役的状态。哈耶克给了一个强有力的论证,他说恰恰是传统让人自由。

“之前阅读钱穆、陈寅恪的著作时,我对传统的感情已经建立起来了。等读到哈耶克给出这样一个强有力的论证,让我对自己原来已经有的那种情感充满了自信。”

2003年左右,秋风开始自称为儒者,行头也慢慢开始以飘逸的中装为主。2004年,参加陈明主编的儒学杂志《原道》10周年活动时,他第一次在公开场合以儒者的身份亮相。

尽管对琐碎、重复的新闻事件感到疲倦,尽管手头还在写着雄心勃勃的学术著作,秋风始终没有放弃让他最初成名的时评写作,“一个儒者一定是关注现实,一定想通过自己的努力去改变人心。他不是现实的旁观者,总是要做一个参与者,总是不甘寂寞。”

写作之外,他也联合蒋庆、陈明等人发起和组织各种志在为儒家文化弘道的团体和活动。

上海学者许纪霖一直密切关注着这一波儒学复兴大潮,他把秋风、杜钢建、康晓光这几位儒者划进“柔性的儒家宪政”类别,以区别于蒋庆的“刚性的”、原教旨主义的理念。许纪霖指出,这个群体主要由自由主义者和宪政主义者组成。他们虽然对西式民主有批评和反思,但还是在现代性的普世价值和制度框架之内寻求儒家的位置。

“作为二千年中华帝国的意识形态,儒家有其政治智慧是毋庸置疑的。现在的问题是:这种政治智慧是否可以用儒家宪政命名之?即使可以接受这一命名,那又是一种什么样的宪政?其给古代的中国政治带来什么样的制度性后果?儒家宪政在现代政治生活当中是否可以?”

儒家其实是个修饰词

人物周刊:跪拜孔子墓的照片,引起这么大的舆论风波。对弘道来说,是不是也是一种很好的传播方式?

秋风:这个事很难评估。但既然它已经是一个公共事件,也只能接受它了。只能是希望,这能促使大家反思一个对当下中国人特别重要的问题——我们究竟信什么?要不要礼?要什么样的礼?我想,有很多人已多少意识到这个问题了。

现在有一个非常引人瞩目的社会现象,白领们开始信仰各种各样的宗教。在这个时代,大家需要一种心灵生活,需要超越世俗物质计较的生命体验。儒家不是宗教,但它具有宗教性,可以非常有效地解决我们中国人身心性命的问题,可以提供一个非常人文、理性,但又能让你心灵妥帖的解决方案。而礼是这个解决方案中非常重要的组成部分。行礼,尤其是行跪拜礼,实际上让你意识到自己的理智、欲望、意志的有限性。

人物周刊:你把仪式放在这么重要一个位置?

秋风:你要寻找比你的自然生命更高的东西来依靠。这个东西必须要用自己的身体来表达的,通过你身体的动作去认识它。但现代人有一种特别糟糕的想法。在西方,其实也很普遍——信仰,我只要信就行了,我不需要表示。事实上根本做不到的。仪式其实是最重要的,比你怎么想重要得多。所以,古人讲礼乐,没有礼乐就没有人。

人物周刊:你提出一个“中体西学”的概念,跟当年洋务派一路下来的“中体西用”有什么不同呢?

秋风:我所谓的“中体西学”基本上延续了张之洞的说法,但我想稍微精确一点,就用“中体西学”,简单说,想突出一点——西方对于中国来说始终只能呈现为知识。

你了解的只是一个知识形态上的西方,你看它的书、电影、杂志,哪怕你去考察,也只是浮光掠影。西方那些最深的生活价值、信念,你很难了解,也不可能把它作为你自己的信念和价值。

反过来,你是中国人,你不仅会被中国的知识体系所塑造,比如四书五经,它从根本上还塑造了你的审美观、价值观,最核心的那些信念。这种东西你没办法选择,从你降生的第一天起,它就不断地塑造你。那就是你的体,如果从集体意义上来讲就是中国之体。

你的身体就是一个中国人的身体,现在要变化,只能是这个身体自身在变化。你不可能说:我现在把自己杀死,另造一个身体。当然,你这样一个身体要想过得更好,可以用西方的知识,这毫无疑问的。

人物周刊:为什么要强调“儒家宪政”这个概念?

秋风:现在很多人把宪政这个问题高度简化了,简化成几条所谓的常识。但他们忽略了一点:所有制度的形成,是原则和现实之间互动的一个结果。你拿几条原则来治国,是不可能的。

我在微博上写过一句话:你永远不可能在中国追求宪政,你只能追求“中国的宪政”。每个国家的国民有自己的生活,宪政是要让这些人生活中的公共部分变得更好。所以,首先你要了解这些人是怎么生活的,他们的爱恨情仇、价值观念、信仰、习俗、人际交往模式等等。你必须在这些基础上才能形成一个具体的、可有效运作的制度。

人物周刊:所以在“儒家宪政”里,“儒家”其实是个修饰词?

秋风:对,它会强调不管这个国家如何建立宪政、民主、法制,它始终是一个中国的宪政和民主。所以,在这些制度设计过程中,你不是拿一个抽象的所谓宪政制度做一个现成的方案移植到中国来,你必须从中国人的生活出发来探究一个合理宪政的架构。

儒家和宪政不是一个层面的事情。宪政只是涉及到我们能够用语言来表达的那些制度,权力的分立、法制、民主等等这些涉及到人们的公众生活。而儒家是公私生活的所有方面它都涉及,所以对中国来说是更根本的东西。

人物周刊:为什么不直接提“中国式宪政”呢?为什么要用孔子的思想去论证你的“中国宪政”概念呢?

秋风:我提出这个概念,其实有两个意图:一个是要校正人们过去100年对于中国文明的丑化,大家一说起中国过去两千年都是一团漆黑,就是皇权专制,由此肯定会得出一个结论:中国要建立宪政制度、建立民主制度必须从头开始。

我是希望人们进入到历史中去,重新认识中国历史。中国历史不是一团漆黑,它有一种向上的力量,有一种要维护人的尊严和自由的力量;它也有一个专制的力量,一种向下堕落的力量。儒家就是前一种力量;秦制是后一种力量。在有这个框架后,我想我们可以对儒家有一个重新评价,由此对中国历史有一个重新评价。其实,中国也存在一个宪政的传统,而且,它不仅仅停留在理念上,实际上形成了很多制度。

在两头都是少数派

人物周刊:哈耶克的理论,在你的自信中扮演怎样角色?

秋风:应该说,在理论上的这样一个自信,对我现在面对的那些反传统的人的强势态度是有很大影响的。这个信心主要就来自于哈耶克的理论。

人物周刊:这似乎有点吊诡——你还是需要从西方的理论寻找这种底气。

秋风:这个很简单,因为你现在面对的论敌,所有的论证都是来自于西方。我现在属于“以其人之道还治其人”的状态——我们同样找到了一个自由主义的西方思想家,你们也认可他的理论、他对现实的观察,但他的理论是说你们错了。

我有时候会有这么一个心态:其实你们根本就没有理解什么是自由主义。当然,这个态度会引起很多人的反感,因为他们不习惯。微博上也是这样,他们总觉得我太霸道,我说你们已经霸道了100年了。

人物周刊:看你在微博上的骂战,你也经常给他们扣帽子的。

秋风:对。怎么说呢?我在观察中国100年自由主义反传统的思想倾向,实际上也是把它作为一个思想史的现象来研究。其实我扣的那些帽子,都可以写成一本书的。我也做了一些方面的研究。比如我反复向他们指出:“文革”和新文化运动之间有一种非常深刻的联系。

人物周刊:可以理解为,你是在社会现实下,重建传统的社会价值认同么?

秋风:不仅仅是价值认同,有习俗、人际关系的交往模式,还有制度。其实,从信仰到日常生活,从私人生活到公共生活的各个层面,我们在所有领域都需要重建秩序。据我的观察,90年代以来,甚至从80年代以来,这个过程实际上已经展开了。

在这一轮礼乐重建中,农民实际上是最早的先行者,80年代当强权压制一放松,他们就自然地反弹回到传统生活中。这点在南方尤其明显。接下来是城市。90年代以后,古典热、读经热,以及国学在过去10年商业管理领域中的复兴非常强烈,包括于丹《论语》的火爆、国学热,都表明了中国人想要寻找一种更好的生活方式。

我想,占极少数的知识分子反而落后了,他们没有看到中国现在所面临的问题跟新文化运动时候完全不同。如果说在新文化运动时期,那些反传统的主将们做法还有一定的可理解性——我都不能说它合理,它起码有一些可理解的维度——现在,这些人的做法完全不可理解。你说你反传统,问题是:你有什么传统可反?实际上你建立一种优美的生活方式,就是反抗极权最好的一个做法。所谓的极权专制,就是让人粗鄙地生活,除了吃饭、睡觉、性交之外,没有其它的事情可做。因为专制的目的就是摧毁人的尊严,最有效的方法就是让你过猪一样的生活。你没有任何文明,你就没有尊严。现在国学热、包括礼仪的恢复,其实是让人有尊严,让人和人之间的交往更有确定性、更文明。你们之间很快就可以建立起信任与合作的关系,这等于摆脱了制度对你的约束。

人物周刊:可以这么说么,自由派知识分子虽然是反极权的,他们也成长在“文脉已断”的时代里,也习惯了大字报的方式,习惯了语言暴力?

秋风:对,其实知识分子身上最严重。因为这套体制影响最大的就是对读书多的人。一般的农民,你用特别粗鄙的方式,他有时候反而不习惯。但我们知识分子可以张嘴就来,因为他受这种文字系统的影响特别深。我们过去60年生产的文字、语言其实都是特别粗鄙的。像从50年代开始上学的这批人开始,有两三代人对传统完全变成本能的反对。

人物周刊:那你为什么在微博上不用一种更温和的儒家的方式跟他们辩论呢?

秋风:这不是我决定的,是他们一开始就采取一种侵略性的语言。中国这些反传统的知识分子有一种特别强烈的道德优越感,认为自己是站在历史的制高点上,代表着历史和中国文化发展的方向,任何人只要不同意他们的看法,都是反动派,给他扣上各种各样的大帽子,然后用一种非常鄙夷的态度骂过来,根本不讲道理。

有些儒者的修为比较深,对这些都不理。我是不会的,说实话,我就是从公知过来的。所以我就用他们能够理解的语言回敬他们。这时他们的反应特别有趣,他们会说:你作为一个儒者竟然如此说话。其实,他有一个自己意识不到的观念分裂:你本来说儒家怎么坏,到这个时候,又用儒家的标准来要求我。也就是说,他其实认为儒家是温良恭俭让,骂一千句你都不回击的。

人物周刊:你会担心自己跟他们一样充满戾气么?如何体现儒者的克己复礼精神?

秋风:我非常清楚,因为我现在比他们还骄傲。我自认为比他们还有自信,所以,有时候我是可怜他们,因为他们不明白自己在干什么。所以我有时故意写成那些,是拯救他们,当头棒喝来拯救他们。

人物周刊:看来,你也有很强的优越感。

秋风:如果要站在一个比较超然的立场,我也可以理解,因为我对他们来讲构成多重挑战,首先是情感上的挑战,再是知识上的。因为我对于中国历史,对于儒家义理的解释都是超乎常规的,是我们过去100年来的知识体系中所没有的,而且纷来沓至,一个接一个。而他可能看到的只是一点零星的,不知道我有一个整体框架,突然听到这个说法,觉得完全无法理解,就会觉得我在胡扯。

还有一种可能,跟我的身份有一定关系,因为我以前被认为是一个自由主义者。

人物周刊:你觉得自己和自由主义阵营是一种什么样的关系?

秋风:我觉得我们应该还是同道。可能很多人认为我背叛了,实际上,我知道自己在做什么,我也反复声明:我的自由主义基本立场并没有改变,只不过在自由主义的原则之外,又增加了其他的原则。

在政治上,我觉得我跟他们没有任何区别,我仍然愿意跟他们一起。但人家经常拒绝我,这让我苦恼。我在微博上很多自我辩护都试图表明这样一个立场,但人们通常都不能接受。我在90年代末就反复强调自己是古典自由主义的,所以在儒学的圈子里实际上也是少数派。

人物周刊:钱穆先生批评当时那些发动新文化运动的知识分子,说他们对中国文化和传统的批判,是“一种时代的意见”。你现在高举先秦时代的制度理念,会不会也是一种“时代的意见”呢?

秋风:当然你可以这么想。但实际上,我还是面向长远的未来提出一些看法。这几年的研究让我有个很强烈的感觉:我们现在处于这样一个时代。礼乐重建的过程已经开始了。起码,我认为自己就处在这样一个过程中。所以,我给自己的一个使命是要参与到礼乐重建的过程。所谓宪政建设,是中间的一个组成部分,它不是全部。我说过好多次:最重要的目标是重建中国式生活方式。

秋风

原名姚中秋,学者,长期从事时评写作,著有《为什么是市场》等,译著有《哈耶克与古典自由主义》、《货币的非国家化》等。近年来,不少关于儒学的言论和跪拜孔子墓等均引发争