简论上海主流报纸的社论

2012-12-29顾佳余梦陶艺音王颖

新闻爱好者 2012年14期

【摘要】上海的发展举世瞩目,但作为中国的经济中心、国际性大都市,上海却缺乏与其城市地位和身份相一致的“重量级”媒体。本文对上海主流报纸的社论进行考察,并与《南方都市报》进行比较后发现,无论是数量还是内容,上海主流报纸都远逊于《南方都市报》。这一现象值得上海反思。

【关键词】上海;报纸;社论;南方都市报

社论,被誉为“报纸的心脏”。不同于一般的评论性文章,一报之社论往往具有代表媒体乃至政党、政治团体等直接发言的喉舌与舆论的功能。在本文中,我们选取了上海颇有代表性的3家主流媒体——《文汇报》、《新民晚报》及《东方早报》,就其2009年1月至2010年4月的社论栏目与《南方都市报》(以下简称《南都》)进行对比,分析异同,以较得失。

《南都》社论统计

《南都》创刊于1995年3月,定位为城市综合类报刊。1997年1月由周报改版为日报。至2000年,时任该报主编的程益中提出“新主流媒体”概念,[1]《南都》开始转向主打时政新闻的严肃报纸路线。

2004年,《南都》“时评版”改版,将原来简单的“时评版”改成“社论版”和“个论/众论版”,改版后的时评版在操作上更趋规范与成熟。社论版还成为《南都》唯一完全不接受广告的版面,基本上做到日均1篇社论,有的时候会同时刊登两篇社论,这在全国报业发展上又走在了前面。[2]

在我们所截取的2009年1月1日至2010年4月30日期间,《南都》秉持改版以来的传统,坚持每日刊载1篇甚至2篇社论,总计发表488篇。深入分析《南都》社论的内容构成:按区域来看,关注广东省内事件的社论共138篇,关注外省及全国性事件的内容为314篇,关注国际事件的内容为36篇。按主题分,关注中央及地方政治、政策的内容为138篇,占全部内容的28%;关注经济的内容为93篇,占19%;关注社会民生的内容共210篇,占43%;其他47篇,占10%。目前,《南都》在广州、深圳、东莞、佛山、珠海、中山零售量居第一,是珠三角地区发行量最大、覆盖面最广、读者忠诚度最高的报纸。

上海主要媒体与《南都》之社论比较

首先是《文汇报》。

《文汇报》是一张立足上海、面向全国,以知识分子为主要读者对象的综合性报纸。尽管《文汇报》多年来标榜以知识分子为读者群,副刊版面的设置也与上海市委机关报《解放日报》有所区隔,但从时事新闻版面来看,与党报《解放日报》面目依稀相近。

一些基本数据的比较。从发布数量来看,在2009年1月到2010年4月的统计区间内,《南都》社论为488篇,《文汇报》社论为26篇。前者平均每天1篇,后者平均每月1.6篇。从数量上来看,两者不在一个量级上。

从发布时间来看,《南都》社论除个别节假日,基本确保每天1篇,有时甚至是2篇,分布时间相当平均;《文汇报》社论的发布时间则较为随意,单纯看时间没有特别规律,而细究其内容,基本上每篇社论都有其发布背景。从版面占位来看,《南都》有专门的评论版,社论一般作为评论版的头条;《文汇报》没有开设社论版,社论大多发布在头版,但没有固定位置,有时也会出现在二版或三版。

内容比较。如表1所示,从内容上看,两者相差悬殊,基本关注点几乎没有重合。

表1:文汇报2009年1月~2010年4月社论主题分类情况汇总

地域比较。《南都》社论64%为全国性议题,28%为本地内容,更关注全国其他区域;而《文汇报》社论89%关注本地议题,仅11%为全国性议题,明显偏重上海选题。

其次是《新民晚报》。

《新民晚报》是文汇新民联合报业集团所属的面向广大市民的综合性报纸,是一张晚报性质浓郁的报纸,其办报的思路更多注重于文化或者说海派文化内涵的传播与发扬。

《新民晚报》评论版一般出现在周一至周五,版面基本在A02~A03,有时候也会出现在A05~A06。《新民晚报》在我们所统计的时期内,没有发表过任何社论。因此,我们以它的主要评论栏目“今日论语”为比较对象。“今日论语”是《新民晚报》的一个言论栏目。早先由著名报人林放(即赵超构先生)主持,以后历任总编辑都是该专栏的常客,是该报的重要品牌栏目。

内容比较。从评论内容的主题来看,两者都十分关注社会民生,晚报的关注度比例为55%,《南都》为43%;对于中央及地方政治、政策的关注度方面,《新民晚报》和《南都》分别为28%和21%;差别比较大的在于对经济事件的关注,《新民晚报》仅为7%,而《南都》则接近20%。此外,《南都》对于国际事件的关心则远超《新民晚报》,《新民晚报》在前述日期内仅有1篇针对国际事件的评论。

区域比较。《新民晚报》与《南都》均更关注外地及全国性内容,其关注度比例分别为72%和64%。因此,从上述比较结果而言,撇开是否有社论不谈,同为区域性都市类综合性报纸,《南都》更像一份政经类大报,并像它所宣告的那样,朝着“办中国最好的报纸”的目标前进,具有全国性甚至国际性的视野和关怀。

最后是《东方早报》。

《东方早报》2003年7月7日创刊于上海,覆盖苏浙沪三地,强调对主流人群的影响力,报道风格偏于宏观视野和深度挖掘,是一份政经综合类报纸。它自成立以来,一直非常注重评论。最初设置以整个A2版为评论版,包括“早报短评”、“早报自由谈”、“东方评论”、“报刊观点”4个栏目。改版后,在A22~A23版设置社论来信和观察分析版,包括“东方评论”、“传媒观点”、“来论”、“早报自由谈”、“社会观察”、“新师说”等栏目。《东方早报》评论版的设置接近欧美风格,但其最贴近社论的“东方评论”均为署名评论,来源有两方面:一方面是首席评论员,主要是鲁宁;一方面是特约评论员,其中发表数量以特约评论员居多。

发布数量比较。从发布数量来看,在统计区间内,《南都》社论为488篇,而《东方早报》无相应的社论栏目。我们以其最受重视的“东方评论”作为比较对象。在统计时间内,“东方评论”每周一至周五定期发表,但其中首席评论员评论仅为89篇,不定期刊出,而其余皆为特约评论员文章。《东方早报》的首席评论员文章虽然也是针对当前热点进行评论,但是刊出时间上存在不确定性,数量上与《南都》相比较为悬殊。

区域比较。比重接近,“避近就远”。《南都》是一份省级报纸,本地话题占28%,不到三分之一;《东方早报》为28篇,占32%,略高于《南都》。受制于本地的新闻宣传环境影响、避免与本地有关部门发生“冲突”等因素,可能是两家报纸把“眼光”放在外地的原因之一,相对于本地监督,异地监督的环境相对“宽松”,批评也更严厉。

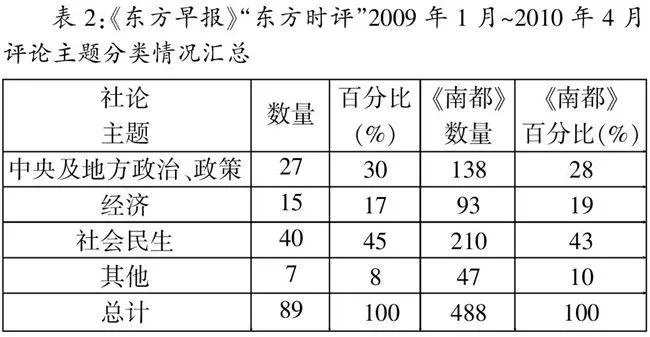

内容比较。《南都》和《东方早报》的定位都是都市报,为同一行政级别,受众定位较为接近,因此,在关注内容方面有较强的接近性,如表2所示。总的来说,两者内容上的一致特点是都与普通人群切身相关的热点内容,这也符合两报的大众定位。

表2:《东方早报》“东方时评”2009年1月~2010年4月评论主题分类情况汇总

从上述数据我们可以看到,在《文汇报》、《新民晚报》和《东方早报》3份报纸中,尽管在数量上都无法同《南都》相比,但从百分比中可以看出《东方早报》与《南都》十分接近。

结 论

定位决定方向。《文汇报》与《南都》是两张性质截然不同的报纸。两者在发行量、影响力上各有千秋,ddb549fa9ac8ddcfdc50acf3fdd598a1而定位为知识分子的《文汇报》在社论这个层面上,主要关注中央及地方政治和政策,党报的定位显露无遗。《南都》的定位是都市报,面向的读者是普通市民。因此,《文汇报》和《南都》的社论取向便泾渭分明,后者走大众化路线,前者则担负起引导舆论的重任。不过,无论从数量上还是内容上,《文汇报》社论都没有起到相应的作用。

另外,同样作为都市类报纸的《新民晚报》和《东方早报》,在内容分配上与《南都》相似度较高,都十分关注社会民生问题,其次为中央和地方政治政策。而在经济方面的内容,则略有不同。读者群集中在白领和精英阶层的《东方早报》和《南都》都比较关注经济问题,而读者群偏向中老年人的《新民晚报》对于经济金融事件的关注要低得多。

社论缺失尽显沪媒“乏味”。在与《南都》进行社论比较之后可以发现,沪上3家主流媒体都没有严格意义上的“社论”专栏,这意味着在重大事件和问题发生时,沪上主流媒体必然陷入集体失语的境地。

《南都》社论对社会热点话题的关注,特别是全国性热点话题,可谓面面俱到,从住房保障到收入分配,从廉政建设到户籍制度,从法律规范到教育事业,这些涉及公民基本利益和读者关注度较高的话题几乎无一遗漏。从社会性事件来看,云南躲猫猫事件、罗彩霞事件、杭州飙车案等,《南都》都给予了很大的关注,批判性十足。

以《文汇报》仅有的26篇社论为例,其中8篇关注上海世博会,内容基本为加油鼓劲型;另有3篇分别解读中共上海市委九届十次、十一次全会以及十一届人大三次会议关于世博筹备的相关要求。在2009年3月至5月,连发3篇关于“上海建设国际金融中心和国际航运中心”的社论;有3篇先进典型人物评论,另外几篇也基本是纪念日、重大节庆以及重要工作会议的应景式、常规式作品,十分乏味。

评论写作凸显沪媒“政府思维”。沪媒在发表各类评论时,往往会以政府的思维和语言进行阐述,以一种居高临下的方式对民众和舆论进行引导,而与此十分不同的是《南都》则始终保持一种监督的心态,在社论中往往会指出“政府应该怎么做”。因篇幅所限,本文对此不做展开。

放开评论尺度,增强沪媒竞争力。美国著名报人普利策曾说社论是“报纸的心脏”,英国的斯克特也认为“社论是表达报纸立场的基本手段”。而《南都》人则是这样表达的:“如果你想了解《南方都市报》现在的性格,就应该细细地品读我们的评论版。”[2]

《南都》社论是都市报激烈竞争的产物。都市报的迅猛发展和空前激烈的竞争使得评论尤其是社论成为各大报纸增强核心竞争力、张扬个性和扩大影响力的“杀手锏”,谁赢得了大众,谁就赢得了舆论,也赢得了市场。放眼全国传媒市场,在《21世纪经济报道》、《南方周末》、《南方都市报》、《新京报》、《北京青年报》等报刊媒体品牌获得国内外认可之时,上海一直无法产生有竞争力的媒体品牌。

这一现象值得我们反思,相信在未来的传媒领域,上海主流报纸能独占鳌头,成为“重量级”媒体。

参考文献:

[1]罗以澄,陈亚旭.《南方都市报》主流化转型透视[J].新闻知识,2008(9).

[2]庄慎之.《南方都市报》与她所处的时代[J].新闻前哨,2009(1).

(作者单位:上海交通大学媒体与设计学院)

编校:张