突发公共事件网络舆情的生成机制

2012-12-29周乾宪

新闻爱好者 2012年14期

【摘要】本文以“武汉水污染事件”为研究对象,运用文本分析和内容分析方法,从舆情传播路径的角度,发现网络舆论生成中的几个主要推动因素,包括新闻报道、网民讨论(包含意见领袖推动)、政府回应等,并对突发公共事件网络舆情的生成机制进行了详尽的分析。

【关键词】突发公共事件;微博;网络舆论;舆情生成机制

引 言

互联网的快速发展为人们进行信息沟通提供了很好的平台,其交互式的传播模式为公众所青睐。在突发公共事件①中,网民很容易被一些核心议题所吸引,参与到讨论之中,最终形成强大的社会舆论。所谓舆论,指的是“他人脑海中的图像——关于自身、别人、关于他们的需求、意图和人际关系的图像,就是他们的舆论”[1]。在进入网络发达的21世纪,兼具开放性与匿名性的网络平台成为舆论形成和发展的新兴载体。结合本研究需求,将网络舆论定义为:在网络平台上,公众对于社会问题表达其意见、情绪和态度等,并由一系列舆情生成因素推动,直至出现相对稳定的意见共识。在突发公共事件中,由于某些因素的刺激,人们对事件的认知、态度、情感和行为常常出现集合的趋势,进而转化为网络舆情。研究网络舆情的发展过程及生成机制,有助于从正面角度引导舆论,避免网络舆论向错误的方向发展。鉴于此,本文以“武汉水污染事件”个案,采用武汉大学ROST虚拟学习团队新闻统计软件来分析网络微博的相关数据,探讨网络舆情的生成机制,为网络舆论引导提供参考。

2012年2月29日,市民在微博爆出武汉武昌区自来水有异味。当晚,武汉市水务集团相关人士称,白沙洲水厂水源出了问题,经紧急处理,现已恢复正常。接下来两天,市民发现自来水仍有异味。网上谣言纷飞,微博质疑井喷,超市的矿泉水也被抢购一空,引发了公众的恐慌情绪。武汉水污染事件的突然爆发,对武昌区居民的卫生安全以及武汉生态环境造成危害,可归于突发公共事件中的公共卫生事件一类,具有一定的代表性。

网络舆论生成过程及推动因素

梳理武汉水污染事件舆情形成和发展过程,发现其呈现出发酵、高涨、持续几个特征阶段,具体如下:

第一,舆情发酵期。2月29日,新浪微博@哆咪达达等人爆出武汉自来水有异味。《长江商报》报道,有“大量读者拨打本报新闻热线反映武昌片区自来水有异味”。第二,舆情高涨期。3月1日,由于武昌区自来水有严重异味,造成居民中间开始出现恐慌心理,纷纷购买矿泉水,有关部门也开始就此事件进行说明,称自来水已经处理,达到饮用标准。媒体与网民开始对相关部门问责。16时17分,@武汉生活情报发出“武昌地区供水安全的紧急报告”,1917次转发,279次评论。3月1日该事件达到百度指数最大峰值数1989。第三,舆情持续期。3月2日,武昌水务集团就此事件向公众致歉,武昌自来水中的异味也逐渐消失。7点38分,@蛮子文摘#热点聚焦#武汉水污染事件汇编,1149次转发,198次评论。

利用武汉大学ROST虚拟学习团队新闻统计软件分析网络舆情走势,发现网络舆论生成的主要推动因素包括新闻报道、普通网民讨论、意见领袖推动、政府回应等。

新浪和腾讯原创微博数达到高峰值在3月1日,时间集中在事件发生或被网络曝光的一天内,为一次高点型。由于武汉水污染事件本身议题比较明晰,二次解读的可能性较小,但由于事件与人们的生活息息相关,问题短期难以解决,网民讨论越来越多。

从百度新闻搜索量来看,高峰值出现在新浪和腾讯原创微博数达到高峰值之后2~3天,即网民讨论与新闻报道之间存在时间差(Time-lag)。微博爆出特定事件后,渐次发酵,累积到一定程度新闻报道才达到高峰。这是由于微博与即时通讯相连接,作者在极短的时间发出简单讯息,读者也能立即接收到他人更新的资讯,并在短期内转发、评论。而媒体新闻报道需要记者实地采访、调查,写成稿件,在编辑把关后才能发表,所以有时滞后于微博网民讨论。但在舆情持续发展阶段,新闻报道的影响力渐显,微博转载新闻报道的帖子逐渐增多,新闻报道助推网络舆论的形成。

对公共事件的综合影响力上,微博意见活跃分子可分综合型与单一型。综合型意见活跃分子可以跨领域对诸多事件舆论产生影响,单一型意见活跃分子只对某个领域或某一事件产生较大的影响。[2]前者如@蛮子文摘,后者如@武汉生活情报。舆论领袖的作用,在于运用评价的思维方式分析社会问题,把群众的不同认识和分散的意见集中起来,唤醒人们的知觉。[3]意见领袖的原创微博使事件影响力进一步扩大。

武汉水污染事件牵涉政府环保部门、水务公司等责任方,他们借助各种渠道对事件进行回应,在网民中引起强烈反响,相关声明不断被传播讨论,使舆情走势在形成了一次高点之后,引发很多小的高潮。

网络舆情生成机制

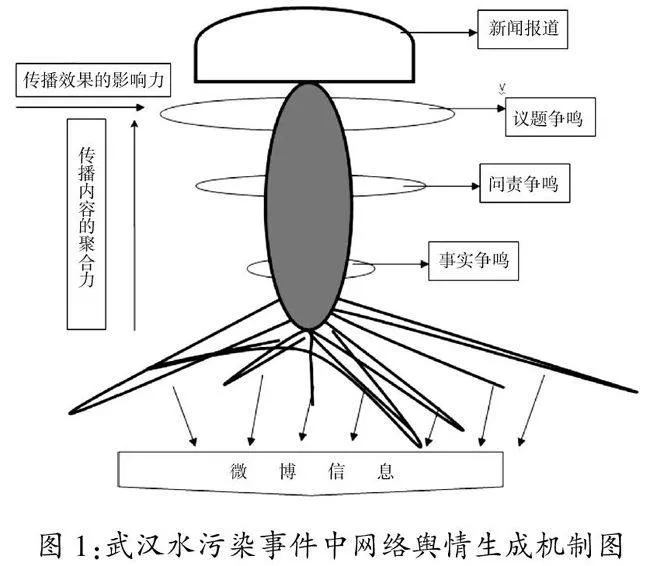

“武汉水污染事件”网络舆情生成大致经历了微博爆料、新闻报道跟进、微博大规模讨论、意见领袖发言、问责风暴、相关部门回应,再到环保议题的讨论及网络动员几个步骤。分析事件网络舆情推动因素及相互关系后得出突发公共事件网络舆情生成机制(如图1)。该图体现了新闻报道与网民讨论呈现交互影响的特点。将新闻报道比做蘑菇伞盖部分,微博信息比做蘑菇在地下的部分。新闻报道萃取微博所发表的意见,作为新闻素材。同时,新闻报道在微博上被网民大量评论、转发,使事件影响力进一步扩大,最终累积成为能量庞大的整体网络舆论。

图1中,竖状椭圆代表传播内容的聚合力演变,由快速分散到逐步聚合,即公众讨论武汉水污染事件信息内容涉及多维度的传播内容,包括事实本身对市民的影响、网民对多个责任方的问责等,最后聚合于共同倡导环境保护议题。横状椭圆代表传播致效的影响力,即公众对武汉水污染事件认知程度和达成一致舆论的可能性。总体上经历了事实争鸣、问责争鸣、议题争鸣三个阶段。

事实争鸣:主要指2月29日舆情发酵阶段。在这一阶段中,武汉水污染相关新闻报道、论坛帖子、原创微博开始出现,其传播效果的影响力较小,处于横状椭圆最小处。舆论尚处于生成阶段,舆情焦点仍主要停留在事实的普及,较为单一。内容多来源于微博爆料,图中椭圆下部分的触角代表微博信息。

问责争鸣:主要指3月1日至3月2日的舆情高涨阶段。在这一阶段中,基础事件信息的传播让公众和意见领袖有了“谈资”,他们纷纷加入微博讨论,新闻报道出现井喷式增长,从地方报纸到央媒均有覆盖,网络社区、论坛、SNS社交网站相关话题快速升温。横向椭圆扩大,传播效果影响力大幅增加。同时,竖向椭圆到达中心半径最大处,涉及对多个相关部门的问责,传播内容呈现分散化、大规模的特征。同时,政府部门利用媒体新闻报道、官方网站和政务微博发布对事件的处理、问责。如3月1日武汉市水务集团有限公司在官方网站首次回应,称白沙洲水厂供水异味已消除,水质符合国家标准。3月2日,武汉市水务集团有限公司在官方网站发布公告,表示歉意并承担赔偿。

这一阶段中,意见领袖微博的内容多为原创,在各自专业领域对事件进行了较为专业的解读,引领问责风暴。环境、水利等方面的专业型意见领袖发声,如@蓝伟光博士:“为了掩盖一个错误,会制造一个更大的错误,比如一旦发现原水污染物增加,马上加大氯投放,却没考虑会产生致癌的消毒副产物。”除此之外,综合型意见领袖对事件进行梳理,长微博和附链接开始流行,事件影响力进一步扩大,社会参与的形态朝向多元化方向发展。如@蛮子文摘#热点聚焦#武汉水污染事件汇编,获得上千次转发。

议题争鸣:主要指3月3日以后的舆情持续阶段。此阶段的报道及微博发言多从环保问题来重新审视事件,已经不仅仅限于对事件的讨论。以“武汉水污染事件”为关键词,运用武汉大学ROST虚拟学习团队CM6软件搜索,发现事件与如下议题紧密相联:自来水、水质、镇江、柳州、末日、净水、安全、检测、部门、两会等。此阶段网络评论内容趋同,竖向椭圆由大变小,传播内容由分散变聚合,关于环境保护议题的网络动员多发生在此阶段。

值得注意的是,事实争鸣、问责争鸣、议题争鸣的三个阶段并不是有着明确的时间分界点,在从前一阶段向后一阶段过渡时,会呈现两个阶段特征并存的传播现象。如2月29日,事实争鸣阶段的博文已经涉及第二阶段的问责部分,代表了今后事件的舆论走向。如“我们都不敢喝水了,希望有关部门能及时检查出问题,让老百姓喝上放心水”,获得691次转发、76次评论。3月3日以后的博文中,网民对相关部门的问责风暴仍然持续,反复激荡,与议题争鸣共同存在。

结论及建议

通过对“武汉水污染事件”网络舆情的走势观察和传播内容分析,发现了推动事件网络舆论形成和发展的几大因素,包括新闻报道、网民讨论、意见领袖推动、政府回应等。同时探究出突发公共事件网络舆论的生成机制大致经历事实争鸣、问责争鸣和议题争鸣三个阶段。新兴网络平台,比如微博在舆论的生成机制中发挥了重要作用,新闻报道的实际舆论影响力也在很大程度上影响着人们的看法,左右着社会舆论的发展方向。关于事件的事实、问责、议题争鸣不断出现,使人们置身于意见的海洋。而民意的形成与认知息息相关,对一个问题认识的深入程度必定影响态度的情感和行为层面。如果对于突发性公共事件议题的网络舆论不能很好地进行引导,就会阻碍民意共识的建立,不利于突发公共事件的解决和社会安定。

由以上分析,可以提出突发公共事件网络舆论引导的几点建议:从突发事件应对的效果来看,及时告知往往比隐瞒效果更好。对于关系到民众日常生活的饮水问题,政府有关部门在事实争鸣阶段发现问题后应迅速通报,避免政府在问责风暴袭来后才回应甚至迫于舆论压力才实施回应从而陷入被动局面。另外,任何突发事件都有它的不确定性,政府要注意策略性的回应,积极运用媒体报道和意见领袖引导舆论的作用,在事实争鸣、问责争鸣、议题争鸣三个阶段中进行“动态的、滚动的、持续的”回应。最后,对于此类事件的发生,有关部门应未雨绸缪,建立相应的应急处理预案,将此类舆论引导的处理方式制度化、科学化。

注 释:

①国家有关部门对突发公共事件下的定义是:造成或可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会危害,危及公共安全的紧急事件。主要分为4类:自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件。http://baike.baidu.com/view/876611.htm.

参考文献:

[1]沃尔特·李普曼.公众舆论[M].上海:上海人民出版社,2002:23.

[2]芦何秋,郭浩,廖俊云,石慧,沈阳.新浪微博中的意见活跃群体研究——基于2011年上半年27件重大网络公共事件的数据分析[J].新闻界,2011(6).

[3]刘建明.社会舆论原理[M].北京:华夏出版社,2002:48.

(作者单位:中南民族大学文学与新闻传播学院)

编校:郑