中学数学高效课堂模式实践探究

2012-12-29杨洪林

中国教师 2012年12期

教学改革的主阵地在课堂,核心在于更高程度地提高课堂效率。课堂教学效率的高低实质上主要表现在三个方面:一是在同样多的课堂教学时间内师生获得的收益的多少;二是达到同样的学习目标师生用最短的时间的多少;三是师生在教学目标达成的过程中所获得的积极的学习体验的多少,所产生积极的情感的强弱。高效课堂作为一种价值追求,需要教学实践模式做支撑。目前各个学校都根据自身学校独特的教学情况,提出不同的教学模式。如杜郎口中学的 “三三六”自主学习模式、昌乐二中的“271”课堂教学模式的五个步骤——学生自学,自主探究;完成学案,训练应用;分组合作,讨论解疑;展示点评,总结升华;清理过关,当堂检测等。我校参与了成都市“十一五”规划课题“高效课堂教学行为研究”,探究“如何实现教师高效益教和学生高效益学的最佳结合”、“如何实现教学的同一性与学生的差异性之间的有机结合”,如何构建“高参与、高认知、高情意”的现代课堂等问题。经过两年多的研究,初步建构了“以学定教,先学后教,学研结合,最优发展”的高效课堂教学行为策略。为了更好地在课堂教学过程中落实这个高效课堂教学行为策略,我们对120余节涵盖高初中各个学科特别是数学学科的高效课堂的结构模式进行研究,探究出并正在践行高效课堂的单元教学模式——“学、问、研、用”四环节课堂教学模式。所谓单元课堂教学不是传统意义上的单元教学,而是根据教学内容把课堂分为几个相对独立的单元,目的是增强课堂每个教学单元的完整性。一堂课可以是一个教学单元,也可以是几个教学单元。下面仅以初中数学课堂上一个单元——例题教学为例,对课堂每个单元都所采用“学、问、研、用”的单元教学模式进行阐释。

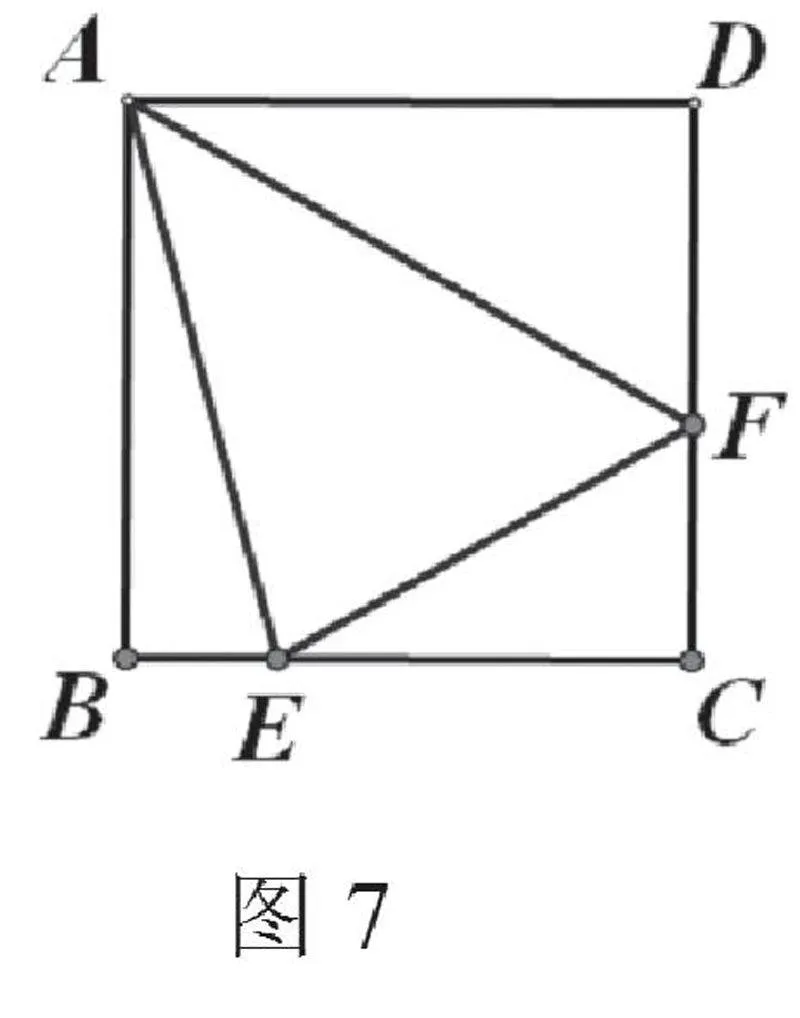

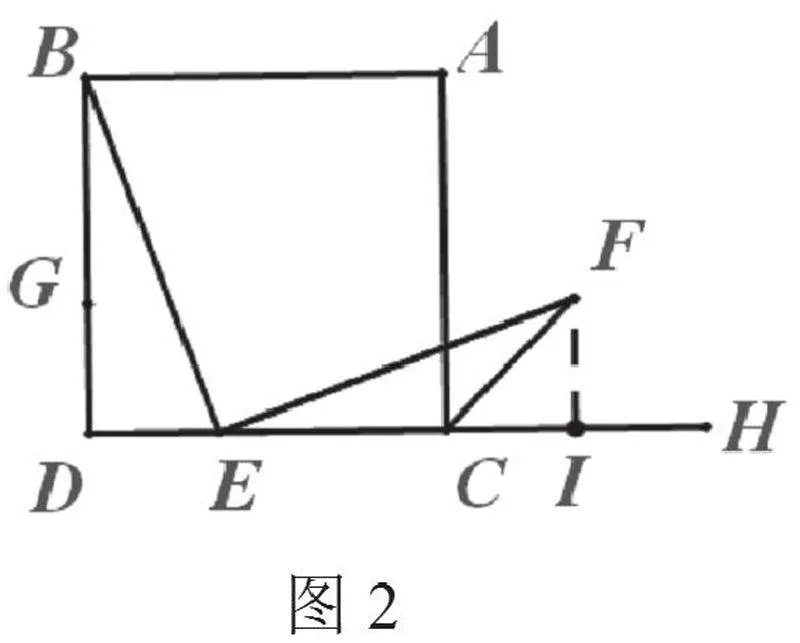

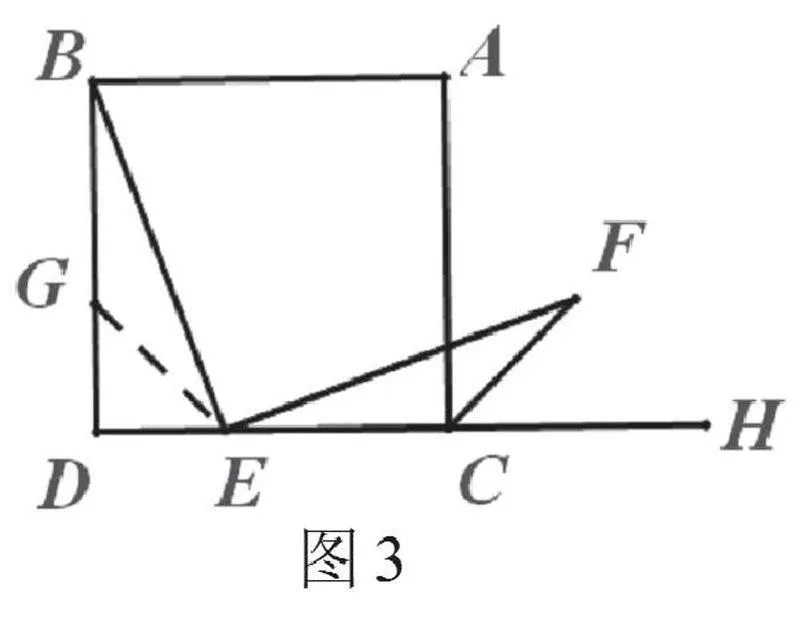

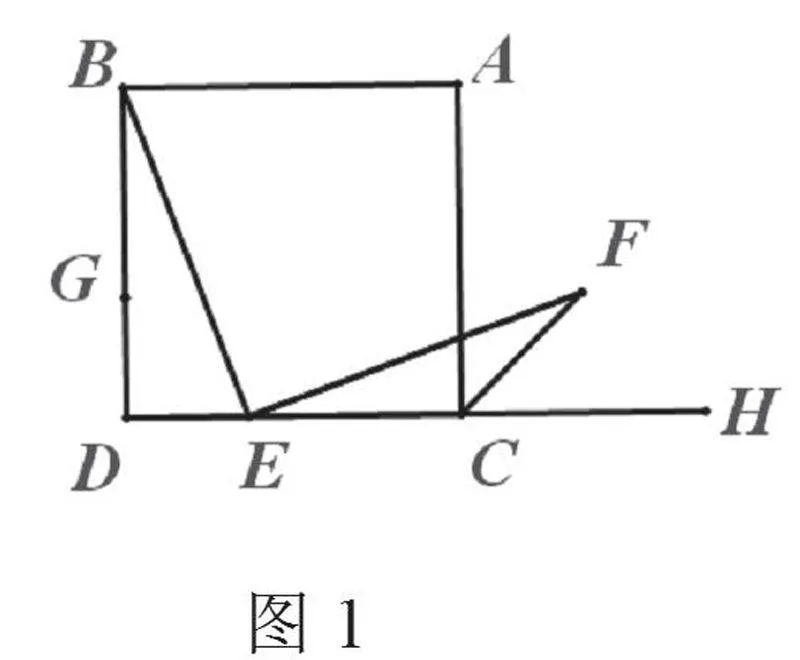

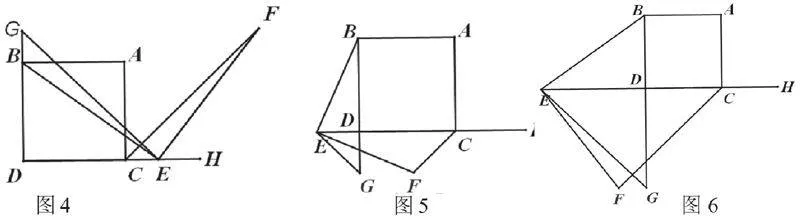

探究问题:如图,正方形ABCD中,点E是DC边上一点,EF⊥BE交∠ACH的平分线于F,探究:BE与EF的数量关系。(图1)

一、学——课堂上学生感知性的独立自主的学习

这里的“学”是指学生在课堂上对所学的素材经过反复经验或练习而产生的行为,是能力或发展倾向上的比较持久的变化及其过程。因此,课堂教学过程中,应该首先让学生通过导学案或者学习提纲引导学生对所学素材进行感知,初步体验素材,产生感性认识。这时的学习是自主的学习,独立专注的学习,教师的主要任务是组织学生建立好学习组织。如把班级学生根据学生学习品质分为若干学习互助小组;营造良好的学习氛围;指明学习的内容;提出学习的要求;提出学习方法的建议;经过努力需要达到的目标(学生思考的方向)等。如,上面例题单元的教学,首先应让学生直接感知例题,独立思考。教师的主要任务是让全体学生都能够独立地阅读思考例题。

大多数学生通过阅读例题,产生了初步的解决问题的想法,但理解不到位,思路没有打通,产生了不少的疑问。这时候,学生最希望的就是交流。因此迫切需要进行下一个环节——问。

二、问——学生与师生之间相互提问,合作学习

学生先相互解答各自在学习过程中产生的疑问,通过筛选,实在不能解答的直接向教师提问。在这个环节,教师的主要任务是引导学生学会提问,掌握提问的技巧,提高提问的针对性,明确提问是在独立思考之后的提问。如提醒学生做好提问的准备:提问的对象是谁?提问的真正目的是什么? 教师应当拟好提问的要点,要点要做到:简洁、具体,引起共鸣,语句朴素;突出中心;提供相关信息等。教师和学生双方能够在提问中有意识地学到积极的人生态度,思维更加活跃,洞察对方情绪的感知能力……[1]

提问的过程需要注意:一是学生小组内互相提问;二是给出时间让小组内不能解决的问题在小组间相互提问;最后是教师针对学生所提出的问题进行画龙点睛式地引导学生提炼、拓展,达到解决更多问题的目的。

如在本题教学中,小组内的讨论比较激烈。出现了错误方法,多数学生想到作FI