交互式电子白板在初中课堂教学中的应用成效

2012-12-29周玉霞袁悉程

中国远程教育 2012年10期

【摘 要】

学生通过交互式电子白板进行学习,有何成效?本文采用质化和量化方法,调查四川某中学学生对交互式电子白板的观感以及使用后的学习成绩变化。结果发现,学生对交互式电子白板均持有积极的观感,学生的历史、数学和语文成绩有显著提高。然而学生认为在硬件、软件、资源以及系统维护方面,交互式电子白板还有待完善。

【关键词】 交互式电子白板;初中教学;应用成效

【中图分类号】 G40-057 【文献标识码】 B 【文章编号】 1009—458x(2012)10—0025—07

交互式电子白板(Interactive Whiteboard,以下简称IWB)在欧洲已经被广泛使用,IWB结合了传统黑板和多媒体电脑的诸多特点,对于已经熟悉了以上两种“传统”媒体的教师而言,IWB无疑具有很好的继承性,同时IWB也提供了多种多样的交互手段,尤其对于数学和科学课程有着十分重要的作 用[1]。在我国,IWB也开始悄然兴起,在一些城市已经有不少学校开始采用这种新媒体来进行教学。中国的教育有着强烈的应试教育痕迹,在这样的教育文化背景下,学生对IWB有何反应?带着这一问题,我们走进了四川绵阳实验中学,选择四门学科,进行了为期两个月的试验和研究。

关键概念的定义

1. IWB(交互式电子白板)

IWB是一种由计算机控制并与投影仪相连接的触感式白板,IWB系统有四个组成要素:计算机、投影仪、相关应用软件以及电子白板,使用者可以通过点触或非点触的笔操作白板来控制计算机[2]。

2. 学生观感

观感(Perception)是人对环境赋予的意义,涉及认知层面[3]。Fraser[4]对大量研究分析后认为,学生对课堂学习环境的观感能够解释学生学习结果的部分变异,甚至超过了从学生特点角度所做的解释。

3. 学生成绩

本研究采用学生的考试成绩来衡量学生的学习成绩,研究中采用学生在使用IWB前后的考试成绩作为学生成绩的前后测得分。

相关研究

IWB对学生到底意味着什么?学生的学习成绩能够因此得到提高吗?综观对IWB的成效研究,国外的研究多从学生观感、学习过程以及学习成效方面进行研究[5][6]。在学生观感方面,大多数学生非常喜欢IWB的某些特点,如多种功能、交互性活动、多媒体的信息呈现手段,以及由此带来的趣味性和愉悦感等。然而学生也认为自己在技术操作方面存在一定困难[7]。在学习过程方面,IWB能支持学生处理更多复杂概念,能够更清晰、有效和动态化地进行知识表 达[8]。在学习成效方面,Miller[9]发现IWB的播放和翻页功能能够对能力欠佳的学生理解教学内容提供帮助,此外,Somekh[10]的研究数据显示,教师在使用IWB两年后,包括具有特殊教育需求的学生在内的所有学生的全国考试成绩都显著提高。国外的这些研究框架和研究工具(如观感量表)对本次研究有一定的借鉴意义。然而在学习成效方面,Miller和Somekh的研究都是在一些长期(如两年)使用IWB的学校进行的,教师已经可以熟练使用IWB,并且在教学法方面有一定的突破,在我国,IWB还是个新兴事物,技术问题以及对于新技术的排斥或过分依赖都可能会影响其使用的效果。

随着我国教育信息化的推进,在一些发达城市对IWB的装备日益加速,相关的研究也在进行中,如王陆教授主持的“十一五”教育技术重点课题“基于交互式白板的混合式学习研究”,从教师的教学设计角度提出了一些应用设计模式,如IWB支持下的授导式学习活动设计、探究型学习活动设计以及网络教育活动设计模式,并辅以案例支持[11]。我国有着应试教育的传统,新课改所倡导的探究式教学方兴未艾,在这样一个新旧交替的教育背景下,从学生的角度来看,IWB意味着什么呢?学生的考试成绩会否因此得到提高呢?此类的研究极为少见。

教学活动要围绕学生展开,因此首先得了解学生对IWB的反应,才能真正从学生角度出发,以学生的学习为中心来组织教学。本研究关注的是学生对IWB的反应,包括他们的观感、使用IWB前后的学习成绩变化以及使用IWB存在的问题,以期为进一步改进教学提供切实的依据。

研究设计

1. 研究问题

本研究的问题如下:学生对IWB的观感如何?学生的成绩有什么变化?在IWB应用于课堂教学时,学生有什么困难?

2. 研究设计与工具

基于以上研究问题,本研究采用混合式研究法。在考虑了研究者的人员安排后,本研究在四川绵阳实验中学选择了语文、数学、历史和化学四门课程作为实验课程,大多数研究在初二年级的部分班级进行。之所以做这样的选择,是希望在不影响学生正常升学的情况下,保证实验研究结论的客观呈现。初一学生刚从小学升入初中,需要时间来对新阶段的学习和生活加以适应,这会影响到本次研究;初三又面临意义重大的中考,不宜留出时间参加实验,因此本次研究尽可能选择初二的班级参加,而化学课由于只有初三开设,因此选择3个初三班参与化学学科的研究。此次实验从2009年10月14日开始,为期两个月;研究中,设置了实验组和对照组,实验组为采用IWB的班级,对照组为采用黑板加粉笔教学的班级;为避免教师教学水平对实验成果的影响,同一学科实验组和对照组是同一个教师。

实验中先对教师进行IWB技术和与之相结合的教学设计的培训,然后边上课边反思,从研究者与实验教师共同备课到逐步放手让教师发挥主观能动性,能够独自顺利地在IWB环境中进行教学。针对学生观感的研究问题,在实验结束后采用学生观感量表进行测量,该量表为Moss等[12]设计的Likert量表,具有良好的信度和效度。对于学生的学习成绩,在实验开始前,采用学生前次月考成绩作为前测,实验结束后的期末学习成绩作为后测。对于学生在IWB使用中遇到的问题,在实验后进行访谈。此外,研究者在整个研究过程中,对教师的教学过程进行了观察和记录,以为研究结论的深入解释提供更翔实的依据。

3. 数据分析方法

本研究采用混合式研究方法,量化部分主要包括,采用学生观感量表,发放问卷250份,回收228份。在录入量化数据后,主要利用SPSS 17.0 for Windows统计软件进行分析。本研究对量化数据的分析,采用了均值和标准差进行描述统计;进行了探索性因子分析,提取因素,做数据精简;进行了差异分析,采用均值差异分析t检验和ANOVA,以及方差分析GLM。

本研究中,质化数据的来源主要是访谈录音和笔记,本研究的质化数据分析参照了Miles和Huberman[13]的质化数据分析过程,即首先对这些数据进行转录,然后对数据进行精简和显示,最后在呼应原有理论的基础上产生结论或验证。

研究发现

1. 学生对IWB的观感

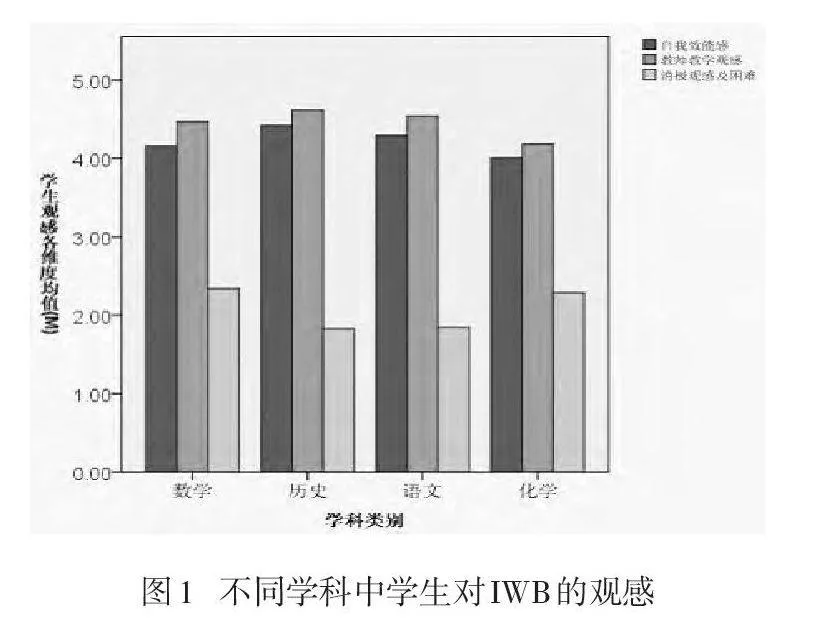

使用Kaiser正交旋转法对所有题目进行探索性因子分析,结果显示学生的观感可以分为三个维度。第一,学生在IWB课堂上的自我效能感,如学习动机、知识学习难易程度、课堂交互等。第二,学生对教师在IWB环境中的表现之评价,包括教师的课堂组织、内容呈现,以及趣味性等。第三,学生对IWB运用于教学时的不适和困难,如知识进度、课堂节奏、互动情况等。前两个维度是积极观感,最后一个维度是学生的消极观感。

(1)学生对IWB持积极观感

从图1描述的统计结果来看,总体而言,四门学科中学生对IWB均持积极和认同态度。各学科中学生在自我效能感方面,得分都高于4分(满分为5分)。学生表示,他们听课更加专注,更多地参与课堂互动,学习更加容易,可学到更多知识。

在对教师教法的观感维度方面,得分甚至达到4.5。这说明,在学生看来,教师运用IWB上课后,在图形与表格呈现、知识的呈现和互动学习、调动学生积极性方面均好于过去的传统教学效果。

学生对IWB有何消极观感呢?观感量表中主要从技术操作、课堂进度、学习难度等方面进行调查。在以上维度学生都未遇到太大困难,得分在2分左右(3分为中立)。

(2)学生在文科课程中比在理科课程中对IWB持更积极的观感

从图1可知,学科不同,学生对IWB的观感也并不完全相同,理科的正向观感要低于文科,最好的为历史学科,其次为语文学科,数学次之,化学学科的学生积极观感最低,消极观感得分最高。不同学科学生的观感差异是否具有统计学意义呢?经过进一步的ANOVA分析后,研究者发现在自我效能感方面,化学学科学生的得分显著低于历史学科的学生,t(均值差)为.414,p=.006<.01;对于教师使用IWB后的教法观感方面,历史学科依然是反响最好的学科,化学学科学生的得分显著低于历史学科(t=.434, p=.001),也显著低于语文学科(t=.353,p=.018<.05);在学生的消极观感维度方面,学生对理科比对文科消极观感更高,数学学科学生得分显著高于历史(t=.512,p=.016<.05)和语文(t=.494,p=.028<.05),化学学科学生的得分也显著高于历史(t=.462,p=.032<.05)。

从以上的分析来看,此次实验中,学生普遍对文科(语文和历史)的积极观感多于理科,消极观感少于理科。但根据研究者的观察,此种现象的出现,并不意味着IWB在理科教学方面的成效不如文科,而是由于文科教师在此次实验中大量使用了多媒体资源,班级互动主要体现在学生讨论和回答问题方面,而在多媒体资源互动方面则比较少。而在理科的课堂教学(如数学、化学)中,教师大量使用了资源交互的功能,如让学生在IWB上操作图形并现场演算等,师生在白板上分解图形和演算的频率远远高于文科课堂教学的频率,由于教师对该类复杂操作尚在学习阶段,学生观感由此受到影响,这在白板使用初期是可以理解的。

2. 学生的成绩变化

参与实验的4门学科5名教师(语文有两名教师)中,语文(两名实验教师中的一名)、数学和历史的实验组后测成绩显著高于对照组,下面分而述之。

学生观感最好的历史学科,实验组和对照组前测成绩有显著差异,用GLM分析排除了前测成绩的影响后,实验组(N=130)后测成绩(M=59.51,SD=19.22)和对照组(N=276)后测成绩(M=53.17,SD=18.98)有显著差异,F值为4.57,p值为0.033,小于0.05。

数学学科实验组(N=72)和对照组(N=146)前测无显著差异,经过t检验,实验组后测成绩(M=69.01,SD=23.21)高于对照组(M=61.38,SD=20.06),差异十分显著,t值为2.51(p为0.009,小于0.01)。

语文学科的两名教师,实验结果并不相同,第一位教龄20年的优秀语文教师,实验组和对照组前后测均无显著差异。而另外一位教龄3年的青年语文教师,实验组(N=71)和对照组(N=61)前测无显著差异,经过t检验,实验组后测成绩(M=76.11,SD=10.32)显著高于对照组(M=72.07,SD=14.87),单侧检验t值为1.838(p值为0.034,小于0.05)。

化学学科实验组和对照组成绩前后测均无显著差异。

根据研究者的观察,参与实验的无显著差异的语文学科教师和化学学科教师有20年教龄,具有丰富的教学经验和优秀的探究教学活动设计和课堂组织能力,然而对于IWB这种新媒体的特性并未充分挖掘和使用,化学教师在使用IWB功能时,技术上还不熟练,导致有时出现技术问题。历史学科教师虽然也有20年以上的教龄,但她大量使用了多媒体资料来丰富教学内容,增加了背景资料,帮助学生更好地理解历史知识。数学学科教师和语文学科年轻教师在此次实验中将IWB的特性(如实时交互、多媒体资源和丰富的板书等)和学科特点结合起来,实验组后测成绩均显著好于对照组。这就说明,学生的学习成绩变化和教师的教学活动变化有很大关联,教师教法成熟不易改变,可能是新技术难以迅速融入的一个重要原因。

3. IWB应用存在的问题

虽然大多数学生对IWB持有积极观感,IWB丰富的资源、生动的交互功能、教师由此发生的教法改变等,都让学生提升了对IWB的观感,学生除了在化学课堂遇到一些技术问题以外,对于课堂进度和学习难度都没有感觉异常。如此积极的观感使学生某些课程的考试成绩也得到显著提升。但为了进一步从IWB自身的特性方面了解学生的反应,研究者依然试图通过开放式访谈,了解IWB本身存在的问题,以便在实践中扬长避短,将IWB的特性与课程内容和活动更好地结合起来。总体而言,学生遇到最多的是IWB本身存在的问题、教师操作的问题、资源需求和现状冲突的问题、学校内部管理机制的问题等。

(1)硬件方面:IWB屏幕小,光线强,学生对配色难以适应

参与实验的班级每班有65人左右,教室面积约60平方米,而白板尺寸为85英寸,面积为1.8×1.2米。学生反映说,IWB的屏幕小,坐在后排的学生无法看清楚。“如果教室太大,人又多,看得不大清楚”(S78,学生编号,按照录入顺序排列,以下同),“我觉得屏幕太小”(S200)。此外白板背景为白色,配彩色图形和文字,光线太强,看久了易产生视觉疲劳,恐怕对视力有影响。“光太刺眼,需要改进”(S3),“IWB用多了会不会对视力不好”(S90),“在屏幕上写字,颜色变换太多,有时候看不清某些颜色的文字”(S2)。

以上硬件方面的问题都是针对IWB本身的信息呈现功能,这些问题可以在一定程度上解决,如屏幕大小的问题,目前市场上IWB的尺寸从65英寸到200英寸不等,教室在配备IWB的时候,可以根据教室的大小和人数来灵活安排,而且借助白板软件,屏幕上显示的图形文字都是可以随意放大缩小的,这可部分化解白板尺寸不足的问题。对于白板光线太强的问题,我们建议教师根据使用习惯和需要自行调整白板的背景颜色。如此次实验中的语文教师就自己将白板的白色背景调整成为黑色或深绿色,然后配白色文字和彩色图片,适应学生用黑板的习惯。另外,IWB上的配色也需要教师根据人眼的视觉特点来适度适时使用彩色和各种修饰,在突出重点和丰富信息的同时,考虑不同色彩的对比和人眼视觉的阈限,不要造成对学生的干扰和学生的视觉疲劳,影响信息呈现的效果。

(2)软件方面:功能不稳定

访谈中,学生表示教师操作IWB相关软件不熟练,存在差错,IWB软件自身也存在不足。“IWB有时会出现一些错误,比如跳页、清屏等,上课教师难免出点差错,这就会使课堂变得混乱,而且IWB课件制作时可能会有些漏洞,使有些资料无法观看”(S1),“对使用电子白板的课堂在刚开始可能会有兴趣,可是程序有时会出错,影响上课,也影响我们听课的感觉”(S5)。还有学生认为教师用白板笔控制不方便,“我觉得该设计一个遥控器来进行控制 ”(S89)。

软件方面存在的问题,部分原因是白板软件存在漏洞,此外也与教师操作不熟练以及病毒侵袭有关。在教师逐渐熟练之后,因软件操作引起的故障将会减少。但是软件本身的问题和病毒侵袭带来的问题需要技术人员协助加以解决。

(3)资源方面:教师备课很辛苦

访谈中学生认为,教师上课所使用的资源比过去的黑板加粉笔更加丰富,但多媒体资源的准备以及课件的制作等会让教师更加辛苦,“虽然我们对丰富而生动的上课方式很喜欢,但是我们觉得教师更加辛苦了”(S1,S4,S15),“那些化学仪器啊,分子结构动画啊,教师应该花了不少工夫”(S1,S15,S16)。教师备课过程中的资源多为自己下载,没有相应的指引和标准,会造成备课资源的良莠难分。

目前电子资源尤其是电子教材方兴未艾,大量的多媒体资源、交互资源和标准化的SCORM课件将被专门的教育服务机构开发出来,这将减轻教师备课的负担,在课程内容的科学性方面提供更多的保障。

(4)管理和维护方面:需要更多支持

学生认为,“设备的维护问题很严重”(S98),“电子白板虽然新颖,但似乎很贵重,很正式,我上课的时候有点儿拘束和害怕”(S199)。

如学生反映的那样,IWB的管理和维护目前存在极大问题,需要资金和人员支撑。在IWB常态化使用过程中,管理和维护将会成为影响IWB正常使用的一个重要问题。

结 论

综上所述,从学生的角度而言,他们对IWB持有积极的观感。IWB特有的多媒体交互式资源呈现、实时书写和图形图片动态操作功能都让学生有全新的体验,让他们更加喜欢SrbEiGU/1G335ZEbZ8OfuPpGVqPaunIspzxSKck1ax0=课堂教学活动。如果教师能针对新媒体的特点对教法做出适当改变,让学生有更多的课堂参与,将带来较好的教学效果。总体而言,学生在文科课程中对IWB的观感要比在理科课程中更积极。从学生的学习成绩来看,历史、数学、语文学科中部分实验教师所教授的实验组成绩显著高于对照组成绩,化学学科未取得明显成果。这一结论跟学生的观感基本一致。学生观感积极的班级,学习成绩也相应有显著提升。从实验观察来看,学生的反应(观感和成绩)跟教师有很大关系,正如有学者所言,IWB的强大功能和丰富多彩只有在教师有效应用下才能发挥其促进教学的功能[14]。就IWB本身而言,本研究中学生从软硬件使用、多媒体资源和标准以及维护管理等方面提出的问题,为进一步改进IWB的教学应用提供了方向。

研究发现,在我国这样一个应试教育痕迹很重的教育文化背景下,IWB的应用和相应的教学法调整并没有给学生带来消极影响,相反,学生拥抱新技术和新理念,渴望在教学活动中更多地参与和互动。因此,应该在教学中充分考虑学生的这一需要,将新媒体的特性与课程教学活动有机结合起来,提升学生对教学的观感。学生有积极的观感,才能投入更多情感和认知,学习成绩也才会相应得到提高。在此过程中,教师是最为关键的因素,正如Fullan[15]所言,教师是课程变革的核心。如何提供相应的教师培训和服务支撑,在一定程度上克服教师对新媒体的抗拒和焦虑,帮助教师重新思考习以为常的常规教学,挖掘教师专业发展新的生长点,这将是接下来研究的重心。

[参考文献]

[1][12] G.Moss, C. Jewitt,, R.Levaiç, V. Armstrong, A. Cardini, and F. Castle, "The Interactive Whiteboards, Pedagogy and Pupil Performance Evaluation: An Evaluation of the Schools Whiteboard Expansion (SWE) Project: London Challenge," Institute of Education, University of London. DfES/Becta, 2007.

[2] F.Saltan,, and K. Arslan, K. "A New Teacher Tool, Interactive White Boards: A Meta Analysis". In I. Gibson et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2009. Chesapeake, VA: AACE, 2009.pp. 2115-2120

[3] B. J. Fraser, "Research on classroom and school climates. In D. Gabel(Ed.)", Handbook of research on science teaching and learning. New York: Macmillan, 1994,pp.493-541

[4] B. J. Fraser, "Classroom environment instruments: Development, validity, and applications," Learning Environments Research,vol. 1, pp. 7-33.1998.

[5][7] I.Hall, and S. Higgins, "Primary school students’ perception of interactive whiteboards," Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 21(2), pp.102-117, 2005.

[6] K..Wall, S. Higgins, and H.J. Smith, "The visual helps me understand the complicated things: Pupil views of teaching and learning with interactive whiteboards," British Journal of Education Technology, Vol. 36(5), pp. 851-867, 2005.

[8] H. Smith, "Smartboard evaluation final report", Kent NgfL.http://www.kented.org.uk/ngfl/whiteboards/report.html, 2001.

[9] D. Miller, "Developing interactive whiteboard activity ," MicroMath, Vol. 19, pp. 33-35,2003.

[10] B. Somekh, "Interim Report to the Department for Education and Skills," Unpublished .

[11] Lu Wang, "Interactive Whiteboard and teaching creation- from novice to professional," Higher Education Publications, 2009(In Chinese).

[13] M. B. Miles, and A. M. Huberman, "Qualitative data analysis : an expanded sourcebook (2nd ed.)," Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.

[14] Ofsted, "Report: ICT in schools-the impact of government initiatives," http://downloads01.smarttech.com/media/research/international_research/uk/the_impact_of_government_initiatives_primary.pdf, unpublished.

[15] M. Fullan, "The new meaning of educational change (3rd ed.)," New York: Teachers College Press, 2001.

收稿日期: 2012-03-15

作者简介:周玉霞,讲师,博士,云南师范大学信息学院(650500)。 袁悉程,四川文轩教育有限公司(610036)。

责任编辑 石