诗性的荒野

2012-12-29郑工

中国收藏 2012年7期

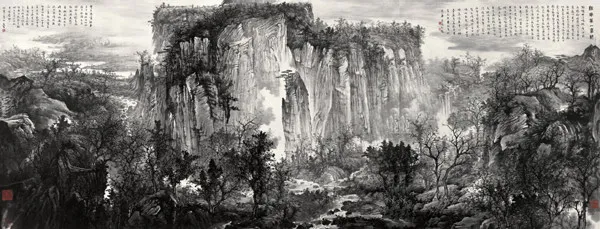

周逢俊绘画的天赋极高,对笔墨的感觉超乎常人,故作画有股激情,这激情就来自于其内在的需要。但任何一位天才画家并不都是凭天赋作画,因为绘画还需要涵养,需要理解,需要品味,才能达到一个境界。不少人论周逢俊的画,总得意于他的诗,以为他的画富有诗情。不错,周逢俊善赋诗填词,那般诗情总浸润着他的笔墨,进入他的绘画世界。然而,诗各有性情,因人而异。周逢俊的诗与画,其总体特征是什么?——“典雅、清丽、疏寒、凄美”(周逢俊《松韵堂访谈录》)。也许他的诗词有婉约的一面,但他的画在温润之外,更见内在的张力,呈现出高品位有节制却又自由放松恣意旷达的气度。诗性的荒野,是周逢俊绘画的一种品性,也是一种审美态度,无论他画山水还是画花鸟。

荒野,是文人的一种自然想像,与田园的概念不同,其不在于耕闲独醉或采菊东篱下,也不在意那炊烟袅袅、阡陌纵横或牧歌唱晚、泛舟湖上的生活景象,而是抛离了一切现实诉求,钟情自然,依恋自然,并顶礼崇拜,完全展示着大自然的魅力。这里的自然对周逢俊意味着什么?是他故乡的银屏山还是他客居的黄山七十二峰?无论何者,其苍茫峻拔,神奇莫测,始终贯穿如一。周逢俊自言其家山蔚蓝深秀,“峰罗巨侈,翠迭宏衍”(《周逢俊·自序》),生成之意象无分南北。言下之意,其山水意象贯通南北,崇高与浪漫不断交织,相互演绎。中国古代山水画始自魏晋六朝,如宗炳,即“眷念庐、衡,契阔荆、巫。”(《画山水序》)而这些江南名山,是否就成为古代山水画家最初的视觉对象与审美情结?昔日顾恺之从会稽还,叹其山川之美,曰:“千岩竞秀,万壑争流,草木蒸笼其上,若云兴霞蔚。”(刘义庆《世说新语》)明代吴承恩写唐僧西行之路,依然如此想像——“万壑争流,千岩竞秀。鸟啼人不见,花落树尤香。”(《西游记》第17回)有山,让水徘徊其间;有树,让人逍遥其侧。不仅大地山川的南北问题在此综合了,笔墨丹青中的山水与花鸟的问题也在此综合了。周逢俊也很讲究这种综合,他的山水画总让人见到茂密的森林与突兀的山岩,总让人看到陡峭险峻的气象与绵延幽深的意境,总让人感受到一种禅意。密密林间,有着一丝丝过隙山风。云岚渐起,山体峻拔险峭,人迹罕见。在这荒幽无人之境,一切都在恣意地生长,无为而无所不为。这意味着什么?或者说,这些图像背后隐含着怎样的心理状态及创作动机?对主体而言,有疏离感,即远离现代文明,躲避现代科学技术对生态环境的改造与破坏,重新面对荒野,寻求原始的神秘的及恢弘并苍凉的自然景观,寻求一种自然力。周逢俊似乎要借助这自然力唤起他内心的表达欲望,批判人类社会对自然的干预及对自由的限制。

自然与自由的心理状态,谁不向往?可又有谁能真正达到?周逢俊的人是自由的,他的画是自由的,他画中的山水也充满着自由独立的精神,而这精神又是在一片蛮荒之境中展开,充满诗的韵致及其幽远散淡的气息。在古代,面对荒野,文人们的态度是“悠游”,即寄望山水,扩展自己的生活空间与人生境界,与天地相往来。故其“披图幽对,坐究四荒,不违天励之,独应无人之野。”(宗炳《画山水序》)这种审美态度将山水精神化了,其特征一是深邃,二是宏大,三是神圣,而在笔墨的庇护下,种种诗意与诗境悄然转换为诗性,渗透到形象的方方面面。对周逢俊而言,他不仅“悠游”于山水,而且“悠游”于人生,将人生诗意化,将艺术神圣化。

我见周逢俊,一袭唐装,下巴留着一束胡子;头微微昂起,眼中闪烁着灵光,有点咄咄逼人。这是他迎接四方。他性情豁达,才具不拘,读过不少书,也写过不少旧体诗词。这一切都成了他做艺术的先决条件,并涵养着他的笔墨生涯。

周逢俊的画以山水为主,即便画花鸟,他也以山水对待,青藤、八大是其所爱。究其因,亦不过荒寒二字。荒寒,勾连了他的山水画与花鸟画,同时也勾连了他的笔墨意趣。周逢俊说,他的画取宋人构架及元明清人的笔墨。所谓宋画架构,我以为指的是五代北宋时期的绘画,无论是花鸟画还是山水画,均能从大处着眼,细处入手,写实性较强,如黄居或崔白及其他画院画家,又如巨然、范宽或李成、郭熙的山水画,其气局颇大,生机勃勃,笔墨间未见荒寒萧索之象。及至元代倪瓒、王蒙、吴镇,其山水意象方见冷峻、隐逸、闲淡,萧瑟而荒寒。而黄公望“终日只在荒山乱石丛木深中坐,意态忽忽,人莫测其所为。”(李日华《六研斋笔记》)这是荒野中怀有禅心的人之存在状态,聆听天籁,故其笔意,一能在散落处做生活,二能在不经意间做凑理,“其用古也,全以己意化之。”(《南田画跋》)这一境界为元以后文人所推崇,即通过一种特定的笔墨关系疏离现实,变化神明,寻求古雅,“荒野”之意趣也随着文人的隐逸生活而呈现山水画创作中,也随着笔墨范式而成一审美类型。至明代陈继儒,曰:“文人之画不在蹊径而在笔墨”(《盛京故宫书画录》),谈的也就是绘画中的形质关系,强调质胜于形,在意于笔之苍劲,而不在意于丘壑之奇。我以为,周逢俊正是从这一点领悟宋元绘画之变,并找到其艺术上的突破口,在传统问题上占据上风,独领风骚。

他的山水画打开了他那花鸟画的气象格局,而他的花鸟画又打开了他那山水画的笔墨意蕴。最主要的是他的笔墨意蕴提升了他的绘画品质,并获得一种苍茫萧索的荒野意趣。如《谷自幽风净》(2010年)、《纵野萧散图》(2011年),虽画花鸟,却见山林;如《锦堂春慢》(2010年)、《怪石扶松》(2010年),虽画庭院,却寂寞伤怀,幽境一片。写意性的笔墨极具韵味,而这韵味又是周逢俊所欣赏并深有体悟及阐发,以为其有“风姿”,具“幽玄”之趣。故他的水墨世界意象连连,气韵迭起,比之宋画要滋润,比之元画要大气,较之当代的水墨画坛。又有一股荒野的古雅气息,体现了他的想像的纯粹性。他的画,说是一种自然景观,却在自然界中无法寻觅;说是一种心理现象,却又依托着客观的图像。故他的画,能穿越时空,追求一种永恒的价值。他的绘画价值既不在于写实,也不在于写意,而在于他的想像,是想像力创造了他笔下的山山水水,缔造了他的山水精神,尽管其中不乏程式,但他善于变化,依靠想像调整各种关系,形式组合能力特别强,意境十分突出,如《神农架清秋》(2005年)、《梦里家山又一秋》(2007年)、《梦回银屏山》(2011年)等。他在历史与自然中寻求神秘,并沉溺于自我营造的一种理想状态。

画家周逢俊,诗人周逢俊。他有一种开张的气度,将他对世界的所有理解诉诸笔墨,“向山月,一弯似我,冷峻孤辉。”(周逢俊《意难忘·燕山亭归饮》)这就是当代的周逢俊,非古非今,特立独行。他绘画的当代性,就在于对古典传统的向往中,就在于对笔墨世界的逆向性转换中。

2012年6月6日

周逢俊,别名星一、与清,斋号松韵堂,庄房别馆主人。现为北京师范大学首届国画高研班导师,北京人文大学兼职教授,周逢俊美术馆馆长,京华水墨画院副院长,中国美术家协会会员,中国散文学会会员,中国书画研究院创研部主任,北京国画艺术家协会副会长,山水画创研室主任,北京汉韵堂文化艺术交流中心艺术总监,燕堂门下。

出版有《周逢俊水墨作品集》(海南美术出版社)、《周逢俊画集》(天津人民美术出版社)、《周逢俊作品精选》(天津杨柳青出版社)、《周逢俊国画精品集》(人民美术出版社)、《周逢俊作品选集》(中国书店)、《中国当代山水十家》(人民美术出版社)、《国画精粹十二家》(上海朵云轩)、《冯远·周逢俊作品合集》 (上海世博会)、《中国当代书画名家·周逢俊山水卷》(迎2011法兰克福书展系列丛书)。

作品被众多机构及个人收藏,其中《唐人诗意》由台湾山美术馆典藏,作品《家在青山绿水间》由北京大学收藏,作品《满园春盛图》由人民大会堂收藏,另有两幅作品被中南海收藏。

主要活动

1998年 《唐人诗意》参加由文化部,李可染艺术基金会主办的

“98中国国际美术年”当代中国山水画,风景油画展

1999年 《曙光》入选全国第九届美展

1999年 《原上秋风》入选全国第二届中国花鸟画展获优秀奖

2001年 《唐人诗意》参加中国文化部、中国美协举办的“庆祝建

党八十周年全国美术作品展”获优秀奖(最高奖)

2003年 《烟山云树》参加全国第二届中国画大展获优秀奖

2004年 作品入选第十届全国美展

2005年 参加中国画研究院举办中国山水画,风景油画对比展

2007年 中国教育台播出《周逢俊艺术与乡情》

2007年 中央电视台播出介绍周逢俊的艺术专题片

2011年 担任中国首届绘画模特大赛任评委

2011年 参加最具实力中国画名家邀请展(济南)

个展及联展

1997年 在中国美术馆举办“周逢俊现代水墨山水作品展”

1998年 在中国美术馆举办“验证实力。中国画家五人展”

2002年 赴美国洛杉矶举办画展

2002年 在亚明艺术馆举行“周逢俊国画作品汇报展”

2005年 中国画研究院龙瑞工作室《帖近文脉》山水画全国巡回展

2008年 周逢俊国画作品2008年全国巡回展

2007年 太和书画院举办个展

2009年 烟台画院举办个展

2011年 中国画名家四条屏作品邀请展

2011年 “秋风大雅”中国画家6人展

2011年 宋庄国画院首届扇