朱仁民:用艺术拯救生态

2012-12-29张娟

中国收藏 2012年7期

朱仁民,浙江宁海人,国画大师潘天寿的外孙,画家、雕塑家、环境设计艺术家。历任中国美术学院风景建筑设计研究院院长 、杭州潘天寿环境艺术设计研究院院长、浙江大学城市学院景观研究实习基地主任教授等。其国画作品曾先后获得第二届全国青年美展铜奖、第七届全国美展铜奖、日中国际美术交流展大奖等奖项。

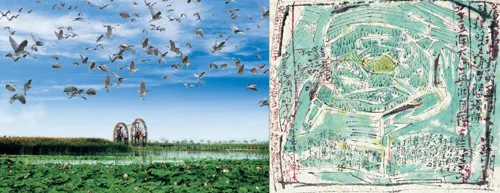

1996年,朱仁民在普陀买下荒蛮的莲花岛,亲力亲为,将小岛打造成展现生态文脉理念的艺术公园;2006年,朱仁民亲手设计并打造了我国西部国家级湿地公园——银川鸣翠湖国家湿地公园;2009年,由他建筑设计的杭州胜河古水街成为了杭州的新地标。

2012年5月20日,在浙江大学115周年校庆之际,“浙江大学朱仁民艺术馆”在毗邻西子湖畔的浙大西溪校区开馆。作为连续两年综合实力排名国内首位的享誉全球的百年老校,在重大的校庆活动中,如此隆重地为一位在世艺术家打造一座艺术馆,这不仅在浙江大学是第一次,在中国艺术界和教育界也都是一件新鲜事。

作为当代艺术家的一份子,几十年来,朱仁民默默无声地创造出了一件又一件令人震撼的作品,从《千里饿殍图》、《硕果图》等国画作品,到莲花岛艺术公园、鸣翠湖国家湿地公园等景观设计,朱仁民的艺术创作给我们今天的艺术界开拓了一个个崭新的天地,而他通过艺术进行生态修复的思想更是十分前卫、独特。日前,本刊记者独家专访了这位当代艺术家。

《中国收藏》:您能给我们讲讲浙大建立“朱仁民艺术馆”的初衷吗?

朱仁民:上海世博会期间, 世博园中的“朱仁民艺术馆”引起了很大的反响,不少欧美专家和国内民众都给与了极高的评价,包括上海交通大学、浙江大学、美国伯克利大学、欧洲LABA艺术学院等著名高校都对我发出了邀请。不过我在浙江生活了几十年,许多创作都源于浙江,所以我最终选择了浙江大学。浙大专门为我建立了景观艺术研究院、朱仁民艺术教育基金,并筹划了朱仁民艺术大楼,令我十分感动。我本无多大能耐,也许是因为我多少具备一些当今时代最急需的人文艺术能力和思想,所以才得到这些高校的青睐。

《中国收藏》:据我们所知,艺术馆展示着您创作的书画、文学、雕塑、建筑、景观等等作品,您的身份不仅仅是书画家、雕塑家,还是国内景观建筑设计的先驱,这些艺术形式,您是怎样把它们融汇在一起的呢?

朱仁民:对我而言,没有比搞艺术创作更开心的事了。几十年在沙漠、荒岛、黄河、裸崖中打拼,今天否定昨天,昨天又否定今天,每天工作15个小时以上。可以说,凡是跟艺术沾边的事,我眼睛一瞟就知道了,所以也就很自然而然地把这多种艺术形式融合在了一起。

其实,早在古罗马时代,建筑景观雕塑就已经是一种艺术门类,应该说,书画、文学、雕塑、建筑、景观都是内质相连的艺术门类,一通百通。景观、建筑等设计其实是世界上所有大艺术家都会的事情,达·芬奇、米开朗基罗、毕加索、文征明、石涛⋯⋯概不例外。只是我们一直很狭隘地把书画单列出来作为艺术,其他都看作不入流的门类,但想想,敦煌是谁设计的?故宫是谁设计的?还有长城、云冈石窟、龙门石窟等等。简单点说,一流的艺术家,像齐白石、潘天寿,如果让他们做建筑景观,必定也是一流的大师,只是他们受传统思想所影响,而局限于书画里了。

其实不是我有本事,而是我肯吃苦。先哲说举一反三,我要求自己举一反九、反八十一,甚至更多。我将欧洲的景观设计率先引入国内的时候,国内设计界尚没有景观二字,当时也没有电脑,所有的设计全靠手绘,我的手绘能力挺高,这使得我在这个领域里如鱼得水。

《中国收藏》:提到您,一些人首先想到的或许是“中国第一岛主”,您能跟我们讲讲您当初为什么会买下“莲花岛”?在对“莲花岛”的改造中,您是怎么构想的?“莲花岛”现状如何呢?

朱仁民:上世纪80年代末,一次画画时,我从画架上摔下来,在普陀山顶隐秀庵瘫痪了五六年。到我能站起来时,撑着两根拐杖,口袋里没有一分钱,睡在杭州柳浪闻莺公园里。那时,我崇拜欧文、圣西门这些欧洲的人文主义大师,想用自己的艺术拯救生态。当时就希望能买个悬水的岛,无人干涉在岛上实施自己心灵生态、自然生态、艺术生态的理想。我这个人一天到晚想入非非,但想定了我就会去干,这一干就是十几年。从绘画到雕塑、建筑、景观、禅宗,从买岛、策划、报批、运作全是我一个人干的。没有公路、没有码头、没有航道、没有水暖电,工程被停过、车子被砸过、人被抓过、岛被填过,终于将这个小岛保住了。后来又投入了几千万元的资金,自己在莲花岛上凿了十几年,凿出个海洋雕塑艺术公园,刻了“永久免费”四个字。此后,莲花岛成了个海岛生态保护、心灵保护、文化保护的国家级示范教育基地。

莲花岛现状依旧,我养着,永久免费。现在是海上最大的大地艺术作品,凡是到岛上的人,留言总是两个字——震撼!这让我很安慰。此后,我又在沙漠、运河、黄河、裸崖等地方进行过我的生态修复艺术。

《中国收藏》:据我们所知,您从小是在潘天寿先生身边长大的,家学渊源对于您的创作和艺术思想有什么影响吗?

朱仁民:我的学问与家学好像关系不大。自幼只知道外公是画画的,但我以为全国人民家里都是画画的,我还嫌他画得不好。倒是长我两岁的舅舅潘公凯对我影响很大,我的许多爱好都是被他引发出来的。

但是外公留给我的最大财富是思想,是对治学的严谨态度,对艺术的宏观认知和把握。1978年,我租了个游泳池独自搞水墨创作,300米长、3米高的大画,搞了十来年,还做了一些行为艺术。当时根本不知道什么是水墨运动,什么是行为艺术,只是对那时的艺术现状感到不满足,对艺术创作有一些别的寻求。后来,我又不满足于这些号称主流的创作行为,转而做建筑和景观雕塑,这给了我更大的自由空间,我想这些都是家族传递给我的精神因素吧。

奇怪的是,当我创作了大量的建筑作品后,再看外公潘天寿的画,幅幅都是建筑,构成均匀,天衣无缝。看看舅舅潘公凯的画也一样,他的建筑设计同样令世人惊讶,我弟弟是杭州南山路中国美院、潘天寿纪念馆、北京火车站等著名建筑的设计师,家里没有一个人系统地学过建筑,没有一个上过高等艺术院校,但天生就与建筑、与艺术有缘,“继承、反叛、宏观、坚定”大概算是家族的传统吧。

《中国收藏》:您的人生经历特别丰富和坎坷,这些经历对您的艺术创作和艺术思想又有什么影响呢?

朱仁民:我和共和国同龄,这个国家的酸甜苦辣和我个人的命运同步且相连。幸运的是,我碰到了“改革开放”。我在岛上打过渔、打过铁、做过漆工、教过书,还当过救生员,什么都干。我将这些苦难的经历都化为了前进的动力。

《中国收藏》:您的许多艺术作品都与您的生态修复思想有关,您能具体谈谈吗?

朱仁民:我一直认为今后人类面临的最大生存问题,就是三个生态的修复:心灵生态、自然生态和艺术生态,三个生态互为构成,缺一不可。我希望能用我最熟悉的艺术手段,对这三个生态修复进行探索。于是,我对即将被填没的海岛进行生态保护,建成了世上惟一的永久免费的海上大地艺术作品。我把西部万亩荒沙改造成西部地区黄河流域惟一的国家级湿地公园,为百万只大型候鸟营建了栖息家园。我将都市内的臭水沟立项策划,营建成中华大运河上的国内十大生态旅游餐饮街之一。我也将即将遗失的海岛建筑文脉保存下来,并修补遮挡被人类破坏的特大型破山裸崖等等。这些都是一个纯艺术家用各类艺术手段所创作出来的作品。

我所有的作品都是以绘画作为基础方案的,画出来,造出来,画了一辈子,造了一辈子。目前,我在意大利LABA艺术学院、美国伯克利大学、浙大大学,这些世界一流的学府建立了“人类生态修复学”这一学科,今年年底联合国粮农总部和意大利美术馆还将分别举办我的个人艺术展。我认为,这个世界需要这个学科,每个艺术家可以在这里看到艺术与人类的密切关系,甚至认识到艺术也能够解救人类。

《中国收藏》:之前您谈到您的艺术是以绘画为基础的,在此之上转化为雕塑、建筑、景观设计等三维的甚至多维的立体艺术,这种转化是怎么实现的呢?

朱仁民:我的所有作品,包括文学、构筑、雕塑、建筑、景观以及文化创意产业都来自于我的书画。中国绘画应该无时无刻不再创造,我一辈子没有重复过任何字迹,这需要极其丰厚的生活积淀。我再将画中的所有建筑、桥梁、构筑拉出,画成施工图,最后营造在城市里。我从钢笔、圆珠笔、铅笔、电脑、刻刀、锤子一直到冲击钻、榔头,什么工具都用,作品也从漫画、版画、连环画、国画、油画、青铜、琉璃、花岗石到建筑、桥梁、高速公路,什么都干。作品出来后,与最先产生的中国画方案一对比,基本符合。我的所有作品几乎都是这样做的。

《中国收藏》:最后请您谈谈,您怎么看待您自己?您认为一位艺术家应该如何肩负他的社会责任?

朱仁民:艺术在于创造,在于想像,艺术能够代表人类的进步,也是人类生存的一个必然手段。但在这个时代,绘画只是一种技巧,并且是为了种种标签和利益所用的技巧。我觉得这个时代,这是一个艺人最辉煌的年代,我没有理由去要求其他艺术家像我这样生存和工作,但我有着一种与生俱来的责任和道义,所以我以艺术为手段,将自己整个人生投入在三个生态的建设之中。我只想用这些证实我的艺术能够拯救生态。

链接 名家谈朱仁民

中国缺少一种对传统的尊重,缺少对当今社会有所认识、有所体悟、有所了解的人。朱仁民的这些艺术在我看来是一个当代文化人的艺术。当代文化人最基本的要求就是要尊重古代,尊重传统,对当代有所知晓,尤其是对其从事的专业有深度了解。这样的当代文化的艺术品就不会那么低俗,那么没有格调。

—中央美院教授、博导,著名美术评论家邵大箴

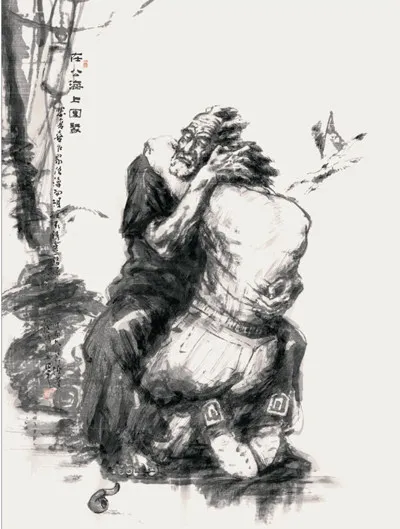

不管是运河图还是饿殍图,不管多少人物、建筑、山水,朱老师都胸有成竹,一生二,二生三,三生万物。造型的严谨,线条的老辣,构图的完整,让人很难相信这是朱仁民不绘制草稿而直接在宣纸上画出来的。潘天寿的真正绘画传人是朱仁民,当然他与外公潘天寿的表现方式不一样,他是信手拈来,似乎一点都不考虑,但是事实上是考虑的,他就能做到这么随意。

朱仁民的手绘功夫非常好,他先画一幅水墨手绘稿,所有的策划思想都在里面了,然后他再把它做成一个施工图。同时他又把自己的哲学思想通过他精彩的文笔和大地艺术作品表达给世界。他的艺术很奇特,前无古人,也不太会有来者了。

—西泠印社集团顾问、著名艺术评论人胡西林

朱仁民的艺术是很个例的,他的特定的生活环境和他非常坚定的个性,还有他的艺术悟性,都是很个例的。朱仁民的作品都是他从绘画艺术中所生发出来的,触类旁通,尤其是建筑、景观、雕塑,很宏大,很感人。在现在大的历史时代背景下,他用资深独特的语言,以游离在主流和非主流的方式走了一条很艰辛的艺术探索之路。

—中央美院院长、中国美协副主席潘