行医·绘画·玩藏人生

2012-12-29何恭上

中国收藏 2012年7期

身为医生,杨思胜医术高明,悬壶济世;身为画家,他虽无科班经历,却创造出独特杨式风格的佛像道释画;身为藏家,他洞察先机,志在玩赏。他把家与生活融入艺术的氛围中,有形的鉴赏、创作之外,更追寻心灵无形的感动。

35年前笔者旅居旧金山,那年春假我带孩子到纽约旅游。本来计划是想让孩子看看这世界之都,听听百老汇歌剧,参观纽约现代美术馆和大都会美术馆;但一场大风雪,零下25度气温,打乱了原有计划,地铁停驶,我们只能在靠近旅馆的时代广场附近走动,实在有点无奈和无聊。

于是打电话给旅居在纽约的画家谢里发,他马上打电话给一位在法拉盛当医生的朋友杨思胜先生,跟他说明我到纽约遭遇的气候困境,杨医生二话不说,一个小时后开着车子来接我们。遂把旅馆账目结清,提着行李,坐上车才仔细端详这位刚认识的朋友,他有着一副弥勒佛般的面孔;外面风雪交加,从纽约市中心到他位于法拉盛森林小丘家约一个多小时,他侃侃谈论他的收藏字画、文物经,从日本、纽约,到中国香港、新加坡⋯⋯我以为“收藏”是他本业,哪知道他是妇产科医生,是纽约华裔妇产科有名的快刀手,剖腹开刀又快又准,说着聊着⋯⋯我温暖感受到,他更有一副菩萨般心肠。

字画有缘 随遇而安

杨医生说他在日本千叶大学念医科时,常跑到东京卖售中国字画的店家。那个时候很多很好的中国近代画作都流到日本,当年东京几家百货公司、画廊经常举办中国内地有名画家的画展,他只要有钱都很舍得花在买画上面。

杨医生在印尼出生,到日本专攻医科,毕业后取得行医执照,落脚在纽约。那个年代,东南亚移民潮大量涌现,美国很多新移民不习惯找外国医生;而杨医生印尼话、潮州话、福建话、华语、日语、英语皆通,种种条件促使很多产妇找他看病、接生,致使他的行医本行忙碌得不得了。

记得那次在他家看画,接近午夜电话响起,他说要去一趟医院。不到一个钟头回来,他说刚接生一个男孩;但还没坐定电话又响,他又匆匆赶去医院,回来后非常开心说,刚才剖腹接了一对龙凤胎。他的欧巴桑为他煮宵夜时告诉我,他每一个晚上工作下来,回到家也不见疲累,仍是一副笑眯眯模样。

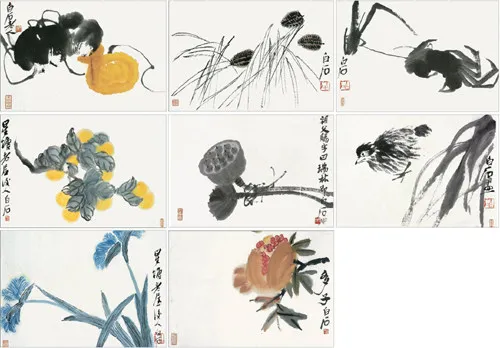

杨医生与书画有缘,也收藏了不少好书画。他珍藏有《齐白石杂卉画》册页,很多朋友都曾拜读。此册页应是1951年前后,白石老人91岁左右所作,从中可窥视白石自喻“作画贵写其生”、“形似未真,何况传神”、“作画妙在似与不似间,太似媚俗,不似欺世!”的精辟画理。

杨医生还藏有《程十发山水精品册》。1977年程十发在北京见到一种皮纸,这皮纸本是清宫记账用纸,好处是用来绘画不会渗墨纸背,墨韵自然,但缺点是纸幅较小,不适合大画,最好是册页。

程十发1984年收到女弟子汪大文来信,说纽约有一位杨医生非常喜欢他的画,希望能为他绘山水册页,当时程十发刚从陕西回来,脑海里仍浮满陕西风情,后来他又加入几幅南京长江题材,就用这皮纸绘册页,一样畅快抒发山水襟怀。

杨医生获此精品山水册页并不藏私,曾发表在台湾《艺术家》杂志,也曾请杭州“孤山雅集”印成册页系列丛书,甚受雅好程氏绘画读者喜爱、珍藏、玩赏。

上海定居 提笔展画

行医济世之余,医生们总会找些怡情养性的消遣或娱乐。而杨思胜有点与众不同,最喜欢字画收藏和研习,甚至到痴迷地步。谈书法论字画,收藏鉴定经,永远谈不完,将胸中块垒尽付翰墨中。他就是这么至情至性、快意挥洒生活的每一抹斑斓彩笔!

2000年他到香港参加拍卖会后转到上海,听朋友说长宁区镇宁路上,希尔顿酒店附近,“东方剑桥”地产很快可以开放外人购买,他闻风去看。当时只剩一楼样品屋,他问妥价格当场订下,他准备在上海定居。同时也接夫人林医生到沪,夫妇俩接受上海外侨医院之聘,在上海继续行医救人的志业,工作之余他依旧拿起画笔,悠游其中、自适自在;且看他过去十年的画绩,个人书画展就有十次,联展不计其数。

不求章法 直抒胸臆

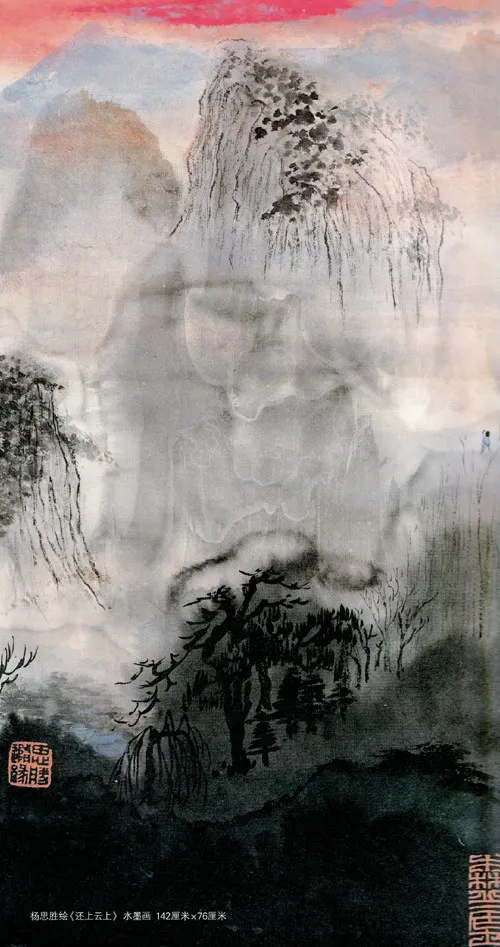

以前没有绘画科班资历,杨思胜也没专门拜师学画,只凭自己对字画爱好,在收藏时琢磨名家作品,从笔法与运行笔意中寻找笔墨在字画中游刃的情趣。像他的《还上云上》,山崖下、树林顶,那飞云的淋漓、滋润,云之上的山岚、日落,倚杖独行人是在看山看云看树,还是在体悟大自然之奥秘?

他常以一片青或一片红,占据大半画面,《湖山见日西》描绘的是:秋声树影寒,浩荡瀑清奇,几许闻聊趣,湖山见日西。渲染那一大片红,是日落西山晚照红满天,是客来会晤满西楼?他不讲皴法,重笔趣,专注经营色彩,那蓝如天的湖,远山一抹黑,天涯边黄,从黄昏的黄开始,黄橙、黄红到红、到大红、到紫红、到暗红,真是好一片红!

这种“杨思胜山水”不求章法,没有画理,强调自我感觉。他有很多“黄山情缘”朝晖夕霞之作,借写黄山表现大色、大气的天光水色,孤松、苍山、云海⋯⋯融成一体的综合感悟,不单是眼睛看到,更是心灵感受的“黄山之美”。

妙相庄严 心经加持

杨思胜以画笔抒发胸臆,除营造不少山水画外,偶而画佛像道释画,也充满独特杨式风格。

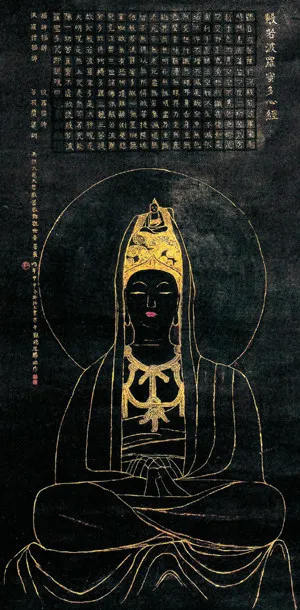

我独钟爱他绘的“观音菩萨”,梳高髻,其宝冠上塑出化佛,着通肩袈裟观音服饰,披以宽松开襟大衣,这就是新创的褒衣博带,妙相庄严;跏跌禅坐于须弥座上,双手合十,如石窟坐像雍容,如金铜佛端庄;不强调动态的活跃,也没有情节故事,背景以代表佛教经典核心精华的《般若波罗蜜多心经》260字作为画面护持。

“观音菩萨”与《般若波罗蜜多心经》全用金色勾线完成,难度甚如金石雕刻。背景黑色层层染成,取密宗画黑与金两大神秘色彩绘成。杨思胜以修行者姿态,甚至把观音画成闭目打坐,沉潜修持。正如梵琦禅师所说:“顿明自性,不向外导,观音即汝,汝即观音。”内心深处怀有救世情怀,有慈悲善念,心中自然会端坐着一尊观音菩萨。

杨思胜认为佛画或塑佛,不同形象正如佛有千万化身一样。他的“大慈大悲觉位菩萨”以重彩绘观音,渡慈航海,以飘飞祥云领航,二层光环衬托。他说绘观音首重真 挚,重慈祥与安宁,造型和衣纹要从庄严中显露美感,要可以从佛像的造型探索精神世界反省内在,符合“独善其身、兼善天下、大慈大悲、救苦救难”的菩提境界。

他认为“观音画”,在诸多画品中,如果没有特别表现技法,没能突破或有新思维,极难让人印象深刻或启智悟道。他的“佛画”都以《般若波罗蜜多心经》为背景,是创意也是坚持,也像颁布圣之旨意。

杨思胜说佛画最大的特质在“禅意”,禅的精髓在悟,而开启禅悟之门的一把钥匙,乃靠智慧。佛画难画,取其形、神、韵外,也需有寄佛禅蜕红尘的生命体验;他画佛,爱用“金勾”单描,背景是一片黑,黑底配金线条,金色心经当背景,字画相配,是主题也是配景。他画佛,对“佛”感悟甚深。

收藏文房 志在玩赏

玩藏字画文物,首要洞察先机。1990年前后,香港佳士得、苏富比拍场正是陈逸飞热。记得早上10点多拍卖,陈逸飞《香江遗韵》槌下破天价的记录,当天下午我们到香港中环集古斋闲逛,杨医生看到荷花型巨砚,跟老板讨论出品年代,明或清说法都有;成交后运回纽约也是一个问题,结果是买个厚皮箱,四周塞满衣服,当托运行李亲自带回纽约。去年美国纽约大都会美术馆想借展,也有人出价千万元人民币请他割爱。

上世纪90年代,文物收藏还未成气候,杨思胜跟我说:“文房四宝、田黄、鸡血石、砚台⋯⋯现在很便宜,字画太贵;有闲钱、只要好的、对的,买下去就对了!”果不其然,且看今年田黄、寿山石、砚台⋯⋯是十年前翻涨的多少倍,那就别说20年前的底价了。

说到田黄,他说绝对要收极品,像他的“田黄冻”,石质超细,通灵透明,色纯净,那就是田黄石极品。“黄金黄田黄石”,黄金黄色金黄璀璨,有说在田黄中,优于桔皮黄,为最优品,识者宁藏黄金黄田黄石,不愿买黄金。“熟栗黄田黄石”刻工精致,质地纯美。“藕粉地鸡血石”,鸡血的红色鲜纯,聚集面积大,红斑深入肌理为珍品。智者对待寿山石,懂得礼遇以待。杰出的智者则懂得“养石如养土”,才能尽其才啊!

杨思胜的“玩石经”,就以“市冻不如市石”。田黄愈玩愈佳。把玩高山石,如果不变劣,也属佳石。芙蓉石经不起汗污,时间一久,渐渐成为又透又黄色。玩石之人常常剥去它的皮取其漂白。有的人则把这种芙蓉黄视为极品,其实芙蓉石也有红、黄二色,佳石却非常罕见。

他收藏“砚台”,不是玩大的,就是藏小的。好友们知道他经常外出旅行,行囊中有方小小的宋砚,换其他藏家一定锁在保险箱,他却带进带出;本来每早起身,他都会以绘画或写字为早课,十几年如一日。而如今那可是足以买套房的宋砚,他用来做早朝磨墨的砚,有够豪华有够气派吧!

他一直嫌买不到好用的、可以写小楷或勾细线的笔,他就自己选毫自己选竿,委托制笔厂专门制作几百枝,除自己用外,还喜欢分送亲朋好友。

一生梦想 真实华贵

印尼出生,在日本千叶大学专攻医学妇产科,又幸运地与医学院同学——专攻小儿科的林雅惠结识,并共组美满家庭,医生夫妇悬壶济世,联袂从东京到纽约、到上海,大展事业宏图。

闲暇之际,广为结识艺术家、收藏家,交流对谈,分享艺术,把心中怀抱的梦想和热情一一付诸实现。他是以如此愉悦优雅的方式接近艺术,把家与生活融入艺术的氛围中,有形的鉴赏、创作之外,更追寻心灵无形的感动,真不枉著一生的骄傲,更不失生活之道。

当您看到他眼瞳闪烁热烈光芒,娓娓叙说他的理想和坚持,您自会相信他已把人生的梦想,追求得很彻底,而且真实中富含尊荣和华贵。

(注:本文作者为台湾艺术图书公司发行