不喝董酒不懂酒

2012-12-29刘钢

中国收藏 2012年7期

今年春拍中,北京某拍卖公司的名酒专场中一坛1981年的千斤原浆董酒,以609.5万元的高价被我的朋友于先生竞拍成功,创下了董酒拍卖的最高记录,同时也是这种原坛原浆酒拍卖的最高记录。

自从陈年名酒进入拍卖市场以来,茅台酒和五粮液一直是人们追逐的重点,而一年多以来董酒的表现却也令人刮目,价格屡创新高,在董酒“撒酒疯”的背后有着怎样的秘密?董酒的前世今生又是怎样的呢?

不逊茅台

它的串香制作工艺独领风骚;它的配方中含有130余种中草药;它的生产工艺曾被列为国家机密;喝起来它具有特别浓郁的“串香”味;它是名副其实的“八大”,备受业内外人士的推崇。

上世纪90年代,曾有“不喝董酒不懂酒,喝了董酒回味久”的广告语,过来人都应该记得。

“不喝董酒不懂酒”,这口气可够大的。但要是我给董酒做广告,我会这样写——“911”让全世界都知道了半岛电视台,如今它已和CNN、BBC并驾齐驱。在卡塔尔的多哈,半岛电视台的巨幅广告是这样写的:全世界都在看CNN,而CNN看什么?看半岛电视台。我要是给董酒做广告也这样写:“全国人民都喜欢喝茅台酒,茅台人喝什么酒?喝董酒。”

但我确实比较推崇董酒,因为它在中国白酒中太特殊了。

董酒的主要特点是“浓厚”。一般在酒桌上,如果几种不同香型的白酒一起品尝的话,饮用的顺序通常是先清香后浓香再酱香。因为作为酱香的代表茅台酒的味道很浓郁,很“霸气”,喝过之后再喝其他酒都会觉得有些淡。也就是说,茅台酒是酒桌上的“压轴”酒,应该最后喝。但如果宾主意犹未尽,茅台之后还要再饮的话,也就只有董酒才能“接得住”了,因为董酒的厚实并不亚于茅台。

1963年,第二届全国评酒会的评委曾经评述董酒为“香艳露骚,味浓丰润”,可见董酒味道之“美”之“厚”。在这届评酒会上,刚恢复生产不久的董酒顺理成章地被评为国家名酒。

前世今生

贵州遵义市北郊7.5公里处有个初建于明朝万历年间的佛教寺庙董公寺,再往北40公里是著名天险“娄山关”。此地处于贵州高原主体北端,以低山丘陵和宽谷盆地为主,这一带局部小气候稳定,四季温度平均,地肥水美,又是一个适宜酿造类微生物生长繁殖的酿酒佳地。

董公寺最早叫“龙山寺”,后改名为“西乐庵”。清康熙元年(公元1663年)迁任遵义兵备道的董显忠出资修葺该寺。清乾隆六年(公元1743年),有燕僧云游至此,募资重修,感董显忠之举,将“西乐庵”易名为“董公寺”。后人以寺名为地名,这一带就都叫董公寺了。

董公寺一带的酿酒历史可追溯到魏晋,其时就以“咂酒”闻名。清末,这里的酿酒业已具有一定规模,仅董公寺至高坪约十公里的地带,就有小作坊十余家。其中又以程氏作坊所酿小曲酒最为出色。程氏后人程明坤(1903年至1963年),汇聚前人技艺结合当地水土、气候、原料等条件,于20世纪20年代酿造出别具一格的“董公寺窖酒”,上世纪40年代初又定名为“董酒”。其特殊工艺一直密不外传,即使程氏本家非嫡系传人的其他弟兄也不掌握。

中国的蒸馏酒,多数以大曲酿造,如茅台酒、泸州老窖、汾酒、五粮液等;也有少数用小曲酿酒,如米香型的桂林三花酒等。小曲酿酒技术诞生较早,多用于米酒等低度酒的酿造,古代很多酒均采用此法。董酒的特殊之处在于,它既用大曲又用小曲,然后串蒸而成。

更厉害的是,它还在以优质高粱为主制作大曲和小曲时加入了130余种中草药,其中不乏虎骨胶、犀牛角、麝香、穿山甲等名贵中药材。当然,董酒中加入这些名贵中药的目的是为了提味而不是药用。董酒虽非药酒,但古人讲究药食同源,董酒中加入中药,应该只有好处。

董酒,应该是“以泸香为主,微带舒适药香”,幽雅宜人,独具特殊风味。

民国时期的董酒在附近几省的名气很大,是当地特产,但产量一直有限,年产不足8吨。新中国成立前,程氏酒坊逐渐销声匿迹,淡出了市场。

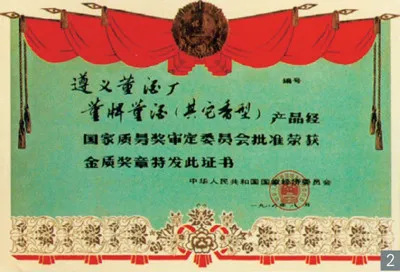

1957年,在遵义酒精厂重新修灶建窖,1958年成立董酒车间恢复生产,1959年周恩来总理办公室批示:“董酒色、香、味均佳,建议当地政府予以恢复、发展”。董酒由此再获新生并于当年被评为贵州名酒。从1963年起的历届国家级评酒会,董酒均被评为国家名酒金奖,是名副其实的“八大名酒”。

1976年6月1日,董酒车间从遵义酒精厂分出,在董公寺成立董酒厂。1977年,董酒经中国粮油进出口公司批准出口试销,由此开始出口境外,广受好评。

从1977年开始,董酒厂将生产工艺改“二次法”串香为“一次法”串香,而后酒质提高了,工艺简单了,成本降低了。从而在1979年开始,改变了长期亏损的局面,开始盈利。即便如此,董酒的生产成本依然偏高,盈利也有限。但随着“窖梁酒”和“董窖”等价廉物美的新酒的研制生产,才给董酒厂带来了巨大的经济效益。例如1980年至1986年,董酒厂盈利达523.99万元,这在当时是很了不起的。

1992年董酒产销量达到11610吨,这是董酒厂最辉煌的时期。随后,董酒厂开始走下坡路,多年来几经变卖重组,终于还是淡出了主流市场,似沦为白酒行业改革的牺牲品。近日喜闻董酒再次恢复生产,还请了韩美林设计了新酒标,大有重整河山之势,令人期待。

老酒收藏

最具收藏价值的董酒主要是1995年甚至1993年以前的。

收藏老董酒,首先要了解董酒包装和商标的变迁。

民国时期的董酒,有名无标。以散酒销售为主,少量被装入土陶罐,以洗净风干的猪小肠剪块,用细麻线捆扎封口。如今早已踪迹全无。

解放后,1958年至1966年开始使用的“湘江”牌是第一代董酒的商标,具有浓厚的乡土气息,民间称之为“金龙”牌。主要是因为其玻璃酒瓶下部的文字“地方国营遵义酒精厂出品”周围有白龙图案,张牙舞爪夺人眼球。

第二代董酒商标是“红城”牌,寓意遵义乃“红色之城”。该商标只用了一年,1966年至1967年。从1967年开始,改为“董公寺”牌;1976年,又恢复为“红城”牌。

上世纪80年代初,董酒重新设计了两款商标,“董”牌用于内销,“飞天”牌用于出口。一直沿用到上世纪90年代。其间,酒标正标的颜色、颈标的颜色形状都有变化,吊牌也有不同。1983年8月13日,董酒还启用了250克和125克的包装,其酒标与同时代的大瓶装一样。

老董酒喝起来口感更加浓郁,药香更为突出,一般人较难习惯,而一旦喜欢便很难割舍,一般老酒已“难入法口”。

目前上世纪90年代初的董酒市场上存量较多,80年代的相对较少,均可以购藏。公认最好喝的是80年代的“白董”;二次采用的红城牌、董公寺牌董酒市面上和拍卖场偶尔还有,酒满封口完好的价格还不算高,见到就应立即“下手”。其中1978年以前的是属于“二次串香”的老工艺,价值应该更大。而老红城牌、湘江牌已经存量极少、踪迹难觅,是老董酒收藏的精