大中银行纸币玩穿越

2012-12-29王小龙

中国收藏 2012年7期

一套由国民党政府核准大中银行发行的纸币,却 使用了北洋政府时期的年号,以此冒充北洋政府的纸币。这在民国纸币中并不多见。

从创办到被“接收”

大中银行原名大中商业银行,1919年6月29日(刘志英、杨朋辉在《西南大学学报》社会科学版2010年第3期上发表《抗战爆发前的重庆银行公会》一文中称是7月21日)在重庆开业,9月19日获得北洋政府核准注册。

大中商业银行由汪云松、王墨园、何鼎臣、袁治齐、杨国屏等重庆商人发起,总行设在重庆,成都设有分行。1920年3月4日,该行筹足100万元资本,开办了储蓄业务,并正式改名为大中银行。

1921年,大中银行开始发行纸币。当年,北洋政府仅特准同意该行发行20万元纸币,但到1925年该行发行的纸币就达到了30万元。大中银行与北洋政府关系密切,其经营的一大特色就是向北洋政府放贷,例如1922年该行发行纸币260万元,但向政府放贷就达210万元。

由于1928年北伐的成功和北洋政府的倒台,大中银行所放巨款无法收回,濒于破产,于是将北方的分行全部撤回,只留重庆总行和成都分行,所发行的纸币也只收不付。直到1929年以后,大中银行才开始复苏,再度设立天津分行。但由于经营困难,大中银行在1931年被河南新乡一家名叫同裕和的地方银号以36万元入股而接办。

同裕和接办大中银行后,以1.2万元买通国民党财政部的有关当权者,取得印制纸币500万元的凭证,再度发行纸币。但该行的信誉在京津沪等大城市不高,所以业务很难开展,其纸币主要在河南流通,其次是济南,其他城市较少。

1933年,大中银行在天津重新发行纸币,之后的连续三年每年都发生挤兑现象。由于经营不善,同裕和不得不停止接办大中银行,而大中银行也随着当时中国经济和政治中心的南移,于1934年8月将其总行迁至上海。

1935年11月25日,国民政府公布了《接收中南等银行发行钞票及准备金办法》,决定由中央银行、中国银行和交通银行对中南等九家较大商业银行的纸币发行进行接收,“接收各发行银行发行库准备现金及保证准备品、已印未发券、已发收回券均应交中、中、交三行行库”。大中银行的纸币发行便由交通银行接收了。

不过到了1936年上半年,由于北洋政府对大中银行亏欠太多, 推行法币政策后该行停止发行纸币,引起人们疯狂挤兑,于是天津大中银行又擅自发行了182万元纸币。

发行了哪些纸币

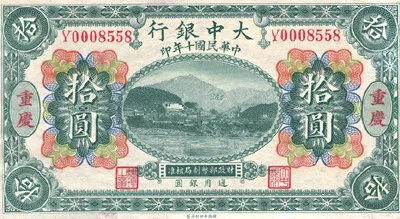

从1921年到1936年,大中银行总共在7个年份发行了纸币,均由财政部印刷局印制。据《历年承制大中银行各种票券号码地名字头张数金额表》,1921年共有壹圆、伍圆、拾圆3种面额,颜色分别为绿、橙、蓝3色,券面主图案为涂山、宇水,有重庆、北京、天津、上海、汉口地名券及无地名券之分。发行金额总计154万元。

1922年共有壹圆、伍圆、拾圆3种面额,颜色全为绿色,券面主图案为涂山、宇水,仅北京地名券。发行金额总计188万元。

1929年共有壹圆、伍圆、拾圆3种面额,颜色分别为绿、橙、蓝3色,券面主图案为涂山、宇水,仅天津地名券。发行金额总计50万元。

1931年惟壹圆1种面额,颜色为绿色,券面主图案为涂山、宇水,仅天津地名券。发行金额总计10万元。

1933年共有壹角、贰角、壹圆、伍圆4种面额,颜色各地不同,券面主图案为大钟、银币,壹角、贰角,仅天津地名券,壹圆、伍圆有河南、山东、上海地名券。发行金额总计680万元。

1935年共有壹角、贰角、伍角、壹圆、伍圆、拾圆6种面额,颜色分别为绿、橙、蓝、绿、橙、蓝,券面主图案为长城,有天津、青岛、汉口地名券及无地名券之分。发行金额总计800万元。

1936年共有壹圆、伍圆、拾圆3种面额,颜色分别为绿、橙、蓝,券面主图案为长城,均无地名且无冠号。发行金额总计91万元。

纸币版别引争论

虽然在银行档案中有印制发行记录,大中银行在上述所列的年份均印过纸币,但无具体版式,也就等于在这些年份不会都有相应版式的纸币流通于市。实际上,大中银行的纸币只有券面年号为民国十年的涂山版、券面年号为民国十年的长城版、券面年号为民国二十一年的大钟版和券面年号为民国二十七年的长城版(该版并非真正由大中银行发行,而是日本侵华后借用大中银行名义盗印的伪币,系将年号为民国十年的长城版改刻年号而成,由北京印刷局所承印)计4种。

这就是为什么1933年大中银行发行的壹角、贰角券面上却标明“中华民国廿一年印”,而1935年发行的各种面额的纸币券面上却标明“中华民国十年印”的原因。

由于纸币发行时间和纸币券面上的时间不同,关于大中银行纸币的版别曾经引起钱币收藏界的热烈讨论,矛盾的焦点主要集中于券面上标明“中华民国十年印”的长城图案版上。

钱币学家季愚认为,大中银行1921年发行的面额中没有壹角、贰角和伍角的辅币券,而钱币收藏者魏侃则以券面上标明“中华民国十年印”的壹角、贰角券为佐证,认为1921年发行了相应的辅币券。后来经季愚先生考证,所谓标明“中华民国十年印”的壹角、贰角券实际上是1935年发行的。这种看法是正确的。

在1935年的纸币上却标明1921年的年号,是不是因为1921年除了涂山、宇水版,还有一个长城版,而1935年正是照1921年的长城版再度印刷的,并在印刷时没有改年号呢?笔者认为不是,即1921年时只有一个涂山版,没有长城版。原因有三:

第一,1921年既然已经有了涂山版,没有必要再印一个长城版。

第二,对比涂山版和长城版,二者的设计风格和印刷技术大相径庭。涂山版颇有北洋政府时期纸币的风格,与同一时期交通银行、中国银行的纸币很像;而长城版则显然具有国民党政府时期纸币的风格。涂山版采用平版印刷,而长城版则是凹版印刷。涂山版上书“财政部制币局核准”,而长城版上书“政府核准”。涂山版上称“通用银圆”,而长城版上称“国币”。之所以改为“政府核准”和“国币”,是因为这是国民党执政后的新提法。如果是照搬1921年的长城版(假设其存在),何以上述信息改了而年号这样的重要信息却没有改呢?

第三,根据《历年承制大中银行各种票券号码地名字头张数金额表》,目前所见标明“中华民国十年印”的长城版纸币的冠号均为1935年发行的,未见有1921年的冠号。所以,大中银行1935年发行纸币时很可能是故意把纸币年份标为1921年的。

为什么要这样做呢?笔者推测,大中银行在北洋政府倒台后损失惨重,直到上世纪30年代才逐渐复苏。为了表现该行的兑付能力和信用,大中银行很可能故意将发行的纸币标明在1921年,这就造成了本文开始所说的怪