妙法莲华 金银书就

2012-12-29王岩菁

中国收藏 2012年7期

唐代以前写经皆为纸本墨笔,北宋时期用金银书写,流传下来的经卷也极为罕见。本文介绍的这部北宋庆历四年书写和绘制的七卷佛经,经文用金银书写在磁青纸上,并有供养人像和内容丰富的经变画,其历史价值和艺术价值都是不容忽视的。

古代佛经分为写本、刻本。写本佛经依书写颜料不同大致可分为两种:第一种是以黑或朱墨书写在白色、米黄色或黄色的写经纸上,如敦煌写经纸、麻纸、皮纸、竹纸、硬黄纸,以及著名的金粟山藏经笺等。第二种是以金银泥书写,纸张呈深蓝,如磁青纸。我国古代早期佛经中,传世或出土的完整经卷极为少见。现存最早的刻本经卷是唐咸通九年(868年)的《金刚般若波罗密经》,是中国也是世界现存最早的印刷品实物,但已流失海外。《妙法莲华经》已知最早的刻本是杭州灵隐寺延寿和尚(907年至975年)的刊本,但迄今没有发现传世实物。写本《妙法莲华经》以唐写本最早,但并非足本。敦煌藏经洞发现的泥金写经现藏法国和日本。山东省即墨市博物馆与郊县博物馆分藏的七卷北宋金银书《妙法莲华经》是我国现存写本佛经中最早最完整的馆藏品,属国家珍贵的一级文物。

一件稀世珍宝

1986年8月上旬,著名文物鉴定专家史树青先生和刘光启先生等在青岛举办的历史文物鉴定讲习班讲课时,从教学实物中发现胶县博物馆提供的一件北宋金银书《妙法莲华经》经卷,史树青先生马上意识到此经卷的不同一般,随后,又听说即墨县有多卷,专家们便赶到即墨,在即墨县博物馆找到了其余六卷《妙法莲华经》,即第一、二、三、四、五、七卷;与先前在胶县看到的《妙法莲华经》第六卷合成一部完整的七卷二十八品《妙法莲华经》。专家看到保存如此完整的北宋时期的经卷极为惊叹,这些经卷无论是纸质还是书画等方面都堪称精品,并确认为国宝。

后应即墨县博物馆和青岛市文物管理委员会的请求,经史树青先生提议,对经卷真伪及价值作进一步明确,国家文物鉴定委员会于1987年3月26日,在中国历史博物馆举行了北宋金银书画《妙法莲华经》鉴赏会。并由国家文物鉴定委员会主任委员启功先生主持,副主任委员史树青、刘巨成、刘海粟、常书鸿等众多专家、学者参加了鉴赏。与会专家学者认为,这部北宋庆历四年在四川果州(今南充地区)西充县书写和绘制的七卷佛经,是我国考古史上一次重要发现,是极其名贵的一级文物。经国家文物鉴定委员会鉴定,确认是一件稀世珍宝。

写本《妙法莲华经》以唐写本最早,而后有刻本《妙法莲华经》,但现存均非足本。存世在各图书馆、博物馆的《妙法莲华经》基本上是几卷或一卷或一纸经文。北宋金银书《妙法莲华经》七卷保存完整,举世罕见。

佛经以装潢形式分,主要有卷轴装、经折装和册子装三种。这部七卷佛经为卷轴装,全部使用碧纸即磁青纸,金银书写绘画,磁青纸每纸纵:30.5厘米至31厘米,横51厘米至52厘米。由于各品的字数不等,每卷用纸16.5张至25张不等。部分经纸有银丝栏,框高22.5厘米至23厘米。每纸书写26行至33行,每行16字至20字不等。除第一卷外,各卷卷前均有金银泥绘制的护法神像图、经变画、如来说法图,并有造经人四川果州西充县何子芝夫妇供养像及题记,各卷经变画内容与该卷各品经文内容相应。经文亦用金银泥书写,字体为楷书,凡经名、菩萨、如来、世尊诸佛名皆为金书,其余为银书。每卷经文开端的右上角书经名及序次,下书“后秦三藏法师鸠摩罗什奉诏译”。

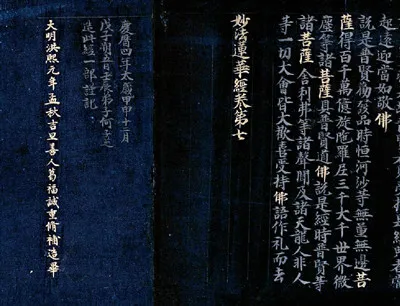

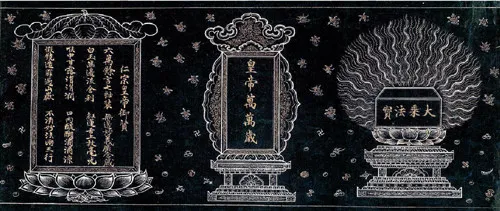

第七卷卷尾有银书“庆历四年太岁甲申十二月戊子朔五日壬辰弟子何子芝造此经一部谨记”的题记,后又有金书“大明洪熙元年孟秋吉旦善人葛福成重修补造毕”题记。第一卷没有经变画和供养人像。在护法神像、如来说法图后续一纸,以八宝杂花为地,间绘宝匣、供牌,并有“大乘法宝”、“皇帝万万岁”、“仁宗皇帝御赞”牌记。其后接妙法莲华经弘传序、妙法莲华经卷第一经文,纸色略浅并薄于他卷,经文字迹清新、流畅,与其他各卷工整、古朴的风格不同。根据第七卷卷尾题记可知,第一卷除护法神像、如来说法图为北宋绘制外,其余皆为明代洪熙元年所补。第二卷中有六纸,第三卷中有二纸,亦皆为同时所补。

这部北宋《妙法莲华经》共二十八品。其中第五、六两卷卷前的经变画内容与该卷品序不符,恐是明代重装时五、六两卷倒错所致。

经卷装裱已有破损和磨蚀,包首均残,天头用淡青色云鸾纹绫,后接姜黄色樗蒲纹印花绢隔水。尾端有木轴,平头。全部经卷以细白麻纸裱背。隔水用印花绢的纹饰十分清晰,应是明代重装时所用的宋代旧绢。

《妙法莲华经》又称《法华经》,是大乘佛教的一部重要经典,佛教在佛祖释迦牟尼涅之后,逐渐分为大乘佛教与小乘佛教。大约在公元1世纪前后,大乘佛教开始兴起。《妙法莲华经》也随之形成。《妙法莲华经》原文是印度的梵文,汉文译本共有三种:一为《正法华经》十卷二十七品,西晋竺法护于太康七年(286年)口授,优婆塞弟子聂承远、张仁明、张仲政记录;一为《妙法莲华经》七卷二十八品,姚秦弘始八年(406年)鸠摩罗什所释;一为《添品妙法莲华经》七卷二十七品,隋仁寿元年(601年)那崛多所译。唐代沙门道宣在《妙法莲华经弘传序》中说:“三经重沓,文旨互陈,时所崇尚,皆弘秦本。”说明在三种汉译本中,以鸠摩罗什的译本流行最广,影响最大。

鸠摩罗什,生于西域龟兹国(今新疆库车县),幼年出家。鸠摩罗什译经力求译文典雅而又不失原意,文中运用了大量的比喻,内容大都是由一个个生动的故事组成。根据佛经内容演绎出的许多神话故事和神话人物,影响了中国文学、艺术、戏剧、美术、民俗等各个方面。所以《妙法莲华经》既是最重要的大乘佛教经典,也是优美的文学作品。

为何流传即墨

为了查清这部佛经的渊源,原即墨县博物馆曾经于1987年派工作人员去四川西充、峨眉山等地进行调查,但均无踪迹可寻。供养人何子芝家世,当是宋代西充望族。宋史卷四五七《何群传》谓:“群字通夫,果州西充人,庆历中,石介在太学,四方诸生来学者数千人,群亦自蜀至”。造经人何子芝与何群是否有亲属关系不得而知,尚待考证。这部经卷为何由四川流传至山东即墨,当时的具体情况已无法查考。据当地人说,可能与即墨五大家族之一的明代兵部尚书黄嘉善家族有关。

黄嘉善,字惟尚,号梓山,明代即墨人,生于嘉靖二十八年(1549年),万历四年(1576年)中举人。万历五年成进士。初授叶县令,历任大同知府、宁夏巡抚、陕西三边总督等职。后累升至兵部尚书、柱国少保、赠太保、官极一品。万历四十八年,神宗、光宗相继殡天,黄嘉善两受顾命于枢府,为朝廷重臣。天启四年(1624年)病逝。熹宗皇帝闻讯后辍朝一日致哀。其母等信奉佛教并捐资建庙。

上世纪50年代初土地改革时,全县没收了地主和庙宇的一些文物,上缴县文物管理部门收藏保存,此经卷亦在其中。后胶县专署派员来即墨调走部分文物。金银书《妙法莲华经》第六卷亦在其中。1984年即墨县博物馆建立后,这部佛经第一、二、三、四、五、七卷即移交县博物馆收藏。第六卷则遗存于今胶州市博物馆,即最早发现的一卷。

研究发现

关于明确纪年

北宋《妙法莲华经》第七卷尾有银书“庆历四年太岁甲申十二月戊子朔五日壬辰弟子何子芝造此经一部谨记”的题记,后又有金书“大明洪熙元年孟秋吉旦善人葛福成重修补造毕”题记(图2)。根据以上题记,证明此经写于北宋庆历四年(1044年),明洪熙元年(1425年)修补重装。

《妙法莲华经》第一卷未见经变画和供养人像。明代洪熙元年重修时在护法神像、如来说法图后缀一纸,间绘宝匣、供牌,并有“大乘法宝”、“皇帝万万岁”、“仁宗皇帝御赞”牌记(图3),这种加有供牌的佛教经卷的表现形式,具有元代佛教内容卷轴画的艺术传统。

题曰《仁宗皇帝御赞》的牌记上有诗一首,诗云:“六万余言七轴装,无边妙义广含藏。白玉齿边流舍利,红莲舌上放毫光。喉中甘露涓涓润,口内醍醐滴滴凉。假饶造罪过山岳,不须妙法两三行。”这是元朝皇帝仁宗爱育黎拔力八达所作的《赞莲经》诗。元朝统治者为了巩固政权,重视利用宗教势力,除了确立喇嘛教为国教外,也允许佛教、道教等并存。统治者还多次赐给佛寺大量田地。元仁宗作诗赞颂《妙法莲华经》,也是这种政策的反应。

独特的经变画

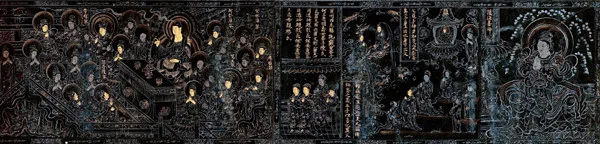

北宋金银书《妙法莲华经》经卷前的经变画内容丰富、画工精细,并有文字榜题。

经变画是指用图画的形式表现经文内容,使佛教徒通过经变画认识和理解佛经。这些北宋经变画沿袭唐代画家吴道子独创的“吴家样”画法的风格,画中的人物、服饰、鸟兽、鱼虫、建筑、山水等则是研究物质文化史的素材。

北宋绘画作品流传甚少,这些经变画对研究中国美术史、宗教史、历史具有重要价值。(图4)

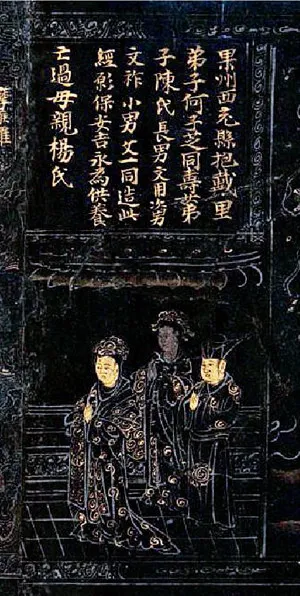

供养人有哪些

经卷前以金银泥绘一男二女供养人肖像,上方有金书题记,根据题记得知此经是四川果州西充县何子芝夫妇所造。北宋金银书《妙法莲华经》的字体工整古朴,肤廓方正。供养人像上方的题记,各卷略有不同。如第四卷供养像题记:“果州西充县抱戴里弟子何子芝同寿女弟子陈氏、长男文用、次男文祚、小男文一,同造此经,长保宁,供养,亡过母亲杨氏”。第七卷:“⋯⋯同造此经,愿长保安吉,供养,亡过母亲杨氏”。第一卷署款:“姚秦三藏法师鸠摩罗什奉诏译”,第四卷署款:“后秦三藏法师鸠摩罗什奉诏译”,其他各卷则署:“后秦三藏法师鸠摩罗什译”,凡此等等,可以证明,书写非出于一人之手。这说明造经人投入了大量的人力、物力和财力。(图5)

“顶级”写经纸

根据相关的馆藏记录看,国内各大图书馆、博物馆现在并无有确切纪年的唐代泥金银写经入藏。这部北宋《妙法莲华经》是用泥金银在磁青纸上书写佛经的最早纪年的馆藏品。

明朝经济繁荣,造纸业发达,凡以前名纸均能仿造,纸类尤全,著名的“磁青纸”成为王侯公卿、富商巨贾、文人名士所收藏的“顶级”写经纸。

磁青纸是以桑皮纤维为主的纸质,因纸染以青色,故称“碧纸”,染青色所用的染料是靛蓝,又称青黛,是从菘蓝、蓼蓝等蓝草中提取。染色方法,最早是将染料刷在纸上;到宋朝又发展为浆内染色法。在造纸过程中经过染色、施胶、加腊、砑光等,纸表面平滑有光泽,色呈深蓝,质厚而韧,具有防虫、防潮、不褪色的特点。

磁青纸的出现,据考据应与佛教的写经需求有关,佛教徒为了表达虔诚,特意用贵重的磁青纸写经。根据相关的文献记载,金银字写经是用来做供养的。历史上随着雕版印刷的发展,磁青纸的佛经逐渐退到装饰的地步,很少看到有大规模的泥金银写经。明朝以后磁青纸制法失传。(现在的磁青纸染色是用工业染料,纸质与古代磁青纸不同。)如今,尚能在流传下来的北宋金银书《妙法莲华经》经卷中一窥其貌,尤其可见这部经卷的稀世珍贵。

用磁青纸金银书写《妙法莲华经》,据文献记载有三部,一部保存在苏州市瑞光寺,碧纸泥金写本《妙法莲华经》,共七卷,经专家考证,经卷形成于公元956年或略早一点时间;一部是山东即墨市博物馆和胶州市博物馆分藏的七卷北宋金银书写本《妙法莲华经》,北宋庆历四年(1044年)完成;还有一部是署名郑和的《妙法莲华经》全文长卷,磁青纸,金书,专家考证是在明宣德年间完成,现藏于浙江平湖市报本塔。其中,只有北宋《妙法莲华经》是惟一的馆藏佛经。

2008年3月国务院公布了《第一批国家珍贵古籍名录》,北宋金银书《妙法莲华经》就收录其中。这部北宋《妙法莲华经》,历经900余年沧桑,经卷存在破损、霉污、开裂和折痕等现象,即墨市博物馆于2008年委托北京故宫博物院修复该馆收藏的北宋金银书《妙法莲华经》第一、二、三、四、五、七卷。在故宫博物院修复专家们的努力下,历时三年,运用传统修复保护技术进行修复,使国宝恢复了旧观,得到了有效的保