看万山红遍如何染成

2012-12-29唐枫

中国收藏 2012年7期

6月3日晚,在北京保利2012年度春拍近现代书画夜场中,李可染的一幅《万山红遍》以1.8亿元起拍,2.55亿元落槌,加佣金其成交价为2.9325亿元,刷新了李可染作品拍卖记录。“万山红遍”这一题材在李可染新中国时期的创作中占有重要地位,而且曾经创作过多幅。一直以来,李可染的《万山红遍》有多少幅存世也成了人们关注的一大焦点。

按照著名理论家、中央美院教授孙美兰的说法:“《万山红遍》系列有八图。1962年秋作于从化翠溪宾舍的一幅,成画较早,1963年笔者即亲睹此画,并聆听恩师教诲,发表第一评。其后,又一幅《万山红遍》,作于1963年,且署名‘可染作于从化’。”

著名画家、理论家梅墨生对于《万山红遍》系列作品的说法则有些不同:“1962年他就画过两张,1964年至少画了4张”。

对此研究得最为细心的当属著名收藏家刘文杰。他根据李可染先生在世时的谈话以及向李老亲属求证后认定,《万山红遍》共有7幅存世。第一幅于1962年作于广东从化,第二幅1963年也是作于广东从化,然后1964年于北京西山八大处的创作室中一连创作了5幅《万山红遍》。加起来一共7幅《万山红遍》系列作品(注:刘文杰有关《万山红遍》存世数量的论述文章,发表于2001年2月出版的《中国收藏》杂志上)。

具体哪种说法最准确,目前还没有定论。但不可否认的是最早的一张《万山红遍》作于1962年,是李可染在广东从化温泉休养期间创作的。

诗意与实景的交融

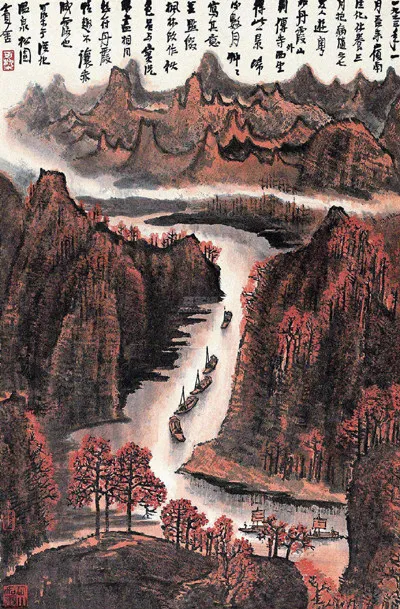

目前所能见到的画于1962年的《万山红遍》题款为“万山红遍,层林尽染,一九六二年秋可染作于从化翠溪宾舍”,这和李可染年表中“1960年后连续三年,李可染冬到广东从化温泉,夏到北戴河海滨”休养的说法是一致的。

这第一件《万山红遍》,与后续几件《万山红遍》作品在构图上有着显著的不同。这幅作品在画面左侧没有瀑布,山体构成不像后面几幅是大块面的密集山峦,而是溪流从右侧穿过枫林的构图,山体的厚重坚硬不如后续几幅作品明显,显得较为平面。画面主体是红色的枫叶,大量的红枫树构成了画面的主要内容,只有在山峦的边缘才能看见山石的外在轮廓,而不是以山体的结构和岩石的构造来构成画面的主体内容。显然,这幅作品和后面几幅山体形势明显的作品有着构图上的内在差异。从时间上看,这幅作品成画最早,显然是最早按照毛泽东词句来创作的作品。

毛泽东《沁园春·长沙》作于1925年,这一首词中的名句“看万山红遍,层林尽染”成为画家创作的直接来源,可以说,这是一幅完全按照诗句意思发挥想像力创作出来的画面,画面的构图还没有出现丰富的自然物象。

再看一幅李可染同样1963年画于从化的重要作品《丹霞枫林图》,款识如下:“一九六三年一月,吾来岭南从化修养。三月,抱病随六七友人游粤北丹霞山,别传寺外西望得此一景。归后数月,草草写其意,并点缀枫林,改作秋色,虽与实况不尽相同,然符丹霞情趣,不让赤城霞也。可染于从化温泉松园宾舍。”从题款我们可以看到,李可染1963年3月和友人游览了粤北名胜丹霞山,归来后根据所见的景色,改画为秋天的景色,点缀了丹霞山游览时没有的枫叶,因为游览时间为3月,不可能有红色的枫叶,李可染自己也说和实际情况不符,但是符合丹霞山的情趣,景色不输赤城霞这一天下绝景。

赤城霞在清代书法大家、篆刻家邓石如的名联中提道:

“沧海日,赤城霞,峨眉雪,巫山云,洞庭月,彭蠡烟,潇湘雨,武夷峰,庐山瀑布,合宇宙奇观绘吾斋壁。

青莲诗,摩诘画,左传文,马迁史,薛涛笺,右军帖,南华经,襄阳赋,屈子离骚,收古今绝艺置我书窗。”

联中提到的赤城霞应该就是“赤城栖霞”,属天台山八大景之一,是天台山中惟一的丹霞地貌景观。太阳升起的时候,红日高照,霞光会在赤城山顶停留一段时间,形成满山紫气氤氲、红光万道的美丽景色,这美景就是被称为天下绝景的“赤城霞”。

丹霞山地貌主要分布在中国、美国西部、中欧和澳大利亚等地,而以我国分布最广,其中又以韶关市丹霞山面积最大、发育最典型、类型最齐全、形态最丰富、风景最优美,具有雄、奇、秀、险、幽、奥、旷等特点。

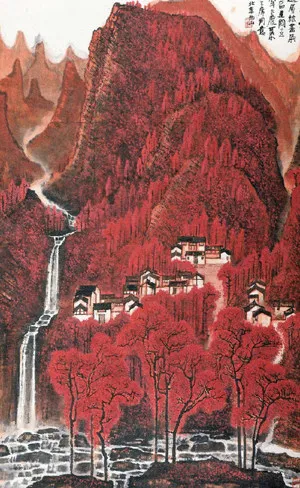

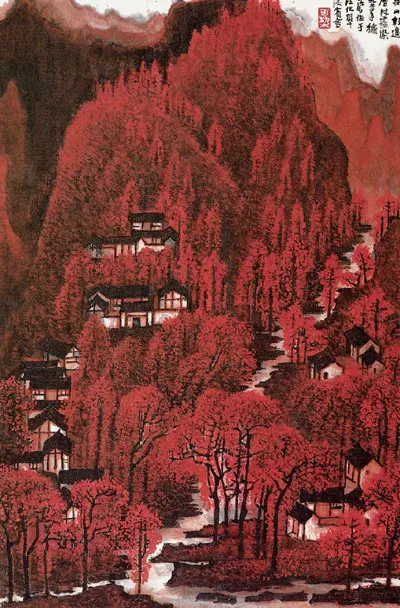

李可染在从化休养期间,游览了这座距离从化约200公里的丹霞山,归来后经过思考酝酿,加上了原本没有的枫树,画了这幅《丹霞枫林图》。图中可见,添加的枫林长在了坚硬的岩石山峦之上,岩石也是红色,整个画面呈现出绝对的红色调,在色彩上和1962年那幅《万山红遍》有着巨大的相似之处。从这幅画上可以看到红色岩石丰富了李可染的创作源泉。此后的《万山红遍》作品出现了大量丹霞地貌般的红色岩石。在画面原有红色枫林的基础上,增加了黑色轮廓的红色山峦,枫林生长于红色山峦之上,显得山势更加明显,画面气势更加沉稳,突出了李家山水一贯的深沉、崇高、厚重的特色。

第一幅《万山红遍》的画面构图也和此后的几幅不同。此后的几幅作品的构图倒是和1963年李可染在从化休养期间画的《崇山茂林图》类似。这幅画的题款为:“此崇山茂林图意,昔年蜀中所得实景写之。一九六三年,可染于从化。”从题款可知,这一作品虽然作于广东从化,但是画面描绘的是昔年在四川写生所得的实际景色。仔细观看画面可以发现,这一幅作品和1963年及以后画的几幅《万山红遍》在构图上非常相似,都是画面右侧高峰突起,占据画面的主要位置。《崇山茂林图》左侧山谷出现一道白色的高光,而在《万山红遍》系列作品中左边出现的是一道白色的瀑布。通过两幅画的对比,从一个侧面展示了万山红遍系列作品的面目由来。

《丹霞枫林图》解释了《万山红遍》系列作品中红色山石坚硬高耸和枫林生长点缀于山峦之上的面貌来源,而《崇山茂林图》解释了《万山红遍》系列作品的山体、瀑布构图的来源,自此,从1963年开始,万山红遍系列作品的面貌成熟定型,此后绘制的作品,都有了基本一致的物象构成和画面构图。

不同于古代的红色风貌

李可染的红色山水虽然是红色革命年代的产物,但是他本身的创作并没有完全脱离自然景物主观臆造,而是根据客观自然景观来经营画面,创造全新的艺术形式,从而使得《万山红遍》等作品具有跨越时代、永恒的艺术价值。

根据自然物象来创作山水画,积极地在大自然中汲取营养,并非明清以来的传统,而是李可染、张仃等老艺术家们在当时的社会形势下积极探索、改造的结果。李可染在新中国建立之初就发表了著名的《谈中国画的改造》,主动地、积极地、清醒地论述了中国画改造方方面面的问题。他对明清以来山水的看法是:“这时的最大错误,是大部分画家已不知道在客观环境里汲取创作的内容,把全部精力用来摹拟古人的作品,使中国画进一步脱离了现实,脱离了人民,在牛角尖里走了数百年的黑路。”他认为深入生活是改造中国画的一个基本条件:“只有从深入生活里才能产生为我们这个时代所需要的新的内容;根据这新的内容,才得以产生新的形式”。这个新的形式,使得《万山红遍》作品完全不同于古代那些画有红枫的作品。

中国古代的山水画,占据主流的是色彩青绿一片的青绿山水或者淡墨点染的浅绛山水,山水中对红色的使用总是点到为止,枫叶是红色出现在山水中的少数几类典型物象之一。直到李可染的万山红遍,红色才第一次成为山水画的整幅主色,营造了厚重崇高、打动人心的画面意境。

古代的山水作品中,红色大量出现的画面不多,下面举三幅红色出现较多的作品聊作对比。

最能让人联想起来的红色枫叶山水,当属那幅令人感觉神奇不可思议的《丹枫呦鹿图》。这幅作品没有题款,所以对于作者和年代一直没有确定的说,有的说法认为它是五代的作品,有的说法认为它是契丹绘画的代表作。这幅优美的作品,画面的气息和风格和本土中原惯有的画法有一种天然的不相似,无论是枫叶的鲜艳明丽还是群鹿造型的立体生动,都是前无古人、后无来者的。这一幅作品就是这样特立独行地存在于美术史上。而使这幅画大放异彩的当然离不开那片神秘莫测、美丽无边的枫林。

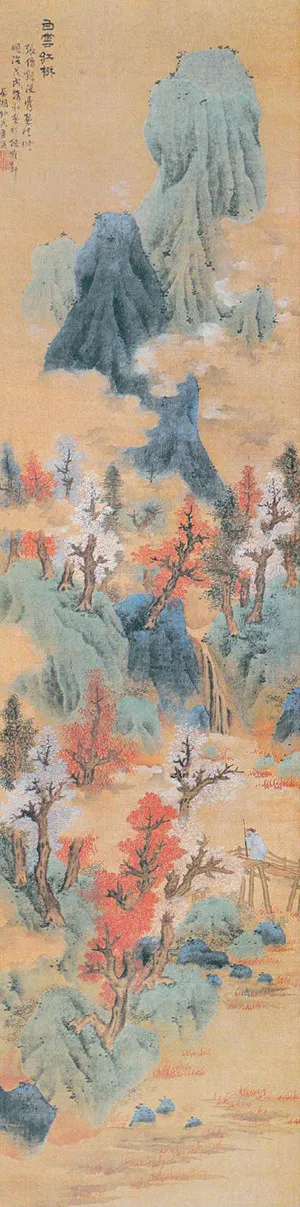

明末画家蓝瑛的《白云红树图》,片片红叶点缀于白云飘飘的仙境之中,画面超然出尘,景色别出心裁、灿然夺目。红色的出现使得这幅画面营造了景物灿然、华美超然的意境。

再比如清代画家关槐的《上塞锦林图》,红色的枫叶灿然点缀在林木沟壑之间,描绘的是长城以北塞外原野的锦绣风光,画面的气息和风味异于山青水绕的中原风光,具有透视感的视图和点染其间的红绿色彩与当时画坛流行的“四王”山水拉开了很大的距离。

在这样的古代山水作品中,红色枫叶只作为点缀,从未出现全部画面都是红色枫叶的图式。即使最为接近的《丹枫呦鹿图》,虽然画面主体是枫林,但是红色枫丛还是和黄色枫丛交相营构,创造出神秘、美丽、静谧的画面。而且《万山红遍》传达出的豪迈、崇高的精神气质,是古代画面不曾具有的。《白云红树图》仙境飘飘、精致幽雅令人陶醉;《上塞锦林图》荒寒辽远,塞外风光令人耳目一新,但是这些都和《万山红遍》的画面气息完全不同。《万山红遍》画面昂扬、崇高、热烈的气氛确实是解放新时代、革命新天地的产物。画面传达的精神内容不同于古代作品,画面的形式也是中国画新时代改造创新的结晶。

李可染创作出“万山红遍”系列作品,不仅仅局限于写生,还强调深入、概括的艺术创作,提出“以一炼十”的艺术主张,对一个自然物象反复加工、反复锤炼,其代表作品都是高度锤炼、反复经营意境的产物。他曾说:“中国人画画到一定境界是,思想翱翔,达到了精神上的自由状态;传统已经看遍了,山水也都看遍了,画画的时候什么都不用看,白纸对青天,胸中有丘壑,笔底生烟霞。”他这样说了,也这样做了,尤其是进入20世纪60年代以后,李可染已经明显不再停留在对景写生的老方法上,画面更加融入画家自我的内心世界,将自然景物和内心感想交融,进入了物我合一、客观景物和主观意念相结合,以内心意境选取自然景物创造出新的山水意境的新阶段。

在这样的情况下,李可染于广东从化疗养期间,从毛泽东词意得到创作激情和灵感,结合丹霞山、蜀中山水等自然景物,进过内心熔炼,反复营构《万山红遍》系列作品的表现形式,使得这一系列作品在成千上万幅红色山水作品中脱颖而出,成为李可染先生那一时期的代表作品。

冬季避寒的“冬都”

值得一提的是,李可染1961年到1963年在从化疗养期间,正是全国三年自然灾害之后的艰苦岁月。在这样的艰苦岁月中,从化的温泉疗养确实为李可染保持良好的状态创造了条件。从化温泉本身也具有一定的传奇色彩。广东从化温泉宾馆直属广东省政府办公厅交际处,从上世纪50年代到90年代,接待过的外国元首、国家领导人、外国代表团、国内外知名人士不计其数。此外,从化温泉开发史上溯至民国年代,众多名人在当年涉足其间。从化温泉在上世纪30年代由德国专家对其水质进行化验,认定为世界珍稀型温泉。以后又经多次医学检验证实,采用浴疗法对心血管系统、神经系统、运动系统、代谢和内分泌系统等多种疾病具有疗效。所以,从化温泉很早就享有盛名。

新中国成立后,党和国家领导人很多都来过从化温泉,其中周恩来总理和夫人邓颖超在1955年至1963年期间曾8次到从化。1958年,周恩来总理到从化温泉疗养时曾建议要把温泉建设成“冬都”,冬天的时候北京的领导干部可到温泉来避寒。温泉由陶铸亲自策划扩建而成为高级疗养区,建有“松园一号”、翠溪区、兰苑区、湖滨大楼等多栋别墅和楼房,里面苍松参天、流水潺潺,景色优美,十分适合疗养。李可染作品中提到的翠溪宾舍、松园宾舍等,就是这里的疗养处所。

新中国建立后至1979年,先后到温泉留下墨宝的有黄宾虹、齐白石、朱德、赵朴初、林伯渠、徐特立、何香凝、李可染、郑乃光、亚明、郭沫若、刘海粟、关山月、黎雄才、吴作人、林君选等名人。60年代,杨朔在温泉写下著名的《荔枝蜜》。60年代开始,从化温泉还成了电影、电视取景的地方,《闪闪的红星》、《枫树湾》、《庐山恋》、《港客谋杀案》、《雁南飞》、《好事多磨》、《青春万岁》、《魂系蓝天》、《白龙马》等影片,都留有从化温泉的镜