穿越千年的力量

2012-12-29王菁菁

中国收藏 2012年7期

书,这种人类智慧的结晶,承前启后,它的广泛性、综合性、实用性,是任何一个收藏门类都难以企及的。没有藏书文化,就没有中国的历史文化。书的地位高高在上、不可动摇,以至于人们连暂时的饥寒都可以忘却。

据说《道山清话》中曾记载有这么一个故事,说的是北宋时,一位卖书商贩遇到了一位穷得只能拿古青铜器去换取衣食等生活必需品的书生。由于对方手中的藏品恰恰是自己的心头好,于是双方互换。当书贩回到家,妻子怒曰:“你用书换他这东西,可以当饭吃么?”书贩反驳:“他换了我的书也当不了饭吃啊!”

暂且不去比较书和青铜器哪个价值更高。之所以一开头就借用这个故事,皆因为它生动地反映出了书对于爱其之人那种高于一切的重要。正是因为这种精神上的追求是如此崇高,古往今来,藏书文化代代流传,生生不息。

爱书为了读书,西汉的匡衡专门到藏书最多的人家去干活,不计报酬,只求“得主人书尽读之”。

蒲松龄有诗云:“架上书堆方是富”,“书如欲买不论金”,道出了当时读书人爱书的心态。

可以说,古人将书的内涵推到了一个极致的高度,为何书的地位如此高高在上、不可动摇,以至于人们连暂时的饥寒都可以忘却?

黄显功:一直以来,藏书就被看作国家文化传承之本。《二十四史》的正史里面有《艺文志》或《经籍志》,专门介绍一朝一代图书的情况,并列有目录,能享受到这种待遇的物品也只有图书。

人们之所以尊崇书,跟隋唐以来的科举制度有关,书对于个人的社会地位起着决定性作用。在中国传统家风里,“耕读传家”是一条非常重要和普遍的家训。耕即耕织,读就是读书,尤其是后者,被认为是家族延续最重要的因素。所以说,人们渴望得到社会地位的认同,而要实现这个目标,学而优则仕,书就是最好的工具。

正是家——这种社会组成的最基本单位,推动和影响了一代又一代的读书人。由爱到藏成为自然而然的事。

姜寻:爱书、藏书跟家教分不开,“书香门第”嘛。

古代的藏书家对书的热爱要超乎一切,这是种人文情怀。人文魅力决定文化价值,人们将精神寄托在书里面,就奠定了它的人文基础。在古代,读书是时尚,书香是对文化人的美誉。

说到藏书,有个很有意思的现象,自古以来,没有听说过藏画家、藏瓷家、藏青铜器家诸如此类的名词,而惟有藏书家,其地位由此可见一斑。

田涛:藏书文化既是中国收藏文化中的一支,也堪称是收藏文化中最经典的。有人说,如果你有机会坐在藏书家的书房里,静下心来,便可闻到一股淡淡书香。在所有的收藏品中,人们为其赋予了“香气”的只有这一个。你不妨尝试一下,或许会感同身受。

书,这种人类智慧的结晶,承前启后,它的广泛性、综合性、实用性,是任何一个收藏门类都难以企及的。没有藏书文化,就没有中国的历史文化。

孟宪钧:藏书难,它的难度高、门槛高,没有文化、不懂的人不可能介入。过去藏书家有很深邃的文化,要读书,要比较不同版本异同,要校书。过去的收藏圈还是最推崇藏书家,中国历代出了多少藏书家,都是有传承的。

藏书清陈康祺《郎潜纪闻》之《鄞县藏书家》篇载:“遇善本不惜重价购之,闻朋旧得异书,宛转借抄。”

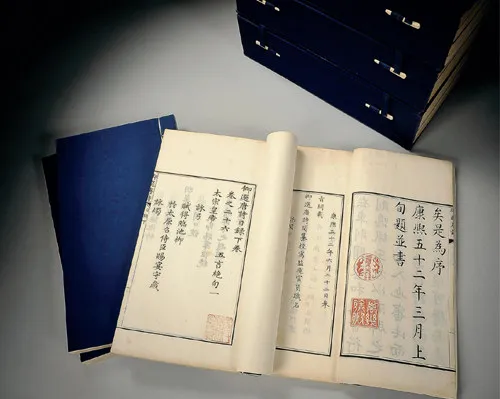

明清时期,关于藏书,更有“一页宋版一页金”之说。

藏书的传统分为官藏与私藏。汉武帝时,正式确立了我国古代社会的官府藏书制度,此后越来越完善。而私人藏书始于春秋战国时期,唐代以后,私藏风甚,特别是宋代至清末,私人藏书作为一种社会文化形式得到了社会的普遍认同与效仿。

黄显功:唐宋年间出现的雕版印刷极大地促进了私人藏书的发展,印本与抄本均为藏书家的藏品。所以藏书的流行与出版发行密切相关。

明代出版业发达主要在经济发达地区,而且一部书印刷的数量远不如现在,价格在当时也不菲,不是所有人都能买得起,且公共交易平台也不甚发达,藏书实非易事。如当时在江南地区,由于交通不便,很多藏书人、读书人又是住在小镇、乡村,所以摇船送书上门这种形式比较常见,就像是个“流动书店”。

论起真正的藏书家,在明代才开始逐渐多起来,这个时候,因为流散和数量的缘故,宋元刻本珍贵价值得到了体现。但延续数代的私人藏书仍不多见。虽然如此,从达官贵人到文人雅士,均把藏书视为毕生的追求。

曾有学者玩笑称:宋朝的小学生书包里都有本宋版书。在宋朝,雕版印刷的出现使得书写印刷技术发生了一场革命式的变化。然而,这并不意味着当年印书就会如同现在一般的“粗制乱造”。引发的结果自然是后世藏家对于版本的追捧。

孟宪钧:藏书家重版本,当然内容也非常重要。内容是惟一性,别人没有,只有你的版本里有,就很珍贵。另外是一部书有很多版本,但你收藏的版本最早,最接近本真,很难得。但也有晚出的书更全。比如,你一本书做了4卷,后人又为你做了12卷,那后者肯定比前者全。各有优点。作为藏书家来说,应该并重,有条件的话都收。

重版本,对于藏书家而言还是首要的。只要上了版本的书,都是经史子集里重要的部分,有相当的学术思想内容的。对近代产生过特别重要影响的大思想家、文学家,他的刻本比名头小、或是没有名头的人的稿本更重要。当然,整体上说,稿本更有价值,毕竟是第一手资料。有时候,稿本不是单一的,草稿写好几遍,刻书的人来个清稿,抄正准备复印;又或者清稿由别人弄,作者自己校,这些都很重要。还有的书就光有抄本,没有稿本、刻本,但这种情况下抄本等同于稿本。

版本固然重要,然而,在中国的藏书文化中,版本并非惟一的取舍。很多藏书家本身也是学问家,有一定的学问基础,收藏的时候必然要关注某些内容。

田涛:古人藏书的好恶有两方面,一个是根据年代,有人专门收藏明朝、清朝的,另一种是按照个人爱好进行收藏,往往和人的专业有关。比如有很多戏曲学家、文学家就会收藏很多小说。

纵观中国的古籍,有三种书不论什么时候,其价值都不会有什么太大的提升。一种是教科书,量大,利用率低。另一种是自然科学类的书,不包括科学史。因为书的内容往往跟不上发展脚步;还有一种就是中医的书,除了研究中医的人以外,很少有人买。

有个现象非常有趣,在后世的收藏中,一些“非主流”的书籍,往往出乎意料地更受追捧。

姜寻:当时人们在收藏的时候是有选择的,像经史子集,子部里面集纳的基本是小说、金石、民俗等内容,当时的大藏家就不屑于去收藏,认为很俗。随着时间的流逝,传世下来的很可能就是孤本。

田涛:主流文化的书籍,传世量会比较大,反而一些非主流的的书,其货币价值就非常高。像古人有本书是研究蟋蟀的,叫《蟋蟀图》;还有《金鱼图》、《竹图》等,这些不属于主流文化,传世量少,其价值就比较高。

藏书文化之所以迷人,不仅仅是因为书的本身,还包括其背后所容纳的附加价值。

田涛:首先,能与四大发明中的两项有关的藏品,大概就只有藏书了;其次,中国很多传统文化的递传是依靠书为媒介;再者,没有一种收藏品比书的社会整体参与度更高。而且,有很多书都很漂亮,比如黄金写的、漂亮的雕版印刷的、套印的⋯⋯他们的艺术价值很高,也非常直观;最为重要的是,书可以有批注,校勘,有的书也可以盖章,表现其价值。所以其附加价值是藏书文化中特有的,这也是令大家特别迷恋的地方。

当然,作为藏书者,从古至今,“收藏”这种行为都是代表着互动的。倘若你不了解、不研究,再珍贵的书于你而言,也只是一堆废纸。

姜寻:藏书就像对待人一样,需要“养”。这个“养”既是吸取其中的营养,也是人们对书文化的“灌溉”。因为书本身有稀缺性,又能给人带来精神上、艺术上的享受,因此它是娇贵的,需要人们用心去呵护,也需要文化与商业的“灌养”,这样才能有利于藏书文化的延续。

切磋清代丁雄飞与其友人约定:“每月十三日丁至黄,二十六日黄至丁;不入他友,恐涉应酬;午后饭,一荤一蔬,不及酒;借书不得逾半月。”此约十分简便,后人多有仿效。

北宋沈括《梦溪笔谈》中说:“古人藏书避蠹用芸,芸,香草也。”

回顾当年,围绕着太湖流域、长江流域、北方运河流域都有很多收藏。不仅皇帝有自己的藏书楼,寺庙有藏经楼,盐商也有自己的藏书楼。不过,提到藏书,很多人最直观的反应可能是“秘而不宣”、“子子孙孙、永不外借”,藏书家这个群体,是否真如我们想像中的那般神秘莫测呢?

姜寻:说当年的藏书家缺乏交流,这个表述是不准确的。比如清代著名的藏书家黄丕烈。他就与一帮志同道合的朋友一起结了个“问梅诗社”,类似于我们现在所说的雅集性质,几个人轮流做庄,经常一年有好几次,就在黄丕烈去世前几个月,还在忙于结社。这类例子在当时并不鲜见。

有关藏书家之间的交往,还有一个非常有趣的小故事。清朝人顾春收藏了两部宋版书,一本是《礼记》,另一本是《陶渊明诗集》,他非常钟爱,并因此将自己的书斋命名为“礼陶室”。后来,因为种种原因,他将《礼记》卖给了黄丕烈,便更珍爱手头仅存的《陶渊明诗集》,遂将书斋改名为“宝陶室”。再后来,连这惟一的爱都转给了黄丕烈,顾春郁闷不已,伤心之下将书斋名再改为“梦陶室”,意为只有在梦里与《陶渊明诗集》相聚。这也能看出当时的藏书者对于书的爱已经刻到了骨子里。

事实上,现在来看古人藏书的“秘而不宣”,不应该简单地理解为保守,更多的实则是出于他们对于藏书、藏书文化的崇敬。像司马光看书前必沐浴、更衣;黄丕烈每得宋版都要祭拜书;以及近代藏书大家周叔弢认为,“给书盖章如女人涂胭脂,须浓淡相宜,舍不得因此伤了书”等等,尽管举动不一,情理却都是相通的。

孟宪钧:你看“顾批黄跋”,从文献资料里看,他们当时交流还是挺广的。我的书,请你来看,然后你写个提拔,我帮你校勘。特别是从过云楼这次的这批书里,可以看出以苏州为中心,当时清中后期的一些文人之间交往很密切。他们不是不交流,所谓的“秘而不宣”,实际上不是主流倾向。

我觉得古人交流甚至比我们现在还多。清朝乾嘉时期,金石家之间的交流非常好,咱俩好,你喜欢的东西,我就送给你。他们都有一个文化圈,大家一荣共荣,一损俱损。你看这一时期有成就的学者,都是好朋友,即使有过论战,也不是完全没有打过交道,就跟五四时期的那批学者一样。而且,在共同的圈子里,彼此之间有一种共同烘托,这样才能一荣共荣。这种哄和抬并非盲目吹捧,而是一种文化气氛。从中我们也能看出当时的社会风气和学风。所以古代人藏书不是封闭的,反而是交流的。这是个很有意义的现象。

继承《郎潜纪闻》之《昆山徐氏传是楼》篇载,昆山徐健庵私家藏书楼名“传是”。他告诉儿子,钱财是保不住长久的,“指书而欣然笑曰:所传者惟是矣!”所以楼名“传是”。

传统要保持活力,最需要的就是传承。不过,如今市场火热,价格提升,给不少有志于此的人们带来了不小的压力。

孟宪钧:其实后人比前人幸运,你看我们现在就能见到很多好书,前人是见不到的。但价格和有没有好东西的确是当前困惑不少收藏者的问题。我们一方面会说古籍价格还处在低洼,但是如果真的高了,真正想藏的人也就买不起了,这是个矛盾。

从这个角度思考,我们今天的收藏爱好者不妨将眼界打开,读书、藏书,说白了是种知识储备,换换思路,或许这个矛盾并非不能解决。

黄显功:作为收藏者,没必要完全着眼于古籍,只要你藏的形成一定特色,就很不错。实际上,手稿、书信、报纸、期刊都是藏书范围,概念很丰富。

孟宪钧:现在做藏书家比较难,但起码可以做个好的藏书爱好者。多做知识储备,根据自己的爱好去读书,多知道版本源流,多了解藏书感悟,行有余力买点儿影印、买点儿带有标志性的复制的东西,用来学习也挺好,不见得人人必须成为拥有者。只是藏书肯定需要理论和实践结合,这是真理。

社会发展的脚步太快,很多时候,人类曾经的历史文明就那么无声无息地消失在岁月里。扪心自问,现在还有多少人天天保留看书的习惯,长此以往,笔墨清香的萦绕还会停留在多少人的生活中?

田涛:今天很多官员的文化水平较高,当了官,对文化还没有丢弃,是藏书的一个主体。一般爱好者和普通文化人这两种群体中,个体的藏书量不多,但绝对量很大。

总体上看,这三种藏书者构成了中国当代藏书家的队伍,数量成千上万难以估量。就连大学生的床头都有一些书,虽然这算不上藏书,他们却有可能成为今后的藏书家。当然,要求藏书家每本书都读有点儿难为人,但是其中的一部分,相信真正懂得藏书的人会精读细读,甚至加以利用。

孟宪钧:以前我也担心过,传统文化接不下去,现在看不会。最近国图搞了个传拓研讨会。我参加了,去了一看,真有高人,虽然不多。传统文化还有自身的魅力,中国人精神血脉凝聚在这儿,还有人传承。所以我很乐观。而且现代人比过去人聪明,会站在前人肩膀上看问题,我觉得一些年轻的继承者做得挺棒!

或许,是坚持也好,偏执也罢,结果只有两种,要么继续,要么放弃。留住一门古老的文化非个人力量所及,它需要政府的扶持、市场的理性看待,以及民众的文化底蕴提升等方方面面共同作用。

姜寻:读书是第一要务,现在很多人不把它放在第一位。现在大多数收藏者判断藏品靠的是直观性,这不仅是社会问题,也有宣传的因素。文物有历史性、艺术性和科学性,民众的接受程度离不开政府支持,和文化人、媒体的推广。

从某种程度而言,与市场结合,升值对藏书家来说还是有好处的。升值能吸引更多关注,提高公众对这个领域的认识。

我在这里也真切地呼吁,虽然现在我们身边有太多诱惑,读书不是惟一选择了,藏书却依然是文化根源,我们在开车的时候,想想古人在马背上感觉又如何?

孟宪钧:作为媒体宣传的责任,是揭示文化内涵,分析真伪,别总是把价格摆在首位,弄得人心特别浮躁。其实收藏是很有文化氛围的举动。在宣传中不断普及知识、文化,让民众慢慢积累,以此逐渐提高全民族的文化修养,我想这样的宣传才是正确方向。

黄显功:不可否认,人们收藏的初衷不尽相同,但哪怕是像现在这一批本身有经济基础的人,请人帮选藏书,这也不错,至少让流散文物安定了下来。不管出于何种初衷,只要能认识、认同书文化的历史地位,就是传承的一个好开端。

我们没必要回避收藏可能是种投资,但我认为更多应该是“投智”。从收藏到研究,到出书,这是一种成熟的收藏行为,更值得尊