硝烟劫难 聚散有时

2012-12-29鸣福

中国收藏 2012年7期

呜呼!哀哉!

倾巢之下焉有安卵?

日军侵华,过云楼自是“木秀于林风必摧之”。何况在1907年极力促成日本三菱财阀岩崎氏抢购陆氏宋楼的岛田翰,早已遍访江南藏书众家,其对过云楼更是虎视眈眈。此公亦曾向岩崎氏修书一封,上列过云楼之珍藏古籍,并言及交付定金之事。

文贼觊觎虽终未得逞,但向来秘不示人的过云楼藏书,为何岛田翰能详列其藏。岛田翰之狼子野心不免令人不寒而栗,过云楼也再无宁日。

果不其然,1937年8月16日,日寇空袭苏州,一枚炸弹落在顾公雄、顾公硕所住的朱家园内,虽有房屋窗户和院中杂物被炸毁,但所幸书房内藏品毫发未伤。

顾公雄自知过云楼危矣,便紧急议定,举家携带珍藏避居上海租界。然而,顾家无法直达上海,故先暂居蠡墅镇亲戚家数日,再迁往常熟县数月。1938年初,在妹妹顾延及妹夫陆楚善的帮助下,方才借得上海天香味宝厂的卡车,将精藏装车开赴上海。因车上装满宝箱,已无寸地接载所有家人,顾公雄见情势万分危急,只得先将藏品送走,而将笃璋、笃球二子留在常熟汽车站的小店。

然在常熟城外前往光福寺的途中,卡车即遭日本兵盘问,幸得司机是日本侨民,其沉着应对才通过检查。抵达上海后,顾公雄先将部分珍品寄放在常熟著名藏书楼铁琴铜剑楼主人瞿启甲父子的寓所。等上海的亲戚见到顾公雄之面问:“孩子呢?”他才急起来:“喔唷,还在汽车站!”此虽情急之下的无奈之举,但闻之不禁潸然泪下,顾家视收藏之珍重贵比子孙,何人能及?1948年,顾公雄将所藏精品全部存入中国银行保险箱。

苏州沦陷,顾氏的朱家园被日军连搜7天,位于醋库巷的西津别墅则遭日军15天的劫掠。等局势稍稳,顾家人返回苏州探视,两处家园惨遭蹂躏、满目疮痍。放在楼上书柜中不及带走的字画卷轴堆积一地,而字画芯子全被挖走;沉在井中的商周青铜器全部不知去向;出逃前,装入白铁皮箱、埋在朱家园天井地窖的藏品,却也进水,书画已受潮霉变。

藏祚不永,虽在顾文彬定名过云楼时已有隐虞,但此番日寇洗劫之难,是有备而来,即使全力防患也必有损毁。毁失藏品虽非过云楼精藏所在,可也让顾家痛心疾首。

避难上海,顾家不再如苏州时殷实富足,7年间经济拮据、度日维艰,然顾公雄、顾公硕从未萌生典卖之念,举家节衣缩食,苦等战火停息。

1951年,顾公雄在病榻说出了思索多时的想法,作出决定:“还是献出来,把我们的收藏献给国家吧。”其妻和子女五人——顾笃、顾榴、顾佛、顾笃璋、顾笃球遵照顾公雄遗愿,分别在1951年、1953年两次毅然捐赠393件书画、明刻善本和罕见稿本10多部。其书画以宋元以来的名家作品为主,有赵孟《秋兴赋》、陆游《溪山图》、唐寅《黄茅渚小景图卷》、龚贤《山水图册》、徐渭《花卉卷》、石涛《细雨虬松图》等,另外还有沈周、文征明、杜琼、钱、恽寿平和清初“四王”精品,名家真迹不胜枚举,价值连城。然顾公雄之所藏只占过云楼之四分之一。

顾家捐赠义举由此而始。1960年元旦,苏州博物馆成立,顾公硕被任命为副馆长,藏于私不如藏于公,他遂将珍藏的王蒙、文征明、唐寅、祝允明、董其昌等传世珍品和清代刺绣等文物124件无偿捐给苏州博物馆。除此之外,他还与文管会、博物馆的同志四处征集散存于社会上的珍贵文物。

顾公柔遗孀张惠娟也曾多次提出,愿将自己所存过云楼旧藏文物捐赠苏州博物馆。幸得“文革”之前,苏州博物馆派员前往张惠娟家中,接收了包括《七君子图》、《王石谷水竹幽居图卷》在内的80余件过云楼旧藏文物。

“文革”伊始,风暴席卷苏州。顾公硕次子顾笃璜首当其冲,被定为“苏州三家村”之一而被打倒。顾公硕主动请求苏州博物馆前来抄家,以免所藏遭“破四旧”之灾。

不料,苏州博物馆的造反派及江苏省苏昆剧团的造反派同时到达,竟先将顾公硕及夫人张娴拉到大门外当街批斗,然后才翻箱倒柜,把珍藏整整装了7卡车全部运走。顾公硕不堪凌辱,当夜离家出走,自沉于虎丘一号桥,留下遗书说:“士可杀,不可辱,我先走了”。南京图书馆的古籍专家沈燮元先生听闻顾公硕被批斗之不幸,便把他家藏全部运走,以免遭灭顶之灾。

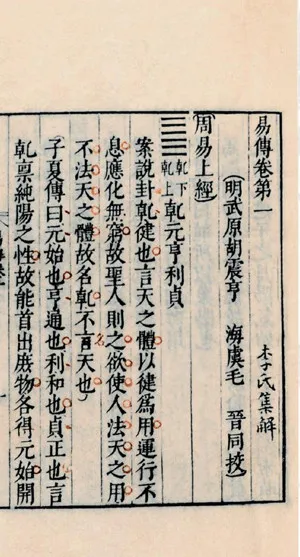

十年“文革”结束,抄家物资发还顾公雄子女,然又有不少缺失,其中便有过云楼藏书目录中名列榜首的两部宋版书。1992年,南京图书馆专程赴苏州顾家,以低价获得一批价值连城的善本古籍共541种,交换条件是在南图辟过云楼藏书室。然而,这批古书只是过云楼藏书的大约四分之三,仍剩四分之一、百有七十余种尚被顾氏后人完整保存,这四分之一的精品,也是过云楼古籍的核心。

2005年,由顾鹤逸的后人所保存的部分过云楼藏书经中国嘉德古籍部经理拓晓堂多年努力征集而来,才使过云楼藏书广为世人得见。

因乱而聚,因乱而散,过云楼珍藏真若顾文彬所虞如“过眼云烟”。江南藏书从清初以来,先是乙酉年清军下江南,此一劫也;庚申年李秀成进江浙,此二劫也;丁丑年日本侵华、轰炸江南,此三劫也。顾氏所藏古籍因前二劫由吴平斋、潘志万、沈树镛、刘履芬、史蓉庄等藏家而来,却因日寇一劫而散。

虽应“物聚必散,久散复聚”之常理,然顾家藏书之念淡泊若水,不能不令人称赞,顾家护书之情悲壮如歌,更应为后人铭记。此二者可有而今之藏家能望其项背,难以知晓。惟望过云楼之所藏,能在我辈手中如“映世霞晖”,光照后世中华子