《老子•二章》“故”字引起的误释

2012-12-27范卫平

范卫平

(甘肃民族师范学院汉语系,甘肃合作 747000)

《老子•二章》“故”字引起的误释

范卫平

(甘肃民族师范学院汉语系,甘肃合作 747000)

由于对《老子•二章》“故”字及其前后文的逻辑和思想理解的偏颇,导致对其章旨和“音声相和”及《老子》音乐美学思想的误释。

《老子》;“音声相和”;误释6

“音声相和”是《老子》音乐美学思想的核心命题,对其语义所指,蔡仲德理解为:“‘音’指艺术之声,是世俗之美;‘声’指自然之声,是世俗之丑。‘音声相和’即认为‘音’之美与‘声’之丑既互相依存,又可以互相转化,其美丑是相对的,不可靠的;而对‘道’而言,对无声之至美而言,人为之‘音’就不是美而是丑,所以应该无为,而不追求人为的音乐之美。”[1]103将“音声相和”释为美丑互相依存、互相转化,实在令人费解。但这一观点却被一些研究《老子》音乐美学思想的学者所征引阐发,衍生出新的讹误①。对此,笔者曾作《蔡仲德<中国音乐美学史>释<老子>“音声相和”献疑》②一文予以辨正。但是,值得注意的是,也有学者对“音声相和”的解释,其致思方式与蔡先生完全相同,如许啸天《老子》和贺荣一《道德经注译与析解》。这就不得不引起我们的深思:为什么蔡、贺、许三位先生都会从美丑相反相协的角度解释“音声相和”呢?细究其因,盖因连接“天下皆知美之为美……”与“有无相生……”上下的“故”字所引起。换言之,由于对《老子•二章》“故”字及其前后文逻辑和思想理解的偏颇,导致对其章旨和“音声相和”及《老子》音乐美学思想的误释。为辨明《老子•二章》之论旨,特别是为了明确作为《老子》音乐美学思想核心命题的“音声相和”的语义所指,有必要对蔡、贺、许三先生在解释“音声相和”时的致思误区进行辨析。

一 对章旨的歧解造成对“音声相和”的误释

关于《老子•二章》的论旨,河上公题为“修身”,现代学者多以为是讲辩证法思想。任继愈《老子新译》:“这一章前半集中论述了辩证法思想,提出一切事物都有对立面,失去了对立的一方,另一方也就不存在,如美、丑;善、恶;大、小;长、短;高、下;有、无等等。”[2]63古棣、关桐《老子十讲》:“这一章讲唯心主义辩证法。”“第二段,‘故有无之相生,难易之相成,长短之相形,高下之相倾,音声之相和,前后之相随’,这是说‘有’与‘无’、‘难’与‘易’、‘长’与‘短’、‘高’与‘下’、‘音’与‘声’、‘前’与‘后’这些对立面是互相依存的,没有这一面,也就没有那一面。”[3]203陈鼓应《老子注译及评介》:“本章以美与丑、善与恶说明一切事物及其称谓、概念与价值判断,都是在对待的关系中产生的。而对待的关系是经常变动着的,因此一切事物及其称谓、概念与价值判断,亦不断地在变动中。‘有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随’,则说明一切事物在相反关系中,显现相成的作用:它们互相对立而又相互依赖、相互补充。”[4]65刘笑敢《老子古今》:“本章诸多成对的概念表达了老子的正反相生、相依、互转的辩证观念。”[5]114高明《帛书老子校注》:“老子教育人们从正反两方面观察事物,不得偏举,第一次指出宇宙间一切事物皆有正与反两个方面,彼此相反而又互相依存。举‘有无’、‘难易’、‘长短’、‘高下’、‘音声’、‘先后’六事为例,具体阐述它们的矛盾现象,无‘有’即无所谓‘无’,无‘难’即无所谓‘易’。诸如‘长短’、‘高下’、‘音声’、‘先后’以至于美丑、善恶,皆为相反相成,相互影响和作用。他利用事物相对的比较关系,概括说明自然界和人类社会的各种现象和本质。并进而指出,宇宙间的矛盾是永远存在的。”[6]231总之,本章是讲“正反依待之理”[7]414,“《老子》乃是以善、恶为例阐述哲学问题,并不是对美与恶、善与不善本身作价值判断”[8]10,是“从美与恶、善与不善的对立关系,引申出普遍地对立统一的思想。”[9]117

但是,蔡、贺、许三先生的理解却与众不同,他们认为,这一章是讲老子的善恶观、美丑观的,不仅第一段文字讲善恶、美丑问题,而且,后文的“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”,也是讲善恶、美丑问题。许啸天《老子》注云:“他拿有,易,长,高,声,前,六种,来比方美和善;拿无,难,短,下,音,后,六种,来比方恶和不善。”[10]32如此,则“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已”就被看作是本章的“论点”,而“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”就成了证明这一论点的例证“材料”,“有无”、“难易”、“长短”、“高下”、“音声”、“先后”就被区分出善恶、美丑(或好坏)来。贺先生就是这样理解和阐发本章论旨的:

有无、难易、长短、高下、前后是人们评价好坏的直接对象。一般人认为有、易、长、高、前,便是好;无、难、短、下、后,便是坏。因此,大家都追求前者,弃置后者。老子主张隐退不争,因此他教导道治主义信徒不当争有、争易、争长、争高、争前,而当处无、处难、处短、处下、处后。他并在书中广泛的论述了争求之害,退处之益。[11]26

但是,他却明确指出,无法把“音声”纳入他的这种理解思路中来,他说:“注意:老子所提出的有无、难易、长短、高下、音声、前后等六对概念,其中‘有无’和‘音声’两对是有问题的。……‘音声’乃物理现象。有音必有声。有声必有音。因此音声并非是主观意识上的产物,其虽有相对概念之貌,但无相对概念之实。再者,我们不能说音是好的,声是坏的,或声是好的,音是坏的。因此,音声也不能成善恶评价的对象。职是与老子致乱理论无关。故当把‘音声相和’一句略去不提。”并因此而为老子感到遗憾:“思想缜密如老子者也不免有草率疏忽之处。”[11]25-26

贺先生的“遗憾”,被蔡先生对“音声相和”的阐释所弥补。蔡著《中国音乐美学史》云:“‘音声相和’一句的前文所提及的‘美恶’(即美丑)、‘善不善’(即善恶)、‘有无’……均为相反相成的两个概念,‘音声’自然也不能例外。此处之‘音’指艺术加工的产物,即艺术之声,‘声’指未经加工的自然之声。在世俗之人看来,前者和谐,是美,后者不和谐,是丑。而《老子》却说‘音声相和’,此‘和’与其前文之‘生’、‘成’、‘形’、‘盈’及后文之‘随’一样,有互相依存之义。这就是说,《老子》认为‘音’与美、善一样不可靠,‘音’之美须赖‘声’之丑而存在,无‘声’之丑显不出‘音’之美;‘音’、‘ 声’之美丑又可以互相转化,而就人为而失自然这一点说,‘音’又正是丑。同时,‘和’又有协和之义,这就是说,协和来自对立,局部的不协和可产生整体的协和。”[12]140-141蔡先生以美丑论“音声”,弥补了贺先生的“遗憾”。

那么,蔡先生为什么将“音声”与“美丑”对号入座,将“音声相和”释为美丑相依互转呢?对此,蔡先生有清晰的表述,他说:“‘音声相和’既不是一个孤立的命题,也不是全章论旨之所在,而只是说明与体现全章论旨的一个例证。因此,为正确理解‘音声相和’,必须统观全章,领会全章的论旨。”而本章论旨,“第一,提出一种美丑观、善恶观,认为世俗之美、善不可靠,或如《二十章》所说,‘美之与恶,相去何若’。”“第二,基于上述美丑观、善恶观,提出对待美丑、善恶的根本态度与主张,认为应像‘道’那样自然无为,‘处无为之事,行不言之教’,因为为之、言之便美失而丑生,善去而恶存,无为、不言方能美存而不去,善居而不去。”基于上述理解,蔡著确定了阐释“音声相和”的基本思路:“这一章由美丑、善恶而论及‘音声’,提出‘音声相和’的命题,显然是认为对‘音声’也应作如是观,也应有对美丑、善恶同样的认识,也应持对美丑、善恶同样的态度。”从这一思路出发,他将“音”释为“艺术加工的产物,即艺术之声”,将“声”释为“未经加工的自然之声”,将“和”曲解为“有互相依存之义”。由于他认为本章的论旨是讲美丑、善恶的问题,“音声相和”命题也“只是说明与体现全章论旨的一个例证”[12]139-140,所以,“音”与“美”相对应,“声”与“丑”相对应,“‘音声相和’即认为‘音’之美与‘声’之丑既互相依存,又可以互相转化”。[1]103“《老子》认为‘音’与美、善一样不可靠,‘音’之美须赖‘声’之丑而存在,无‘声’之丑显不出‘音’之美;‘音’、‘声’之美丑又可以互相转化”,而“就人为而失自然这一点说,‘音’又正是丑。”[12]141

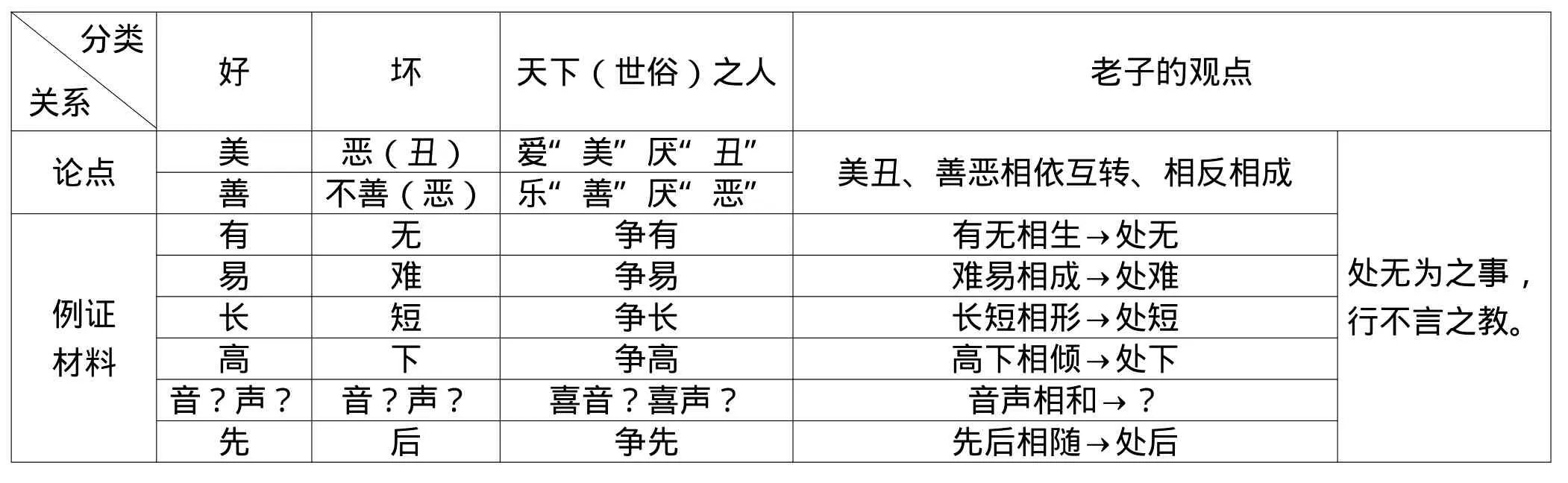

若将蔡、贺、许三位对《老子•二章》论旨的理解和阐释表列出来,其观点和致思方式就更加清楚。

表1 蔡、贺、许对《老子•二章》论旨的理解和阐释表

从上表可以看出,按照蔡、贺、许三先生的致思方式,可以将“有无”、“难易”、“长短”、“高下”、“先后”与善恶、美丑一一“对号入座”,但对“音声”作善恶、美丑评判时,却出现了矛盾,甚至产生了观点的冲突。贺先生认为不能(无法)用善恶、美丑论列“音声”;蔡先生认为世俗以“音”为美、以“声”为丑,老子则认为“音声”之美丑是相依互转而不可靠的,故言“音声相和”,用以否定世俗崇尚的“音声”(即音乐),“音声相和”是一个否定性命题;许先生认为老子崇尚自然,故以自然之“声”为“美和善”,以人为之“音”为“恶和不善”。按许先生的理解,老子推崇的是“声”,否定的是“音”;按蔡先生的理解,老子既不推崇“声”,也不推崇“音”,而是否定“音声”(音乐)的,“《老子》就认为在‘音声’即音乐问题上,也应‘处无为之事,行不言之教’,否定人为而失自然的有声(有‘言’)之乐,而推崇无为而自然的无声(‘不言’)之‘道’”。[12]141“《老子》提出‘音声相和’说和‘五音’、‘大音’的对立范畴”,“是为了以无声之‘道’否定有声之乐。”[12]148表面看来,蔡先生的理解似乎与老子的思想相吻合,但仔细推敲,“音声相和”的语义并无否定性内涵,故将其理解为否定性命题,显然有误,且与“有无相生……前后相随”的上下文语境不合,也无益于全面、深入的研究《老子》音乐美学思想。

要之,蔡、贺、许三先生由对章旨的歧解造成对“音声相和”及《老子》音乐美学思想的误释,首先,他们认定本章是讲老子的美丑观、善恶观,并由此认为“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”是老子证明其美丑善恶观的例证,进而以美丑、善恶的“有色”眼睛分辨“有无”、“难易”、“长短”、“高下”、“音声”、“先后”中的美丑、善恶,虽然,贺先生看不出“音声”有美丑、善恶之别,蔡、许二先生对“音声”之美丑、善恶的分辨也相异,但他们的致思方式却是相同的。

对“音声相和”及《老子》音乐美学思想的误释是显而易见的,因为,音、声在先秦及其后世的文献用例中并无美、丑之分。《周易•中孚》:“上九,翰音登于天。”又,《小过》:“飞鸟遗之音。”《诗经•邶风•燕燕》:“燕燕于飞,下上其音。”又,《雄雉》:“雄雉于飞,下上其音。”这里的“音”字并非指“艺术之声”,而是指自然之声,这自然之声何“丑”之有?《诗经•周颂•有瞽》:“喤喤厥声,肃雝和鸣。”《商颂•那》:“鞉鼓渊渊,嘒嘒管声。既和且平,依我磬声。于赫汤孙!穆穆厥声。庸鼓有斁,万舞有奕。”《论语•阳货》:“子之武城,闻弦歌之声。夫子莞尔而笑。”这里的“声”字也不是指“自然之声”,而是指艺术之声,这“声”不也很“美”?另外,先秦乐论之“五声”与“五音”、“郑声”与“郑音”、“雅颂之声”与“雅颂之音”等概念中的“音”与“声”,不论其内涵还是外延,都是相同的,本无“音”美、“声”丑之别。的确,我们“不能说音是好的,声是坏的,或声是好的,音是坏的”[11]25-26, 也不能说“音”是“艺术之声”、“声”是“自然之声”,“音”美而“声”丑,或者相反。因此,也就不能说“音声相和”是指“艺术之声”的美与“自然之声”的丑的相依互转,《老子》是以此命题来否定世俗之“音声”(音乐)。

二 对“故”字理解的偏颇导致对章旨的歧解和对“音声相和”的误释

那么,为什么会出现上述歧解和误释呢?细究其因,在于对连接“天下皆知美之为美……”与“有无相生……”上下文句的“故”字的理解上出现了偏颇。贺荣一《道德经注译与析解》云:

此段文字由于起首为“故”字,因知该段文字当为推理之结论。但为得此结论,必当有其得此结论之理由。今从上文“天下皆知美之为美,斯恶矣;皆知善之为善,斯不善矣”,实难得出“故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”之结论。由此而知,老子当把得此结论之理由略去未提。

注意:老子在推理方面,常是喜用跳跃式推理法。所谓跳跃式推理法,就是略去推理的必要程序而径自指出结论或其它论断。……跳跃式推理法也就是意承法。所谓意承法,乃是在推理上,其论断系从上文中所蕴藏之理由而得出者,在道德经中常见的意承法有两种:(一)推理之结论系从上文所蕴藏之理由而得出者。此种结论句有“故”、“是以”等结论语开头,例如本章句之“故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”,与下文之“是以圣人处无为之事,行不言之教”便是基于上文所蕴藏之理由而得出的结论;(二)在连锁推理上,其连锁推理式之因句系基于上文中所蕴藏之结论而做出者。此种因句则有“夫唯”一语开头,例如二十二章中之“夫唯不争”句例便是基于上文“圣人不自视,不自是,不自伐,不自矜”中所蕴藏之“圣人不争”这一结论所做出者。[11]24

这段话有这样几层意思:(一)“故”之前后文是“理由”(前提)和“结论”的关系;(二)但是,“今从上文‘天下皆知美之为美,斯恶矣;皆知善之为善,斯不善矣’,实难得出‘故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随’之结论。”(三)老子这里用的是“意承法”;(四)《老子》的“意承法”有两种:“推理之结论系从上文所蕴藏之理由而得出者”和结论就蕴藏在上文中,下文只是连锁推理出结论;(五)本章 “故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”,与下文“是以圣人处无为之事,行不言之教”,是基于上文“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已”所蕴藏之理由而得出的结论;(六)前文谈美丑、善恶,后文是结论,“有无”、“难易”、“长短”、“高下”、“音声”、“前后”就必然与美丑、善恶相关联、相对应。

正是基于对“故”字及其前后文思想、逻辑因果推论关系的理解,又联系老子卑弱自持、处下不争的自然无为思想,贺先生将有无、难易、长短、高下、先后六组关系与美丑、善恶(即好、坏)分解论列、“对号入座”,说:“一般人认为有、易、长、高、前,便是好;无、难、短、下、后,便是坏”,而“老子主张隐退不争,因此他教导道治主义信徒不当争有、争易、争长、争高、争前,而当处无、处难、处短、处下、处后。”[11]26

虽然,蔡、许二先生没有像贺先生这样申述“故”字的“微言大义”,但是,根据前述蔡、许二先生的观点及思路看,他们对“故”字及其前后文逻辑和思想关系的理解与贺先生是一致的,即都认为“故”字前后文逻辑和思想具有因果推论关系。

但是,随着郭店竹简本、帛甲本、帛乙本的出土面世,对这个“故”字,学界形成了一种主导性意见:或据郭店竹简本、帛甲本、帛乙本、敦煌本、遂州碑本、顾欢本无“故”字,认为此“故”字当删去;或虽依通行本保留“故”字,但认为此“故”字为后人所加,应理解为无实义的句首语气词。

马叙伦《老子校诂》(上):“焦竑曰:‘龙兴碑“故”字’,毕沅曰:‘顾欢无“故”字’。”“伦案:罗卷臧疏亦无‘故’字。”[13]94朱谦之《老子校释》:“谦之案:敦煌本、遂州碑本、顾欢本无‘故’字。”[14]11陈鼓应《老子注译及评介》:“‘有无之相生’句上,今本有‘故’字,敦煌本、遂州碑本、顾欢本无‘故’字。郭店简本及帛书甲、乙本正同,据删。”[4]61近年出版的《老子》注译本中,有些注者依帛书本也将“故”字删去,如辛战军《老子译注》[15]7等。

高亨《老子正诂》:“盖《老子》原书,本不分章,后人强为分之,有文意不相联而合为一章者,遂加‘是以’或‘故’等字以联之,此类甚多。今随处揭出,读者细心体会,自许余言不谬。尝雠覈古本,凡此等字,或有或无,颇不一致,即其证也。”[16]6虽然此言是“是以圣人处无为之事,行不言之教”句下的按语,且他认为“‘是以’二字疑后人所加,本章此前八句为老子之相对论,此后八句为老子之政治论。文意截然不相联,本无‘是以’二字,明矣”[16]7的论断,因为帛甲本、帛乙本均有“是以”而被否定。但是,高先生的观点并非无据,如本章中的“故”字,郭店竹简本、帛甲本、帛乙本、敦煌本、遂州碑本、顾欢本均无,且“故”字前后文并无因果推论关系,则“故”字当为后人所加,应当“明矣”。

古棣、周英《老子通•老子校诂》:“‘天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已’,包含着这样的意思:观念中的美与恶、善与不善相互依存,没有恶就没有美,没有不善就没有善;正是承此义而来,所以加‘故’字,引出‘故有无之相生,难易之相成,长短之相形,高下之相倾,音声之相和,先后之相随’,亦即有无、难易、长短、高下、音声、先后都是彼此互相依存,没有彼方就没有此方。六‘之’字应训‘则’,训‘则’才与上文相衔接,‘故’字才有着落,如训‘的’,则与上文脱节,句子亦不完整。”[9]118从行文语气中,我们也能感觉到古棣、周英二先生似乎也觉得“故”字为后世所加,所以到古棣、关桐《老子十讲》中,注曰:“句首的‘故’字为发语词,无实义”。[3]203

刘笑敢《老子古今》:“本节三个传世本(笔者按:指河上公本、王弼本、傅奕本)都以‘故’字起句,帛书本和竹简本则不用‘故’字。推敲起来,这里上下文之间并没有因果推论关系,用‘故’只是形式上加强上下文联系,并没有内容上的实质性意义。”[5]104

三 我们的观点

(一)根据郭店竹简本、帛甲本、帛乙本“有无之相生”句上无“故”字,后世流传本如敦煌本、遂州碑本、顾欢本中也无“故”字,且“从上文‘天下皆知美之为美,斯恶矣;皆知善之为善,斯不善矣’,实难得出‘故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随’之结论”,[11]24上下文之间并无因果推论关系,此“故”字当删去。如此,则不再引起前述的歧解误释。

(二)若依通行本保留“故”字,则从古棣、刘笑敢等先生的理解,将“故”字作为贯通前后文语气而无实际语义的发语词看待。因为美与恶、善与不善、有与无、难与易、长与短、高与下、音与声、前与后这八对关系是并列性质,并不存在观点与例证、或理由与结论的因果推论关系,犹如高亨先生所言:“‘天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。’推而言之,天下皆知有之为有,斯无已;皆知难之为难,斯易已;皆知长之为长,斯短已;皆知高之为高,斯下已;皆知音声矩之为矩,斯小已;清之为清,斯浊已;皆知前之前,斯后已。反而言之,亦复如是。”[16]6

(三)关于本章论旨,综合现代学者比较一致的观点,认为这里老子“是以善、恶为例阐述哲学问题,并不是对美与恶、善与不善本身作价值判断”[8]10,也就是说,本章是讲辨证法思想,而不是讲美丑观、善恶观。章首从“美”与“恶”、“善”与“不善”的对立、依存、转化谈起,进而谈到诸如“有无相生、难易相成、长短相形、高下相倾、音声相和、前后相随”等人们日常习见的现象,用以说明“一切事物及其称谓、概念与价值判断”[4]65都是处于互相对立、相互依存、相互转化的过程中。老子通过例举这八种关系,想要说明这种相反相成的对立统一关系是普遍、永恒存在的。之后,老子又以“圣人”为榜样,喻示世人应效法“圣人”,在治国及处事上遵循辩证法原则:“处无为之事,行不言之教”,即以“无为”的方式实现“有为”的事功,以“不言”的方式实现“教化”的目的。总之,《老子•二章》是教示人们要辩证地看待问题、辩证地处理问题。

(四)“音声相和”并非否定性命题,其语义所指并无“大音希声”的否定性内涵。若将其看作《老子》用以阐述其辩证法思想而例举的生活事象,则理解为两人说话时言语应答的“音声相和”是符合上下文语境的。②但是,若从音乐文化事象的角度理解“音声相和”,将其做为《老子》音乐美学思想的核心命题,那么,这一命题是具有丰富意蕴的:首先,它是对先秦礼乐文化活动中长期的音乐实践经验的总结,具有很强的实践性特征;其次,它是对自史伯以来诸家乐论思想的凝炼概括,它比伶州鸠的“乐从和”[17]111的命题更具体、也更深刻;其三,它从音乐内在结构的矛盾关系中揭示了音乐的审美特质。

注释:

①王晔《浅释“音”、“声”》(《中央音乐学院学报》1999年第1期)一文完全采信蔡著的观点并进而得出:“《老子》中所用的‘音’、‘声’,已经接近《现代汉语词典》所作的释义,即‘音’指人为的、非自然的艺术之声;‘声’则泛指自然界的一切声响”的观点。另外,蔡德予《论老子的音乐美学思想》(《中国音乐学》2000年第4期),王志成《〈老子〉之“道”及其音乐观》(《管子学刊》2004年第4期),盛翠兰、徐蒙《略论老子的音乐美学思想》(《吉林广播电视大学学报》2007年第6期),也都采信并阐发了蔡著的有关论点。

②参见拙作《蔡仲德<中国音乐美学史>释<老子>“音声相和”献疑》,载《社会科学评论》2010年合辑(总74期),第140-148页。

③笔者认为,在众多注释中,明•释德清《道德经解》的注:“故名则有无相生,事则难易相成,物则长短相形,位则高下相倾,言则音声相和,行则前后相随,此乃必然之势”既准确又简明,可从。(参见释德清撰,黄曙辉点校《道德经解》,华东师范大学出版社2009年,第36页。)

[1]蔡仲德.中国音乐美学史资料注译(上册)[M].北京:人民音乐出版社,1986.

[2]任继愈.老子新译[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[3]古棣,关桐.老子十讲[M].上海:上海人民出版社,2009.

[4]陈鼓应.老子注译及评介[M].修订增补本.北京:中华书局, 2009.

[5]刘笑敢.老子古今:五种对勘与析评引论(上)[M].北京:中国社会科学出版社,2006.

[6]高明.帛书老子校注[M].北京:中华书局,1996.

[7]钱钟书.管锥编(第二册)[M].北京:中华书局,1988.

[8]高专诚.御注老子[M].太原:山西古籍出版社,2003.

[9]古棣,周英.老子通•老子校诂[M].长春:吉林人民出版社,1991.

[10]许啸天.《老子》[M].北京:光明日报出版社,1995.

[11](意)贺荣一.道德经注译与析解[M].天津:百花文艺出版社,1994.

[12]蔡仲德.中国音乐美学史[M].修订版.北京:人民音乐出版社,2003.

[13]马叙伦.老子校诂(上)[M].北京:中华书局,1974.

[14]朱谦之.老子校释[M].北京:中华书局,1984.

[15]辛战军.老子译注[M].北京:中华书局,2008.

[16]高亨.老子正诂[M].北京:中国书店,1988.

[17]徐元诰撰,王树民,沈长云点校.国语集解[M]. 北京:中华书局,2002.

On Misinterpretation of “Gu” in the Two Chapters of Lao Tzu

FAN Wei-ping

(Gansu Normal University for Nationalities, Hezuo 747000, China)

It is the various explanation in logic and ideology about the word “Gu” in the Two Chapters of Lao Tzu that results in various interpretation on the theme of the two chapters, featuring “Different-Sounds-Harmonize-with- Each-Other” and the musical aesthetic ideology of Lao Tzu. This article differentiates and analyzes the factors that caused the problem.

Lao Tzu;different sounds harmonize with each other;misinterpretation

H109.2

A

1008-9128(2012)01-0078-06

2011-11-17

范卫平(1963—),男,甘肃卓尼人,副教授,北京师范大学高级访问学者。研究方向:先秦文学的教学与研究。

[责任编辑 姜仁达]