井筒溃沙事故处理与救援措施分析①

2012-12-26马占龙

马占龙

(开滦集团林南仓矿业分公司救护中队,河北 唐山 064106)

井筒溃沙事故处理与救援措施分析①

马占龙②

(开滦集团林南仓矿业分公司救护中队,河北 唐山 064106)

论述了2010年10月11日开滦林南仓矿新风井发生溃沙事故的抢险救援过程,对抢救过程中先后采取的9项措施进行了迅速准确的分析论证,确保了救援措施实施的有效性和安全性。此次井筒溃沙事故的成功救援,为类似事故的处理积累了宝贵的经验。

风井;溃沙;救援;风硐

1 工程概况

新风井工程是开滦林南仓矿业分公司矿井通风系统改造的单项工程,于2009年11月19日开挖。该工程建设方为开滦林南仓矿业分公司,施工单位为中煤公司第63工程处。工程于2009年采用公开招标方式,中煤63工程处中标,该工程处施工资质为矿山工程特级,营业执照、安全生产许可证等证照齐全。

新风井位于林南仓矿工业广场内,井筒设计深度676 m,上口标高+6.6 m,下口标高-645.0 m,冲积层厚度178 m。井筒直径6.5 m,采用钢筋混凝土支护。其中:冲积层段采用双层钢筋混凝土浇筑,厚度1000 mm;基岩段采用混凝土浇筑(揭煤段采用双层钢筋混凝土浇筑),厚度600 mm。自上口向下9.2 m位置预留风硐出口,风硐口净宽为4.2 m,净高为3.5 m,施工长度为1.1 m,采用0.5 m挡墙和16 mm厚钢板联合封堵。

事故发生时该工程已施工475.6 m。其中井筒冲积层段241 m,采用冻结法施工,目前正进入基岩段施工234.6 m处。

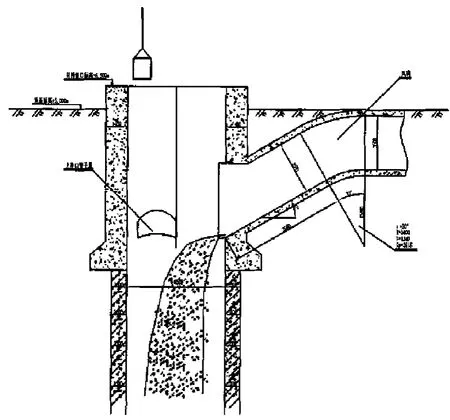

具体情况见图1、2。

2 事故经过与救援措施分析

2.1 事故发生经过

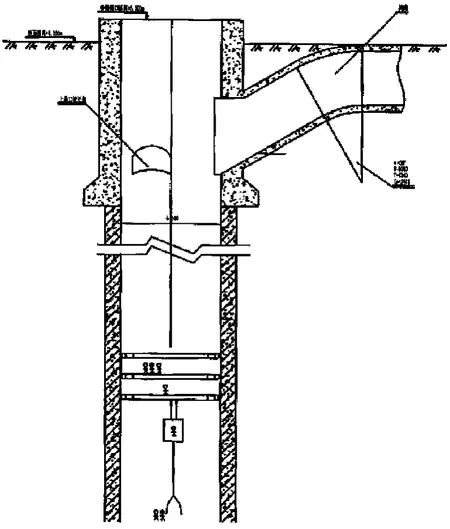

2010年10月11日14∶15,中煤63处林南仓项目部-650新风井工程施工至475.6 m,锁口部位风硐预留口突然涌沙。事故当班为出渣班,井筒内有7人,预计初期涌沙量在180m3左右,参见图3。

图1 风井上口俯视图

图2 溃沙位置图

14∶17,救护队接到调度室事故电话后,立即组织两个小队带齐装备乘车赶到事故发生地点,经过观察,发现泥沙是从风硐口向外涌出。事故发生后,中煤公司63处、矿党政领导及各级相关领导、救护队、机电科、医院等部门组成了抢险指挥部,进行协同抢救作战。

图3 事故开始时人员分布图

2.2 救援措施分析

2.2.1 措施一、直接救人

14∶25,经抢险指挥部研究决定:人员乘罐下去,直接救人。

14∶28,人员乘罐下行,当罐笼下行到80m左右时,乘罐人员打上行信号。人员上来后,首先发现罐笼里面已经有70%的空间被泥沙灌满。同时,救援人员反馈,涌沙速度和打击力过大,人员承受不了。

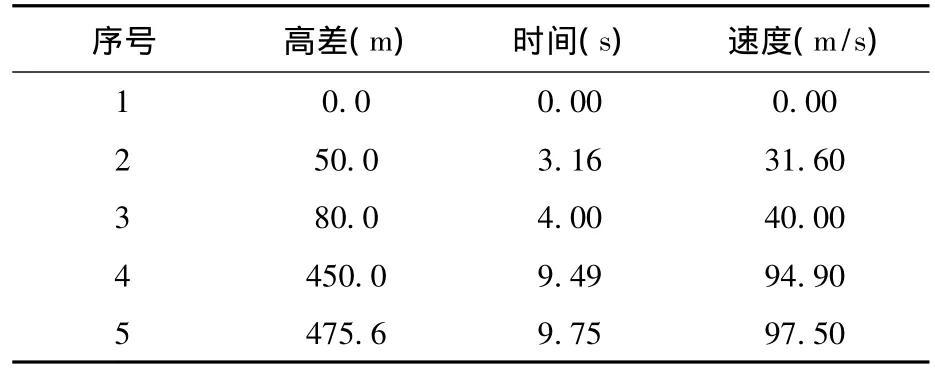

参见表1。

表1 自由落体垂直方向相关参数表

说明:此表数值是在g取10 m/s2,无井筒碰撞摩擦的情况下计算出来的,仅供参考。

结论:此措施暂时不可行。

2.2.2 措施二、封堵泥沙

14∶45,抢险指挥部提出:第一是想方设法封堵泥沙;第二是尝试和被困人员取得联系;第三是为罐笼加盖,为继续直接救人争取条件。

经过研究,认为封堵泥沙有两个方法:方法一,人通过安全出口进入,绕行至风硐口坍塌处,进行人工下木料、铁料进行插背风硐口,然后用水泥封堵;方法二,在坍塌处的上方,贴近井筒处开一个1 m*1m的孔,人通过软梯下去进行插背风硐口。

结论:经过现场分析研究,抢险指挥部认为方法一操作人员所站的部位也有坍塌的可能性,且料太长不易操作,水泥堆积太多使该侧井筒承受过大的压力,有造成井筒壁被破坏的可能,从而造成事故扩大;方法二,中煤公司领导认为:人悬空后,各种操作都困难,危险性较大。

结论:此措施认为亦不可行。

2.2.3 措施三、与被困人员取得直接联系

14∶50,机运队取来对讲机,将对讲机和一盏矿灯一同通过细钢丝系到井筒。

14∶55,通过对讲机从井下传来信号,继而信号中断,将钢丝绳提上来后发现对讲机和矿灯已经全部落到井筒底部。

结论:由于备用的对讲机数量不足,该措施不易实现。

2.2.4 措施四、为罐笼加盖

为罐笼加装一个上盖,防止救援人员乘罐下去的时候直接受到泥沙的冲击,确保救援人员的安全。在措施二和措施三执行的过程中,措施四就在积极准备中。

15∶15,切割所用的设备到位,切割工开始按照罐笼口的大小切割铁板。

结论:救援实践证明,此措施在营救的过程中起到了至关重要的作用。

2.2.5 措施五、加固地表

15∶15,救援人员通过安全出口进入,发现坍塌越来越大,在安全出口里面已经可以看到外面的光线,因此,立即组织救援人员撤离安全出口,在安全出口处设置了警戒线。

在坍塌受影响的地面铺设6 m长的铁管,在铁管上铺设木料,并捆绑结实,截至到15∶30,已经铺设完成,形成了一条安全行人的通道。同时,停止了井筒附近50 m范围内所有车辆的动作。

结论:此措施实用有效,有效的防止了坍塌造成的人员坠落问题。

2.2.6 措施六、照明准备夜战

16∶00,机运队取来照明设施,并开始安装。结论:对于长时间救灾来说,此措施必不可少。

2.2.7 措施七、空罐救人

16∶10,井下传来信号,由于罐笼盖尚未做好,因此指挥部决定采取空罐下行救人的措施。

16∶12,罐笼下行救人。由于井下长时间没有信号传来,指挥部决定提升罐笼。

16∶23,罐笼升到井口,发现里面全是泥沙,没有人。

16∶25,井下又传来信号,于是罐笼再次下行。同样,由于长时间没有信号传上来,指挥部决定提升罐笼。16∶40,罐笼升到井口,1名被困人员升井被救。

经过询问得知,所有人员全部在二道盘,无人员受伤。罐笼口被铁料挡住,其他人员上不来,且泥沙水位距离人员还有1.5 m。升井人员能上来的原因是他本人身体瘦小、年轻、动作敏捷。

抢险指挥部立即找来专业人员测定最大营救剩余时间。专业人员目测溃沙量最大不超过0.01 m3/s,经过计算,最大营救剩余时间为82分钟,最好截止到18点将人员全部营救上来。超过这个时间,剩余的6人的生命将受到严重的威胁。到此时,人们稍微放下的心又被提了上来。

有效营救时间开始倒计时,见表2。

结论:采取空罐救人的措施能够有效的增加被困人员的获救可能性。这个措施的实施,使抢险指挥部了解了井下的情况,为正确采取下一步的措施奠定了基础。

2.2.8 措施八、切割流水孔

16∶45,抢险指挥部要求取来气割设备,对罐笼底部和中部切割两个流水孔。16∶55,气割设备到达指定地点(罐笼附近)。17∶20,两个流水孔切割完成。此时的有效营救时间只剩下最后40分钟。

结论:切割流水孔也是必不可少的措施之一,防止了泥沙灌满罐笼,提高人员的安全性。

2.2.9 措施九、救人

17∶30,4名人员携带切割设备已到罐笼中,且罐笼已经加好盖,开始下行。到达一道盘后,4名人员合力将铁料搬走,6名被困人员被转移到罐笼中。

17∶50,井下传来信号,要求提升。

17∶55,6名人员全部升井获救。被救护车移送到医院进行观察治疗。

此时距离18点已经不足5分钟,人们的心彻底放了下来。经过询问,泥沙水面距离二道盘已经不足100 mm,也就是说再过几分钟,泥沙水面将漫过二道盘,被困人员的生命就会受到严重威胁。

3 事故原因分析

3.1 直接原因

表2 有效营救时间倒计时

风硐口挡墙强度不够,致使含水沙层突然溃入井筒,是造成这起事故的直接原因。

3.2 间接原因

1)对地下水位变化情况掌握不及时(根据地质报告提供的静水位标高为-3.7m,在风硐口以下;今年入夏以来,唐山地区降水较多,静水位标高为±0m,超过风硐口上水平),忽视了水位上升对施工产生的影响。

2)风硐口挡墙设计时虽然考虑到冻结段解冻后压力的变化,但是没有考虑到水位变化因素,只是按照常规方法施工。致使静水位上升后,受各种压力叠加作用,将挡墙冲垮。

3)施工过程中,对风硐口挡墙处观察不细,没有及时发现涌水量变化等异常情况。

4 事故应该吸取的技术方面的经验教训

1)在施工组织设计编制过程中,应充分考虑当地水文地质、气候等情况,提高支护强度。

2)施工过程中,要密切观测水文地质及当地天气变化情况,并及时修订施工方案。

3)加强日常施工培训教育,提高施工人员对施工风险的判断分析能力。

4)加强施工过程中的动态检查,特别是对井筒施工过程中各种预留孔洞的动态检查,建立孔洞检查观测记录,及时进行分析,防患于未然。

5)甲方、乙方、监理三方共同研究制定井筒恢复方案,确保井筒恢复期间不再发生次生灾害;

6)立即开展全方位的安全大检查,从施工设备、井口环境、安全设施到现场落实等,不留死角。发现问题,积极整改,确保井筒后期施工安全。

5 事故营救过程中的经验总结

1)井筒溃沙事故的救援工作要沉着冷静,采取的措施要经过严格论证,防止灾害扩大。

2)后勤保障要充足。例如照明、救护车、各种抢险的器材装备等。

3)建议救护中队需要配备至少3套对讲机。

4)注意地面塌陷的变化,随时进行加固。

5)提升装置要加盖,最好能够侧面进人。

6)建议救援基地配备如下装备:大型吊装车辆,并悬挂可以侧面进人的小型罐笼;高扬程排泥沙泵;潜水设备;配备水底焊接、切割装备及相关专业人员。

[1] 国家煤矿安全监察局.全国煤矿特大事故案例选编.北京:煤炭工业出版社,2000

[2] 国家煤矿安全监察局.抢险救灾.徐州:中国矿业大学出版社,2002

[3] 张武.中国煤炭工业百科全书(安全卷).北京:煤炭工业出版社,2001

[4] 李学诚.中国煤矿安全大全[M].北京:煤炭工业出版社,1998

[5] 王道清.矿井领导违章指挥造成救护队自身伤亡的案例分析及其防范措施的研究[J].矿山救护,2000,(12):15

Discussion on the handling and rescuing measures of sand-inrush accident of wellhole

MA Zhanlong

(The Rescuing Squadron of Linnancang Mining Company of Kailuan Group,Tangshan Hebei064106)

The rescuing process of sand-inrush accident,which happened in the new air shaft of Kailuan Linnancang Mine on October 11,2010,is discussed.With the prompt and acurate analysis and demostration of the 9 measures taken successively during the rescuing process,the effectiveness and safty of the rescuing measures are guaranteed.The successful rescuing of this sand-inrush accident of wellhole accumulates great experience of similar accidents.

air shaft;sand-inrush;rescuing;fan drift

TD77+1

A

1672-7169(2012)03-0039-04

2012-05-23

马占龙(1977-),男,河北廊坊人,大学毕业,工程师,开滦林南仓矿业分公司救护中队长。