学科服务研究的现状、热点及趋势

2012-12-23卢凤玲上海行政学院图书馆上海200233

卢凤玲(上海行政学院图书馆 上海 200233)

1 研究背景分析

随着数字化、网络化的迅速发展,用户信息环境发生了剧变,图书馆被严重边缘化,图书馆工作人员开始质疑传统的信息服务模式,认为在信息社会中,图书馆应该更加主动地走近用户,提供一站式信息服务,提高用户的信息利用能力[1]。学科服务是在这种形势下图书情报界开创的新的信息服务模式,以期借此重塑形象,获得新的发展。2003年,中国科学院国家科学图书馆馆长张晓林首次提出学科化服务模式[2]。2006年,中国科学院国家科学图书馆推出了《学科化信息服务方案》[3]。在学科服务实践的推动下,我国研究学科服务的文献逐年倍增。笔者对我国学科服务的研究论文做以统计与分析,旨在剖析学科服务研究的热点、现状,把握学科服务研究的趋势,推进我国图书馆服务的发展。在我国图书情报界,学科服务与学科化服务的内涵实质基本一致,故本文将其统称为学科服务。

2 研究方法与论文收集

文献计量是进行文献定量研究的重要手段,能够科学、准确又直观形象地反映相关领域的研究水平[4]。中国知网(CNKI)是我国最全的知识资源全文数据库集群,具有完备的知识体系和规范的知识管理功能,是开展计量分析的最佳数据源。笔者利用CNKI的中国学术期刊网,以题名为检索项,对“学科服务”和“学科化服务”进行了精确的查询,共检索到260篇论文,剔除无关的6篇论文,最后共计获得254篇论文。笔者对这些文献进行分组排序研究,以期保证计量统计分析的客观、清晰。

3 我国学科服务研究的现状

本文尝试从论文发表数量与时间分布、论文作者特征、作者机构及地域特征、论文发表刊物特征、论文研究主题分布5个层面揭示我国学科服务研究的现状。

3.1 论文发表数量与时间分布

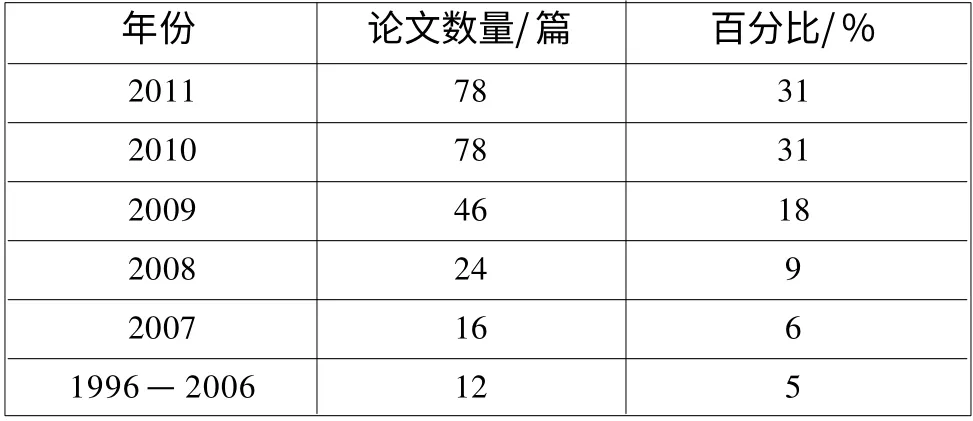

以“发表年度”进行文献分组浏览,可得出论文发表的数量及时间分布情况(见表1)。通过表1可以看出学科服务研究发展的时间特征。1996—2006年的11年间,此类论文极少,共有12篇,占全部论文的5%,论文着重于重点学科服务研究,仅2006年有3篇论文对学科服务理论进行了探讨。该阶段属于学科服务的概念引入阶段。2007—2009年的3年间,论文数量增至86篇,占全部论文的33%,论文偏重于学科服务的服务模式探讨、实践介绍、服务规划制定实施等方面的研究。该阶段属于学科服务在图书情报界的快速发展阶段。2009年开始,学科服务引入Web2.0技术。2010年发表的该主题论文有78篇,占全部论文的31%,该主题的研究得到井喷式扩张。从此可以看出,学科服务工作在图书情报界获得了一定的关注和认同,得到了较多的探讨与实践。此外,在发表的论文中也可看出,利用Web2.0技术开展学科服务成为讨论热点。2011年与2010年发表的该主题论文的数量持平,地方高校探讨开展学科服务工作的论文大量出现,并且学科服务平台建设成为重要议题,学科服务理论研究的热潮方兴未艾。

表1 1996—2011年发表论文数量分布

3.2 论文著者特征

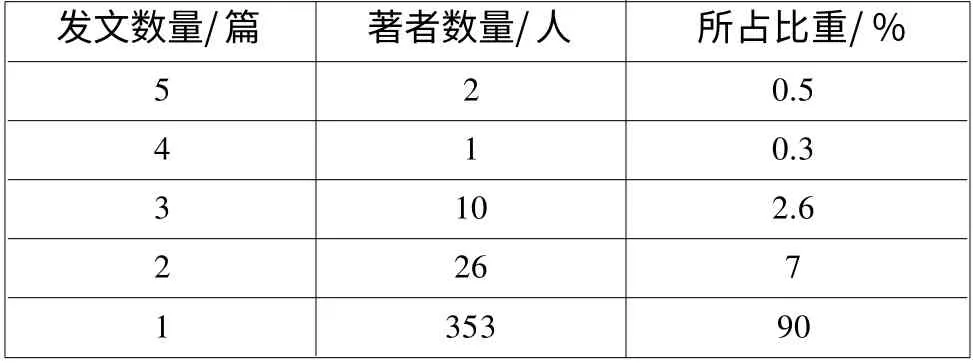

通过“文献著者”分组浏览,可得出发表相关论文数量的分布情况(见表2)。254篇关于学科服务研究的论文共有著者392人(包括合著者),平均1.5人1篇论文,合著现象较多。发文量在两篇以上的著者仅有39人,达到3篇以上的仅有13人,5篇以上为2人。由表2可知,我国已形成一支学科服务研究的队伍,并且学科服务研究已受到较多学者的关注,但从整体上看,著者群比较分散。可见,研究学科服务的学者队伍还有待扩大,研究的深度还有待提高。

表2 作者发表相关论文的数量特征

3.3 文献单位和地区分布

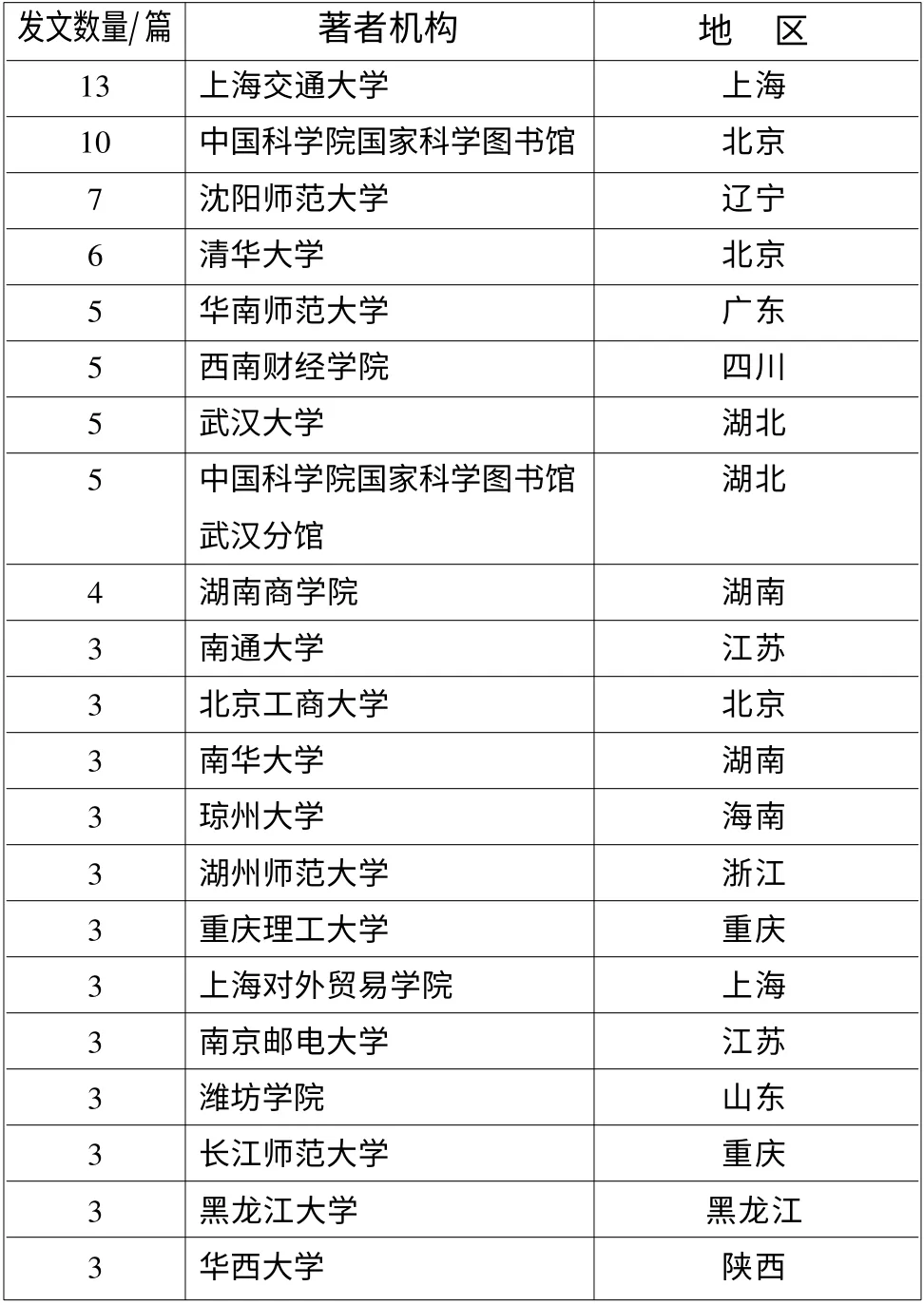

通过“著者单位”分组浏览,可得出著者机构分组排序情况(见表3)。表3列出了发文数量达到3篇及以上的著者所在的机构,从中可看出,论文著者主要分布于高校图书馆和中国科学院国家科学图书馆。这说明高校图书馆和中国科学院国家科学图书馆是目前开展学科服务实践和研究的主力。通过浏览不同机构发表的论文可以看出,发表5篇及以上论文的著者所在的机构都深入开展了学科服务实践,研究他们的实践案例可以了解目前学科服务开展的具体情况。例如,上海交通大学图书馆于2008年推出了IC2学科服务模式,并开展多分馆联合服务[5],2009年推出了科研团队信息专员网络[6],2010年引进Libguides,建设了虚拟社区学科服务平台[7]。中国科学院国家科学图书馆于2006年制定并实施了学科服务规划,吸收国内外成功经验并不断创新,经过几年的实践与探索,构建了学科服务产品知识体系[8]。从地域上看,较深入开展学科服务实践的机构多分布在北京、上海、武汉、广东等地区,而全国各省都有著者撰写此主题论文。这说明学科服务理念经由经济发达地区的高校和研究所图书馆领风气之先,进而引起了全国范围内图书馆的普遍重视。

表3 发文量达到3篇及以上的著者机构及其所在地区

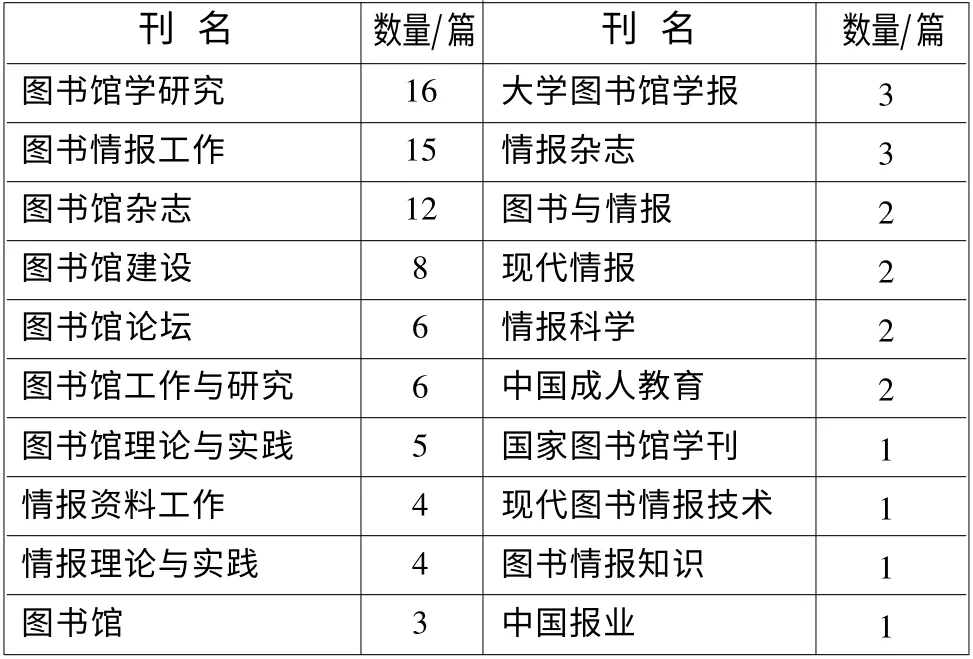

3.4 期刊发文数量分布

通过“期刊名称”分组浏览,可编制出各期刊发文数量排序表(见表4)。表4列出了发文数量在3篇及以上的期刊,以便于我们了解学科服务研究领域的核心期刊。此主题绝大部分论文发表在图书情报学专业期刊上,少量论文刊载在其他期刊上,这说明图书情报界对学科服务非常重视。

表4 期刊载文量分布表

输入检索控制条件“核心期刊”,在检索结果中进行二次检索,再以期刊名称对检索结果集排序,可得出核心期刊的载文量统计排序(见表5)。在图书情报学核心期刊中此主题论文共95篇,经计算得出,核心期刊发表此类论文的数量占总论文数量的37%,说明核心期刊对学科服务研究的关注度较高。然而不同刊物发文的数量差异较大,也说明学科服务在图书情报界的认同度还有待提高。

表5 核心期刊载文量分布表

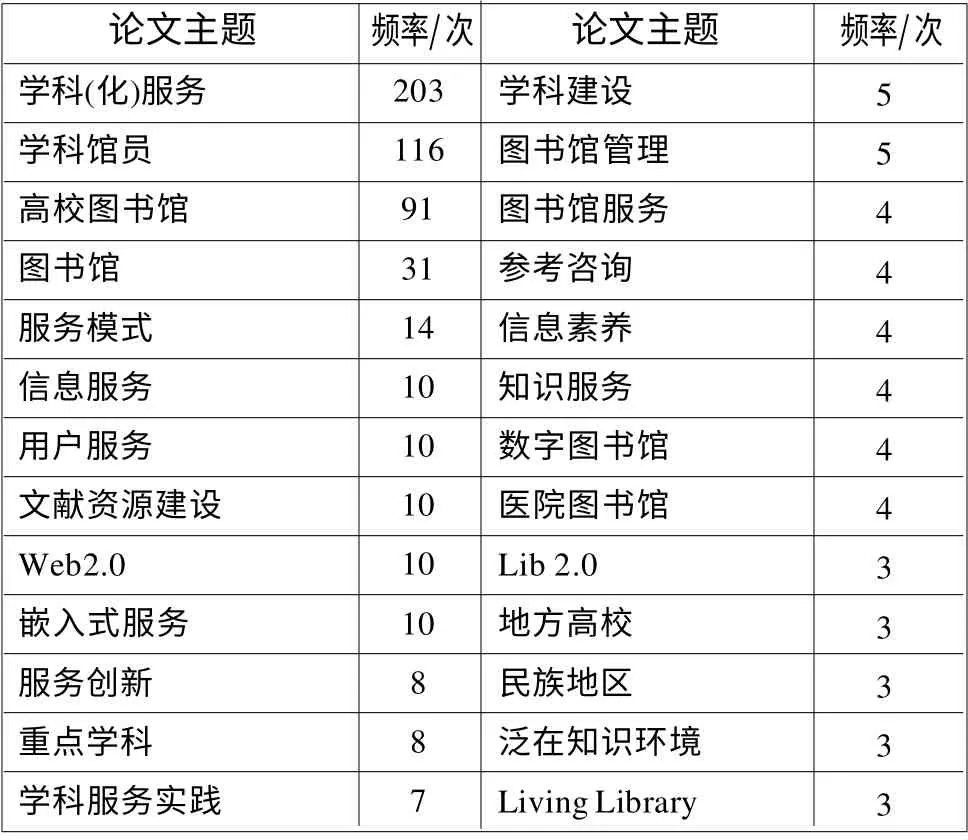

4 我国学科服务研究热点

研究热点在很大程度上能够反映一个学科当前的研究水平。在对学科服务研究统计描述的基础上进行深层次的内容挖掘与分析,找出其中的研究热点,有助于我们更好地把握学科服务研究。利用中文关键词进行检索并对检索结果进行分组,可得出以关键词出现频率排序的检索结果集。由于关键词的选取具有随意性,笔者将同义关键词、近义关键词、同类别关键词做了整合。表6列出了出现频率在3次及以上的文献关键词。通过对文献的挖掘与分析,笔者总结了当前学科服务研究的主要热点。

4.1 学科服务的实践探索

许多论文是基于本机构开展学科服务的实践工作,介绍并进一步探讨了学科服务工作。例如,中国科学院国家科学图书馆、上海交通大学图书馆、清华大学图书馆等机构开展的学科服务工作及研究,不但具有实践上的先导作用,而且在理论创新方面也具有很强的标杆引领意义,有力地带动了我国学科服务的理论研究和实践探索。近两年来,地方院校图书馆、专业图书馆也相继开展了学科服务尝试,并发表了相当数量的相关论文。

表6 论文关键词分布表

4.2 学科服务模式的探讨及比较研究

许多论文在分析各种学科服务模式的基础上,探讨了各种学科服务模式的特点、存在的问题,提出了科学的学科服务设想,包括:设立学科馆员、建设学科分馆、打造学科共享空间、开展嵌入式服务、搭建学科服务网络平台等;针对本类型机构图书馆(如高校图书馆、科研机构图书馆、公共图书馆)的学科服务模式开展的学科服务模式的探讨;针对不同类型读者开展学科服务的探讨,如针对教师、学生等不同对象的学科服务研究。

4.3 学科馆员工作研究

在我国图书馆界,学科馆员研究与实践已经有十几年的历史。学科馆员是学科服务的载体。从学科服务的角度重新审视学科馆员制度,创新学科馆员服务,建设学科馆员队伍是学科服务研究的重点之一。该主题的论文主要集中在学科馆员的创新服务方式,如嵌入式服务[9]、双伙伴计划[10]、互动合作服务[11]等。学科馆员制度建设包括岗位职责制定、角色定位、队伍建设及绩效评价等。

4.4 基于网络的学科服务模式研究

由于用户环境的数字化和网络化,网络成为开展学科服务最重要的渠道,如基于网络学科导航、学科知识库、虚拟咨询等方式开展学科服务。近几年,利用Web2.0技术(Blog、RSS、Wiki、Ajax等)的学科服务创新应用、利用第三方数据库(如CNKI)打造学科服务平台、利用虚拟科研环境提供学科服务等方面的研究成为热点,学科知识服务平台设计的论文逐年增多。

5 学科服务研究趋势

5.1 深入实践,提高理论研究高度。

目前,已发表的学科服务方面的论文主要侧重于学科服务实践、学科服务创新模式、现有技术在学科服务上的应用等方面的研究,属于微观的应用性研究。对于学科服务理念对图书馆整体工作模式、管理模式等方面影响的研究较为缺乏,并且缺少行业指导性研究及图书馆学科服务体系的研究,从总体上看,需要提高此类论文的理论高度。

5.2 加强学科服务绩效评估研究

调查结果显示,我国学科服务理论与实践发展至今,还没有针对服务效果评估方面的研究。绩效评估是了解一项工作获得认可度与满意度的重要手段。学科服务只有真正被广大读者用户认可、实现其功效才能可持续发展。因此,在已经开展学科服务的高校和科研机构图书馆开展服务绩效评估研究工作是非常必要的。

6 结 语

通过对该主题论文的计量分析与内容挖掘可以清晰看出我国学科服务研究的现状、热点和趋势:首先,该主题期刊论文的数量逐年增多,学术界对学科服务研究的重视程度不断增加,但地区差异较大;其次,研究者多具备图书情报学专业背景,论文主要发表在图书情报学专业期刊上,研究水平和质量较高;第三,研究热点主要集中于实践探索、学科服务模式探讨、学科馆员制度制订、学科服务平台建设方面;第四,目前的研究以基础性研究为主,缺乏行业性、指导性研究,特别需要加强对学科服务工作的绩效评估研究。第五,从长远上看,学科服务对图书情报界的影响深远,我们应该紧紧抓住学科服务这一创新点和突破口,开创图书情报工作的新局面。

[1]韩丽风,徐 璐.高校图书馆面向学科服务中的关键问题探索[J].图书馆杂志,2010(12):45-48.

[2]张晓林.构建数字化知识化的信息服务模式[J].津图学刊,2003(6):13-16,80.

[3]吕俊生. 从“学科馆员”到“学科化服务”[J]. 图书馆论坛, 2011(10):132-134, 103.

[4]陈文爱,杨 璐,赵瑞刚.专题文献的计量学研究方法[J].情报资料工作,2007(4):33-34.

[5]姜静华.学科服务推进之路:从上海交通大学图书馆多分馆联合服务说起[J].图书馆,2010(5):28-29.

[6]黄琴玲,郭 晶,刘卓燕.IC2学科服务模式下的图书馆员成长途径探析[J].科技情报开发与经济,2011(28):21-22.

[7]兰小媛,潘 卫.虚拟社区:高校图书馆开展学科服务的新阵地[J].图书馆建设,2010(9):72-79.

[8]刘志刚,江 洪,钟永恒,等.图书馆学科化服务产品知识体系[J].图书馆建设,2011(12):68-72.

[9]何建芳.关于图书馆学科化服务:“嵌入式馆员”服务模式的思考[J].图书馆理论与实践,2010(11):4-6.

[10]邬宁芬,陈 欣.高校图书馆学科服务之“双伙伴”计划的探索与实践[J].图书情报工作,2011(9):93-96,113.

[11]范爱红,邵 敏.学科服务互动合作的理论探析与实践进展[J].图书馆杂志,2010(4):40-42.