接受美学对网络阅读的启示

2012-12-23张家武滁州学院图书馆安徽滁州239000

杨 沉 张家武(滁州学院图书馆 安徽 滁州 239000)

网络阅读时代,网络文本与阅读者都发生了迥异于纸媒阅读时代的结构性变化。网络在给大众带来阅读自由的同时,也带来了诸多问题。信息焦虑、网络阅读娱乐化与浅表化倾向等网络阅读的病候表征,把网络阅读推上了舆论的浪尖,使网络文本和读者主体性构建成为阅读文化关注的焦点。对于如何认识网络阅读,接受美学理论为我们提供了一个崭新的视角,也为网络阅读的构建提供了一些有益的启示。

1 接受美学理论概述

接受美学肇始于20世纪60年代德国的康斯坦茨大学,其代表人物是素有接受美学“双璧”之称的汉斯·罗伯特·姚斯和沃尔夫冈·伊瑟尔。接受美学创立之前,作家与文本占据着文学研究的核心地位,是文学研究的主要对象,读者这个文学和阅读构成的重要维度被严重忽略。姚斯扭转了这种研究范式,第一次从本体论的高度提出了读者与阅读接受问题,建立了以读者为中心的研究范式,强调读者在阅读接受与作品传播中的核心地位、决定作用。接受美学有两大研究方向[1]47:一是以姚斯为代表的“接受研究”,着重于读者研究,强调读者在阅读活动中的决定性因素,关注读者的期待视野和审美经验;一是以伊瑟尔为代表的“效应研究”,着重于文本研究,关注文本的空白点和召唤结构,强调读者与文本的“交流”和“对话”。

1.1 接受美学的读者理论

接受美学的读者理论侧重于两个方面的研究,即阅读接受和传播过程中读者的中心地位;期待视野对读者接受和文本传播效果的影响。

1.1.1 读者在接受过程中的中心地位

读者在接受过程中的中心地位主要体现在3个层面:①读者是文学和阅读的主体,是作品接受之维的历史构成,作品通过读者影响世界。姚斯认为:“在这个作者、作品和大众的三角关系中,大众并不是被动的部分……相反,它自身就是历史的一个能动构成。一部文学作品只有通过读者的传递过程,作品才进入一种连续性变化的经验视野。”[2]②作品产生于“文本与读者的相会”的中途。文本只提供了成为作品的潜在要素,变成作品尚需读者创造性地阅读。作品即诞生于读者与文本的“交流”和“对话”之中。③阅读信息接受是一个主客体之间信息交流和持续建构过程。接受美学认为,读者、文本、作者之间是双向循环式的交流模式,即伊瑟尔概括的“文学意义的实现既非完全在于本文,亦非完全在于读者的主观性,而在于双向交互作用的动态建构。”[1]59

1.1.2 期待视野

期待视野是姚斯基本理论中的核心概念,是指“文学接受活动中,读者原先各种经验、趣味、素养、理想等综合形成的对文学作品的欣赏要求、水准和眼光,在具体阅读中表现为一种潜在的审美期待”[3]。期待视野存在于读者的意识与潜意识之中,制约并影响读者认知/审美心理结构的形成,决定读者间审美与阐释的主体性差异。这种差异可以通过“视野融合”获得提升。当读者面对与自身期待视野有适度距离的新作品时,原期待视野在新的阅读经验中被打破,视野融合并构建起新的期待视野。在期待视野的破与立中,读者的认知和审美心理结构不断获得更新和提升,主体意识也逐步获得强化与提高。

1.2 接受美学的文本理论

伊瑟尔认为,尚未与读者发生“交流”、“对话”的文本具有“未定性”,存在着大量“空白点”,它们构成“文本的召唤结构”[1]43,能够激发读者的期待视野并引导读者根据自己的想象将文本“具体化”。读者与文本的对话与交流就发生在“空白点”,这正是读者在审美阅读活动中可以充分发挥主观能动性与创造性的地方。文本的意义在读者的个性化解读中不断生成,因此文本意义的可能性是无限的。在期待视野和文本召唤结构的共同作用下,读者寻找作品的意义,获得新的审美经验。新的审美经验拓展了读者原有的阅读视域,使读者的期待视野发生了变化。这样,读者不仅激活了作品,也激活了自身。旧的读者消隐,新的读者诞生。读者自身的分解,使现实读者向由作者有意或无意预设于文本结构中的“隐含的读者”(也即作者心目中自己文本的理想的读者)更进了一步。

2 接受美学与网络阅读的内在关联

接受美学与网络阅读有何内在关联?接受美学何以能作为网络阅读构建的理论资源?这是本文展开论述之前必须解决的问题。在笔者看来,二者的内在关联主要体现在4个方面:(1)网络阅读是阅读的一种模式。接受美学又称读者美学,其突出的成就在于开创性地构建了读者在阅读接受和文学史中的历史地位。接受美学有着阅读理论的合理内核。(2)当前网络阅读中存在着一些标签式误读,诸如网络等同于信息媒介,发生的上网行为都是网络阅读,网络阅读是无思想、无深度的阅读……如此种种,易造成读者先入为主的错误认知,形成不合理的网络阅读“期待视野”。此种偏见会诱发读者以浅表化方式进行网络阅读,导致浅阅读的大量出现,不利于网络阅读的发展。(3)在网络阅读中大量阅读者存在主体性不足的缺陷,而接受美学立身之本正是对读者主体地位和读者主体性的强调,其丰富的相关理论资源可资借鉴。(4)网络阅读文本和网络读者均发生了结构性的变化,这为建设性利用接受美学相关理论提供了契机。由此而言,接受美学与网络阅读之间有着密切的内在关联,接受美学可以而且能够为网络阅读构建提供理论指导。

3 网络阅读时代阅读文本与读者的结构性变化

3.1 网络阅读文本的结构性变化

阅读信息媒介的变化引发了网络文本的结构性变化,超文本替代了线性文本,并且文本的形式和内涵都发生了改变。

3.1.1 文本形式的变化

首先,信息组织与结构发生了变化。纸质文本以线性方式组织,以页码为顺序标志,按照因果逻辑排列组装,是一个以目录、章节、页码、书个子[4]等元素构成的独立、自足的静态结构,文本间彼此无联系。网络超文本的出现大大突破了线性阅读的传统。“超文本是一种以非线性为特征的数据系统。所谓‘非线性’指的则是非顺序地访问信息的方法。构成超文本的基本单位是节点。节点可以包含文本、图表、音频、视频、动画和图像等。它们通过广泛的链接建立相互联系”[5]。其次,阅读对象发生了变化。纸媒阅读对象主要是抽象的文字,网络阅读的对象则更加多元化,不仅有文字,还有图片、音频、视频、影像等。再者,文本的呈现与传播方式发生了改变。就文本自身来说,传统纸质文本以二维、平面的形态呈现,网络超文本则通过超链接将各类格式的信息节点及图像、声音、动画、视频等多媒体文件立体化地呈现给读者。在传播过程中,纸质文本采取“推”的线性传播方式,文本、作者和读者之间是单向传播。超文本则采取了“拉”或者“推拉”结合的交互式、多线性传播方式,使文本与读者、读者与读者、读者与作者形成双向的循环式的交流关系。

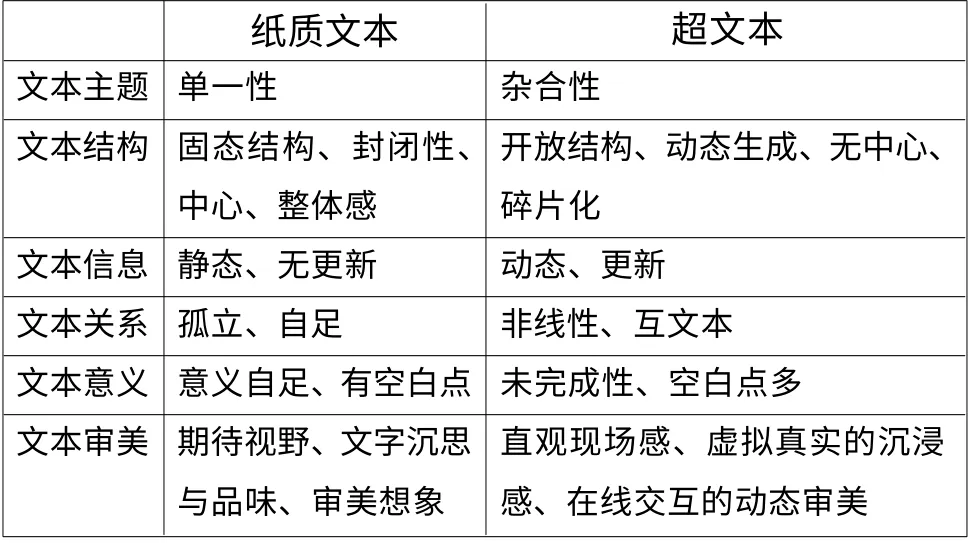

3.1.2 文本内涵的结构性变化

超文本中的节点以文本形式呈现,它有着完全不同于线性文本的特点[6](见表1)。

表1 文本内涵的结构性变化

相较于纸媒相对孤立的线性文本,超文本是一种动态、开放的网状结构,“网络节点处在多维面的交叉点上,向多重时空辐射和伸展,提供了无限大的结构空白和读者参与创造的浩瀚空间。它有着众多的交互式开放节点,可以伸向任何其他地方的相关文本”[7]。超文本的出现不仅是技术进步的问题,亦蕴含了内在观念的演变。它不仅具有去中心、去权威、多元化的后现代特质,也为凸显读者主体性提供了大量的结构性空白。文本如何阅读?意义怎样链接?主动权完全掌握在读者的手里,使读者的主体性上升到历史的最大值。

3.2 读者的结构性变化

“在将超文本与阅读联系起来时,我们有必要区分两个相关的概念:一是对于超文本的阅读,二是以超文本的方式来进行阅读”[8]。前者强调的是阅读对象,后者强调的是阅读方式。一般来说,纸质文本多采用线性阅读的方式,即按照文本内部逻辑与页码标注顺序通读。而超文本则因其非线性、无页码、无固定顺序的特性,大多采取跳跃式的非线性阅读方式。但亦可反其道行之。超文本采取线性阅读方式,线性文本也可以“一边跳来跳去地读,一边查找手边的辞典、对照其他文本,试图找到文本之间的联系。有人认为,这一意义上的阅读(即以超文本的方式进行阅读)便是‘超阅读’,它适用于一切文本(包括成套的文本)”[8]。此种区分揭示出阅读过程中人所固有的受动性与能动性,也即读者主体性的有无。

3.2.1 读者期待视野的变化

当下,大众对于网络阅读的认知尚不全面。一提到网络阅读,就将之与“浅阅读”捆绑在一起。超阅读则被贴上了“冲浪”、“巡航”的标签。这些不加区分的捆绑会对网络阅读人群尤其是青少年产生不良影响,导致网络知识缺乏的青少年产生错误的网络信仰,形成特定的网络阅读认知模式。在此种期待视野的引导下,读者对于网络阅读内容大多会以超文本的方式阅读。因为在这些受众的思维定势中,网络阅读已成为漫游、闲逛的代名词,不需要聚精会神、深入研读,故而,在多数情况下,网络阅读心理层次明显低于纸质文本阅读。

3.2.2 阅读信仰的变化

阅读在人们的心中曾占据着神圣的地位,如“书中自有颜如玉”、“万般皆下品,唯有读书高”等诗句都是写照。时下新媒体为阅读提供了技术支撑,但同时我们亦注意到,阅读品质正在下滑。消费主义思潮的盛行,文化产品工业化生产、商业化的运作模式,把阅读从曾经的神坛上拉下,变成人人皆可以消费把玩的商品。从曾经的敬畏到如今的消费,阅读主体的消失致使阅读信仰塌陷。“商品可以被消耗消费,文化、精神甚至人类的终极价值却不应被消费。因此,在各种阅读载体呈现在我们面前的时候,我们格外需要阅读者作为主体的觉醒和信仰的重构”[9]。

4 接受美学视域下的网络阅读建设

4.1 网络阅读文本的构建

网络文本是非线性结构,其非线性特征提供了许多的节点和链接,这些节点及其链接处形成了大量的文本结构空白,构成文本的召唤结构。超文本的构建应着眼于以下3点:

4.1.1 构建适宜的超文本结构模型

超文本灵活的结构与链接要求读者在阅读之时进行大量的信息建构与整合,这对读者的已有知识提出了要求。Amadieu 等人从超文本的层次结构(组织链接)或网络结构(关系链接)中调查了已有知识在学习中的影响[10]。结果表明,已有知识少的学习者受益于层次结构学习,而已有知识丰富的学习者受益于网络结构学习。这种对某种结构类型接受的差异性让我们认识到,面对接受能力不同、价值观不同的读者,应对其期待视野和阅读需求进行研究,选择并建构适宜的文本结构模式,契合其阅读需要。

4.1.2 合理设置文本“空白点”

文本空白点的设置存在两种情况:一是空白点太少,造成文本视野满足不了读者期待视野,使阅读变成一种对过去知识的重复,读者期待视野无法获得提升;二是空白点过多,造成文本视野与读者期待视野差距过大,导致阅读困难。适量的空白则能吸引读者,激发其阅读兴趣,因此,信息节点的设置及其链接就显得尤为关键。笔者认为可从3个方面处理:①设置合理信息节点数量,加强连续节点之间内容的关联性,将读者认知负荷降到最小。②链接数量要适当。合理链接能够实现最大化的知识获取,反之,则易造成链接节点过度或联系不紧密而需要推理,这消耗了额外的认知能量,增加了认知负荷。因此,链接设置要简明易懂,数量也要适当[11]。③标记符号多元化。链接是通过一定的标记符号表明信息节点之间的关系。链接标记提示读者期待何类信息并可以减少由链接引起的决策负荷。各类链接标记(如图标、方向、位置等)的综合运用,有利于不同层次的读者选择相应的标记符号以提高理解效率。

4.1.3 文本经典化

姚斯认为,经典文学不同于通俗文学[2]。经典文学在一次次的解读中能够不断地扩大读者视野,而通俗文学的视野则是不变的。如果读者在阅读中未对文本中的“空白点”进行“完形”,读者在阅读过程中的主体地位就得不到凸显,读者的主观能动性就得不到充分发挥,也就无法充分实现文本的意义并对文本进行审美欣赏。因此,无论是从作品的传播效果还是作品对读者的塑造来说,主流网络文本都应该走经典化的构建路径。

4.2 网络阅读者的建设

网络超文本非线性、开放、动态与交互的结构特性决定其具有意义和结构的未完成性,这给读者留下了大量的创造空间,不单对读者的主体意识、期待视野提出了要求,也对读者的信息素养提出了要求。

4.2.1 唤醒并强化读者主体意识

造成网络阅读浅表化的决定因素在于读者主体意识的衰弱乃至消失。唤醒并强化读者主体意识,调动读者在阅读中的主体能动性,已成为网络阅读必须解决的关键问题。笔者认为可从3个方面着手:①提高鉴别能力,与经典同行。当下网络信息乃至图书出版均存在着良莠不齐、泥沙俱下的现象,需要读者学会鉴别、选择,建立起自身的阅读品味,从善如流,与经典同行。②独立抉择自己的阅读取向。在多元选择的今天,每个人都可以从自身的期待视野出发,对自己的阅读方式进行抉择,这体现了人在阅读时的能动性。作为具有主体意识的阅读者,应当掌握各种阅读载体所对应的阅读方式和阅读风格,选择适合自己的阅读方式。③将阅读与自我生命体认结合。阅读是人类用心灵觉照世界的方式,读者只有找到适合自己的阅读方式并确立个人的阅读价值,才能将知识与自我身心融合,培养性情、启迪思想,获得生命的安顿。

4.2.2 提升读者期待视野

读者期待视野的构建应着重于两个方面。一是文化素养建设,其核心是价值观的建设。读还是不读?深读还是浅读?消遣还是求知?均由读者的文化素养和价值观决定。超文本对读者的选择、综合、归纳、提炼能力提出了更高的要求。读者已有知识的储备量会在较大程度上影响阅读接受过程和结果。故此,读者的社会、历史等文化修养和人文素养的建设就显得尤为重要。二是心理能力的培养。超文本所提供的海量信息及非线性阅读方式对读者的心理能力提出了新的要求。读者需要有足够的自我控制力、专注力、坚定的执行能力,方能使个体在阅读中不致迷失自我。阅读的基本知识与技能等可以在短期内通过学习获得,心理能力的持有却非一日之功,需长久练习。

4.2.3 提高读者信息素养

网络阅读模式是信息需求模式、信息搜索模式、信息使用及信息反馈传播模式的集合体[12],它不但要求读者具备线性阅读的知识和技能,亦要求读者熟悉掌握各种计算机知识、导航知识、超文本链接知识,同时能熟练地运用网络媒介,制订恰当的信息搜索策略,筛选出自己所需信息,并能对这些信息进行建构和整合,使之融入自己的知识体系之中,为自己所用。

5 结 语

网络媒介对人类的思维、行为方式产生了诸多影响,阅读者应该充分发挥自身的主观能动性,把读者主体地位真正落实到阅读中去,共同构建网络阅读的明天。目前,网络阅读正处在生长发展的途中,具有极强的可塑性,它的未来需要阅读者来塑造。

[1]金元浦.接受反应文论[M].济南:山东教育出版社,1998.

[2]姚 斯. 接受美学与接受理论[M].周 宁,金元浦,译.沈阳:辽宁出版社,1987:24.

[3]张玉能.西方文论思潮[M].武汉:武汉出版社,1999:412.

[4]张西安. 书为何越来越“难读”:对时下“书个子”等的感受与感想[J]. 出版发行研究, 2007(4):25-27.

[5]黄鸣奋.超文本诗学[M].厦门:厦门大学出版社,2002:13.

[6]周 涛.论媒介汇聚语境中的网络超文本的媒质特征[J].浙江工艺美术,2009(12):87-90.

[7]刘忠华.试论网络阅读的特点[J].零陵师范高等专科学校学报,2002(2):72-74.

[8]黄鸣奋.超阅读:数码时代的文本变革[J].厦门大学学报: 社会科学版,2001(1):139-145.

[9]刘伟见.重构阅读信仰[N].人民日报,2010-04-30(19).

[10]Amadieu F, Tricot A, Mariné C. Prior Knowledge in Learning from a Non-Linear Electronic Document: Disorientation and Coherence of the Reading Sequences[J]. Computers in Human Behavior, 2009(25):381-388.

[11]张水云. 超文本阅读中信息整合研究[J] .电化教育研究,2009(4):73-76.

[12]时少华, 何明升.网络阅读一般模式的构建[J].哈尔滨工业大学学报:社会科学版,2003(4):52-57.