我国八大城市食品安全公众认知度调查报告

2012-12-21中国八大城市食品安全公众认知度调查课题组

2012年5月,《中国八大城市食品安全公众认知度调查报告》在上海发布。该调查报告以公众的感受来评价我国目前食品安全的状况,为完善食品安全监管公共政策、促进行业自律、保障公众健康提供参考。调查内容包括五个方面:公众对食品安全现状的总体认知、公众对食品安全的具体认知、公众对食品企业产品安全性的判断、公众对食品安全信息客观性的评价以及公众对食品安全监管工作的基本评价与建议。

一、调查方法和样本处理

为确保调查样本的代表性,课题组采用了分层随机抽样的调查方法。抽样方式如下:

按居民住宅区的类型选择,选择不同层次的居民小区进行问卷调查。居民小区的选择参考当地商品房的价格;按年龄结构确定调查对象的比例,以各个城市统计部门的年龄结构的统计比例确定调查对象的年龄结构比例。如沈阳市的人口结构为青年人占29.29%,中年人占51.94%,老年人占18.77%,我们基本按这个比例选择调查对象。

本次问卷调查共发出问卷4 400份,其中北京、上海、广州三个城市各650份,成都和武汉各550份,沈阳、郑州和兰州各450份。收回问卷4 000份。为确保数据处理的准确性,采取多次处理、多次复核的程序,采用EM(Expectation-Maximization)算法,将多选和漏选的1~20题和基本信息题项作为缺失值,采用SPSS13.0和LISREL8.80软件进行处理,获得有效样本量为3 829份。具体样本分布情况如图1~图6:

图1 城市分布

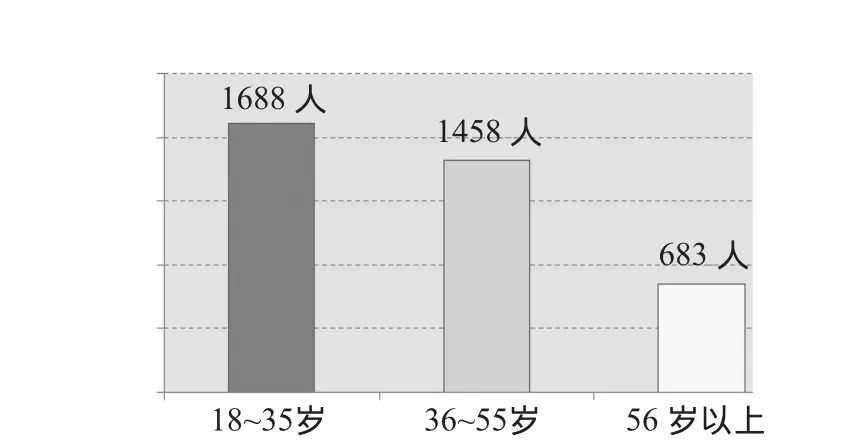

图2 年龄分布

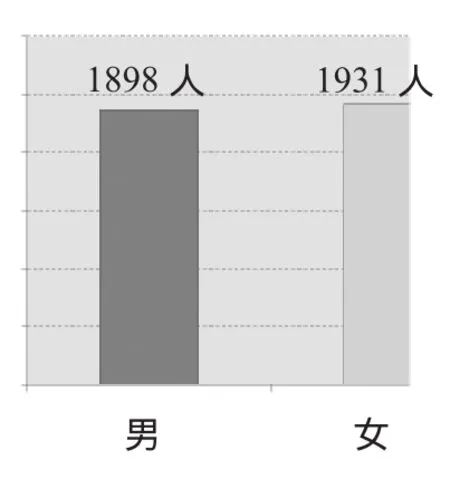

图3 性别分布

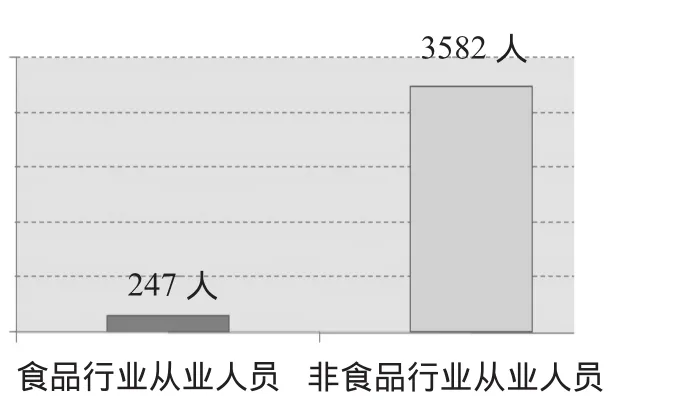

图4 职业分布

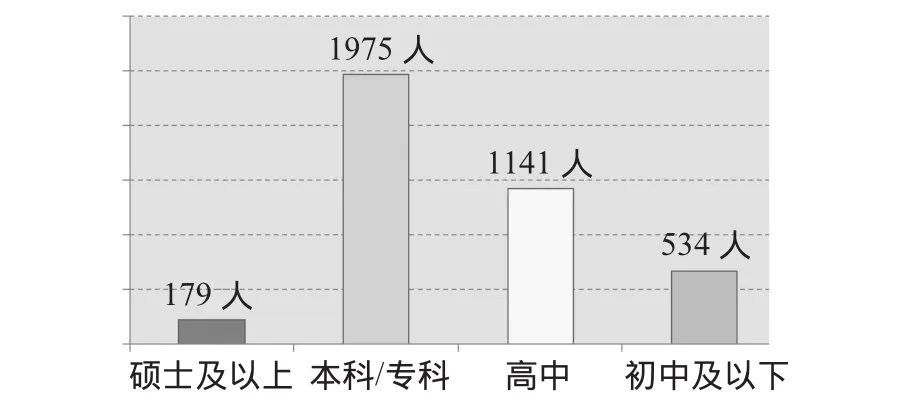

图5 学历分布

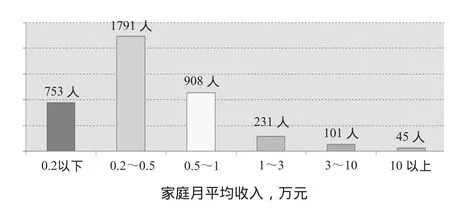

图6 家庭月平均收入分布图

二、调查分析

1.公众对食品安全现状的总体认知

公众对食品安全总体状况的认知,是制订食品安全公共政策的重要参考。调查数据显示,公众对我国食品安全现状的总体判断持不乐观态度。有45.60%的公众认为食品总体状况是“不太安全”的,另有27.76%的公众认为“很不安全”,仅有20.79%的公众认为“安全”或者“比较安全”。频发的食品安全问题/事件在一定程度上影响着公众对食品安全的信心。食品安全问题/事件所造成的影响往往存在时间上的延续性,从而直接影响公众对当前食品安全总体状况的判断。

公众对本地区食品安全的关注度较高,其中“很关注”和“比较关注”占到了全部被调查公众的64.82%,另有29.02%的公众“偶尔关注”食品安全,而“不关注”食品安全的公众比例只占3.89%,这也反映了公众对食品安全状况的忧虑和关切。当然,公众对本地区食品安全总体趋势的判断呈向好态势,尽管总体比例不高,但仍有33.17%的公众认为与前几年相比,本地区的食品安全状况有“明显好转”或者“有所好转”,此比例高出认为趋势“有所恶化”的公众15.91个百分点。这在一定程度上说明食品安全公共治理的成效开始获得公众的知晓、认同和理解。另外,食品行业从业人员对本地区食品安全总体趋势选择“明显好转”和“有所好转”的比例高于非食品行业人员。

调查数据还显示,即使本地区并没有发生媒体所报道的“瘦肉精”、“染色馒头”等事件,但是仍有78.45%的公众认为,本地区存在或者可能存在“瘦肉精”、“染色馒头”等重大食品安全的类似问题。认为本地区“不存在”、“可能不存在”或者“说不清”是否存在重大食品安全事件的公众仅占被调查人数的21.55%。公众担心、甚至确信本地区有类似的重大食品安全问题,说明重大食品安全事件发生后,其消极影响会逐步向事件发生地以外的地区蔓延,对公众的食品安全信心造成打击。

2.公众对食品安全的具体认知

公众对食品安全的具体认知水平关乎其抵制不安全食品的能力。公众食品安全的具体认知水平越高,其遭受不安全食品侵害的概率就越低。公众食品安全的认知能力,往往可以从食品知识、消费习惯、消费心理、消费行为等方面体现出来。调查公众对日常食品安全性的具体评价、公众对食品品牌的信任度比较等,可以更好地了解公众对食品安全问题的具体认知水平与能力。

调查数据显示,公众将肉及肉制品、乳及乳制品列为最不放心食品类别的前两位,分别为50.33%和26.17%。其他不放心的食品类别依次为水产及其制品(7.73%)、果蔬(6.87%)、粮食及其制品(6.45%)、蛋及蛋制品(2.45%)。公众将肉及肉制品、乳及乳制品视为日常最不放心的食品类别,这与饮食结构发生的变化和不断暴露出的肉及肉制品、乳及乳制品的质量安全问题有直接关联。作为大众食品的肉及肉制品、乳及乳制品,一旦发生安全问题,产生的危害结果严重、社会影响大,必须予以重视。

我们对公众购买食品时的安全性评价依据进行调查,发现公众将品牌、标签标识和购买场所做为选购食品时进行安全性判断的优先考虑因素,特别是品牌(38.50%)对公众的影响力最大,其次是标签标识(25.31%)和购买场所(23.01%)。公众对价格的关注度相对较低,即使是家庭收入较低的公众,在可承受的价格范围内,也将品牌、标签标识和购买场所作为判断食品安全性的重点考虑因素。这说明随着经济社会的发展,公众的食品消费已经将质量安全作为重要的考量因素。品牌、购买场所、标签标识在一定程度上是食品生产经营企业的“名片”。食品生产经营企业应强化品牌意识,自觉规范食品标签标识,努力提高食品的质量安全。政府也应该据此合理调整监管资源的投向,提高监管效能。

3.公众对食品企业产品安全性的判断

食品安全保障应从田头到餐桌,任何环节发生问题都会导致对公众的生命、健康的损害。我们通过对公众就食品安全隐患环节,即对种植养殖、生产加工、批发零售、餐饮和集体供餐、食品进口等各环节所存在的食品安全隐患的调查,有70.23%的公众认为生产加工是我国食品产业链中安全隐患最大的环节。这与被调查公众主要在城市以及近期暴露的典型食品安全事件的事发领域集中在生产加工环节有直接关联。保障食品安全在加强整个食品产业链的风险控制基础上,特别加强对关键环节的风险评估和控制,科学、合理配置食品产业链各环节的法律、技术和行政监管资源,确保监管取得实效。

与前些年相比,当前食品生产企业生产的食品是“更加安全、没什么变化、还是更不安全”了?调查数据显示公众对当前我国食品企业产品的安全态势判断不乐观。有42.10%的公众认为“更不安全”;仅有6.71%的公众对此持有乐观态度,认为更加安全;51.19%的公众认为变化不大或者说不清。公众对我国食品企业产品的安全态势判断与公众是否经历食品安全事件、企业的诚信度、以及公众期望相关联。如果公众不能及时、客观地获得重大食品安全事件发生的原因及可能后果的准确信息,势必放大公众的不乐观判断。政府应加强食品安全信息交流制度建设,让公众及时、准确、全面地了解相关信息,并加强企业的诚信建设和缺陷食品召回制度的建设,以提升公众对食品安全的信心。

4.公众对食品安全信息客观性的评价

我国《食品安全法》及其《实施条例》明确规定了食品安全信息的统一发布制度,其目的在于避免日常生活中遭遇或者可能遭遇食品安全风险时由于信息不对称、信息发布主体不一、信息发布渠道混乱而造成的公众恐慌。为此,我们从公众获取食品安全知识的主要途径、对不同渠道的食品安全信息的信任度评价等方面进行了调查。

报纸、杂志、电视、电台、亲友讲述、网络信息和社区宣传,哪个途径是公众获取食品安全知识和信息的主要渠道?调查数据显示,电视、电台是公众获取食品安全知识和信息的主要渠道,占53.30%;其次是报纸杂志和网络;从社区获取信息的比例最低,只有3.16%。尽管现代信息的传播渠道是多元的,但是传统媒体如电视、电台和报纸杂志仍是公众获取食品安全知识和信息的主要渠道。尽管社区作为公众生活的主要区域,但是公众通过社区获取相关信息的比例较低。政府应针对不同群体接受食品安全知识和信息的主要渠道不同这一特点,合理配置电台、电视、纸质媒体和网络以及社区的资源投入。

当政府、媒体、网络信息、专家言论、民间传言就同一食品安全事件存在不同评价时,公众更信任哪类信息?数据显示政府信息(31.89%)、媒体信息(24.58%)和专家言论(19.67%)分别占据前三位。对政府信息的信任度与年龄成正比,年龄越大对政府信息的信任度越高;而对网络信息的信任度与年龄和学历成反比,年龄越小、学历越高对网络信息的信任度越高。当下社会,由于问题视角和获取信息能力的不同,不同主体在同一问题的信息传递上存在差异是不可避免的客观现象。但为了防止错误的食品安全信息波及行业、企业、消费者等相关利益主体,政府有责任建立健康信息交流机制,更大限度地公开政府信息,提高食品安全信息的准确性、及时性、客观性。

5.公众对食品安全监管的基本评价与具体建议

食品安全监管的战略目标就是保证公众的健康,增强公众对食品安全的信心。近年来,我国对食品安全监管不论是体制还是日常执法都进行了大胆的改革与实践,取得了一定成绩,但也存在一些问题。为了进一步完善食品安全监管工作,有必要通过公众调查对我国食品安全监管现状做一基本评价,为完善食品安全监管提供依据。

首先,调查了公众对食品安全日常监督、检查力度的判断。调查数据显示公众对政府日常检查、监督力度判断不一,有31.28%的公众认为政府日常检查、监督力度很强或者一般,而有37.06%的公众认为政府的日常检查、监督力度很弱。由于职业的特殊性,食品行业从业人员往往更了解食品安全的执法过程,其对食品监管部门执法力度的近距离认识和感受导致其对监管部门日常监督、检查的力度判断相对较高。公众对食品安全程度高低的主观感受决定了对监管部门日常监督、检查力度的判断。在食品安全事件频发的背景下,公众将保障食品安全的希望寄托在政府身上,监管部门应着力探索如何提高监管的力度和效率。

其次,调查了公众对政府惩戒食品违法行为力度的判断。调查数据显示公众对政府惩戒食品违法行为力度的判断为较弱。选择“比较弱”和“很弱,亟待加强”两项之和达到66.21%,而认为很强的比例较低,仅占3.16%。不同城市、职业的公众对政府日常监管力度和手段评价有所差异。认为惩戒力度“很强”的比例相对较高的分别是北京、上海;食品从业人员对食品违法行为和当事人依法惩戒的力度评价高于非食品从业人员。公众对食品违法行为惩戒力度的评价总体认为需要进一步加强的调查结果,为完善食品安全立法,加大对违反食品安全行为的制裁力度提供了社会学基础。一些不良食品生产经营者“屡罚屡犯”,与违法成本低、处罚的力度不够有直接关系。加大追究食品违法行为法律责任的强度和食品违法行为的惩罚力度,增加违法者的违法成本,需要不断完善食品安全的法律责任制度。

再次,调查了公众对监管部门提供食品安全信息频次的判断。公众是否能够经常得到监管部门提供的食品消费知识和安全警示信息是提高公众食品安全自我防范的重要条件。调查数据显示不同城市公众对政府监管部门食品安全信息提供频次的判断略有差异,上海、北京的公众认为监管部门提供的食品安全信息频次相对较高,但总体比例仍偏低。虽然有65.87%的公众表示或多或少得到过监管部门提供的相关食品安全信息,但是仍有28.91%的公众表示从未得到食品消费知识和安全警示信息。

再次,调查了公众对政府处理食品安全投诉的满意度。调查数据显示公众对食品安全投诉处理的满意度判断总体呈向好趋势,但满意度不高。有51.19%的公众选择“非常满意”、“满意”、“基本满意”,略高于选择“不满意”与“非常不满意”。不同城市的公众对投诉处理的满意度评价存有一定差异。满意度相对较高的城市有北京、成都和兰州,满意度分别为57.6%、56.24%、54.83%。这一调查结果反映了既有因公众不知晓分段监管而造成的投诉“投错门”,也有部分监管部门相互推诿扯皮和“被动执法”的因素。“投错门”是因为公众不能准确了解我国食品安全分段监管体制下监管部门的职责划分;“被动执法”是因为有36.75%公众认为监管部门对食品安全投诉采取“推诿扯皮”,有17.24%的公众认为监管部门“久拖不决”,还有16.04%的公众认为监管部门“态度很差劲”。为改变这种状况,建议现阶段首先要明确各监管部门的职责,其次要尽快建立公众投诉首问责任制,实施案件内部转移机制,切实解决公众投诉无门的问题。今年3月份,全国首个统一的食品安全投诉举报平台——上海市食品安全投诉举报中心“12331”热线正式启动。

最后,调查了公众对加强食品安全工作的具体建议。我们设计了如下选题:①像惩罚酒驾一样,通过立法手段严厉惩治食品造假者;②完善监察制度,对失职的监管人员要依法严肃问责;③强化企业自律,加强食品企业的质量管理是关键;④让新闻媒体多发挥作用,多曝光食品企业的问题;⑤多给老百姓提供食品安全知识,提高自我防范能力;⑥其他建议(请填写),并允许多选。以本次调查的有效问卷为基数计算的各选项的百分比显示,有64.70%的公众建议对食品安全监管重点工作应集中在通过立法手段严厉惩治食品造假者,有43.70%的公众建议应完善监察制度、对失职的监管人员要依法严肃问责。也有24.20%的公众建议应强化食品企业的自律,加强质量管理。这反映了公众对当前食品安全违法承担的法律责任过低、对食品安全监管失职人员问责不到位的社会心理。公众的期待具有合理性。建议立法进一步加大对食品安全违法犯罪行为的惩治力度,完善民事责任中的惩罚性赔偿制度。同时,应严厉追究因徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守等行为导致重大食品安全事件发生的有责部门与人员的行政责任和司法责任。