为掌握提高抗震能力应开展防灾教育*

2012-12-18福和伸夫

福和伸夫

(日本名古屋大学大学院环境学研究科)

引言

防灾教育与其他教育科学不同,是具有在灾害中保护社会这一明确目的的教育科学,是一种以解决社会赋予它的有关课题为目的方向的解决问题型的教育。这种教育因学科界限条件的不同,答案也各异,课桌上的学习是有限的,正确的答案也不是唯一的,思考能力最为重要,在这方面与环境教育有相同之处,这就是它与现有的学科教育的一个极大区别。

肩负下一代的孩子们必须面对现代社会的地球环境和大规模灾害等综合课题。在现有的学科教育基础之上,有必要增加对解决问题型的环境教育和防灾教育的学习。在这些教育中,“生存能力”的教育非常重要。所谓“生存能力”,是在1996年日本中央教育审议会关于“展望21世纪我国应有的理想的教育方式”的咨询中,第一次答复中定义的用语,即在“激烈变化的社会”中谋生存的能力。在这个答复中是这样叙述的:“我们认为,今后的孩子们必须具有的是,无论社会怎样变化,都能够自己发现问题,自主学习,独立思考,做出自我判断,付诸行动,更好地解决问题的资质和能力,同时还要具有自律、与他人合作、关心他人和感恩的心等丰富的人性。毫无疑问,为了坚强地生活所需要的健康和体魄也是不可缺少的。我们将在激烈变化的未来社会中具有这种资质和能力称为‘生存能力’。均衡地大力培育这种能力是非常重要的。”

防灾教育如果定义为解决问题型的有目的方向的教育,日本现在面对在南海海沟可能发生可以称之为国难的特大地震的现实,就使这一课题目的非常明确了。以日本兵库县南部地震时期为界,人们认为西日本已进入地震活动期。针对今后还将继续发生的大地震,要减轻地震灾害,我们在抗震化防备上尽最大限度的努力是必要的。正像三年前原首相小泉倡导的地震防灾战略中提出的那样,要在今后的10年中使地震灾害减半,这样几乎所有的建筑物都要实现抗震化。为此,只有增强全民防灾意识,这时最期待的就是防灾教育,防灾教育的目的极为明确。

遗憾的是,现在的孩子们,在他们长大成人、生儿育女的时期,极有可能经历南海海沟特大地震和内陆直下型地震的连续发生。战后,日本没有经历过巨大地震灾害的相继发生,这时我们必须首先保持社会正常生活,防止社会混乱,进行城市复兴。但是,现在孩子们的生存能力比过去下降,与朋友在自然界玩耍的机会较少,过去日本人所具有的各种生活技能没继续传下去,全社会的“生存能力”也都变成一种完全依赖生命线和电气产品的不可靠的状态。

对作为当今社会支柱的孩子们的父母和老师这一代人来说,十分万幸,他们是在战后地震平静期长大的,没有经历战争和大的灾难,是在和平、富足的社会里长大的一代人,他们对目前社会会永远这样平安持续发展下去不抱任何怀疑。大概几乎所有的大人都没有注意到我们应对现代社会灾害的脆弱性。这代人如果要将面对灾害脆弱无力的现代社会改变成抗灾性强的社会的话,这就需要对孩子们进行深入的防灾教育。

再一方面,祖父母这代人,他们是在保留着战前生活方式,并在战后混乱时期长大,在儿童时代从父母和长辈那里继承了与自然调和的各种经验教训,但却在战后高速发展的生活中好像忘却了大自然的恐怖。在只有父母和子女的小家庭的现代社会里,过去宝贵的灾害经验教训很难传授给下一代。在学校教育中,在全无学习过去灾害历史机会的现状下,老一辈人将经历过灾害和战争的经验连同生活技能一起,传授给孩子们是非常重要的。

为了向肩负着下一代且在成长为大人时几乎肯定会遭遇重大灾害的现在的孩子们正确地传授灾害的状态、做好避免灾害扩大的防范措施、增强在灾害中求生的能力、灾害后复苏社会的恢复能力,希望能让培育真正“生存能力”的防灾教育牢牢扎根。

1 学习社会灾害史和现代社会的脆弱性

作为防灾教育基础的是理科学和社会学。下面希望针对社会学构成要素中的历史、地理、公民和社会几方面,探索一下运用现有教育开展防灾教育的方法。

1.1 历史

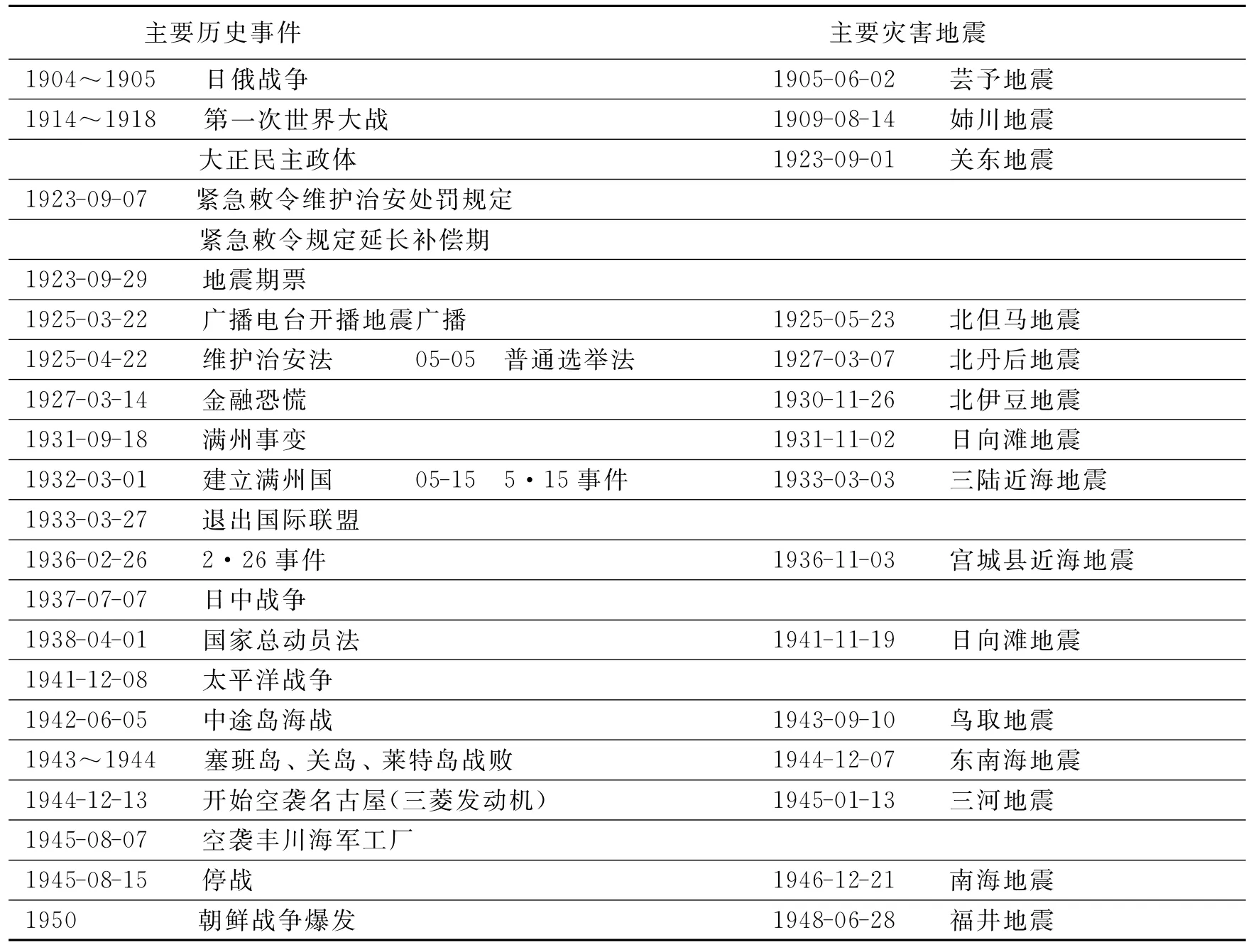

如果按历史时间学习地震灾害史的话,我们的地震观会有很大不同。历史是不断重复的,若将历史年表和灾害地震年表比较,你会发现在地震活动期内,历史常常伴随着地震发生变化。

例如,将日本20世纪前半期50年间的社会变化和灾害地震进行比较,如表1所示,我们就会不由地感到,灾害与社会有很大关系。

20世纪初,1904~1905年爆发日俄战争,1914~1918年爆发第一次世界大战,1920年日本加入国际联盟,进入护宪运动高涨的大正民主政体时期。这期间,1923年发生了关东地震。在此次地震灾害中,死亡、失踪105 000多人,经济损失达45.7亿日元(日本银行估算),相当于当时日本国家预算的3倍左右。

震灾一周后的9月7日颁布了有关治安和延长赔偿期的紧急敕令,29日发行了震灾期票,震灾期票的发行导致了后来的不良债权化和金融恐慌。1925年4月和5月先后颁布了《治安维护法》和《普通选举法》。5月北但马地震之后,6月广播电台开播地震广播。1927年3月发生了北丹后地震,一周后发生了金融恐慌,而且在1929年出现世界恐慌,此后相继发生1930年北伊豆地震、1931年满州事件、1933年三陆地震海啸、1936年2·26事件、1937年日中战争、1941年太平洋战争。在1943年9月鸟取地震发生前后,战况开始恶化,1944年7月塞班岛、8月关岛陷落,10月莱特岛近海海战遭受历史性惨败。随后,12月7日午后发生了东南海地震,地震时,中岛飞机半田制造所和三菱重工名古屋飞机制造所道德工厂遭受极大破坏,中岛飞机场有以学徒为主的153人死亡。接着,从12月13日开始,正式空袭名古屋,90架B-29轰炸机袭击了三菱发动机大幸工厂,一个月后的第二年1月13日发生了三河地震,8月日本战败。1946年和1948年又相继发生了南海地震和福井地震。其后,以1950年朝鲜战争为契机,日本开始了再度的高速发展。

表1 20世纪前半期主要历史事件和灾害地震

我是在爱知县长大的,在学校没有学习过这种地震历史。孩子们今后肯定会遇到地震,对于这一点,应该从过去的地震灾害经历中学到很多东西。

1.2 地理

社会学最初学习的是地名。地名通常是某一地方的称呼,是被众多人共识而确定下来的,大多体现了当地的特征性地形。地名也是与我们的生活、地形和历史密不可分的词汇。

这里,我们试图分析一下地名与地基好坏的关系。我们对东京周边的地形图与车站进行了比较,如图1(略)。车站名称使用的是车站分布密度高,且多使用同一名称,而很难更改的名称。按地基情况分类来看,采用软弱的(川、浜、池、沼等)优于坚硬的(山、丘、冈、岳等)。由图1可清楚知道,沿着下町和江东三角洲地带、武藏野台地中的谷地,都是采用软弱地基地名的车站。

当我乘坐满员的山手线车看线路图时,注意到山手线、中央线、总武线的站名完全体现着地形特征。在黄色电车总武线的站名中,窪、谷、桥、野、田、原、井、川、沼、船、稻等汉字非常显眼。我还注意到“津田沼”这个地名,好像是将谷津村、久久田村、鹭沼村三村合一的站名,好像就是只用灾害危险度高的汉字组合的。中央线为了施工方便,是沿着谷地而建的。在东京西部,大多都是住宅建在丘地上,车站建在谷底处。

在列车是蒸汽机车的时代,人们讨厌火和烟,常选择离开城镇的地基条件不好的地方建车站。东京站(八重洲)、名古屋站(泥江)、大阪站(埋田→梅田)就是如此。现在,这些交通方便的车站周围高楼林立,东京一些有名的地名,如:日比谷、四谷、涩谷、世田谷、永田、神田、日本桥、京桥、新桥,大多是自然灾害程度较弱的地名。

仔细想想,这也是理所当然的,先人们似乎就是要把灾害危险信息留在身边的地名中。这好像与用河岸或湖畔命名的公寓受欢迎的今天有所不同。

我想如果在地理教学中开展这样的学习,搞清自然与灾害的关系,也是很有意思的。很多时候,在其他方面的地理学习中,也有很多学习自然和社会中的灾害危险性知识的机会。

1.3 公民和社会

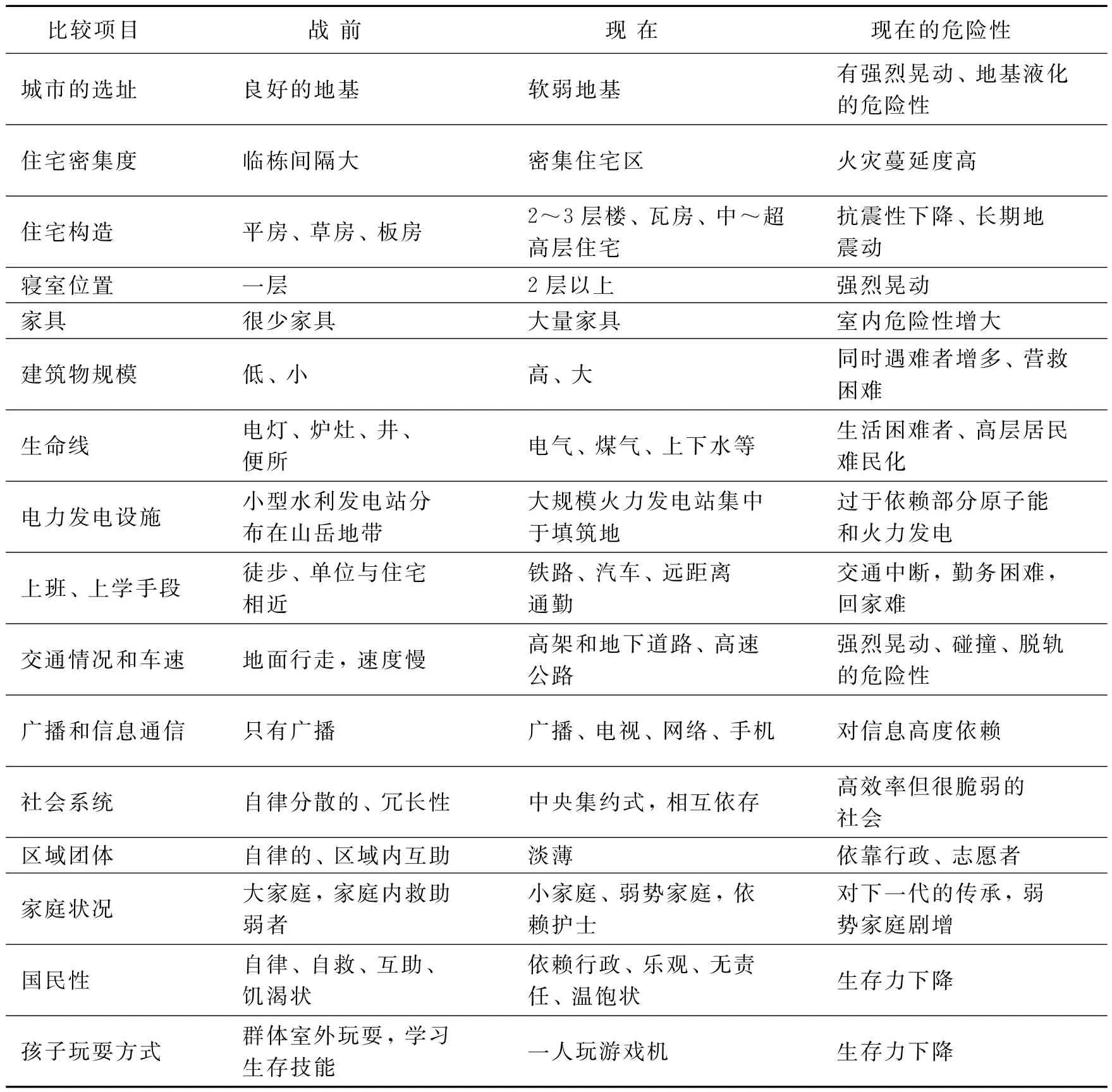

在公民和社会范畴的教学中,希望能学到现代社会应对灾害的脆弱性。表2中汇总了上个地震活动期与现代社会环境的不同点。通过表中左右的比较,我们能切实觉察到与上一个地震活动期比较,今天抗灾能力减弱的情况。

表2 战前与现代社会环境的区别

战前,人们住在灾害危险性小的地方,也有应对各种灾害的能力,成为能自主地从灾害中生存的社会。也许效率不高,却是很从容的社会。而现今,进入重视效率的高效能型的社会,却构成了一个很脆弱的社会。不仅如此,很多只知道和平宁静生活的大人们还错误地认为,与战前相比,现代社会是方方面面都能应对地震灾害的强大社会。

今天的孩子们习惯了这种便利的生活,现在很难再让他们过与战前同样的生活。为此,大人们要反思自己,强化防备意识,同时要告诉孩子们灾害的危险性,教给他们“生存能力”,这是非常必要的。

我们希望,孩子们在图书馆研究历史时,在了解城市发展的同时,也要注意城市的弱点和强项等各方面的知识。

2 活用现有教科书的防灾教育

就像社会学所示例的那样,把防灾的理念和观点纳入现有科学教育中是很容易的。在以教科书为核心进行课桌上的教育时,结合防灾视角的调研学习、城市发展、实际体验和动感学习。这样就会使现有学科教育生动化,学校教育活跃起来。

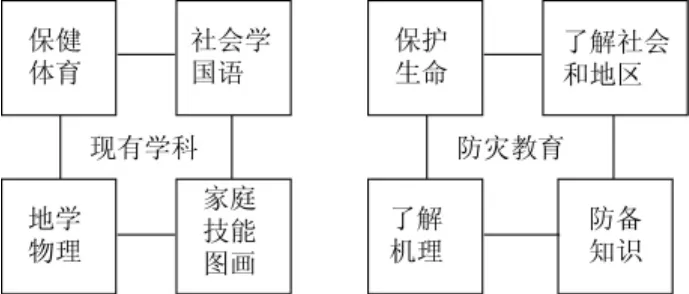

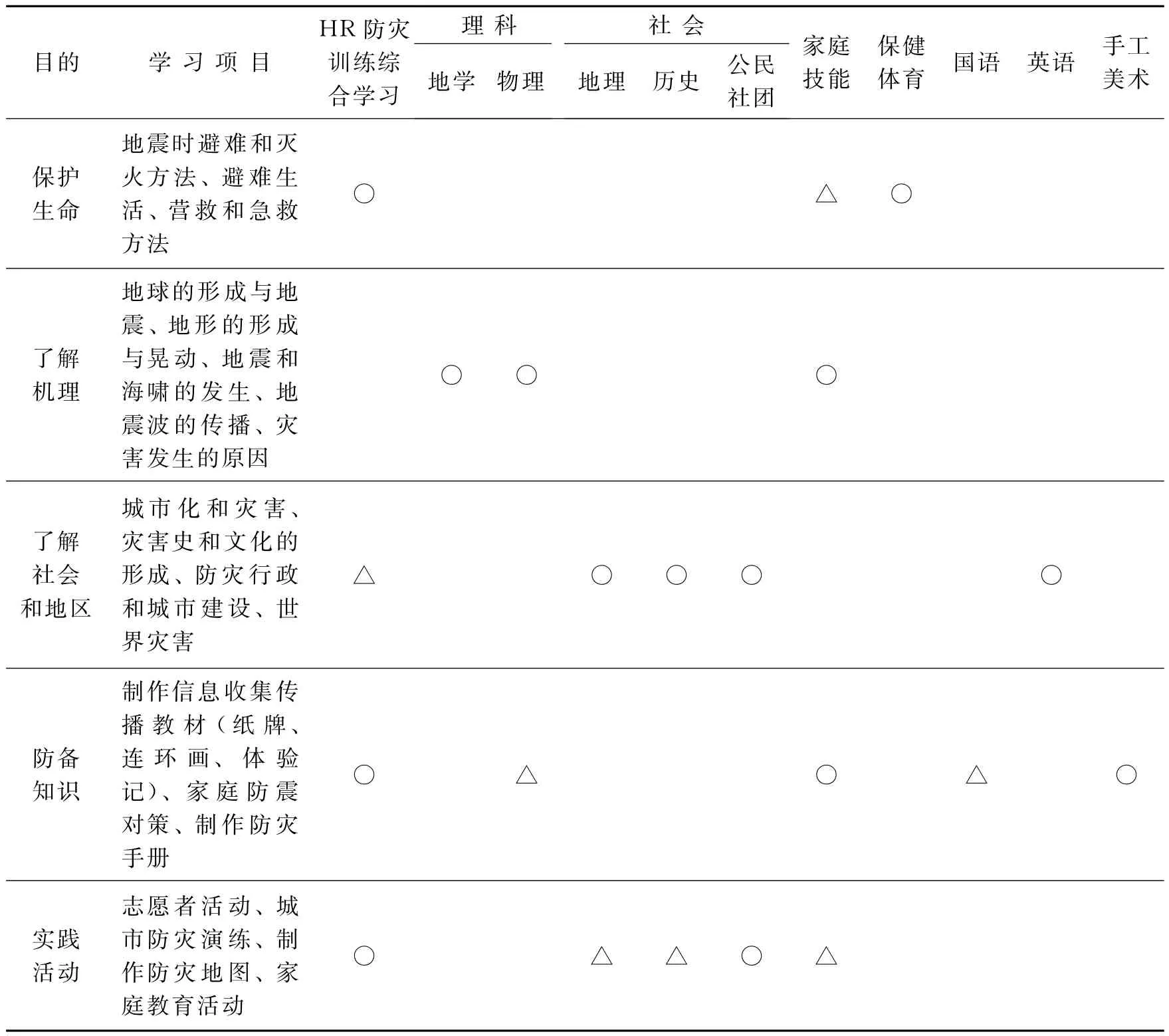

防灾教育有4个重要元素,就是要了解保护生命的方法、灾害发生的机理、防备的方法和社会状况。这些可以像图2和表3给出的那样,很容易在现有科学教育里查到。

图2 现有学科教学和防灾教育

在保健体育教学中,要锻炼能战胜灾害的体魄和心态,学习抢救、急救和AED等技术,在学习灾害中丧命原因的过程中,把与防范的大事结合起来,制定家庭和学校的防备对策细节。

在理科学习中,可以考虑学习地球和地形的形成与地震发生和活断层的关系、地震晃动的传播和地基软硬造成晃动的增幅、建筑物破坏原因等科学知识,学习成因知识,研究对策方法。

技能家庭和图画手工的学习,主要是学习防备手段的解决策略。例如,可以学习抗灾害的宅基地的选择方法、坚固房屋的建造方法、居住方法等。如果在学习固定家具方法时,还能把调查自家家具固定情况作为作业的话,岂不是推进了各个家庭室内防灾对策的落实。另外,通过训练,学习点火、切东西、制作东西、修理东西、寻找材料做饭和做衣服等生活所必需的衣(医)、食、住的技能,也是很必要的。但是,不能完全依靠在校学习,也有必要关注地区教育和家庭教育的巨大作用。

在社会学教育中,如前所述,在学习历史时可以学习过去灾害与历史转化的关系;学习地理时可以学习城市化带来的城镇向软弱地基扩大与地震危险性增大的问题;学习公民与社会时,可以学习现代化便利社会在灾害时的脆弱性。另外,通过调研学习,可以不断地把握我们社会所具有的灾害对应能力,调查消防人员的数量、急救车的数量、外科医生的数量等,就会发现,发生大灾害时,公共能力是非常不足的。通过过去与现在的比较,预见未来灾害状况,了解我们社会的实力,这样,就能够知道怎样的对策是必要的。

学习国语时,可以把《稻村之火》等灾害教训故事、兵库县南部地震等以往灾害经验教训集、寺田寅彦的《天灾与国防》等作为辅助教材,学习前人的经验教训。而 学习英语时,可以结合国外的灾害实例,与别国灾害地的学生进行交流,也可学到很多东西。

还有在思想品德课学习中,可以学习志愿者精神。

表3 活用学科教学中的防灾教育

综合教育是将各学科教学学到的东西融汇贯通结合起来的学习。除学科教育的学习外,可参加避难场所体验、志愿者体验、动感体验、防灾街区步行、防灾训练等实践活动,积累经验。在此基础上,参加专题研讨会,通过与地区居民的讨论会等活动,可以与所学知识相结合,改变认识,活用于防灾准备工作中。到那时,把家庭和地区等包括进去,进而带入家长们的单位里,防灾教育的覆盖面将会不断扩大。

3 通过学校抗震化进行防灾教育

四川大地震发生在平常白天,强烈的晃动加之学校建筑的抗震性能等问题,造成约7 000所学校校舍倒坏,众多学生死亡。

日本在兵库县南部地震以后,也指出了学校建筑抗震化的重要性,要求推进抗震改造,但是,情况不理想。公立小、中学校舍抗震化率还停留在62.3%,神奈川、三重、静冈、宫城、爱知等县的抗震化率超过80%,区域差异较大,企业事务所建筑的抗震化几乎没有进展。

学校和事务所建筑抗震化发展缓慢的原因之一就是,兵库县南部地震以后的十几次灾害地震中,发生在白天的地震就只有2000年的鸟取县西部地震,学校幸好没有孩子死亡。但也从另一个方面说明人们忽视学校和单位的抗震化问题。四川地震后,日本政府在新闻中不断报道地震中学校现场的画面,使人们迅速开始重新评估学校建筑抗震化加固率,今后,各地学校的抗震化将会得到快速发展。

抗震化工程是体现防灾教育成果最好的机会。学校是地区的中心,是最贴近我们生活的,希望以学校的抗震化工程为出发点,不断推进学校、家庭、区域的防灾对策的发展。

通常,在实施抗震化工程之前,教委要对学校的老师,老师要对学生说明抗震化的必要性,这就是防灾教育的内容。无论是老师还是学生,在这个时候,让他们感到地震就在身边,了解其迫切性和建筑物倒塌的恐怖性。若这样适时地进行地震危险性的教育是最有效果的。

开展抗震化工程时,很多情况下是在建筑物正面加固漂亮的三角形抗震支撑。这时,教孩子们三角形比四角形更坚固,所以体育馆的屋顶、折叠椅子、住宅的斜支柱等都做成三角形的,使其了解抗震建筑的要领。

还应明确知道,小学生滞留在教室的时间只是一年中的10%多一点,几乎所有的时间都是呆在自己的家中,所以自家的抗震化和孩子房间的家具固定方法远比学校的抗震化更重要,孩子的生命左右着亲人的防灾行动。

还有一个重要的问题就是,在学校,校长的意志如何起着决定性的作用,从这个意义上讲,抗震化工程是校长主导着开展的工作。若将这一点也视为防灾教育的内容,那么,将很容易获得老师们的赞同。

4 防灾教育的主要特征

防灾教育之所以重要,是因为它不是简单地获得知识,而是要让知识与具体防灾行动结合起来,使社会更加安全。为此,下面5个步骤是很重要的。

(1)通过理科等学科教育,科学地理解地震灾害的发生机制。

(2)通过对以往的灾害历史和社会现状的研究,领会可能发生严重地震灾害的问题,并由此感到应增强防灾意识,必须采取灾害控制对策。这种教育最好是将实践体验学习和研究学习有机地结合起来。

(3)要让人们想到地震灾害随时都会降临到我们身边,进而认识到它是区域和家庭中的生活问题。这里的关键就是要把学校教育和区域教育、家庭教育结合起来。

(4)防灾教育要考虑解决自家问题的策略,根据有效性和可行性,确定优先实施的顺序,制定具体的实施计划。

(5)在进行具体实施之后,要对其结果进行检查,修改存在的问题,确立新的实施计划。随着这种计划、实施、检查、修改的循环往复,我们会看到某一区域实践防灾教育的成功效果。

上述这种生动的教育过程就是防灾教育的特点。

5 创造支撑防灾教育的环境

如上所述,为了推进防灾教育,还必须创造相应的教育环境。通常在现有学科教育中获得知识是主流。但在防灾教育中,必须要有供体验学习和研究学习所需的教材和场地,要有能够让人们认识到应对地震灾害是我们自己的事情的教材,及需要一起研讨解决对策的合作者。也就是说,必须要有“人=救援团”、“物=教材、系统、技能”、“场地=共同学习的场地”。

目前已建立这种环境的有神户的“人与防灾未来中心”。今后最好是各个地区大学的研究人员与地区人士们携手,共同创建具有该中心同样机能的环境。

下面,以名古屋地区为例,介绍一下开展防灾教育应具备的环境条件。这些都是笔者在各地小学的家长子女防灾学习班、中学的抗震讲座、高中生防灾读本,及与当地居民开展防灾专题讨论等实践活动中,逐步积累起来的资料。

首先,最重要的是培养热衷于防灾教育的人。在笔者的周围已经培养出不少像编写防灾读本、建立防灾城市的协调人、抗震化宣传顾问、灾害志愿者协调人等各种人才。

图4(略)是名古屋大学设置的区域防灾交流大厅指示图。在这里展示着和可租借的各种教材,有可阅览的地区防灾研究资料,可提供防灾活动使用的会议场所。人们在这里可以阅览各种有关区域灾害方面的资料,可以用手触摸抗震实验教材幻灯片和建筑物实物模型、地震仪等,进行直观地体验学习。大学研究人员和大学生还可在这里进行轻松地交谈。

图5(略)是笔者们开发的抗震实验教材幻灯片的样片。其中有适合各种对象的,从大人到孩子,从研究人员到普通人的教育内容,可以让你理解建筑物抗震化的要点,通过自己动手实验,进行感官体验性的学习,体会抗震化的重要性(http:∥www.sharaku.nuac.nagoya-u.ac.jp/laboFT/bururu/)。

图6(略)是“提高区域防灾能力的模拟装置”(防灾学习系统软件)。这一装置是为了让人们认识到自家的抗震化是“我们自己的事”,让每个人都了解地震的危险性(http:∥www.puakelearning.pref.aichi.jp/)而开发的。该系统具有研究学习所必需的机能。

另外还开发了能再现自家房屋地基和室内晃动的地震响应体验装置(BiCURI,http:∥www.sharaku.nuac.nagoya-u.ac.jp/Bi-CURI/about BiCURI.html),它具有真实的体验学习环境。

2008年4月,一边使用上述教材和模拟装置,一边作为学习地区地震危险性和地震对策方法的场所,开设了新城市防灾学习大厅(图7,略)。

目前,这种学习环境已成为防灾教育非常好的支撑。