超选择性动脉溶栓与静脉溶栓治疗急性脑梗死临床疗效分析

2012-12-17张晓惠徐亚辉北京航天中心医院神经内科北京00049

马 瑞 张晓惠 徐亚辉 (北京航天中心医院神经内科,北京 00049)

急性脑梗死是一种神经系统的常见疾病,其发病率、病死率和致残率相当高,溶栓治疗急性脑梗死是一种根本的治疗方法,包括选择性介入动脉溶栓和静脉溶栓,能够显著降低急性脑梗死患者的死亡率和致残率,从而提高患者的生存质量〔1〕。本文比较这两种溶栓治疗方法的临床效果、安全性及可行性。

1 对象与方法

1.1 对象 2008年1月至2011年1月本院治疗发病在6 h之内的超早期急性脑梗死患者55例,随机分为动脉溶栓组和静脉溶栓组,其中动脉溶栓组26例,男14例,女12例,年龄45~68〔平均(56.3±9.7)〕岁,病程 1~5 h,平均(3.4±0.9)h;静脉溶栓组29例,男13例,女16例,年龄41~73〔平均(58.2±10.2)〕岁,病程2~5.5 h,平均(3.6±1.1)h。入选病人均符合1995年中国第四届脑血管病学术会议通过的诊断标准〔2〕,年龄20~80岁;发病6 h内;意识清楚或轻度嗜睡;头CT或MRI示未见颅内出血;瘫痪肢体肌力0~3级;血压在180/100 mmHg以下;无出血征象,血小板、出凝血时间、凝血活酶时间(TT)、凝血酶原时间(PT)和纤维蛋白原(FIB)均在正常范围并排除血液系统相关疾病。排除颅内出血病史、心源性脑梗死、短暂性脑缺血发作(TIA)、心房纤颤或心功能不全、糖尿病(空腹血糖>11.1 mmol/L)、严重肝肾功能障碍、血小板计数<100×109/L且有出血倾向性疾病、正使用抗凝药物或抗纤溶制剂、1个月内有手术或外伤和妊娠等患者。同时签署知情同意书。

1.2 治疗方法 动脉溶栓组:常规术前准备后应用Seldinger技术穿刺股动脉并全身肝素化后,行全脑血管造影以明确责任血管并了解病变程度,同时详细评价全脑动脉循环;微导管顶端尽可能接近动脉闭塞区或微导丝穿过血栓,以1万IU/min的速度持续向责任血管泵入尿激酶,间隔15~20 min重复血管造影以了解血管再通及恢复情况,至血管再通或达到最大量100万IU时停止。静脉溶栓组:予以尿激酶100~150万IU溶于氯化钠注射液100 ml中静滴并于30 min内滴完。

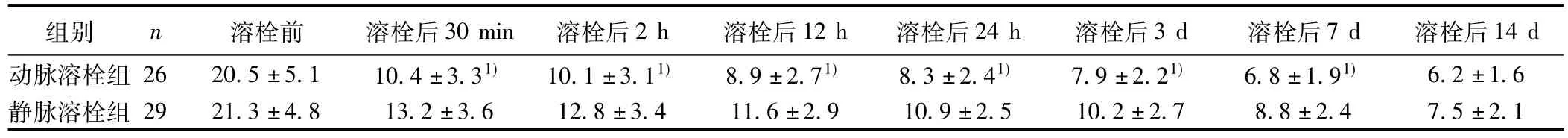

1.3 疗效判定 对所有患者采用美国国立卫生院卒中评分(NIHSS)于溶栓前、溶栓后 30 min、2 h、12 h、24 h、3 d、7 d 和14 d分别进行神经功能缺损程度评分,溶栓前、溶栓后6 h、24 h和3 d分别测定TT、PT和FIB。溶栓后30 d按1996年全国脑血管病学术会议制定的标准对疗效进行判定〔3〕:基本痊愈者为较溶栓前相比评分减少91% ~100%,且病残程度0级;显著进步者为评分减少46% ~90%,且病残程度为1~3级;进步者为评分减少18%~45%;无变化者为评分减少<17%或增加<17%;恶化者评分增加>18%;死亡。

1.4 统计学方法 应用SPSS18.0统计软件,计量资料以s表示,组间比较采用t检验;计数资料采用χ2检验。

2 结果

动脉溶栓组平均NIHSS评分显著低于静脉溶栓组,且两组溶栓后30 min、2 h、12 h、24 h、3 d 和7 d 的 NIHSS 评分比较差异有统计学意义(均P<0.05)。溶栓后30 d动脉溶栓组基本痊愈12例,显著进步9例,总显效率为80.77%;静脉溶栓组基本痊愈10例,显著进步10例,总显效率为68.97%。静脉溶栓组溶栓后6 h、24 h及3 d TT和PT与动脉溶栓组相比明显延长(P<0.05),且FIB较动脉组下降明显(P<0.05)。动脉溶栓组并发脑出血1例;静脉溶栓组并发脑出血2例,且合并消化道出血1例。见表1~表3。

表1 动脉溶栓组与静脉溶栓组溶栓前后NIHSS评分比较(s)

表1 动脉溶栓组与静脉溶栓组溶栓前后NIHSS评分比较(s)

与静脉溶栓组比较:1)P<0.05;下表同

14 d动脉溶栓组 26 20.5±5.1 10.4±3.31) 10.1±3.11) 8.9±2.71) 8.3±2.41) 7.9±2.21) 6.8±1.91)组别 n 溶栓前 溶栓后30 min 溶栓后2 h 溶栓后12 h 溶栓后24 h 溶栓后3 d 溶栓后7 d 溶栓后6.2±1.6静脉溶栓组 29 21.3±4.8 13.2±3.6 12.8±3.4 11.6±2.9 10.9±2.5 10.2±2.7 8.8±2.4 7.5±2.1

表2 动脉溶栓组和静脉溶栓组治疗前后临床疗效比较〔n(%)〕

表3 两组溶栓前后凝血指标比较(s)

表3 两组溶栓前后凝血指标比较(s)

时间 静脉溶栓组(n=29)TT(s)PT(s)FIB(g/L)动脉溶栓组(n=26)TT(s)PT(s)FIB(g/L)11.45±2.16 3.74±0.47溶栓后6 h 29.11±10.53 15.34±2.43 1.56±0.73 19.34±3.581) 2.84±1.271) 3.13±1.521)溶栓后24 h 25.34±4.68 14.19±2.04 1.95±0.84 17.47±3.181) 12.36±1.171) 3.46±1.881)溶栓后3 d 19.48±4.37 13.43±1.84 2.35±0.72 15.45±2.891) 11.84±1.081) 3.85±2.041)溶栓前 15.67±2.81 11.78±2.18 3.81±0.31 15.82±2.73

3 讨论

溶栓治疗脑梗死的目的是对最新产生的血栓进行溶解,从而缩短脑缺血的时间,使脑的正常功能得到最大程度的恢复,因此时间窗是溶栓的关键因素,溶栓越早,再通率越高,神经功能恢复越明显;一旦超时间窗,半暗带的缺血性损害将不可逆转〔4〕。超选择动脉溶栓治疗可以最快速度恢复病变部位的血供,从而使尚未死亡的神经元得以恢复;可直接发现并作用于闭塞血管的血栓部位并通过直接给药、机械溶栓或血管成形术等方式再通血管。该方法具有用药量低于静脉溶栓、有效率高和并发症少等优点。本研究中动脉溶栓总显效率与国内相关报道相类似〔5〕。

有研究〔6〕证明采用超选择动脉溶栓梗死侧血管内药物浓度为静脉给药的9倍,且其再通率及预后优于静脉溶栓。溶栓治疗的并发症主要有出血、血管再闭塞和再灌注损伤,治疗时应严格控制血压、监测出凝血时间并视具体情况调整用药剂量,以防止并发症的发生〔7〕。有学者发现静脉溶栓后FIB下降导致凝血功能异常是导致脑实质内及消化道出的原因〔8〕。本研究证明了凝血功能异常可引起脑出血及消化道出血等严重并发症。动脉溶栓早期疗效优于静脉溶栓组,可迅速恢复堵塞血管血流并改善神经功能缺损症状;但静脉溶栓能使尿激酶于体内长时程地激活纤溶酶并保持机体低凝状态,有利于促进和改善侧支循环及梗死后再灌注,但需要大样本进一步研究。

1 张苏明,殷小平.急性脑梗死溶栓治疗的研究进展〔M〕.北京:人民卫生出版社,2003:38.

2 中华神经科学会.各类脑血管疾病诊断要点〔J〕.中华神经科杂志,1996;29(6):379.

3 全国第四届脑血管病学术会议.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995)〔J〕. 中华神经科杂志,1996;29(6):381-3.

4 周俊山,徐梦怡.尿激酶动脉溶栓与重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓治疗急性缺血性卒中的疗效比较〔J〕.国际脑血管病杂志,2010;18(10):726-9.

5 宋吉运,张 镛,战金山,等.尿激酶颈动脉溶栓与静脉溶栓治疗急性脑梗死患者疗效比较〔J〕.中国危重病急救医学,2000;12(5):287-9.

6 Fisher M,Bastan B.Treating acute ischemic stroke〔J〕.Curr Opin Drug Discov Devel,2008;11(5):626-32.

7 王 冰,翟秀文,孙 鹏,等.超早期动脉溶栓治疗脑梗死临床分析〔J〕. 世界中西医结合杂志,2010;5(1):66-7.

8 卢宪伟,韦继政,吕小亮,等.尿激酶颈动脉注射与静脉滴注治疗急性脑梗死的临床疗效对比〔J〕.海南医学,2006;17(3):21-3.