利益集团、制度僵化与马来西亚中等收入陷阱

2012-12-13郭继光

郭继光

(中国社会科学院亚太与全球战略研究院 北京100007)

利益集团、制度僵化与马来西亚中等收入陷阱

郭继光

(中国社会科学院亚太与全球战略研究院 北京100007)

利益集团;制度僵化;中等收入陷阱;马来西亚

本文以马来西亚为例,以奥尔森的国家兴亡理论为分析工具,认为导致马来西亚中等收入陷阱的深层次原因在于制度因素。在马来西亚,由于特殊利益集团的存在,导致制度僵化,致使投资和创新动力不足,技术能力难以提升,产业结构无法升级,经济增长阶段也就不能从既往的要素驱动、投资驱动进化到创新驱动、财富驱动阶段,从而摆脱不了中等收入陷阱。

当一个经济体从低收入状态进入中等收入状态,原有的经济政策和增长机制无法支撑其持续发展,人均收入长期徘徊在同一水平上下,难以上升到更高收入水平,这种现象谓之“中等收入陷阱”。世界银行在《东亚经济发展报告》 (2006)中最先提出“中等收入陷阱”概念,并将人均GDP 900美元至10,000美元左右的国家划分为中等收入国家,认为东亚地区正在迅速成为一个中等收入地区,面临着中等收入陷阱的严峻挑战,而马来西亚就是这样的国家[1]。马来西亚1977年人均GDP为1058美元,进入了世界银行定义的中等收入国家行列;1992年人均GDP达3099美元,2010年为8519美元,长期位于1万美元以下,在世界银行定义中属中等偏高收入国家,但始终未能跃迁为高收入国家,可以说是陷入了典型的中等收入陷阱,陷入时间长达35年之久。相应地,马来西亚经济增长速度从1990—1997年的年平均9.1%下降到2000—2008年的5.5%,明显放缓[2]。

为什么会出现中等收入陷阱?对此,学界多从经济角度进行剖析,如收入分配不公、产业结构升级困难、技术能力低下、对外贸易不平衡、金融体系存在系统性风险等[3]。然而,倘若进一步深究这些经济因素又是如何形成的,则必然追溯到制度的根源。因此,根据奥尔森的国家兴衰理论,本文认为,造成马来西亚中等收入陷阱深层次的原因在于制度因素。在马来西亚,由于特殊利益集团的存在,导致制度僵化,投资和创新动力不足,技术能力难以提升,产业结构无法升级,经济增长阶段也就不能从既往的要素驱动、投资驱动进化到创新驱动、财富驱动阶段,实现不了从中等收入到高收入的跃迁。

一 中等收入陷阱的制度因素

在《国家的兴衰:经济增长、滞胀和社会僵化》一书中,奥尔森从制度的角度探讨了经济增长受阻的原因,他指出特殊利益集团使得经济增长的主引擎发生了减速,这两大主引擎就是资本积累和技术变革。根据奥尔森的假说,特殊利益集团的活动导致资本积聚和创新行为的减少,由此对经济增长形成一种僵化的、有害的影响。所以,“大量分利集团的存在可能会成为一个国家衰落的充分必要条件。”[4]

奥尔森关于增长的思想源自其创造性的著作《集体行动的逻辑》[5]。其逻辑的根基是特殊利益集团为其成员提供集体产品。这样,免费搭车行为可能阻碍利益集团的形成,而且市场可能无法发挥作用。奥尔森因此宣称,社会不能期望借由集团的讨价还价过程而实现经济核心资源的配置;非实存的(潜在的)集团不能阻止实存的联盟采取行动,也不能参与埃奇沃思重订契约 (Edgeworthian recontracting)[6]。换言之,已然结成联盟的利益集团将拥有市场权力,他们将利用他们的权力操控政策,从而导致资源的非效率配置。更进一步地,奥尔森加入成本因素,认为对于社会而言,利益集团的形成以及各个集团之间的讨价还价都是有成本的。在追逐他们自身利益的过程中,利益集团将资源从生产领域调离,转向类似院外游说之类的分利活动当中。在这种情况下,即使利益集团的市场权力没有上升或未被成功利用,集体行动所产生的资源配置结果也是没有效率的。

在奥尔森的理论中,集团、利益集团、分利联盟(distributional coalition)均指特殊利益集团(special-interest group)。特殊利益集团为了本集团的共同利益,或控制价格,或影响政策,其行为往往以损害社会其他成员的利益为代价。特殊利益集团采取的分利行为主要有直接或者间接的游说活动和垄断,前者是通过影响立法过程谋求优惠政策,后者是在市场中建立垄断组织以减少社会总产出为代价来增加其成员的收入。特殊利益集团的分利行为强化了市场垄断性,市场竞争受到限制,同时削弱了政府的公共性,在制度上呈现出僵化的特性,最终导致经济活力缺乏,经济增长放缓。所谓制度僵化 (institutional sclerosis),是指整个社会经济制度处于保守而僵硬的状态,进取不足,缺乏弹性和灵活性,政府失灵和市场失灵同时存在并且状况严重,政府在宏观政策的制定上反应迟缓,市场配置资源的效率受到抑制。

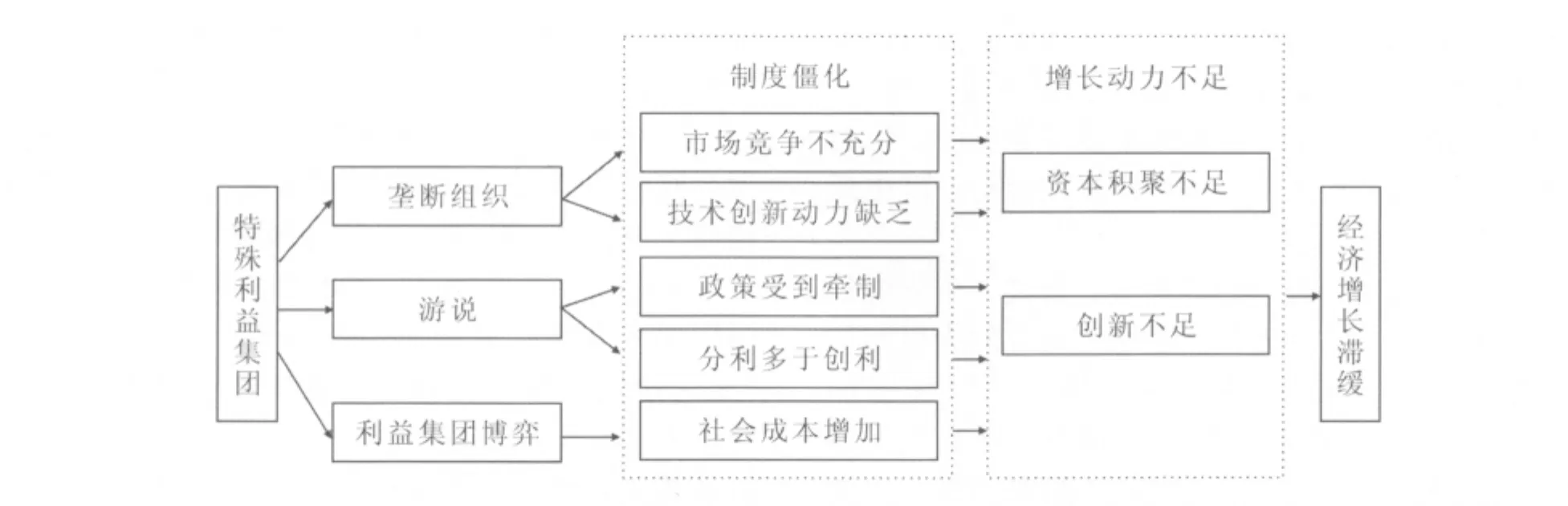

下图是根据奥尔森思想整理出来的特殊利益集团导致经济增长滞缓的传导机理示意图。可以看出,特殊利益集团通过建立垄断组织,限制市场竞争,导致市场活力缺乏。垄断利益的存在也使得技术创新缺乏动力。而特殊利益集团的直接或者间接游说,直接绑架了政府政策,严重者甚至使政府受其操纵,成为利益集团的傀儡,根本没有能力作出适时而正确的反应。与此同时,特殊利益集团为达目的势必将资源从生产领域调离,使其服务于分利活动。作为结果,充当经济增长动力的资本和创新都严重不足,制度僵化,最终导致经济增长滞缓。在这个过程中,利益集团之间的博弈也消耗了大量的社会成本。

图 特殊利益集团通过影响经济变量导致经济增长滞缓的传导机理

利益集团造成制度僵化的机理包括三个环节:首先是利益集团的形成,潜在的利益集团克服集体行动的障碍,转变成组织化的利益集团;其次是利益集团采取分利行动,利益集团主要通过经济垄断和院外游说来谋求有利于本集团利益的社会资源再分配;再次是利益集团分利行为的影响,利益集团谋求再分配,属于零和博弈,是分利,不是创利,社会财富总和不变,生产总值的蛋糕没有做大,其后果是生产性活动下降,经济寄生性增强[7]。

根据迈克尔·波特的国家竞争理论,经济发展不同阶段的主导动力是不同的,在一国经济发展的初始阶段,增长动力主要来源于要素投入;在起飞阶段则主要依靠投资驱动;到了经济发展的更高级阶段,经济增长主要依靠创新驱动;当进入高收入阶段后,经济增长主要依靠财富驱动[8]。显然,假如一国经济增长的动力不能从要素驱动和投资驱动进化到创新驱动,相应地,该国经济就有被锁定在中等收入陷阱的风险。创新乃是从中等收入国家行列跨入高收入国家行列的主要驱动力。从制度的角度解释,当经济增长进入中等收入阶段,各个特殊利益集团的力量随之积聚到相对稳定状态,利益集团之间博弈的均衡,乃是维持固有制度和利益格局,形成制度僵化,并且在路径依赖的作用下,制度僵化状态自我强化和固化,缺乏原动力推进增长,难以跃迁至高收入水平,由此导致经济长期被困于中等收入水平陷阱。马来西亚中等收入陷阱现象是符合这一逻辑的。

二 马来西亚特殊利益集团的构成及其演化

一般来说,利益集团是为了一定的目标或共同利益而组织起来的社会集合体。一个社会的利益集团构成极其复杂。理论上,任何两人以上的群体都可能构成利益一致的集团,如果马来西亚2700万人口按此组合,数学计算的结果将非常庞大,但对分析问题并无实质意义,关键还是在社会经济生活中起主导作用的利益集团。

在马来西亚,族群边界明显,因此,依族群划分利益集团是非常必要的。在马来西亚的人口结构中,64.7%是马来人、24.6%是华人、7.3%是印度人、0.7%是其他种族群体。其中,马来人是最主要的民族,占了马来半岛总人口的63.1%。历史上,不同种族就被区分对待,甚至彼此隔离。在政治上,区分不同政治团体的依据往往是种族而不是政治理念[9]。

马来西亚的政治大体上是马来人主导,而华人则主导商界,这种族群分治的结构之形成,源自巫统与华人商会结成的利益集团。在20世纪50年代初,马来商人阶层欠发达,工人阶级的数量也非常少;大多数马来人是农民和乡村工人;马来官僚精英和华人商业精英主导了当时的马来亚社会[10]。由于华人经济实力较强,马来统治阶级的政党巫统出于自身利益需要,与华商结成联盟,成立了马来人华人联合会。这是一个政商联盟,共同主导马来西亚的政治与经济,其活动经费主要由华商提供资助,这样就形成了两大利益集团:马来人官僚和华人商人政商分治的族群治理结构。

在马来人华人联合会的推动下,马来亚于1955年举行首次大选,联盟占据了全部52个议席中的51个,居绝对多数地位,可见联盟在马来西亚政治与经济中已占据主导地位。1957年马来亚独立后,这种政商联盟的权力分治结构进一步强化,巫统领导人拥有最终的政治权力,而主要华商则获得特许经营权 (如银行业和享受关税保护的制造业等)及商业垄断地位 (如糖业垄断)。例如华商郭鹤年的公司几乎包揽了与糖有关的一切业务:糖的种植、提炼、包装、交易、运输等。两大利益集团对这样的制度安排都非常满意。但是到了20世纪60年代马来西亚成立后,马来政界与华商结成的利益集团逐渐受到各种因素阻扰,马来人对经济地位的诉求是主要因素,主政的马来人制订了各种各样的计划来扶持本地的马来土著。但是,这些并不能阻止1969年5月吉隆坡爆发的种族暴乱[11]。

1970年出台的新经济政策 (the New Economic Policy)具有明显偏袒马来人的倾向,其实施在客观上造就了新的特殊利益集团。根据该政策的设计,到1990年,马来人在公司的股份占有率要达到30%(马来人在1970年的股份持有率仅有2.4%);部门雇佣劳动力必须和人口的种族构成相一致 (由于马来人逐渐成为第一大族群,这点也是倾向于马来人);在教育领域,大中专院校所招新生中,马来族学生必须占55%[12]。

新经济政策实施至1990年,马来人在公司股份中的持有率已经到达了20.3%,加上政府通过“土著信托基金”托管而代表马来人持有的股份,马来人所占股份已达30%左右。然而,通过新经济政策真正获益的是有经济实力的马来权贵阶层,而不是普通的马来民众。首先,新经济政策的最大影响之一是马来西亚官僚机构的庞大化、执政党化和公共部门的膨胀化。马来西亚官僚机构原本在政治上应保持中立的立场,但是却是对以马来人为中心的巫统表示忠诚。在马来西亚,马来人通过巫统主导着马来西亚政治。新经济政策的引入,进一步强化了马来人主导的政府官僚机构[13]。其次,在新经济政策实施中,一些华人和马来人企业家获取了大量财富。在新经济政策实施的过程中,马来人得到的私人股权一般都累积到特定的团体手中,诸如马来皇室家庭、巫统领导人以及接近巫统的马来人和华人企业家。从新经济政策付诸实施开始,与巫统有联系的企业和商人就扮演着重要的角色。20世纪80年中期,马来西亚的私有化促进了这一进程[14]。借助新经济政策,这些私人企业依靠与政府领导人的关系,获得工程项目和财政资助,累积了巨额的财富。根据统计,到1992年,州和联邦政府大约有1150个企业都受到政府的保护和政府资源[15]。

尽管新经济政策的本意是用来消除种族之间的不平等,但是在某种程度上被一些政治经济精英利用。这些精英的共同特点是与巫统存在密切的关系。在公司上市或者重组的时候,土著人必须占有30%的股份,通常这些股份都转移到巫统拥有的或者与巫统有关系的公司里面。上世纪80年代的私有化也是如此,巫统成为把政府股份转移到私人或半私人所有的公司的工具。巫统成员身份成为致富的渠道和工具。这样,在很大程度上,巫统成了最大的利益集团。巫统、政府官僚机构以及与之存在密切关系的马来人和华人企业家构成了马来西亚的既得利益集团[16]。

三 特殊利益集团导致制度僵化以及增长乏力

由于新经济政策与市场经济对资源配置效率最大化的要求是相悖的,该项政策历经20年基本寿终正寝,但是,新经济政策的影响仍然存在,而该项政策的衍生物——马来西亚的特殊利益集团也在不断壮大。在马来西亚,特殊利益集团导致政治、经济和社会制度僵化和经济增长乏力,其主要表现在以下几个方面:

1.官商勾结的常态型腐败导致政治制度僵化

马来人和华人政商分治的权力格局下,政治精英与经济精英相互依赖,相互利用,官商勾结与权钱交易遂成为常态。官员给予商人特权与庇护,商人让渡经济利益以为回报,双方沆瀣一气,共同瓜分社会利益。这种状况从一些公司高层的人员构成可见一斑。在马来西亚,存在一个“潜规则”:一方面巫统官员给予华商诸多关照,另一方面华商往往将公司股份和董事职位作为回报给予关照自己的巫统官员之家人[17]。公司职位蜕变为利益输送的一种工具,政商合谋攫取私人利益的操作几乎比比皆是,例子不胜枚举。新经济政策严重偏向于马来人的种族配额制度涉及银行贷款、营业执照、政府合同以及就业等经济活动的诸多方面,为寻租行为提供了大量机会,导致腐败成为常态。正如巴达维的一个政治秘书就马来西亚的体制评论说:“模板本身就是腐败。”[18]

官商勾结造成的制度僵化对马来西亚的政治影响已经显现。在2008年3月的马来西亚大选中,巫统及其联盟组成的国民阵线未能像以前一样赢得三分之二以上的议席。安瓦尔领导的反对党——人民联盟不仅赢得222个议席中的82个,还掌控了马来西亚13个州中的5个,造成了巨大的“政治海啸”。反对党人民联盟的胜利显示了马来西亚普通民众对马来西亚官商勾结造成的“金钱政治”的巨大厌恶和唾弃。根据马来西亚独立机构Merdeka Center的民意调查,巫统已经被视为腐败、脱离民众的代名词,甚至前首相马哈蒂尔也不否认这一观点[19]。

这种常态型腐败直接侵害了马来西亚的制度肌体,造成了制度的僵化。首先,商人在官员的庇护下形成了垄断势力,限制了市场的公平竞争和充分竞争,直接导致市场配置资源的效率受损。其次,受保护的商人一心只想巩固和扩大垄断利益,为此将大量资源投入勾结官员的活动中,资源的效用体现在利益的再分配而不是新价值的创造上,创新动力严重不足,社会总财富这只蛋糕并没有做大。因此,腐败的毒素直接造成制度僵化,导致马来西亚人均收入水平长期徘徊不前。

2.经济政策的长期僵化

马来西亚能够跻身中等收入水平国家,其产业政策曾经发挥巨大作用。马来西亚联邦和州级政府在吸引外资方面发挥了重要作用,例如提供政策优惠,重视基础设施建设,积极吸引外资,鼓励外国投资者向马来西亚本土供应商转移技术,后者通过溢出效应学习技术,形成自己的生产能力,由此在20世纪70年代将马来西亚发展成为国际电子产业的主要离岸装配基地,实现了经济起飞[20]。

但是,由于特殊利益集团的存在以及分利活动,马来西亚产业政策存在保守和僵化的一面,在金属、机械、石化、造纸和建材等产业过度保护,因而无法建立起产业竞争力;而在民族汽车产业领域也不尽人意,仅有宝腾汽车 (Proton)和北鹿大汽车 (Perodua)这两个汽车厂商仰赖贸易保护政策而得以生存。贸易保护主要采取高关税政策,进口整车关税高达140%-300%,零部件关税达42% -70%[21]。高关税下,产业未能发展起来,消费者却付出巨大代价。

如同东南亚许多国家一样,马来西亚经历了1997年的亚洲金融风暴和2008年的全球金融危机的两次严重冲击,马来西亚政府积极应对,制定了一系列有力措施。但是,这些应对政策基本上属于事后被动反应,鲜有事前防范。经济政策的前瞻性、机敏性欠缺,是马来西亚经济和政治体制僵化的重要表现。实际上,到后危机时代,马来西亚过度保护这些少数特殊利益集团的代价之一是,在经历了历次金融危机之后,马来西亚的地区内部贸易发生了显著下降[22]。

20世纪70年代开始实施的新经济政策明显具有抑强扶弱性质,至今影响犹在。这项僵化的政策过分注重利益的再分配,对收入创造重视不够;过于注重数量目标,忽视增长质量的提升,阻碍着马来西亚向依靠创新引导增长的经济模式转型。这项僵化政策造成的一个长期后果就是培植了寄生于该项政策的特殊利益集团,势力逐渐增大的特殊利益集团又反过来维护既有政策,在路径依赖的作用下这个过程不断自我强化,终于固化为社会的一个硬块,加剧了制度的僵化程度。

3.资本和人力资源等要素外流严重

马来西亚僵化的政治经济制度和各种政策的不公平性伤害了投资者的热情,作为一个累积性结果,马来西亚私人部门投资严重萎缩,从1995年到2007年,投资占GDP比重从32.7%一路下滑到 9.3%[23]。

另一方面,从中等收入经济迈入高收入经济,需要从传统经济形态转型为以创新为基础的经济形态,而这需要国家在技术和管理领域提供人力资源保障。但是具有种族偏向性质的马来西亚新经济政策却形成了人才的逆淘汰机制,例如公司高层职位不允许华人和印度裔占比超过国家人才库的60%,在这种机制下有才能的人往往缺乏上升通道,人才外流也就成为必然。

2011年4月世界银行发布的一份报告描绘了马来西亚人才外流的灰暗图景:马来西亚外流人才在过去20年中增长了3倍,约20%的受高等教育者表示未来将移民到OECD国家或新加坡;在新加坡的马来西亚移民中,80%是华人,在美国和澳大利亚的情况也差不多;从马来西亚流失的人才中以非马来裔居多[24]。世界银行进一步估计,截至2010年,散居世界各地的马来西亚人约有100万,他们分布在新加坡、澳大利亚、文莱、美国、英国等地,其中1/3是受过高等教育的高技能人才;另一方面,约有超过200万低技能外籍劳工涌入马来西亚,约占马来西亚全部劳动力人数的1/5,分布在建筑业、种植业和服务业,主要来自印尼、菲律宾、泰国、孟加拉等国[25]。从受教育程度看,这种双向流动属于高出低进,置换的结果就是马来西亚人力资源结构有低矮化趋势,非常不利于产业升级和经济增长向创新驱动转型。

4.技术能力成长缓慢,创新乏力

资本、劳动力和技术构成了经济增长的三大要素,而在从中等收入国家向高收入国家进军的征途中,技术要素尤其关键。但是在抑强扶弱的政策导向下,马来西亚的企业普遍缺乏动力去进行技术学习和技术创新。

技术结构是与产业结构相匹配的。独立后的马来西亚农业、种植业为其主要产业,技术发展也相应地侧重于橡胶和棕榈油的种植技术和加工技术。到了20世纪80年代中期以后,马来西亚开始进入到快速工业化阶段,但在技术政策上仍然是被动的,产业技术的学习与深化从来都不是政策目标。这种现象是制度僵化的一种表现,也可以认为是制度僵化的一种恶果。社会整体腐败成风,特殊利益集团受到重重保护,人才缺乏上升通道,企业不愿做大做强,整个产业生态都不是技术主导型的,又如何能取得技术能力的快速成长?总之,技术能力的成长滞后于其产业发展的水平。及至20世纪90年代中期,马来西亚依靠和跨国公司的合作,发展成为全球消费电子产业的重要生产基地,电子产品制造技术能力迅速提高,马来西亚政府加强了技术发展的政策支持力度,鼓励企业进行技术创新。但是,从衡量技术创新发展水平的重要指标R&D占GDP比重来看,马来西亚的技术创新活动并不活跃,R&D占GDP比重长期处于很低水平,2003年是比较高的年份也仅有0.69%,低于中等收入国家该年0.75%的平均水平,而高收入国家高达2.54%[26]。

技术创新乏力使得马来西亚产业结构升级难以实现,经济增长动力仍然依靠传统的投资驱动,无法跃迁到创新驱动的阶段,因此长期受困于中等收入陷阱。

四 结语

马来西亚不仅已经意识到自身处于中等收入陷阱的尴尬境地,而且认识到其成因与制度因素有关,尤其是新经济政策的不合理性已经构成阻碍发展的绊脚石,于是在2010年马来西亚政府宣布了《新经济模式方案》。该方案提出2020年马来西亚进入“高收入”国家行列、人均GDP达1,5000-2,0000美元的战略目标。同时,马来西亚现任总理纳吉布开始推行一项名为“一个马来西亚”(1 Malaysia)的方案,旨在团结不同种族,加强不同种族马来西亚人的国家认同感,而不再仅仅局限于他们的种族认同,以消弭各个不同利益集团之间的分歧,从而摆脱“中等收入陷阱”。

克服制度僵化,增强经济活力,鼓励投资与创新,走出中等收入陷阱,是马来西亚新增长战略的主要内容。但是要在短期内显著改变马来人享受政府更多经济优惠政策的现状,不是一件容易的事。未来马来西亚将在“中等收入陷阱”的泥沼中挣扎多久,破除特殊利益集团造成的制度僵化成为关键。

【注 释】

[1]World Bank,World Development Report 2006:Equity and Development,The World Bank and Oxford University Press,2006.

[2]曾铮:《马来西亚应对“中等收入陷阱”的经验和启示》,《中国市场》2010年第46期。

[3]对“中等收入陷阱”问题的更多解释,可以参见中国 (海南)改革发展研究院主编《未来10年的中国:中国如何跨越中等收入陷阱》,中国经济出版社,2012年;林岗等:《迈过“中等收入陷阱”的中国战略》,经济科学出版社,2011年;马岩《中等收入陷阱的挑战及对策:中国经济增长方式的国际视角》,中国经济出版社,2011年。

[4]〈美〉曼瑟·奥尔森著,李增刚译《国家的兴衰:经济增长、滞胀和社会僵化》,上海世纪出版集团,2007年,第3页。

[5]更多内容可以参看〈美〉曼瑟·奥尔森著,陈郁等译《集体行动的逻辑》,上海人民出版社,1995年。

[6]Dennis Coates,Jac C.Heckelman,Bonnie Wilson,“Special-Interest Groups and Growth”,Public Choice,No.147,2011,pp.439-457.

[7]高春芽:《社会发展视阈中的政治动荡及其经济效应——奥尔森制度僵化思想探析》,《学习与实践》2008年第11期。

[8]〈美〉迈克尔·波特著,李明轩、邱如美译《国家竞争优势》,华夏出版社,2002年。

[9]杨元庆:《马来西亚发展面临的挑战》,《中央社会主义学院学报》2012年第4期。

[10]Vidhu Verma,Malaysia:State and Civil Society in Transition,Lynne Rienner Publishers,2002,p.149.

[11]〈美〉乔·史塔威尔著,史钰军译《亚洲教父:香港、东南亚的金钱和权力》,复旦大学出版社,2011年,第28页。

[12]王子昌:《集团博弈与公共利益——以马来西亚政治为例的研究》,《东南亚研究》2002年第3期。

[13]〈澳〉约翰·芬斯顿主编,张锡镇等译《东南亚政府与政治》,北京大学出版社,2007年,第177-179页。

[14]Edmund Terence Gomez and Jomo K.S.,Malaysia's Political Economy:Politics,Patronage and Profits,Cambridge University Press,1999.

[15]〈美〉芭芭拉·沃森·安达娅等著,黄秋迪译《马来西亚史》,中国大百科全书出版社,2010年,第378页。

[16]Barry Wain,Malaysian Maverick:Mahathir Mohamad In Turbulent Times,Palgrave Macmillan,2012,pp.114-116.

[17]同[11],第83页。

[18]同[11],第84页。

[19]更多内容可以参看其网站 (http://www.merdeka.org)。

[20]〈美〉斯蒂格利茨等著,王玉青等译《东亚奇迹的反思》,中国人民大学出版社,2003年,第333页。

[21]上引书,第15页。

[22]同[11],第222页。

[23]Wing Thye Woo,“Getting Malaysia Out of the Middle-Income Trap”,University of California,Davis,Working Paper,2009(8),http://www.papers.ssrn.com/so13/papers(最后浏览日期:2012年6月10日)

[24]庄礼伟: 《“阿拉伯之春”之外的马来西亚》,《东南亚研究》2012年第2期。

[25]人民网驻泰国记者丁刚等:《泰菲马三国缘何落入“中等收入陷阱”》,http://world.people.com.cn/GB/57507/15149525.html.(最后浏览日期:2012年6月10日)

[26]王勤:《论东盟五国的国家竞争力》,《南洋问题研究》2007年第1期。

Special-Interest Group,Institutional Sclerosis and Middle-Income Trap in Malaysia

Guo Jiguang

(National Institute of International Strategy,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100007,China)

Special-Interest Group;Institutional Sclerosis;Middle-Income Trap;Malaysia

By using Olson's theory on the rise and decline of nations,this paper argues that the institutional sclerosis caused by special-interest groups is the fundamental factor of middle-income trap in Malaysia.Special-interest groups exert a sclerotic effect on investment and innovation,capital accumulation,technological advance and industrial structure.As a result,the country fails to escape from middle-income trap.

D733.8

A

1008-6099(2012)04-0014-06

2012-06-29

郭继光,中国社会科学院亚太与全球战略研究院助理研究员。

【责任编辑:邓仕超】