输油管道蜡沉积试验新技术及装备

2012-12-11吴海浩徐孝轩周元欣刘慧姝

吴海浩,徐孝轩,周元欣,刘慧姝,金 龙,张 宇,宫 敬

(1.油气管道输送安全国家工程实验室,北京102249;2.中国石化石油勘探开发研究院,北京100083;3.中国石油集团东南亚管道有限公司,北京100028) ①

输油管道蜡沉积试验新技术及装备

吴海浩1,徐孝轩2,周元欣1,刘慧姝1,金 龙1,张 宇3,宫 敬1

(1.油气管道输送安全国家工程实验室,北京102249;2.中国石化石油勘探开发研究院,北京100083;3.中国石油集团东南亚管道有限公司,北京100028) ①

介绍了输油管道蜡沉积试验的一些新技术和装备。在析蜡点测量方面,主要介绍了旋转黏度计法、偏光显微镜法和差示扫描量热法;在蜡沉积量测定方面,主要介绍了清管法、拆管法、压降法、传热法、液体置换与检测法、超声波法和激光测厚法;在蜡沉积物组分测定方面,主要介绍了气相色谱法和气相色谱-质谱联用技术。这些新技术和装备为解决蜡沉积试验和工程中的问题提供有效手段。

输油管道;析蜡点;蜡沉积;碳数分布;气相色谱

原油是一种成分十分复杂的混合物,含有石蜡、胶质和沥青质等多种组分。当原油的温度低于析蜡点时,油流中就会有蜡晶析出。原油的温度越低,析出的蜡晶越多,最终形成三维的网状结构而形成蜡沉积物。在原油的输送过程中,管壁上的蜡沉积物会减小管路的有效流通面积,增大输送压力,降低输送能力,增加清管频率,甚至还会引起凝管和堵管事故。近年来,海上油气资源不断被开发和利用,海底管道的油气输送受到了海洋低温环境的影响,管道蜡沉积问题更加突出。因此,深入研究蜡沉积过程对于保障管道安全、经济地运行具有十分重要的意义[1]。

国内外早在20世纪中期就开展了蜡沉积方面的研究,受科研仪器和测量手段发展水平的限制,研究仅停留在宏观的蜡沉积规律层面上。近年来,随着测量技术的不断进步,蜡沉积研究从早期的低压、单相流向高压、多相流发展。新的试验方法和技术为研究者的理论研究提供了新的突破口,加深了对蜡沉积机理的研究。本文将对蜡沉积试验研究中涉及到的新方法和技术进行总结和介绍。

1 析蜡点的测定

1.1 旋转黏度计法

旋转黏度计法被Escobedo等人率先用于确定沥青质沉积点,并取得了较好的效果[2]。受到此试验的启发,人们开始采用旋转黏度计法来测定原油析蜡点[3]。当原油温度降低到析蜡点时,原油中处于溶解状态的蜡分子因过饱和而按分子量从大到小依次析出,原油就变成了固-液分散体系,黏度随温度变化的规律也随之发生转变。虽然转变的幅度小,通过精确的测定,仍可由体系黏度变化测定析蜡点。

试验方法为:将试样置于高于析蜡点的水浴中加热,使油样中的固相蜡充分溶解,然后将试样置于旋转黏度计的测试杯桶中;再以规定速率降温,在固定剪切率下测定油样的剪切应力或者黏度随温度的变化情况,并绘制成曲线图。当油样降至某一温度后,均质液态原油中析出的蜡晶会使曲线发生转折,第1个转折点对应的温度可以认定为试样的析蜡点。

在该方法中,黏度的增值有时很小,并且对于初始析蜡速率较慢以及含蜡量少的原油,初始阶段析出的蜡晶对剪切应力或黏度的影响较小,故难以准确确定析蜡点的温度。

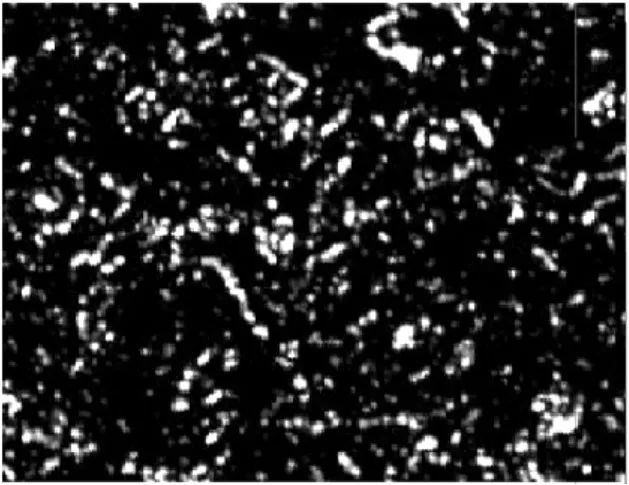

1.2 偏光显微镜法

利用偏光显微镜法测定析蜡点是利用了固体石蜡的光学特性:固体石蜡为非立方体晶体,对光的传导具有各向异性。当待测体系中无石蜡晶体时,偏光显微镜的视野呈黑暗状;而当待测体系中有石蜡晶体时,这些晶体会旋转其透射平面,使得偏振光能够通过石蜡晶体,偏光显微镜的视野呈明亮状。当油样温度降低到析蜡点时,从目镜中可观察到黑色背景上开始出现白色透亮物质,此物质即为蜡晶[4]。蜡晶的偏光显微照片如图1所示。试验方法为:试验前,将油样进行水浴加热,充分溶解原油中的石蜡,并使样品均一化;然后将放有油样的载玻片放在偏光显微镜下观察,并控制油样的降温速率;在正交偏光下观察样品,当视野中突然出现一些细小亮点时,此时对应的温度即是原油的析蜡点。该方法的优点是能够从微观角度观察到蜡晶,从而判断出油样的析蜡点;缺点是试片厚度、透光亮度、环境条件和主观因素都会影响测试结果的准确性。

图1 蜡晶的偏光显微照片

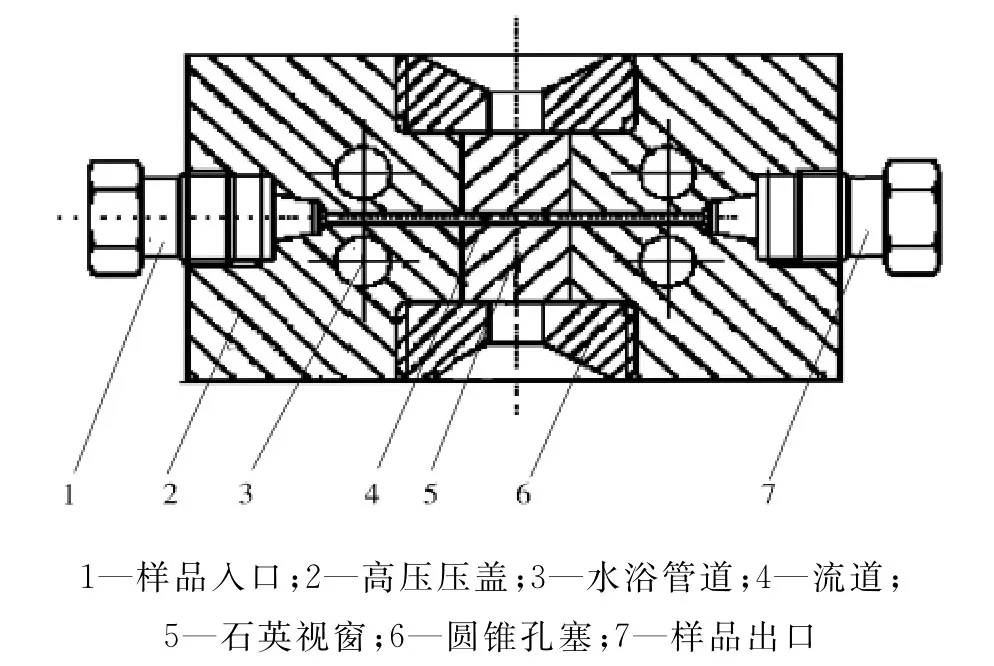

在不同的压力条件下,原油的析蜡点将会发生变化。J.L.Daridon等[5]设计了一套基于偏光显微镜的高压试验系统来测量不同压力环境下合成蜡从溶蜡点的变化。该试验装置设计了1个高压可视窗结构,如图2所示。高压可视窗中间为1mm的流道,流道上下两侧为2个石英圆柱体,构成了可供光线通过的可视窗。在常压条件下偏光显微镜法测量析蜡点的基础上,通过自行设计的高压可视窗以及相关配套设备,较好地实现了高压条件下模拟油析蜡点的测定,并增加了可视化系统,使试验者能够直观观察到整个相变过程。

图2 高压可视窗结构原理

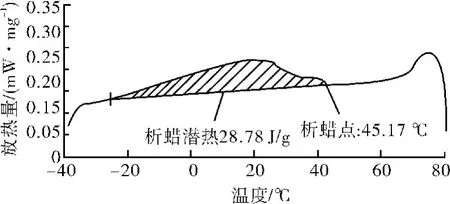

1.3 差示扫描量热法

差示扫描量热法(Differential Scanning Calorimetry,DSC)法[6]是基于原油析蜡放出潜热的原理来实现的。当油样中的蜡结晶析出时,放出潜热,导致油样和参比样空气的散热量不同,在差示扫描量热曲线(SDC曲线)上呈现1个放热峰。其试验方法为:将原油试样加热到析蜡点温度以上,使得油相中的蜡充分溶解,再以一定速率降温,绘制原油析蜡DSC曲线,试样的热流曲线开始偏离参比物热流基线的转折点对应的温度即为原油的析蜡点。图3为某一油样在5K/min的降温速率下的DSC曲线。

图3 降温速率为5K/min时某油样的DSC曲线

差示扫描量热法是目前原油析蜡点热分析技术中定量化和重复性最好的一种技术,它的优点是测量速度快,样品需要量少,试验方法和数据分析简单易行,而且可以根据SDC曲线进行积分计算油样的含蜡量。

2 蜡沉积量的测定

蜡沉积规律试验研究主要分为2大类:冷指/冷板试验和环道试验[7]。冷指试验操作简单,试验条件易于控制,耗费的人力和物力成本较低,而环道试验最接近于真实管道的流动情况,但操作复杂,耗时耗力。总体来讲,冷指/冷板试验的蜡沉积量测定较为简单,而环道试验相对较难。本文主要讲述环道试验中几种蜡沉积量的测定方法。

2.1 清管法和拆管法

清管法和拆管法在环道蜡沉积试验中是测量蜡沉积厚度最直接方法。当环道的蜡沉积过程完成后,需要将环道内的液体排空,然后用压缩空气清扫管线,再通过清管或拆管的方式将特定长度管段的蜡沉积物取出称重,进而计算出蜡沉积物厚度,同时还可以取样分析结蜡成分。但是,这种方法只能计算出蜡在某一管段内的平均厚度。

2.2 压降法

压降法是一种在线测量的方法。低温管段发生蜡沉积后,管道的有效流通面积减小,流体流动的阻力增加,管道两端的压降也随之增加。根据流体力学中的达西公式可以计算出管壁上的平均蜡沉积厚度。该方法目前主要应用于单相流动条件下的蜡沉积试验研究[8-9]。

对于水平放置的测试段或参比段,管段两端压差为

式中,Δp为管段两端压差,Pa;λ为水力摩阻系数;L为管段长度,m;ρ为油品密度,kg/m3;Q为体积流量,m3/s;D为管道内径,m。

在测试段和参比段的几何尺寸相同情况下,并假设两者的油流物性相同,根据水力摩阻系数λ与雷诺数Re的经验关系式,可得到如下公式。

在层流区时,测试段和参比段的压差之比为

在水力光滑区时,测试段和参比段的压差之比为

因此,测试段的蜡沉积厚度计算式为

式中,下标T和R分别表示测试段和参比段;D0为原测试段蜡沉积前的内径,m。

2.3 传热法

管道中的流体在流动过程中要和环境发生热量交换,流体和环境之间就存在一个热阻。当管道内发生蜡沉积后,蜡沉积物的热传导使得流体和环境间增添了一个新的热阻。在假设结蜡层热传导而产生的热阻近似地与管壁上的蜡沉积层厚度成正比的基础上,利用传热公式就可以计算出蜡沉积厚度。此方法对于对流换热系数以及蜡沉积层的导热系数的精确度要求较高,而且不适用于多相流体系中的蜡沉积量的预测。

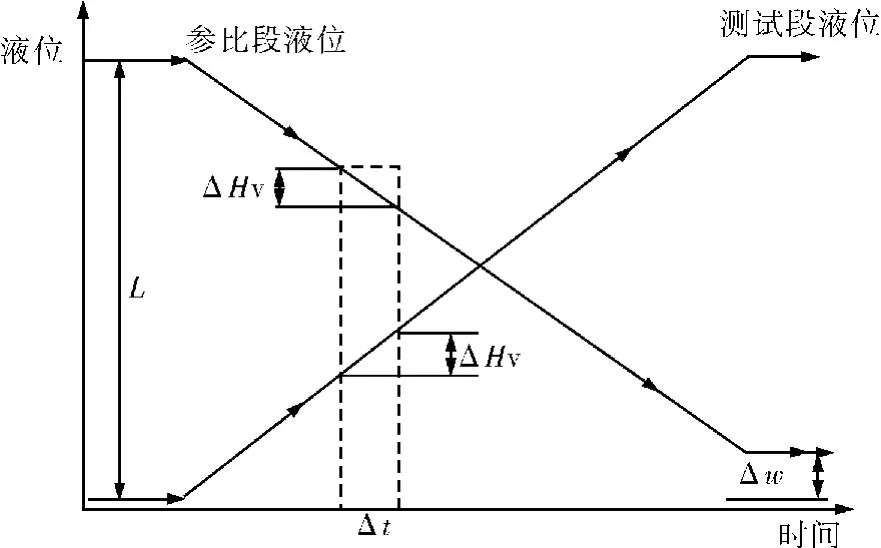

2.4 液体置换与检测法(LD-LD)

LD-LD(liquid displacement-liquid detection)法[10]可在线测量水平、近水平和垂直管道中的多相流体系中的轴向和环向蜡沉积厚度的分布。该方法对试验环道要求较高,建造复杂,从目前的文献来看,还仅在高压油-气两相流动蜡沉积试验研究中有应用。其测试原理为:将蜡沉积后的测试管段用压缩天然气排空管内液体,并且竖直放置,用参比段的试验油品重新填充测试管段,记录参比段和测试管段液体的高度,两者液位高度变化的差值即由蜡沉积物引起,以此计算测试管段内各环向截面的蜡沉积厚度。测试原理如图4所示。

图4 LD-LD法测试原理

2.5 超声波法和激光测厚法

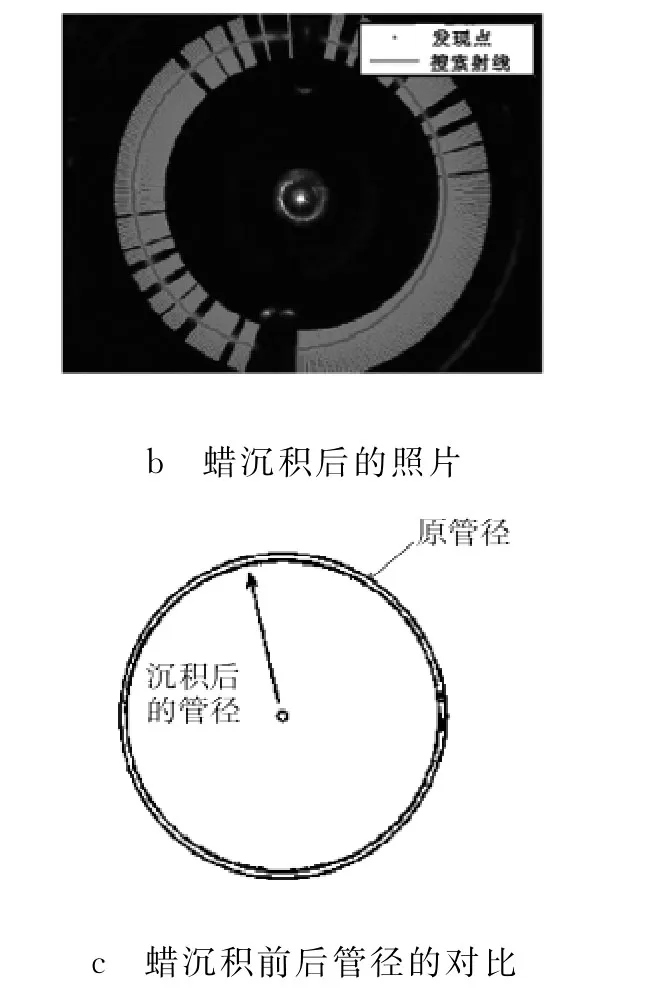

Isaksen[11]和Andersen[12]等人利用超声波技术对管壁上蜡沉积物的分布情况进行了在线测量,但该方法仅处于试验阶段。Rainer[13]等人利用1个特殊的激光装置对单相原油的蜡沉积厚度进行了测量,测量装置如图5所示。与管道同轴的激光束经镜片反射后,投射到管道内壁上,反射后的激光束可以随镜子的变化在360°方向上旋转;然后用微型照相机对管道内壁环向上的蜡沉积状况进行拍照,使用图像处理软件对蜡沉积发生前后的照片(如图6)进行对比,可以准确并直观地观测到管道内蜡沉积厚度的环状分布。另外,激光发射器可以沿管道轴线方向进行移动,以此来观测管道内蜡沉积厚度的轴向分布状况。

图5 激光测厚装置示意

图6 蜡沉积前后对比照片

3 蜡沉积物组分的测定

建立原油蜡沉积的热力学模型,需要知道原油或者石蜡的组分参数。目前,国内外对蜡沉积物组分的测定方法有气相色谱法(GC)[14]、高效液相色谱法(HPLC)[15]和色质联用(GC-MS)[16]等。气相色谱法自动化程度高,分析时间短,在所有的色谱法中属于操作最为简单的一种,在蜡沉积物的定性和定量分析中得到了大量的应用。

3.1 气相色谱法(GC)

气相色谱法的基本色谱分离原理[17]主要是基于组分在两相间反复多次的分配过程。1根长1~2 m的色谱柱,一般可有几千个理论塔板,对于长柱(毛细管柱),甚至有几百万个理论塔板。之所以称为理论塔板是因为这些塔板实际是不存在的,而是通过塔板的理论来解释组分分离的原理。各组分沿色谱柱运动时,组分在柱内固定相和流动相间反复多次进行分配,多次分配差异的积累就将各组分分开。当混合物从色谱柱中流出后,就变成了多个单独的峰。气相色谱法中用到的流动相为气相,由于使用了高灵敏度的检测器,可以检测10-11~10-13g的物质,所以即使是一些性质很接近或极为复杂、难以分离的物质,经过多次分配平衡,最后仍能够得到满意的分离。目前,GC的应用范围越来越宽,对于原油中的难挥发化合物,例如高沸点的脂肪烃,就需要采用高温气相色谱(HTGC)来分析,如果采用HPLC来分析,检测灵敏度和分析成本均不如HTGC理想。

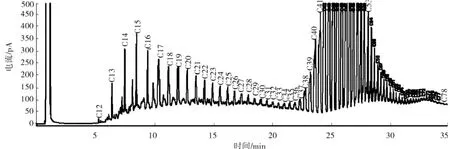

图7是一个蜡沉积物的高温气相色谱图,图中的色谱峰对应的横坐标代表了每一种正构烷烃从进样到检测器出现浓度最大值的保留时间,纵坐标代表浓度值。每种组分的流出曲线与基线所包围的峰面积(即峰与峰底之间的面积),代表了该组分的含量。气相色谱图清晰地反映了蜡沉积物中的碳数分布。

图7 某一油样蜡沉积物的高温气相色谱图

在蜡沉积试验中,可以利用气相色谱仪测定不同试验条件下蜡沉积物的碳数分布,然后将这些试验结果放在一起进行比较,这样就可以从微观角度探究出不同试验条件对蜡沉积物碳数分布的影响程度。

当然,气相色谱图法也存在一些缺陷:对样品进行定性分析时,需要将数据与已知物的色谱峰进行对比,或与其他方法例如质谱、光谱联用,才能获得较可靠的定性结果;定量分析时,常需要对检测器输出的信号进行校正[18]。另外,该方法的信号强度低,结果易受噪声影响;当油样中存在重烃组分时,结果会不准确;当选取不同的基线时,峰面积的积分结果也会存在差异[19-20]。

3.2 气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)

在石油和石化分析中,气相色谱是主要的分析手段。由于把GC和MS结合起来进行未知化合物的分离和检测的工作很多,MS就逐渐作为GC的检测器来考虑,二者的密切结合形成了分析多组分样品强有力的手段[21]。因为气相色谱法对多组分样品有较高的分离能力和选择性,而质谱法对单一组分具有较强的鉴定能力。二者联用,能够取长补短,优势互补,构成了一个先分离后分析的分析方法——气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)。

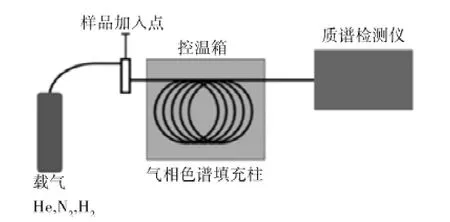

GC-MS联用仪器系统主要由气相色谱仪、联用接口和质谱仪组成,如图8所示。进行测试时,样品先经过气相色谱仪进行各组分分离,分离的组分经过联用接口进入质谱仪进行质量分析。但是气相色谱仪和质谱仪的工作压力不同,色谱柱出口的压力约为常压,而质谱仪必须在高真空(10-5~10-6Pa)条件下工作,因此二者需要特定的接口进行匹配。其作用在于尽量除去色谱柱后流出物中的载气而保留或浓缩其中的各分离组分,并且在一定程度上协调色谱仪和质谱仪系统间的压力和流量[22]。

图8 GC-MS结构示意

一个混合物样品在合适的色谱条件下,被分离成单一组成的物质,逐一进入质谱仪,经过电子轰击后,被离子化和离解,不同离子在电场中被加速,在磁场中分离,经检测器检测即得每个化合物的质谱。利用得到的质谱图,在标准质谱图的数据库中进行检索,就可以得到混合物样品的成分信息。利用GC-MS可以得到的质量色谱图(如图9)进行定性定量分析的原理为:由全扫描质谱中提取一种质量的离子得到色谱图,如果该化合物不存在这种离子,那么该化合物就不会出现该离子的色谱峰。利用质量色谱图的这一特点,就可以把一个混合物样品中含有该离子的化合物和不含有该离子的化合物区别开来。同样,当气相色谱图中出现了不能分开的2个峰时,也可以选择GC-MS法,针对不同质量的离子做质量色谱图,将2个峰所对应的化合物加以区分,以便进行定量分析。GC-MS最主要的定性方式为库检索。目前,色质联用仪的数据库一般贮存有近30万个化合物的标准质谱图[23]。根据试验所得到的质谱图,计算机在数据库中进行检索,可以给出几种可能的化合物的信息,包括化合物名称、分子式及可靠程度等,如果需要更进一步的区分,可以再借助其他辅助分析手段进行补充完善。

图9 某原油在20℃的沉积物GC-MS色谱图

为了定性或定量分析原油或蜡沉积物的各个组分,除了气相色谱法(GC)和气相色谱-质谱联用技术(GC-MS),还有很多其他辅助分析的方法如红外光谱法、核磁共振谱法和多维气相色谱法等。

4 结语

新的蜡沉积试验技术和装备为研究者深入探究蜡沉积机理奠定了基础,从而为蜡沉积预测模型的建立和模型的工程应用提供了数据支持。

随着蜡沉积研究从低压、单相流向高压、多相流方向发展,研究的对象越来越复杂,今后的研究会面临越来越多的新问题。笔者认为在以后的蜡沉积试验研究工作中,应该在测试手段上不断引进和开发新技术,建立新的试验方法,在各种试验方法中取长补短,相互补充利用,这样才能不断解决新问题,从而推动蜡沉积研究向更高的水平发展。

[1] 王鹏宇,于 达,赵文婷,等.油水两相流蜡沉积研究进展[J].化工机械,2011,38(4):385-391.

[2] Adel M Elsharkawy,SPE,Taher A Al-Sahhaf,et al.Determination and Prediction of wax Deposition from Kuwaiti Crude Oils[R].Caracas,Venezuela:SPE Latin A-merican and CaribbeanPetroleum Engineering,1999.

[3] 吴 迪,艾广智,李克顺.用旋转粘度计法测定原油溶蜡点[J].油气田地面工程,1999,18(2):42-43.

[4] 张玉贤.原油析蜡点的偏光显微镜观察法[J].油气储运,1982(6):61-62.

[5] Daridon J L,Pauly J,Milhet M.High pressure solid–liquid phase equilibria in synthetic waxes[J].Phys.Chem.,2002(4):4458-4461.

[6] 李鸿英,张劲军,陈 俊.确定含蜡原油析蜡点方法的对比研究[J].油气储运,2003,22(10):28-30,39.

[7] 李汉勇,宫 敬,于 达,等.石油管线蜡沉积试验研究进展[J].石油矿场机械,2010,39(6):5-11.

[8] Hsu J J C,Brubaker J P.Wax deposition scale-up modeling for waxy crude production lines[R].OTC 7778,1995,1(15):731-740.

[9] Hsu J C,Santamaria M M.Wax Deposition of Waxylive Crude Under Turbulent Flow Conditions[R].New Orleans,Louisiana:SPE Annual Technical Conference and Exhibition,1994.

[10] Chen X T,Butler T,VolkM,et al.Techniques for Measuring Wax ThicknessDuring Single and Multiphase Flow[R].San Antonio,Texas:SPE Technical Conference andExhibition,1997.

[11] Isaksen,UrdahlO.On-Line Monitoring of WaxDeposition[R].Rio de Janeiro:ISCOP,1995.

[12] AndersenM I,Isaksen,Urdahl O.Ultrasonic Instrumentation for On-Line Monitoring of Solid Deposition in Pipes[C].SPE,1997.

[13] Rainer Hoffmann,L.Amundsen.Single-Phase Wax Deposition Experiments[J].Energy &Fuels,2010,24(2):1069-1080.

[14] 李凤艳,赵天波,冀德坤.气相色谱法则定石蜡正异构烃及碳数分布积分方式的选择[J].分析化学,1995,23(10):1208-1210.

[15] 王素琴,王 萌,辛玉芬,等.原油及渣油族组成定量分析一高效液相色谱法[J].油气田地面工程,1996,15(6):17-19.

[16] Hsu C S,Melean M A,Qian K N,et al.On-line liquid chromatography/mass spectrometry for heavy hydrocarbon characterization[J].Energy&Fuels,1991(5):395-398.

[17] 许国旺.现代实用气相色谱法[M].北京:化学工业出版社,2006:15-25.

[18] 李浩春,卢佩章.气相色谱法[M].北京:科学出版社,1993:133-150.

[19] Coto B,Coutinho J A P.Assessment and Improvement of n-Paraffin Distribution Obtainedby HTGC To Predict Accurately Crude Oil Cold Properties[J].Energy fuels,2011(25):1153-1160.

[20] Martos C,Coto B.Characterization of Brazilian Crude Oil Samples To Improve the Prediction of WaxPrecipitation in Flow Assurance Problems[J].Energy fuels,2010(24):2221-2226.

[21] 傅若农.国内气相色谱近年的进展[J].分析实验室,2003,22(2):95-107.

[22] 苏立强,郑永强.色谱分析法[M].北京:清华大学出版社(北京),2009:355-362.

[23] 刘宏民.实用有机光谱解析[M].郑州:郑州大学出版社,2008:249-251.

New Technology and Equipment of Oil Pipeline Wax Deposition Experiments

WU Hai-hao1,XU Xiao-xuan2,ZHOU Yuan-xin1,LIU Hui-shu1,JIN Long1,ZHANG Yu3,GONG Jing1

(1.National Engineering Laboratory for Pipeline Safety,Beijing102249,China;2.Petroleum Exploration &Development Research Institute,Sinopec Group,Beijing100083,China;3.South East Asia Pipeline Company Limited,CNPC,Beijing100028,China)

New technology and equipment of wax deposition experiments were represented in this article.In terms of determination of wax appearance temperature,the methods of using rotational viscometer,polarizing microscope and differential scanning calorimetry were described.Several other methods,namely,the pigging/removing-pipe method,pressure-drop method,heat-transfer method,liquid displacement-level detection method,ultrasonic-testing method and laser-based optical method were also introduced as for the determination of wax deposit amount.Besides,the gas chromatography method and gas chromatography-mass spectrometry technology were represented for determining wax deposit components.In conclusion,the new technology and equipment have been considered an effect way to solve problems in the wax deposition experiments and practical projects.

oil pipeline;wax appearance point;wax deposition;carbon number distribution;gas chromatography

1001-3482(2012)08-0030-06

TE937

A

2012-02-15

国家科技重大专项课题子课题资金资助(2011ZX05026-004)

吴海浩(1972-),男,北京人,硕士,主要从事油气储运实验室建设方面的工作,E-mail:cympf@cup.edu.cn。