核素心肌灌注显像结合冠状动脉CT成像评价2型糖尿病功能相关冠状动脉病变的价值

2012-12-08ZHAOYing

赵 英 ZHAO Ying

王 蒨 WANG Qian

米宏志 MI Hongzhi

焦 建 JIAO Jian

孟晶晶 MENG Jingjing

丁 健 DING Jian

65%~75%的2型糖尿病(diabetes mellitus,DM)患者死于心血管系统并发症[1],因此,早期诊断2型DM合并冠状动脉粥样硬化性心脏病(简称冠心病)非常重要。本研究利用核素心肌灌注显像(myocardial perfusion imaging, MPI)和冠状动脉CT成像(CTcoronary angiography, CTCA)获得2型DM的心肌血流灌注功能影像和冠状动脉CT解剖影像,对比评价单一影像技术及MPI结合CTCA对2型DM冠状动脉病变对心肌血供的影响,即“功能相关冠状动脉病变”(functionally relevant coronary artery lesions, FRCAL)的诊断效能,以无创性影像技术为2型DM合并冠心病的早期诊断提供依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2009-01~2011-03于首都医科大学附属北京安贞医院住院的120例患者,男79例,女41例。所有患者病史、症状及心电图检查均怀疑或已确诊为合并冠心病。排除妊娠期和哺乳期妇女;心功能(NYHA分级)Ⅲ、Ⅳ级者;急性心肌梗死、支气管哮喘或严重慢性阻塞性肺疾病、合并其他类型心脏病(瓣膜病、心肌病等)、病窦综合征或Ⅱ~Ⅲ度房室传导阻滞者;心率不齐者(窦性心律不齐、早搏、房颤等);心率>65次/min,经药物控制后仍然不达标者;碘造影剂过敏者;肾功能不全(血肌酐>13.6mg/L)者;不能采用高压注射器静脉注射者。依据1999年WHO的2型DM诊断和分型标准[2]将120例患者分为DM组和非DM组。DM组58例,男38例,女20例;年龄(59.5±9.9)岁;吸烟者18例,高血压17例,高脂血症11例,陈旧性心肌梗死10例;有心绞痛发作史27例,冠状动脉支架植入术22例;DM病史(7.1±6.2)年,非DM组62例,男41例,女21例;年龄(55.8±9.9)岁;吸烟者21例;高血压14例,高脂血症11例,陈旧性心肌梗死9例;有心绞痛发作史32例,冠状动脉支架植入术15例。两组患者临床情况差异均无统计学意义(P> 0.05)。

1.2 研究方法 所有患者均行常规腺苷负荷和静息MPI和CTCA,并于1个月内行冠状动脉造影术(CAG)。

1.2.1 设备及药物 Presedence 16型SPECT/CT(Philips公司),配平行孔低能高分辨准直器;腺苷注射液(90mg/30ml)由辽宁诺康医药有限公司提供;显像剂99Tcm-甲氧基异丁基异腈(99Tcm-sestamibi,99Tcm-MIBI)由北京原子高科股份有限公司提供;对比剂碘普罗胺注射液(优维显370)由德国拜耳医药保健有限公司提供。

1.2.2 腺苷负荷试验 停用硝酸酯类药物、血管紧张素转换酶抑制剂、钙拮抗剂等24~48h后,通过静脉注射泵以0.14 mg/(kg ·min)匀速静脉注射腺苷,总剂量为8.3mg/kg,6min内注射完毕。在腺苷注射第3分钟时,静脉注入99Tcm- MIBI 925MBq(25mCi)。腺苷注射前、注射中第3 分钟、注射终止时和注射终止后5min分别记录12导联心电图,同时全程监测血压、心率及临床症状等,腺苷负荷试验结束后30min进食脂肪餐,90min进行MPI。

1.2.3 MPI 常规负荷/静息MPI,两个探头成90°,心脏包括在有效视野内,旋转180°(6°/帧,30帧),采集矩阵128×128,每帧图像采集心肌计数≥6×104,采集的图像经Astonish重建后获得左室水平长轴、短轴和垂直长轴心肌灌注图。24~48h后,静脉注入99Tcm- MIBI 925 MBq(25mCi)后30min进食脂肪餐,90min按相同条件进行静息显像。

1.2.4 CTCA 要求心率控制于65次/min以下,且律齐。对于心率达不到要求的患者,可给予β-受体阻滞剂控制心率,给予酒石酸美托洛尔片(倍他乐克)25~50mg,最大不超过100mg,用药过程中监测心率,血压等变化。常规回顾性心电门控触发模式CTCA,管球旋转速度0.45s/圈,管电压120~130kV,管电流800mAs/slice,扫描层厚0.5mm,矩阵512×512,螺距因子0.200~0.242。高压注射器经肘前静脉以4.5~5.0ml/s流速注入对比剂80~90ml,利用智能软件跟踪扫描(care bolus)技术采集数据;应用最大密度法、曲面重建法重建原始数据。

1.2.5 CAG 依据Judikin法行常规选择性CAG[3]。

1.3 图像分析 MPI、CTCA及CAG分别由2名(或以上)有经验的核医学科、影像科或心内科医师采用盲法判读,结果不一致者经协商确定。CTCA和CAG评价采用国际上通用的目测直径法判定结果[3],即血管狭窄的程度=(狭窄部位近心端正常血管直径-狭窄处直径)/狭窄部位近心端正常血管直径×100%。标准为3支主要冠状动脉:左前降支、左回旋支和右冠状动脉(其中对角支及中央支归属前降支,钝缘支归属回旋支,锐缘支、左室后支及后降支归属右冠状动脉)管腔狭窄≥50%定义为有临床意义[4]。MPI按3支主要冠状动脉供血区放射性分布评价:左前降支供血区包括前壁、前壁基底部、前间隔、心尖部;左回旋支供血区包括后外侧壁、前外侧壁;右冠状动脉供血区包括后间隔、下壁、后壁。异常判断标准为2个轴向同一部位出现连续2个层面放射性分布异常(稀疏或缺损),分为可逆性缺损、不可逆性缺损和混合性缺损。MPI结合CTCA及CAG联合MPI评价标准均为:冠状动脉管腔无狭窄且无心肌缺血/梗死判定为正常,冠状动脉管腔狭窄≥50%和(或)有心肌缺血/梗死判定为异常[4]。

1.4 统计学方法 应用SPSS 16.0软件,计量资料数据以表示,组间计数资料比较用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义;以Kappa检验不同方法间的一致性,Kappa>0.65认为两者一致性较高。

2 结果

2.1 腺苷负荷不良反应 120例患者均完成了腺苷负荷MPI检查,5例提前中止负荷试验,其中1例出现Ⅲ度房室传导阻滞,1例因气短不能忍受,3例因窦性心动过速不能忍受。负荷过程中共107例出现不良反应,主要为胸闷、胸痛、心悸、气短、头晕等,不良反应在停止腺苷泵入后5min内消失,无需额外治疗。

2.2 CTCA质量评价结果 120例患者共360支主要冠状动脉,其中有11例患者共27支血管无法进行准确评价,其中15支由于严重钙化病变干扰,6支由于运动伪影干扰,6支由于其他原因(包括起搏电极干扰、造影剂充盈不良等),将这27支血管计入异常冠状动脉病变中。

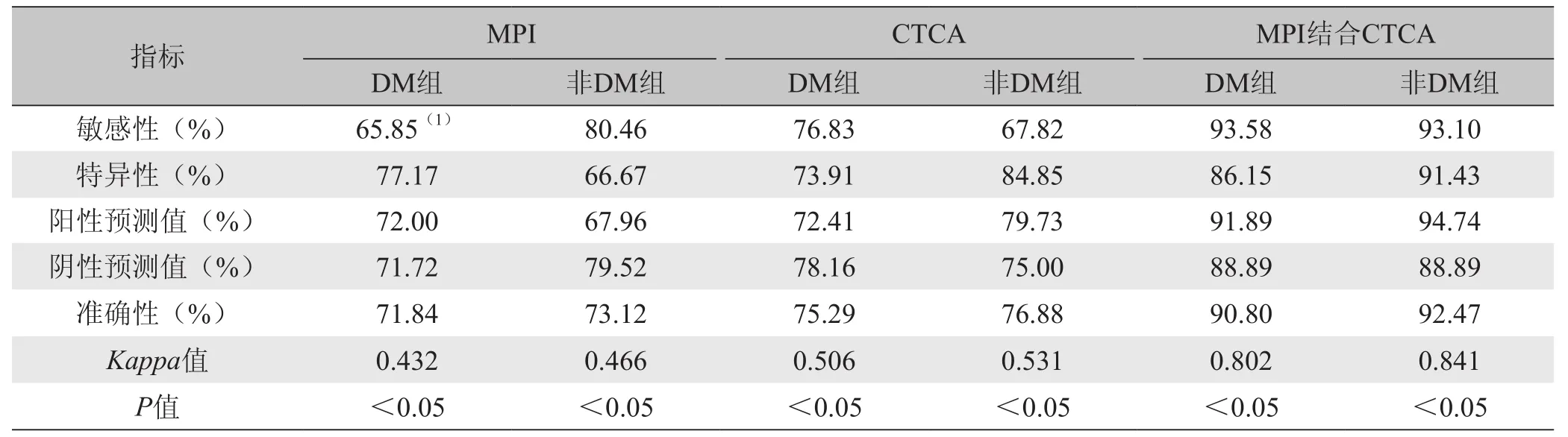

2.3 MPI、CTCA、MPI结合CTCA对DM组和非DM患者的诊断效能 见表1。

2.3.1 单一MPI与CAG比较 对DM组58例患者的174支主要冠状动脉进行MPI和CAG检测显示,真阴性(二者均正常)71支;真阳性(二者均异常)54支;假阳性(MPI异常而CAG正常)21支,假阴性(MPI正常而CAG异常)28支。对非DM组62例患者的186支主要冠状动脉进行检测发现,真阴性66支;真阳性70支;假阳性33支,假阴性17支。

2.3.2 单一CTCA与CAG比较 对DM组58例患者的174支主要冠状动脉进行CTCA和CAG检测显示,真阴性68支;真阳性63支;假阳性24支,假阴性19支。对非DM组62例患者的186支主要冠状动脉进行检测发现,真阴性84支;真阳性59支;假阳性15支,假阴性28支。

2.3.3 MPI结合CTCA与CAG联合MPI比较 对DM组58例患者的174支主要冠状动脉进行MPI结合CTCA和CAG联合MPI检测显示,真阴性56支;真阳性102支;假阳性9支,假阴性7支。对非DM组62例患者的186支主要冠状动脉进行检测发现,真阴性64支;真阳性108支;假阳性6支,假阴性8支。

2.4 MPI、CTCA、MPI结 合 CTCA对DM 组 和 非DM患者的诊断效能差异

2.4.1 MPI、CTCA与MPI结合CTCA的差异 DM组及非DM组MPI结合CTCA在评价冠状动脉病变对心肌血供影响的敏感性、准确性、阳性预测值、阴性预测值均明显高于单一MPI或CTCA,除DM组特异性差异无统计学意义外,其余各指标差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 MPI、CTCA、MPI结合CTCA在DM组和非DM患者的诊断效能比较

2.4.2 两组患者间诊断效能比较 DM组MPI的敏感性低于非DM组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

3 讨论

冠心病的发生是2型DM大血管病变的重要标志。同时,2型DM患者微血管病变发生率高,引发自主神经损伤,对心肌缺血引发的心绞痛痛觉阈值明显增高,致2型DM患者更易发生无痛性心肌缺血或心肌梗死,因此,2型DM合并冠心病常起病隐匿,病情进展较快,当发现冠状动脉病变时,心肌缺血已非常严重。

针对2型DM合并冠心病在成因和结果上的复杂性,临床常用的单一解剖或功能影像技术已不能满足同时获得冠状动脉病变和心肌血供两个层面信息的要求,近年国际医学界提出新概念“功能相关冠状动脉病变”[5]指导致相应供血区域心肌缺血或梗死的冠状动脉病变。此概念真正揭示了冠状动脉病变与心肌血供间的关系。而只有确定“FRCAL”,从解剖和功能上同时揭示冠状动脉病变与心肌缺血之间的关系,才能提供2型DM合并冠心病诊断的准确信息,因此,早期判断2型DM是否合并冠心病的关键是确定“FRCAL”。

尽管CAG仍是诊断冠心病的“金标准”,但随着对冠心病病理生理学的深入研究,CAG亦不能提供FRCAL的确切信息。MPI可直观显示心肌血供异常和心肌细胞功能改变。Kang 等[6]对138例和188例DM患者研究(MPI与CAG对照)发现,MPI对两组人群冠心病的诊断效能非常接近(灵敏度分别为86%和86%,特异性分别为56%和46%);本研究结果显示,DM组和非DM组MPI诊断“FRCAL”的诊断效能也较为接近,仅非DM组的敏感性(80.46%)高于DM组(65.85%),差异有统计学意义;但MPI的局限性在于无法显示冠状动脉病变的解剖和形态[7]。CTCA可显示冠状动脉及其分支血管内病变的解剖形态学异常。国外研究报道,CTCA检测冠状动脉管腔狭窄的敏感性和特异性可达80%~95%(与CT排数相关),可检测出80%无临床症状但有冠状动脉病变的2型DM,但对远段细小血管及侧支血管检测的敏感性和特异性分别下降至81%和82%[8];对冠状动脉“临界”病变、Ⅲ级以下冠状动脉微血管病变及严重钙化斑块等评价均存在局限性。同时,不能评价冠状动脉病变的功能改变,即冠状动脉病变是否引起心肌血供异常。

MPI、CTCA、CAG从不同层面评价冠心病的成因和结果,是冠心病诊断中不可或缺的元素,但单一影像技术对于冠心病的准确评价均存在该技术本身不可避免的局限性,源于任一方法均不能同时提供冠心病成因和结果两方面的信息。利用MPI和CTCA同时获得心肌血供异常的功能信息与冠状动脉病变的解剖信息,已成为临床冠心病诊断的重要手段。Sato等[9]研究显示,MPI结合CTCA对“FRCAL”检测的敏感性、特异性、阳性预测值和阴性预测值分别为94%、92%、85%和97%,较单独应用MPI或CTCA提高了诊断效能。本研究得到了类似的结果,MPI结合CTCA对2型DM合并冠心病诊断的敏感性、特异性、准确性、阳性预测值和阴性预测值分别为93.58%、86.15%、90.80%、91.89%和88.89%,一致性较高,与单一影像技术比较,明显提高了对冠心病的诊断效能。本研究各种方法的诊断效能在DM组和非DM组间并无显著差异,考虑为入组的样本量较小,没有对血管狭窄程度和心肌缺血程度进行量化分析,同时,仅分析3支主要冠状动脉与心肌缺血的关系,未对侧支血管及微血管病变与心肌血供关系进行分析。因此还需进一步加大样本量,进行定量细化分析。值得注意的是CTCA结合MPI,同时完成两项放射性检查,可能带来辐射剂量增加的问题。可以对患者提供个性化方案,即依据患者临床诊断、预后评估、治疗方案制订和疗效监测等需要,选择CTCA结合MPI检查。

随着影像技术的不断更新和完善,将MPI与CTCA两种检查手段结合以提高冠心病诊断和预后危险度分层的准确性是未来的研究方向之一。王蒨等[4]利用SPECT/CT将MPI和CTCA的图像进行同机融合的研究显示,融合影像对“FRCAL”检测的敏感性、特异性、准确性、阳性预测值和阴性预测值分别为96.43%、90.32%、92.22%、81.82%和98.25%,比单独应用MPI或CTCA显著提高了冠心病诊断效能,亦为进一步治疗提供更多的影像信息。

总之,MPI与CTCA结合可以更准确地评价2型DM冠状动脉病变与心肌血供的关系,其诊断效能明显高于单一影像技术,且具有无创性和相对较低的费用,有望成为早期诊断2型DM合并冠心病的重要手段。

[1]Deng HX, Ma AQ, Yang AM, et al.Clinical evaluation of Technetium-99m sestamibi myocardial perfusion SPECT in diabetes with suspected coronary artery diseases.Journal of Medical College of PLA, 2010, 25(4): 220-225.

[2]付玉存, 刘大亮, 秦雷, 等.2 型糖尿病患者64层螺旋CT冠状动脉造影表现的研究.医学影像学杂志, 2011,21(2): 201-205.

[3]唐坤, 史蓉芳, 赵晓斌, 等.核素心肌灌注显像与多层螺旋CT诊断冠心病的对比分析.中华心血管病杂志,2008, 36(9): 816-819.

[4]王蒨, 杨继敏, 米宏志, 等.融合影像技术评价冠状动脉病变功能改变及临床价值.中国循环杂志, 2010, 25(5):336-339.

[5]Hacker M, Jakobs T, Matthisesn F, et al.Comparison of spiral multi-detector CT angiography and myocardial perfusion imaging in the noninvasive detection of functionally relevant coronary artery lesions: first clinical experience.J Nucl Med, 2005, 46(8): 1294-1300.

[6]Kang X, Berman DS, Lewin H, et al.Comparative ability of myocardial perfusion single-photon emission computed tomography to detect coronary artery disease in patients with and without diabetes mellitus.Am Heart J, 1999,137(5): 949-957.

[7]Di Carli MF, Dorbala S, Curillova Z, et al.Relationship between CT coronary angiography and stress perfusion imaging in patients with suspected ischemic heart disease assessed by integrated PET-CT imaging.J Nucl Cardiol,2007, 14(6): 799-809.

[8]Scholte AJ, Schuijf JD, Kharagjitsingh AV, et al.Prevalence of coronary artery disease and plaque morphology assessed by multi-slice computed tomography coronary angiography and calcium scoring in asymptomatic patients with type 2 diabetes.Heart, 2008, 94(3): 290-295.

[9]Sato A, Nozato T, Hikita H, et al.Incremental value of combining 64-slice computed tomography angiography with stress nuclear myocardial perfusion imaging to improve noninvasive detection of coronary artery disease.J Nucl Cardiol, 2010, 17(1): 19-26.