微囊藻毒素分子印迹聚合物的制备及性能研究

2012-12-07崔莉凤

申 晴, 崔莉凤, 赵 硕

(1.北京工商大学 食品学院,北京 100048;2.河北联合大学 轻工学院,河北 唐山 063000)

微囊藻毒素分子印迹聚合物的制备及性能研究

申 晴1, 崔莉凤1, 赵 硕2

(1.北京工商大学 食品学院,北京 100048;2.河北联合大学 轻工学院,河北 唐山 063000)

以微囊藻毒素MC-LR为模板,采用本体聚合法制备微囊藻毒素分子印迹聚合物,优化制备过程.通过电子显微镜、孔隙度分析、红外吸收等对其进行表征,并研究其反应机理和吸附性能.结果表明,单体∶模板∶交联剂配比为0.9×106∶1∶1.2×106,洗脱时间25 min时为优选条件,最大吸附量为153.7 μg/g,此分子印迹聚合物对MC-LR具有显著的特异性吸附作用.

微囊藻毒素MC-LR;分子印迹聚合物;本体聚合;吸附性能

为了确保饮用水的安全健康,我国《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中对生活饮用地表水源地提出微囊藻毒素MC-LR的标准为0.001 mg/L.微囊藻是蓝藻水华中的优势藻,它能产生一类环状七肽结构的微囊藻毒素(microcystins,MC)[1].微囊藻毒素的种类较多,目前发现有大约80种异构体[2],其中MC-LR是已知毒性最强、急性危害最大的一种淡水藻类毒素,是最强的肝脏肿瘤促进剂[3].要确切地检测微囊藻毒素及其异构体,提高富集和分离技术是这方面的研究热点.分子印迹技术是最近在分离领域中发展起来的一门新兴技术[4],而分子印迹聚合物(molecularly imprinted polymers,MIPs)以其卓越的识别性和选择性,在环境、食品卫生、医药化工等众多领域显示出较好的应用前景[5].如 Barahona等[6]合成噻苯咪唑分子印迹聚合物,用于固相萃取柑橘类水果和橙汁样品中的噻苯咪唑;De Barros等[7]利用分子印迹聚合物分离测定西红柿中杀螟松的残留量.方继敏等[8]采用溶胀聚合法制备了微囊藻毒素分子印迹聚合物,对MC-LR具有良好的吸附能力,本体聚合法制备分子印迹聚合物与溶胀聚合法相比具有实验条件易于控制、制备工艺和设备简单的优点而被广泛应用[9-10].但至今没有本体聚合法制备微囊藻毒素分子印迹聚合物的相关报导.

本文以MC-LR为印迹分子,采用本体聚合的方法,制备微囊藻毒素分子印迹聚合物材料,并对其反应机理和吸附性能进行分析.

1 实验材料与方法

1.1 试剂与仪器

微囊藻毒素MC-LR标准样品(E-LR-c100 microcystin LR≥95%by HPLC),产地台湾地区;乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA,AR),Sigma公司;2-丙烯酰胺-2-甲基-1-丙烷磺酸(AMPSA,AR),AJohnson Matthey Company;偶氮二异丁腈(AIBN,CP),国药集团化学试剂有限公司;邻苯二甲基二甲酯(DMP,AR),北京化学试剂公司;二甲基亚砜(DMSO,AR),西陇化工有限公司.

Wsters-1525型高效液相色谱仪,美国沃特世公司;Avatar 370型红外光谱仪FTIR,尼高力公司;TESCANVEGAⅡ型扫描电子显微镜,捷克 TESCANS.R.O 公司;HJ-3型恒温磁力搅拌器,金坊市至翔科技仪器厂;ASAP2010M型比较面积与孔隙度分析仪,美国麦克仪器公司;KQ-400DB型数控超声波发生器,昆山市超声仪器有限公司.

1.2 微囊藻毒素分子印迹聚合物的制备

1.2.1 MIPs的制备

取 0.40 g 2-丙 烯 酰 胺-2-甲 基-1-丙 烷 磺 酸(AMSPA)、质量浓度为1.12 μg/mL的 MC-LR 3.0 mL放入50.0 mL的安培瓶中,加入3.0 mL二甲基亚砜(DMSO),振荡30 min后,再加入引发剂偶氮二异丁腈(AIBN)0.003 g、交联剂乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA)4.0 mL,超声混匀通入N2气脱氧10 min后,真空密封,在70℃恒温烘箱中反应6 h,得到块状固体MIP,经研磨、粉碎、过100目筛.

空白聚合物的制备除不加模板分子外,其他步骤相同.

1.2.2 印迹模板分子的洗脱

将所得粉末状聚合物用1∶1的甲醇进行淋洗,再用含0.1%三氟乙酸的甲醇溶液超声振荡洗脱,洗去模板分子.真空室温干燥至质量恒定后,即得到微囊藻毒素的分子印迹聚合物.空白印迹聚合物与印迹聚合物的洗脱方法相同.

1.3 分子印迹聚合物的表征

本实验采用扫描电子显微镜观察聚合物的微观形态,孔隙度分析仪来表征聚合物的孔径分布情况,并用红外光谱仪研究聚合物的结构特征,用高效液相色谱法测定微囊藻毒素MC-LR的含量.

2 结果与讨论

2.1 分子印迹聚合物的条件优化

2.1.1 不同单体模板比例的选择

选择功能单体与模板的比例是制备MIPs的关键一步,二者的比例对识别孔穴的产生具有很大影响,所以实验取单体AMPSA与模板MC-LR的质量比分别为 0.2 × 107∶1,0.7 × 107∶1,0.9 × 107∶1,1.3×107∶1和2.2 ×107∶1进行聚合.通过聚合物的扫描电镜图及对藻毒素的吸附量,确定合成MIPs的最佳单体模板比例.扫描电镜图见图1.

图1 不同单体模板比例的MIPs扫描电镜图Fig.1 SEM for different monomers template proportion of MIPs

由图1可以清晰地看出聚合物形态上的变化.单体与模板的比例较小时,形成的印迹点位不够稳定,过多的模板阻碍了单体间的聚合,很难形成聚合物.当单体与模板的比例较大时,则单体之间容易直接聚合,产生分子包埋现象,质量比AMPSA∶MC=0.9 ×107∶1时相对较好.

单体AMPSA与MC-LR的质量比分别为0.2×107∶1,0.7 ×107∶1,0.9 ×107∶1,1.3 ×107∶1和2.2 ×107∶1时,制备的分子印迹聚合物对藻毒素的吸附量见图2.由图2可以看出,模板与单体质量比为0.9×107∶1时吸附量也最大;所以,单体模板的比例AMPSA∶MC=0.9 ×107∶1时为佳.

图2 不同单体模板比例的MIPs对藻毒素的吸附量Fig.2 Adsorption quantity of MC for different monomers template proportion of MIPs

2.1.2 不同交联剂用量的选择

交联剂能使模板分子和功能单体形成高度交联、刚性的聚合物,从而形成更加稳定的印迹空穴.

不同交联剂的使用对分子印迹聚合物形成的性质有显著的差异,见图3.当交联剂用量较低时,生成的分子印迹聚合物网络比较稀疏,交联度较低,会使印迹空穴的稳定性降低,吸附选择性变差;增加交联剂的用量时,则交联度变大,交联产物有一定强度,可使印迹空位得到较好的保持,有利于获得高效的印迹聚合物.但交联剂用量过高时,孔隙度降低,形态不规则,且尺寸分布不均匀,聚合物粘结在一起,不利于吸附及洗脱.所以交联剂模板的比例为1.2 ×106∶1时为佳.

图3 不同交联剂用量的MIPs扫描电镜图Fig.3 SEM for different crosslinking agent amount of MIPs

2.1.3 洗脱时间的选择

模板分子MC-LR可溶于甲醇,本实验分别用含0.1%三氟乙酸的甲醇来洗脱模板分子,这对其他反应物并无影响.洗脱时间分别用 5,10,20,25,30,40 min.随后,对洗脱液进行液相色谱分析.当洗脱时间为25 min时,液相色谱已无MC检测出,所以洗脱时间选用25 min为佳,见图4.

图4 MC-LR的质量浓度变化曲线Fig.4 Concentration change curve of MC eluent

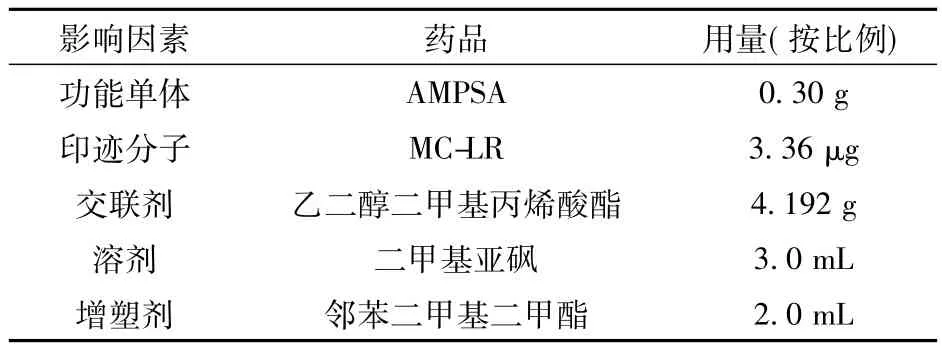

2.2 合成分子印迹聚合物的优化配方

通过讨论影响分子印迹聚合物的表观及内在因素,在此基础上确定合成MIPs的优化配方,见表1.

表1 本体聚合法制备分子印迹聚合物的优化配方Tab.1 Formulas for synthesis of MIPs by bulk polymerization

2.3 红外吸收光谱图解析

为证实模板分子MC-LR和功能单体AMPSA在引发剂AISN引发下的自组装作用,本文通过红外谱图对比了含MC-LR的模板经洗脱后和空白模板聚合物的情况,见图5.

从图5可以看出,空白模板和洗脱微囊藻毒素印迹后的模板,峰型基本一致,说明印迹模板得到了较好的洗脱.在3 439.28 cm-1处为酰胺键中N—H的伸缩振动峰,1 720.90 cm-1附近为较强的C==O伸缩振动峰,表明经交联聚合得到的聚合物存在可以同印迹分子作用的酰胺基官能团,在1 454.22 cm-1处的C==C双键峰几乎看不到,说明具有C==C的大部分交联剂和功能单体都已在聚合过程中消耗.

图5 空白模板和印迹模板洗脱后的红外吸收光谱图Fig.5 IR spectroscopy of blank templates and imprinting template after eluting

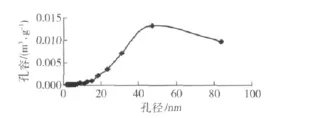

2.4 聚合物的微孔结构分析

所制得的MC-LR分子印迹聚合物是具有一定层次孔径分布的多孔性聚合物,其孔径范围在3~86 nm,见图6.其中孔径小于20 nm的小孔占17.4%;20~50 nm的中孔占58.8%;孔径50 nm以上的也有一定的分布,占总容积的23.8%.这些大孔的存在为溶剂的扩散提供了良好的空间,同时也是质量交换的重要场所.

图6 分子印迹聚合物的孔径分布Fig.6 Pore diameter distribution curve of MIPs

2.5 分子印迹聚合物形成机理的探讨

根据模板MC-LR和单体AMPA的分子结构可以推测:该作用可能是氢键和离子键作用.根据分子印迹聚合物的制备原理过程,推测出微囊藻毒素MC-LR分子印迹聚合物的形成如图7.

图7 分子印迹聚合物形成过程示意Fig.7 Formation process of MIPs

印迹聚合物中形成了与模板分子MC-LR相互作用的结合位点,使印迹聚合物具有专一性、特异性识别等优点.MC-LR上的羧羟基是良好的氢键供体,而2-丙烯酰胺-2-甲基丙烷磺酸上的C==O、S==O基和C==C基均为氢键的受体,—CH2上的一对孤对电子可以与相邻的C==O形成共轭,而C==O上的O原子上有两对孤对电子,具有较高的电子云密度,因此,C==O基团优先于 MC-LR上的—OH、—NH2形成氢键.

2.6 分子印迹聚合物的吸附性能

为了检验分子印迹的特异性吸附性能,其吸附是特异的分子印迹吸附而不是纯物理吸附,本实验比较了在优化条件下,分子印迹聚合物和空白印迹聚合物对不同浓度底物的吸附效果,如图8.

图8 有模板和空白模板分子印迹聚合物对模板分子的吸附量Fig.8 Adsorption capacities of template on MIPs and UMIPs

印迹聚合物吸附其模板分子MC-LR的能力远远大于吸附其同分异构体MC-RR的能力(见表2),此处对MC-RR的吸附可看做是物理吸附,这也说明印迹聚合物对MC-LR的专一选择性和特异识别性.分配系数是指洗脱模板后聚合物与空白模板聚合物的吸附量之比.

表2 有模板和空白模板分子印迹聚合物对不同底物的吸附效果Tab.2 Absorption effect of different sllbstrates on MIPs and UMIP

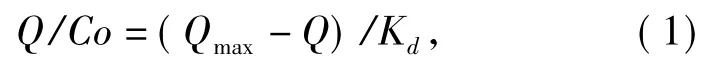

2.7 分子印迹聚合物的等温吸附曲线及Scatchard模型分析

为了研究聚合物吸附性能的大小,在优化条件下,即温度25℃,吸附时间为150 min,分别取0.10 g聚合物经洗脱、研磨、并过100目筛,然后放入5.0 mL各种不同浓度的MC-LR溶液中进行吸附实验,等温吸附曲线如图9.在吸附过程中当MC-LR浓度过低时,聚合物表面的功能基团不能与印迹分子充分结合,平衡吸附量也较少.此时增加模板分子的浓度,则被功能基团结合的印迹分子的数量就增多,相应增加了产物表面的有效结合位点,从而增加其吸附性能.由图9可知,当吸附达到平衡时,最大吸附量为 153.7 μg/g.

图9 分子印迹聚合物的等温吸附曲线Fig.9 Isothermal adsorption curve of MIPs

Scatchard模型广泛用于受体结合动力学的研究.测定分子印迹聚合物在不同MC-LR浓度范围内的吸附量,并对该聚合物进行Scatchard模型分析.Scatchard方程式如下:

式(1)中,Kd为结合位点的平衡离解常数,Qmax为结合位点的最大表观吸附量.

将Q/Co对Q作图(如图10),经线性回归,得回归方程:y=-0.2355x+36.695,相关系数R2=0.998 8,计算得离解常数 Kd=4.2 μmol/L,最大表观吸附量 Qmax=153.7 μg/g.

图10 MC-LR在分子印迹聚合物上的Scatchard曲线Fig.10 Scatchard curve of MC-LR on MIPs

3 结论

以MC-LR为印迹分子,AMPSA为功能单体,EGDMA为交联剂,二甲基亚砜为溶剂,制备了MCLR分子印迹聚合物,并优化了聚合条件.并对分子印迹聚合物的机理进行了动力学的研究.为地表水饮用水源地中微囊藻毒素MC-LR的富集分离、固相萃取和检测提供了一种新方法.对于防范藻毒素给环境及人类健康带来的威胁,为饮用水安全保障提供技术支撑具有重要意义.

[1]陈海燕,俞幸幸,陈懿,等.高效液相色谱法同时测定水中三种微囊藻毒素[J].中国卫生检验杂志,2011,21(2):309-310.

[2]Sivonen K,Jones G.Toxic cyanobacteria in water[M].London:E & FN Spon,1999:41.

[3]王祥荣,任晶,卢虹虹,等.铜绿微囊藻胞内毒素(Microcystin 2LR)提取条件的优化实验[J].复旦学报:自然科学版,2010,49(1):99-103.

[4]Ma Yes A G,Whitcombe M J.Synthetic strategies for the generation of molecularly imprinted organic polymers[J].Advanced Drug Delivery Reviews,2005,57:1742-1778.

[5]颜流水,井晶,黄智敏,等.槲皮素分子印迹聚合物的制备及固相萃取性能研究[J].分析试验室,2006,25(5):97-100.

[6]Barahona F,Turiel E,Cormack P.Synthesis of coreshell molecularly imprinted polymer microspheres by precipitation polymerization for the inline molecularly imprinted solid-phase extraction of thiabendazole from citrus fruits and orange juice samples[J].Journal of Separation Science,2011,34(2):217-224.

[7]De Barros L A,Martins I,Rath S.A selective molecularly imprinted polymer-solid phase extrac-tion for the determination of fenitrothion in tomatoes[J].Analytical &Bioanalytical Chemistry,2010,397(3):1355-1361.

[8]方继敏,李刚.MC-LR分子印迹聚合物的制备及富集分离性能研究[J].中国给水排水,2008,24(1):40-47.

[9]He J,Lü R,Zhu J.Selective solid-phase extraction of dibutyl phthalate from soybean milk using molecular imprinted polymers[J].Analytica Chimica Acta,2010,661(2):215-221.

[10]Kotrotsiou O,Chaitidou S,Kiparissides C.On the synthesis of peptide imprinted polymers by a combined suspension-Epitope polymerization method[J].Materials Science & Engineering,2009,163(3):256-260.

(责任编辑:檀彩莲)

Preparation and Performances of Molecularly Imprinted Polymer for Microcystins

SHEN Qing1, CUI Li-feng1, ZHAO Shuo2

(1.School of Food and Chemical Engineering,Beijing Technology and Business University,Beijing 100048,China;2.Qinggong College,Hebei United University,Tangshan 063000,China)

The microcystins molecularly imprinted polymers(MIPs)were synthesized by bulk polymerization using microcystin(MC-LR)as the template,and the preparation process was optimized.The MIPs were characterized by electron microscopy,porosity analysis and FT-IR,and their reaction mechanism and adsorption performance were investigated.The results showed that the ratio of monomer,template,and crosslinking agent was 0.9 ×106∶1∶1.2 ×106,the adequate elution time was 25 min,and the maximum adsorption was 153.7 μg/g.The MIPs has a significant and specific adsorption to MC-LR.

microcystins MC-LR;molecularly imprinted polymers;bulk polymerization;adsorption performance

TS201.6

A

1671-1513(2012)03-0043-06

2011-10-21

北京市自然科学基金资助项目(2102015).

申 晴,女,硕士研究生,研究方向为水环境分析;

崔莉凤,女,教授,主要从事水环境问题方面的研究.通讯作者.