改性豌豆淀粉用于改进玻纤浸润剂的性能

2012-12-04霍冀川

陈 鹏, 雷 洪, 霍冀川, 郭 烱, 李 军, 赵 棣

(1. 西南科技大学 生物质材料教育部工程研究中心, 四川 绵阳 621010;2. 西南科技大学 材料科学与工程学院, 四川 绵阳 621010; 3. 四川省玻纤集团有限公司, 四川 德阳 618500)

在工业生产中, 玻璃纤维作为重要的复合材料, 广泛应用于航空、 建筑和电子行业等领域. 通常拉丝过程中, 需在玻璃纤维表面涂覆玻璃纤维浸润剂, 其主要作用是将纤维单丝集束, 并在拉丝过程中免受织布机等各种压力产生的损害[1]. 目前工业中使用的石蜡型浸润剂已逐渐被淀粉型浸润剂取代[2-4]. 作为浸润剂的主要成分成膜剂, 由于淀粉的黏结性较好, 且其热分解温度低, 分解后残余物较少, 并易于在热清洗工序中去除. 同时, 淀粉来源广、 成本低, 因此发展前景广阔. 在普通淀粉中, 支链淀粉的质量百分数为70%~80%[5-6], 导致淀粉呈低剪应力、 易热分解、 易重结晶/回生和易脱水收缩的性质. 当淀粉中的直链淀粉含量较高时, 所成膜具有较好的透明度、 柔韧性、 抗张强度和水不溶性, 可满足浸润剂中成膜剂的性能要求.

本文选择直链质量分数为40%的豌豆淀粉作为原材料, 先用异淀粉酶对豌豆淀粉进行处理[7], 再将其进行醚化反应[8], 最后将改性后的淀粉作为成膜剂应用于玻璃纤维的拉丝工艺中. 考察玻璃纤维的表面形貌, 并分析了成膜剂的性能.

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

市售豌豆淀粉, 低温粉碎后过80目筛; 异淀粉酶购于武汉远程科技发展有限公司, 活性为16.67 μkat/g; 磷酸氢二钠、 磷酸二氢钠、 环氧丙烷、 氢氧化钠和无水硫酸钠购于天津市科密欧化学试剂有限公司, 分析纯; 茚三酮购于上海化学试剂公司, 分析纯; KY,PIO-34,GFM型玉米淀粉购于日本株式会社, 直链质量分数分别为70%,48%,23%, 按照质量比为8 ∶4 ∶1混合使用.

X’Pert PRO型X射线衍射仪(荷兰帕纳科公司); Sigma700/701型表面张力测试仪(芬兰KSV仪器公司); DV-Ⅱ+Pro型快速黏度计(美国Brookfield公司); DF-101S型集热式恒温加热磁力搅拌机(郑州长城科工贸有限公司); SHZ-D(Ⅲ)型循环水式多用真空泵(巩义市予华仪器有限责任公司); S440型扫描电子显微镜(英国Leica Cambridge公司).

1.2 改性淀粉的制备

称取40 g豌豆淀粉加入烧瓶中配制质量分数为10%的淀粉乳, 于85 ℃下搅拌1 h后, 将糊液冷却至50 ℃, 用磷酸缓冲液调pH=6后, 加入2.4 g异淀粉酶. 酶解一定时间后, 升温至85 ℃灭酶10 min, 溶液过80目筛, 滤去残余酶渣.

将上述除酶后的反应液调至设定温度, 缓慢加入4 g无水硫酸钠. 恒温一定时间后, 搅拌条件下加入一定量的氢氧化钠, 再快速加入一定量的环氧丙烷, 密闭容器. 反应结束后, 用稀硫酸调pH至中性[9-10]. 同时部分糊化淀粉溶液与乙醇按照体积比2 ∶1混合后, 经过抽滤得到固体样品, 再用蒸馏水洗涤固体样品2~3次, 除去乙醇, 将样品在冰箱中低温预冻处理, 然后将块状样品在冻干机中干燥48 h 后取出, 研磨过80目筛, 得到所需粉末样品.

1.3 测定方法

1.3.1 黏度的测定 取适量质量分数为10%的样品溶液, 放入600 mL高口烧杯中, 置于25 ℃恒温水浴槽中, 通过程序设定, 使得转子LV2以10 r/min保持1 min. 在10 min内, 仪器转速的测量范围从10 r/min升至100 r/min, 保持1 min, 测量每个转速下的黏度.

1.3.2 表面张力及接触角的测定 设定样品台上升和下降速度均为10 mm/min, 样品润湿深度为5.0 mm, 最少数据点数3, 最少测量10 min. 取适量质量分数为10%的溶液, 置于样品杯中, 将表面张力仪的铂金片缓慢浸入样品溶液中, 测其黏度. 然后将玻璃纤维丝固定在固定器上, 保持垂直状态, 将待测液体置于样品杯中, 重复以上操作即可测前进接触角.

1.3.3 羟丙基取代度的测定 称取0.05~0.1 g醚化粉末于容量瓶中, 加入0.5 mol/L的稀硫酸溶液25 mL水解, 水浴加热至样品溶液透明, 蒸馏水定容至100 mL. 取该溶液1 mL置于25 mL具塞试管中, 加入8 mL浓硫酸, 混匀后, 沸水浴中加热3 min, 再置于冰水浴中冷却至5 ℃, 加入0.5 mL水合茚三酮溶液, 25 ℃水浴中恒温100 min, 用浓硫酸定容, 反转混匀, 置于1 cm比色皿中, 用分光光度计在595 nm下测其吸光度[8,11].

2 结果与讨论

2.1 正交试验

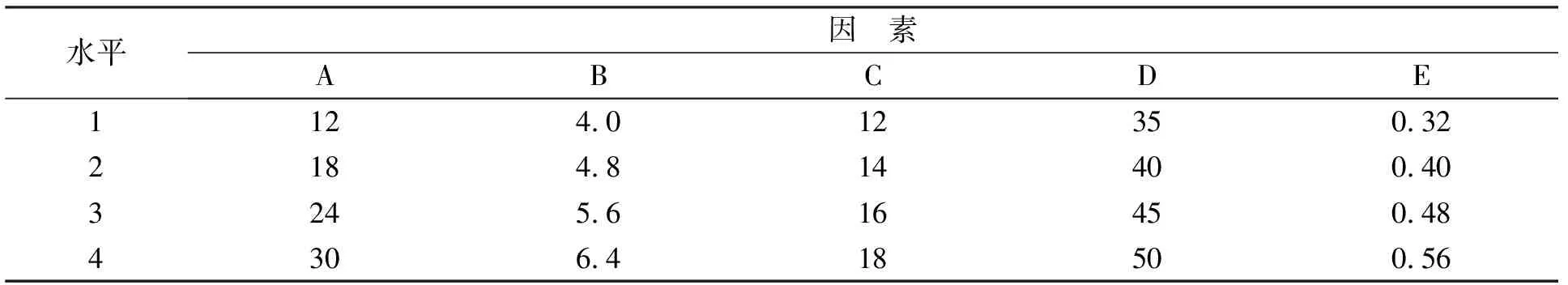

综合文献[12-17]对淀粉醚化的研究, 选酶解时间(单位: h)(A)、 环氧丙烷用量(单位: g)(B)、 醚化时间(单位: h)(C)、 反应温度(单位: ℃)(D)和氢氧化钠用量(单位: g)(E)为影响因素, 其正交试验设计列于表1.

表1 实验设计的因素和水平

正交试验表明, 不同条件下得到样品的表面张力、 前进接触角、 黏度和取代度不同, 结果列于表2.

表2 正交试验设计与结果*

*表面张力的数据为3次实验的平均值.

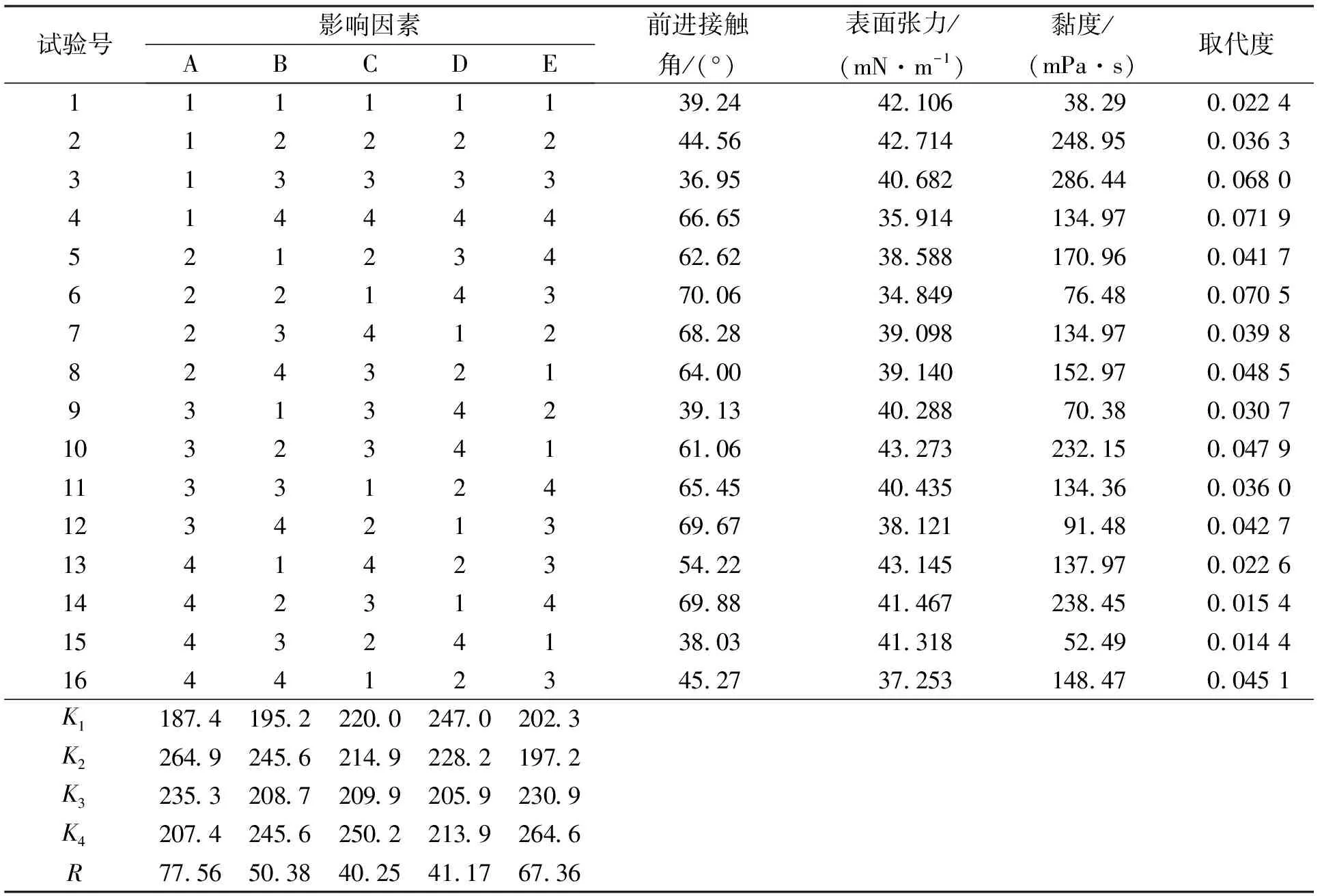

先以接触角为例, 计算各因素对K值和极差R的影响. 由表2可见, 酶解时间对极差R的测定影响最大, 且K2>K3>K4>K1, 由于接触角较小有利于淀粉醚化, 因而选定第一水平, 即酶解时间12 h. 同理可得氢氧化钠用量为0.4 g, 环氧丙烷用量为4 g, 醚化时间为16 h, 反应温度为45 ℃, 即对于接触角指标, 初选最优条件是A1B1C3D3E2. 对于表面张力、 黏度及取代度, 按照接触角的方法同理进行分析, 结果列于表3.

表3 指标因素分析

由于4个指标初选的最优条件不一致, 因此需要考虑各因素的影响主次以确定最佳工艺条件. 综合平衡确定最优组合为A1B4C3D3E2.

2.2 性能对比

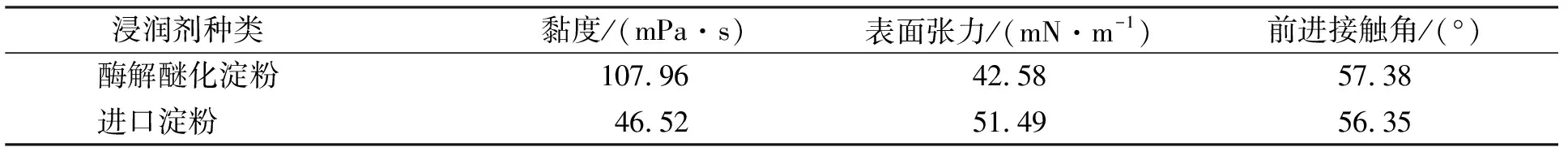

根据最优条件制备改性淀粉, 同时考察黏度、 表面张力和接触角等, 与进口淀粉性能对比, 结果列于表4.

表4 改性淀粉与进口淀粉的性能比较

由表4可见, 改性淀粉的表面张力略低于进口淀粉, 考虑到纤维的临界表面张力为30 mN/m[18], 由于表面张力越接近临界张力值, 乳液越能较好地涂覆在玻纤表面, 因此, 改性淀粉作为成膜剂能更好地涂覆在玻纤表面. 同时, 进口淀粉的接触角为56.35°, 改性淀粉的接触角为57.38°, 在拉丝过程中, 二者均可在玻璃纤维表面展开, 形成连续完整的膜, 满足工业生产的要求. 对比二者黏度可见, 改性淀粉稍高于进口淀粉, 但黏度对于拉丝浸润的影响较小. 实际拉丝过程对黏度要求有一定的范围, 超过该范围可通过添加相应的助剂调节.

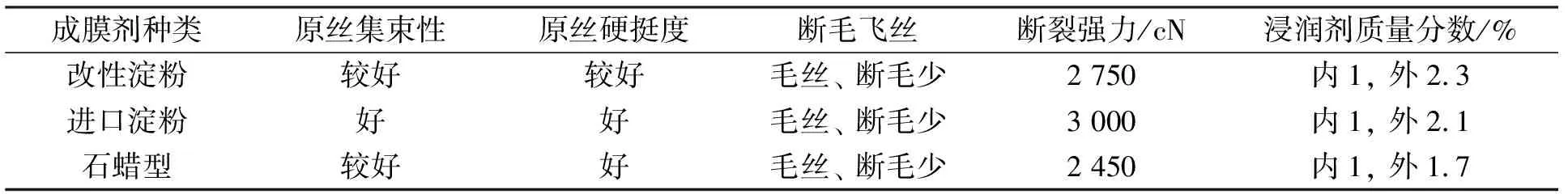

将改性淀粉作为成膜剂, 对涂覆自制淀粉的玻璃纤维与涂覆进口淀粉和石蜡浸润剂的玻璃纤维进行性能对比, 结果列于表5.

表5 不同浸润剂的玻璃纤维性能比较

由表5可见, 涂覆改性淀粉浸润剂的玻璃纤维, 其集束性和硬挺度等性能比涂覆进口淀粉型浸润剂的玻纤差, 但与石蜡型的性能差别较小. 利用异淀粉酶处理后, 体系中的支链淀粉被剪切形成更多的直链成分, 但同时降低了淀粉的分子量, 使拉丝后的玻纤集束性和硬挺度均略有下降.

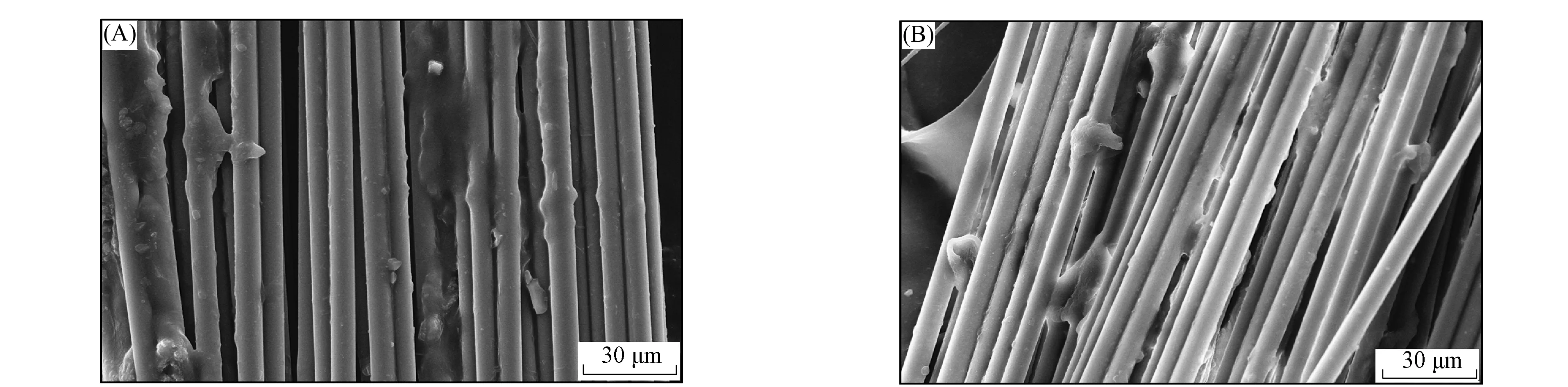

图1 改性淀粉基浸润剂(A)和石蜡型浸润剂(B)生产的玻纤Fig.1 Glass fibres sized by modified starch-based sizing (A) and paraffin based sizing (B)

不同的成膜剂对断毛和飞丝的影响效果相同. 由毛丝和断毛少可知, 豌豆淀粉经酶解和醚化改性后, 能较好地在玻璃纤维表面成膜, 起到保护作用, 减少毛刺的出现. 使用改性淀粉的玻璃纤维, 其断裂强力比进口淀粉略低, 比石蜡型强力高, 表明采用改性淀粉作为成膜剂, 能较好地填充玻纤表面的缺陷和裂纹, 提高玻纤的断裂强力. 在浸润剂迁移方面, 改性淀粉与进口淀粉相差较小, 内层浸润剂质量分数为1%, 外层约为2%, 均比石蜡型效果差, 但基本可以满足玻璃纤维生产的要求.

图1为通过扫描电子显微镜(SEM)观察并对比使用改性淀粉基浸润剂与石蜡浸润剂浸润的玻璃纤维的表面形貌照片. 由图1可见, 改行淀粉浸润剂和石蜡型浸润剂均较好地分布于玻璃纤维单丝间, 对玻纤的黏结具有保护作用, 表明改性淀粉可作为成膜剂用于浸润剂.

综上所述, 本文通过先酶解后醚化作用, 得到了制备淀粉成膜剂的最佳工艺条件: 酶解时间12 h, 环氧丙烷用量4 g, 醚化时间16 h, 反应温度45 ℃, 氢氧化钠用量0.4 g. 按照最佳工艺条件制备的改性淀粉能满足成膜剂的性能要求, 用于浸润剂, 可以保证拉丝工艺顺利进行.

[1] Behera B K, Gupta R, Mishra R. Comparative Analysis of Mechanical Properties of Size Film.Ⅰ. Performance of Individual Size Materials [J]. Fibres and Polymers, 2008, 9(4): 481-488.

[2] Tundorachi N, Cascaval C N, Rusu M, et al. Testing of Polyvinyl Alcohol and Starch Mixtures as Biodegradable Polymeric Materials [J]. Polym Test, 2000, 19(7): 785-799.

[3] Smits A L M, Kruiskamp P H, Soest J J G, Van, et al. Interaction between Dry Starch Plasticizers Glycerol or Ethylene Glycol, Measured by Differential Scanning Calorimetry and Solid State NMR Spectroscopy [J]. Carbohyd Polym, 2003, 53: 409-416.

[4] Follain N, Joly C, Dole P, et al. Properties of Starch Based Blends. Part 2. Influence of Polyvinyl Alcohol Addition and Photoc Rosslinking on Starch Based Materials Mechanical Properties [J]. Carbohyd Polym, 2005, 60(2): 185-192.

[5] Hizukuri S. Polymodal Distribution of Chain Lengths of Amylopectins, and Its Significance [J]. Carbohydr Res, 1986, 147: 342-347.

[6] Kobayashi S, Schwartz S J, Lineback D R. Comparison of the Structure of Amylopectins from Different Wheat Varieties [J]. Cereal Chem, 1986, 63(2): 71-74.

[7] Ball S, Guan H P, James M, et al. From Glycogen to Amylopectin: A Model for the Biogenesis of the Plant Starch Granule [J]. Plant Cell, 1996, 86(3): 349-352.

[8] 张艳萍. 变性淀粉制造与应用 [M]. 2版. 北京: 化学工业出版社, 2007: 114; 285-286.

[9] TIAN Rui-ting. Study of Denaturation to the Green Soybean Starch [J]. Shandong Chemical Industry, 2000(5): 3-5. (田瑞亭. 绿豆淀粉改性的研究 [J]. 山东化工, 2000(5): 3-5.)

[10] DONG Hai-zhou, HOU Han-xue, WANG Jian-min, et al. Preparation of Hydroxypropylated WaxyMaizeStarch for Food Use [J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2002, 17(1): 9-12. (董海洲, 侯汉学, 汪建民, 等. 食用级羟丙基糯玉米淀粉制备条件的研究 [J]. 中国粮油学报, 2002, 17(1): 9-12.)

[11] 邓宇. 淀粉化学品及其应用 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2002: 158-161.

[12] TANG Hong-bo, MA Bing-jie, LI Yan-ping. Preparation and Characterization of Hydroxypropyl Mung Bean Starch [J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2008, 23(4): 92-95. (唐洪波, 马冰洁, 李艳平. 羟丙基绿豆淀粉的制备及性能研究 [J]. 中国粮油学报, 2008, 23(4): 92-95.)

[13] LI Guang-lei, WANG Zhong-cheng, LIU Ji-hua. Study on the Preparation and Properities of Hydroxypropyl Corn Starch [J]. Science and Technology of Cereals, Oils and Foods, 2001, 9(2): 7-9. (李光磊, 王忠诚, 刘继华. 羟丙基玉米淀粉的制备及特性研究 [J]. 粮油食品科技, 2001, 9(2): 7-9.)

[14] LI Dong-xue, LAN Li-hong, LAN Ping, et al. Preparation of Hydroxypropyl Starch by Cassava Starch [J]. Journal of Guangxi University for Nationalities: Natural Science Edition, 2010, 16(2): 79-81. (李冬雪, 蓝丽红, 蓝平, 等. 木薯淀粉制备羟丙基淀粉研究 [J]. 广西民族大学学报: 自然科学版, 2010, 16(2): 79-81.)

[15] TANG Hong-bo, MA Bing-jie. Study on Synthesis Technology and Properties of Hydroxypropyl Potato Starch [J]. Food Science, 2005, 26(4): 167-170. (唐洪波, 马冰洁. 羟丙基马铃薯淀粉合成工艺及性能研究 [J]. 食品科学, 2005, 26(4): 167-170.)

[16] 张友松. 变性淀粉生产与应用手册 [M]. 北京: 中国轻工业出版社, 1999: 128-133.

[17] XUE Hong-yan, SUN Dong-feng, AN Hong. Study on Application and Properties of Hydroxypropl Cornstarch [J]. Journal of Harbin University of Commerce: Nature Sciences Edition, 2003, 19(4): 464-465. (薛红艳, 孙东风, 安红. 羟丙基玉米淀粉的性能及应用 [J]. 哈尔滨商业大学学报: 自然科学版, 2003, 19(4): 464-465.)

[18] SHI Mei-ying, XUE Zhi-yun. Determination Technique of Critical Surface Tension for Fibres [J]. Shanghai Chemical Industry, 2000, 21(4): 5-7. (施美英, 薛志云. 纤维临界表面张力测定技术 [J]. 上海化工, 2000, 21(4): 5-7.)